莫燕 Yan Mo

上海オフィス顧問

上海

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

2021年7月30日、中国司法部により、中国仲裁法の改正案が示され、パブリックコメントに付されている。中国の仲裁制度はUNCITRALモデル法に必ずしも準拠しない独自の特色を有し、外国当事者からは種々の問題が指摘されてきたところである。本稿では特に日系当事者にとって関心が高いと思われる外国仲裁機関の選択や仲裁合意の要件等に関連する論点に絞って改正法案の解説を行う。

現行仲裁法第16条及び第18条によれば、仲裁合意には①仲裁申立の意思表示、②仲裁に付する事項、③選択する仲裁委員会を定めなければならないとされており、これらが不明確であり、補充的な合意も当事者間でできない場合は、仲裁合意は無効になるものとされている。中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)や上海国際経済貿易仲裁委員会(SHIAC)、北京仲裁委員会(BAC)等の中国国内で設立・登録された仲裁機関がここでいう「仲裁委員会」に該当することに争いないものと思われるが、ICCやSIAC等の中国国外で設立された外国仲裁機関(なお、香港国際仲裁センター(HKIAC)も現状中国国内での登録はなく、この分類に属するものと考えられる)が当該「仲裁委員会」に該当するかについては従来より疑義が呈されていた。仲裁法第10条第3項によると、仲裁委員会の設置は、省、自治区、直轄市の司法行政部門に登録しなければならない。現行仲裁法において、外国仲裁機関は中国司法行政部門に登録することはできないため※1、法文を素直に読めば、上記第16条にいう「仲裁委員会」には外国仲裁機関が含まれず、中国国内を仲裁地とする場合に外国仲裁機関における仲裁合意をした場合、これは中国法上無効となるおそれがあることになる。

他方で、最高人民法院は、2013年3月、ある訴訟(龍利得事件)に関連し、中国国内(上海)を仲裁地として外国仲裁機関(ICC)を選択することも可能であるとの見解を示した。その後、2020年に、上海の中級人民法院は、上海を仲裁地としてSIACを仲裁機関として選択することも可能であるという判断を示し、仲裁機関を明示的に規定している限り、それが外国仲裁機関であっても仲裁合意は中国法上有効と解釈する余地が生まれることとなった。

しかしながら、広く一般的に、中国国内を仲裁地とする事案において外国仲裁機関を選定することができるかについては、明確な法律上の裏付けがあるとは言い難く、特に執行の場面でこの問題が顕在化することの懸念が必ずしも払拭されていなかったことから、無用な紛争を極力回避したい当事者としては、外国仲裁機関の選定に依然躊躇がみられるところであった。

この点、改正法案においては「外国仲裁機関が中華人民共和国の領域において業務機関を設立し、渉外仲裁業務を行う場合、省、自治区、直轄市の司法行政部門に登録し、国務院司法行政部門に届け出る」という新たな規定が設けられることとなる(改正案12条3項)。これにより外国仲裁機関が中国において登録の上、渉外仲裁業務を行うことができることが明確になり、中国において渉外要素のある事案について中国国内を仲裁地として(中国において登録された)外国仲裁機関を選択する合意の有効性はより明確になるものと解される。

さらに、改正法案は、上述の現行仲裁法第16条の仲裁合意の要件から、②仲裁に付する事項及び③選定する仲裁委員会の要件を除外した。したがって、仲裁機関を明示していなくても、当該仲裁合意の有効性の要件を満たすことになる。

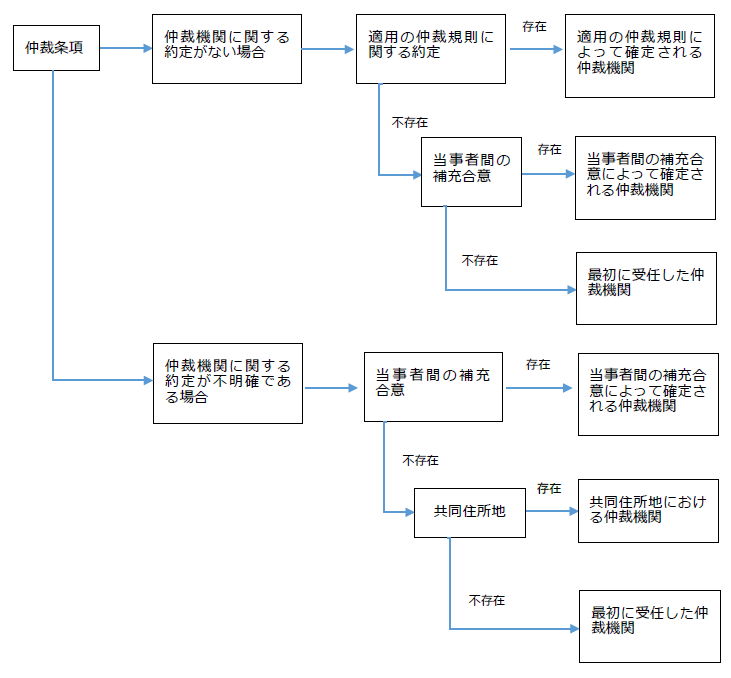

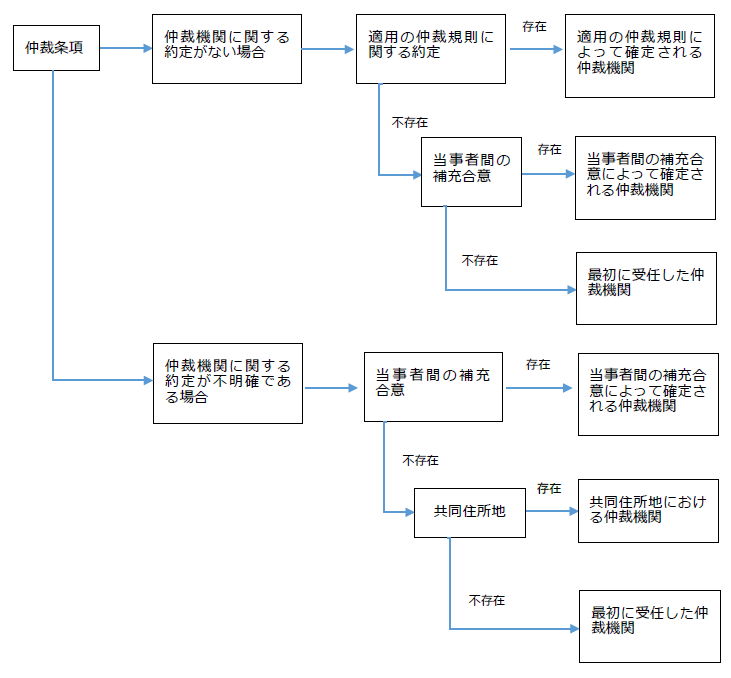

仲裁機関を明示していない場合、いずれの仲裁機関が管轄を有することになるかは、改正法案第35条が規定している。同条によると、仲裁合意は仲裁機関につき約定がない又は約定が不明確である場合、下記の流れで仲裁機関が確定される。これによると、仲裁機関を確定できなければ、究極的には最初に事件を受任した仲裁機関が管轄を有することになり、紛争において有利なポジションを得たい当事者としては、先行的に自らが望ましいと考える仲裁機関に仲裁を申し立てるインセンティブが生まれることになる可能性があるので、仲裁機関はあらかじめ明確に合意しておくに越したことはないと考えられる。

中国民事訴訟法は、仲裁判断の国籍について、「国内裁決」、「渉外裁決」、「外国裁決」、「非内国裁決」などの区分を設けているが、中国国内における外国仲裁機関の下した仲裁判断がいずれに当たるかについては必ずしも明確ではない。現行の仲裁法は「仲裁地」の概念を明確に規定しておらず、かつては外国仲裁機関の本部所在地(例えばICCであればフランス)をもって仲裁判断の国籍を判断する傾向もみられた。また、中国国内を仲裁地として外国仲裁機関の下した仲裁判断を「非内国裁決」にあたるとして、ニューヨーク条約に基づいて執行を認めた下級審判例も存在する。「非内国判断」とはニューヨーク条約第1条第1項第2文に記載される「内国判断と認められない仲裁判断」に相当するが、中国はニューヨーク条約同条同項に関し相互主義の留保を付していることとの関係で法的な疑問があるとの指摘もある。

この点、広州市中級人民法院は、2020年、広州を仲裁地とするICC仲裁判断について、「非内国裁決」ではなく、民事訴訟法第273条に定める「渉外裁決」(渉外要素のある国内仲裁判断)に該当すると判断し、同条に従って執行を求めることができると判示した(布蘭特伍徳事件)。しかし、同判断は地方人民法院の判断であり、外国仲裁機関により中国において下された仲裁判断の国籍は必ずしも明確といえる状況には未だない。

この点、改正法案第27条第2項は、「仲裁地」の概念を中国仲裁法に初めて導入し、仲裁判断は仲裁地で下されたとみなされる旨を明確に規定する。これにより、中国国内を仲裁地として外国仲裁機関により下された仲裁判断の国籍が「渉外裁決」として執行可能なことがより明確となることが期待される。

民事訴訟法271条によると、渉外経済貿易、運輸、海事により発生した紛争について、当事者が契約に仲裁条項を定め、又は事後に合意した書面による仲裁合意に達し、中国の仲裁機関又はその他の仲裁機関に仲裁を申し立てるものについては、人民法院に対して訴訟を提起することができないとされている。すなわち、渉外経済貿易、運輸、海事により発生した紛争に関しては「その他の仲裁機関」に該当される外国仲裁機関に対しても、仲裁を申し立てるものができるものと解されている。他方で、渉外要素を有しない紛争については、最高人民法院は、渉外商事開示審判実務問題解答第83条で、「国内当事者が渉外要素を有しない契約又は財産権益紛争に関して外国仲裁機関に仲裁を申し立てる又は外国で臨時仲裁を行うことを約定した場合、人民法院は関連仲裁合意が無効であると認定しなければならない。」と明確に回答している。これによれば、渉外要素を有しない契約について、外国仲裁機関を選定することはできないものと一般的に考えられている。

かかる「渉外要素」の有無を認定する際、人民法院は、①紛争当事者の国籍や常居所地、②目的物の所在地、③主な法律事実の発生地等に関して外国要素があるかという基準で審査を行う(「渉外民事関係法律適用法」適用の若干問題に関する解釈(一)第1条)。この点、外国企業が中国国内で設立した子会社(外資企業)は中国で登録された中国法人であるため、外資企業同士又は外資企業と中国国内企業との間の紛争は、一般的には渉外要素を有しないと認定される(ただし、自由貿易区に登録された外資企業に関しては特別な扱いがある。2016年に公布された「最高人民法院による自由貿易区の建設に司法保障の提供に関する意見」第9条によれば、当事者の一方又は双方が自由貿易試験区内に登録された外資企業である場合、当該紛争には渉外要素を有するとみなされ、商事紛争につき外国仲裁機関に申し立てることができる。)。

この点、改正法案において「渉外要素」の認定や解釈に関する定めが新たに設けられるものではなく、その認定や解釈に影響を与えうる条項もないため、「渉外要素」の認定に関しては、基本的には現行法に沿った運用がなされるものと推測される。前述の通り、改正法案によっても、外国仲裁機関の選択は渉外要素のある場合についてのみ認められるものであり、注意を要する。

なお、「渉外要素」のない契約については、中国法以外の法律を選択することはできないものとされており(渉外民事関係法律適用法によれば、渉外民事関係に適用する準拠法は当事者間で選択することができるが、その他の場合には当事者間で他国法の合意はできないものとされている(渉外民事関係法律適用法司法解釈第4条))、他国法を選択することで上記の制約を回避することは難しいものと考えられる。したがって、渉外要素のない契約については、基本的には中国国内仲裁機関(そうでなければ裁判)を選択せざるを得ないことになる。なお現状、香港法は中国において外国法として取り扱われ、またHKIACも外国仲裁機関として扱われており、渉外要素のない契約について、香港法を準拠法としたりHKIACを仲裁機関として選択したりすることにも問題があることも注意を要する。

※1

なお、2015年4月20日に国務院により公布された「中国(上海)自由貿易試験区の改革開放案のさらなる深化」に基づき、現状4つの外国仲裁機関(ICC、SIAC、HKIAC、KCAB)が上海自由貿易区において代表処を設立している。ただし、当該代表処は仲裁業務を行うことはできず、仲裁、調停に関する各種の交流、トレーニング等のイベントの開催等を行うことができるに留まるとされる。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

ジャスティン・イー、室憲之介(共著)

中翔平

(2025年7月)

関口朋宏(共著)

深水大輔、杉江裕太(共著)

ジャスティン・イー、室憲之介(共著)

中翔平

(2025年7月)

德地屋圭治、李辛夷(共著)

德地屋圭治、李辛夷(共著)

(2025年7月)

德地屋圭治、李辛夷(共著)

德地屋圭治、李辛夷(共著)

(2025年5月)

川合正倫、艾蘇(共著)

(2025年5月)

鹿はせる

ジャスティン・イー、室憲之介(共著)

(2025年7月)

池田順一、鍋島智彦、井上皓子(共著)

(2025年7月)

森大樹、緒方絵里子、倉地咲希、伊藤菜月(共著)

清水美彩惠、菅紀世美(共著)

ジャスティン・イー、室憲之介(共著)

(2025年7月)

池田順一、鍋島智彦、井上皓子(共著)

(2025年5月)

小原淳見、戸田祥太、エンニャー・シュー(共著)

梶原啓