森大樹 Oki Mori

パートナー

東京

NO&T Data Protection Legal Update 個人情報保護・データプライバシーニュースレター

NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター

2022年3月30日、経済産業省、総務省及びIoT推進コンソーシアムは、「カメラ画像利活用ガイドブックver3.0」(以下「本ガイドブック(ver3.0)」といいます。)を策定・公表しました※1。

本ガイドブックは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)等関係法令を遵守し、カメラ画像の利活用を検討する事業者だけでなく、カメラ画像及びカメラ画像から生成される各種データの利用目的を定め、データ運用の責任を負う事業者(運用実施主体)及びベンダー企業等において広く活用されることが期待されています。

また、本ガイドブック(ver3.0)は、特に、①個人情報保護の観点からは、その検討過程において新たに個人情報保護委員会(事務局)がオブザーバーとして参加しており、2020年・2021年改正個人情報保護法の具体的な適用について述べている点において、また、②プライバシー・肖像権保護の観点からは、適法性の確保のみならず生活者と事業者との間の相互理解や信頼関係の構築のための取組について、大幅な追記が行われており、事業者に対する強制力を有するものではないものの、実務上、重要なものと考えられます。

本ニュースレターでは、本ガイドブック(ver3.0)の概要及び改訂箇所のポイントについて解説いたします。

近年、カメラ画像については、顧客満足度の向上等の観点で利活用のニーズが高いものの、事業者における事前告知や生活者とのコミュニケーション等の課題によりその利活用を躊躇する事態が生じていたことから、2017年1月31日、経済産業省、総務省及びIoT推進コンソーシアムは、「カメラ画像利活用ガイドブックver1.0」を策定・公表しました※2。ここでは、カメラ画像を利活用する事業の検討・実施、カメラに写り込み得る生活者とのコミュニケーション等において、生活者と事業者間での相互理解を構築するために配慮すべき事項が、5つの適用ケースを踏まえて整理されました。その後、同一人物が来店した際に、来店履歴や購入履歴等を分析する「リピート分析」に関する事業者の高いニーズを踏まえ、2018年3月30日、「カメラ画像利活用ガイドブックver2.0」が策定・公表され※3、配慮事項が(リピート分析のケースを追加した)6つの適用ケースを踏まえて整理されました。さらに、2019年5月17日には、配慮事項の中でも、カメラ画像の取得に関する生活者に対する事前告知・通知の内容や方法について補足する「カメラ画像利活用ガイドブック 事前告知・通知に関する参考事例集」が策定・公表され※4、プライバシー保護の重要性が改めて強調されました。

このように、カメラ画像利活用ガイドブックは随時アップデートされていたところ、ver2.0の策定以降、2020年及び2021年に改正が行われた個人情報保護法(令和2年法律第44号による改正、令和3年法律第37号による改正のうち50条関係部分)が2022年4月1日から施行されることとなりました。

また、ガバナンスの観点からは、①2021年7月19日、経済産業省、総務省が策定・公表した「DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブックver1.1」が※5、2022年2月18日にver1.2に改訂され※6、DX時代における企業のリスク低減体制の構築、ステークホルダーとのコミュニケーション等によるプライバシー保護への取組(プライバシーガバナンス)の重要性が強調されています。さらに、②2020年7月13日、経済産業省が策定・公表した「GOVERNANCE INNOVATION: Society5.0の実現に向けた法とアーキテクチャのリ・デザイン」と題する報告書についても※7、これに引き続いて、2021年7月30日にはVer.2である「GOVERNANCE INNOVATION Ver.2: アジャイル・ガバナンスのデザインと実装に向けて」と題する報告書※8が公表されるに至り、常に環境とゴールが変化し続けるSociety5.0におけるガバナンスの在り方として、多様なステークホルダーが迅速にルールや制度をアップデートし続けるという「アジャイル・ガバナンス」の考え方が提唱されています。

以上の経緯を踏まえ、本ガイドブック(ver3.0)は、カメラ画像を利活用する事業者の配慮事項を、プライバシー保護、改正個人情報保護法対応、Society5.0に対応するガバナンスという3つの観点から、再度、整理・検討したものとして策定・公表されました。

前記1のとおり、個人情報保護法等関係法令を遵守し、カメラ画像の利活用を検討する事業者だけでなく、カメラ画像及びカメラ画像から生成される各種データの利用目的を定め、データ運用の責任を負う事業者(運用実施主体)及びベンダー企業等において広く活用されることが期待されています(本ガイドブック(ver3.0)3頁参照)。

また、本ガイドブック(ver3.0)は、カメラ画像から取得した情報を別途保有する会員情報等と紐付けた上でのマーケティング情報としての利用等については対象としていません(同6~7頁参照)。また、特定の個人を識別して何らかのサービスに利用するケースや防犯目的で取得されるカメラ画像の取扱いは、検討の対象に含まれていませんが、この場合であっても、本ガイドブック(ver3.0)の記載を踏まえた検討が必要であることや本ガイドブック(ver3.0)における配慮事項を参考にすること等が指摘されています(同5頁(脚注2)及び9頁参照)。また、本ガイドブック(ver3.0)が挙げる具体的なケースは、カメラ画像等の共同利用や第三者提供などを実施する場合を想定していませんが、法令に基づく適切な運用に留意する必要性が指摘されています(同8頁(脚注3))。

なお、特定の個人を識別する目的や防犯目的で取得されるカメラ画像の取扱いに関しては、個人情報保護委員会「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(以下「ガイドライン」といいます。)』に関するQ&A」(2022年4月1日更新)※9のQA1-12、13、15、31、41(個人情報、要配慮個人情報、個人情報データベース等の該当性など)、QA5-4(個人データの保有期間)、QA7-50(共同利用)、QA9-13(保有個人データの開示等)、QA10-8(安全管理措置)において言及されているところですが、現在、個人情報保護委員会に設置された「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会」において検討が行われており※10、今後の動向が注目されます。

本ガイドブック(ver3.0)の内容は、大別すると、次の(1)~(3)の3点として整理することができます。

本ガイドブック(ver3.0)は、まず、

その上で、本ガイドブック(ver3.0)は、

そして、本ガイドブック(ver3.0)は、次の6つの具体的な事例を挙げ、上記(2)の配慮事項を具体的事例に適用した場合に事業者が実施すべき対応例を説明しています(本ガイドブック(ver3.0)「5. 配慮事項を組み込んだ適用ケース」47~95頁)。

本ガイドブック(ver3.0)における改訂箇所は、「『カメラ画像利活用ガイドブックver3.0』の修正箇所」において赤字で表示されている箇所となりますが※11、その改訂のポイントは次のとおりです。

まず、本ガイドブック(ver3.0)は、2020年・2021年に行われた個人情報保護法の改正を踏まえ、

本ガイドブック(ver3.0)において、新たに「3.2 プライバシー保護について」の項目が追加されました(10~14頁)。

まず、「(1) 基本的な考え方」においては、従来の裁判例に基づくプライバシー・肖像権の侵害の判断枠組(個別具体的な事実関係を総合考慮の上で、受忍限度の範囲内か否か判断する)が説明された上で、利用目的の正当性、撮影の必要性、撮影方法及び利用方法の相当性の検討が重要であること、単なるカメラ画像の撮影(取得)のみでもプライバシー・肖像権侵害となり得ること、自社のサービスが法的に違法か否かのみならず社会的に受容されるものか否かの検討も重要であることが示されています。

次に、「(2) 具体的に注意すべき点」においては、カメラ画像を取得する範囲(空間の範囲の広狭、保存期間の長短)、カメラ画像から検知・推定を行う情報の性質(人種、信条、健康、内心などの検知・推定の有無)、撮影対象となる場所の性質(公共空間、準公共空間)に応じて、上記「基本的な考え方」に示された事項を慎重に確認すべきことが述べられています※13。

なお、実際のサービスがプライバシー・肖像権の侵害に当たるか否か(又は社会的に受容されるものか否か)については、弁護士などの外部専門家を交えた慎重な検討が必要になるものと考えられます※14。

前記2(1)で述べたプライバシーガバナンスの観点からは、企業における体制の構築、運用ルールの策定と組織内における周知、企業内のプライバシーに係る文化の醸成、消費者とのコミュニケーション、その他のステークホルダーとのコミュニケーションが重視されています※15。また、アジャイル・ガバナンスの観点からは、ルールの設計者としての企業、対話に基づくガバナンスの設計・見直し、アカウンタビリティの確保等が重視されています※16。

そこで、本ガイドブック(ver3.0)は、上記の観点を踏まえて、基本原則(4.1 配慮事項①)をaからoの15項目に整理し直しています。この基本原則では、例えば、aでは運用実施主体の明確化と配慮事項の実施責任(アカウンタビリティ)、cではカメラ画像の利活用の目的の正当性の確認、dでは目的達成のためにカメラ画像を利活用する必要性の確認、撮影方法・手段等の相当性の確認、gでは生活者のプライバシー侵害のリスク分析の実施及び低減等の対応、hでは合理的な安全管理対策の実施、kでは生活者に対する説明の実施が、企業に「望まれる」対応の内容として挙げられています。

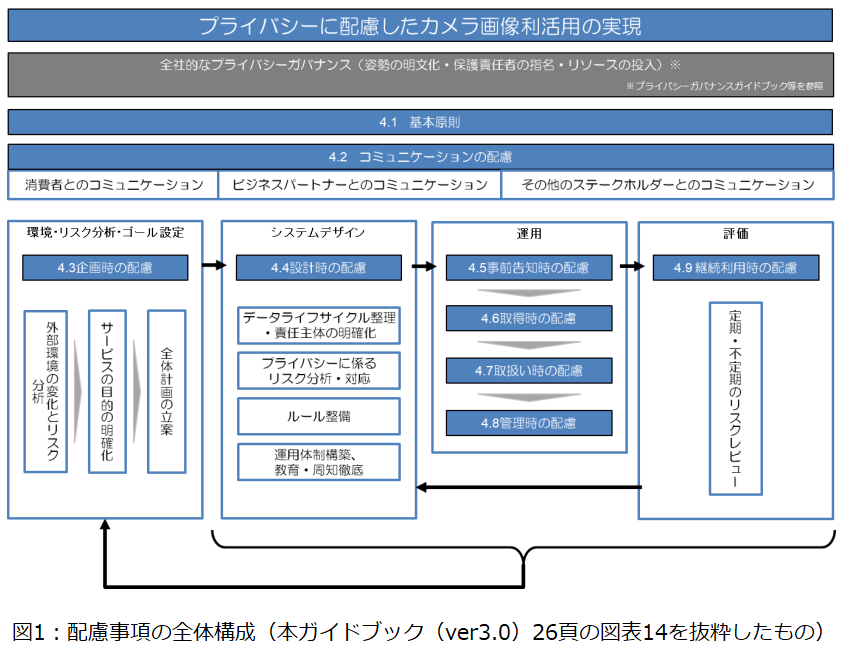

次に、本ガイドブック(ver3.0)は、具体的な配慮事項については、基本原則(4.1 配慮事項①)の直後の部分(4.2)において、一貫して重要となるステークホルダー(生活者(4.2.1)、ビジネスパートナー(4.2.2)及びその他のステークホルダー(4.2.3))とのコミュニケーションの配慮に関する配慮事項②~⑫を定め、これらを踏まえた上で※17、利活用の各過程におけるその他の配慮事項を実施することを求めています。

また、本ガイドブック(ver3.0)は、アジャイル・ガバナンス・サイクル(ガバナンスの仕組みを迅速にアップデートし続けるための二重サイクル)の観点から※18、「環境・リスク分析・ゴール設定」→「システムデザイン」→「運用」→「評価」というサイクルと、「システムデザイン」→「運用」→「評価」という2つのサイクルでガバナンスの仕組みの継続的な見直しができるよう、配慮事項の問題となる場面(項目)を細分化・グルーピングし、それぞれの場面(項目)に対応させる形で配慮事項を定めています。

| 配慮事項の項目 | 項目の分類(ver3.0) | ver2.0 | ver3.0 |

|---|---|---|---|

| 基本原則 | 基本原則 | 4.1 配慮事項① a.-e. | 4.1 配慮事項① a.-o. |

| コミュニケーションの配慮 | コミュニケーションの配慮 | 4.2 配慮事項②~⑫ | |

| 企画時の配慮 | 環境・リスク分析・ゴール設定 | 4.3 配慮事項⑬~⑮ | |

| 設計時の配慮 | システムデザイン | 4.4 配慮事項⑯~⑲ | |

| 事前告知時の配慮 | 運用 | 4.2 配慮事項②~④ | 4.5 配慮事項⑳~㉒ |

| 取得時の配慮 | 4.3 配慮事項⑤~⑦ | 4.6 配慮事項㉓~㉕ | |

| 取扱い時の配慮 | 4.4 配慮事項⑧~⑩ | 4.7 配慮事項㉖~㉗ | |

| 管理時の配慮 | 4.5 配慮事項⑪~⑯ | 4.8 配慮事項㉘~㉞ | |

| 継続利用時の配慮 | 評価 | 4.9 配慮事項㉟~㊱ |

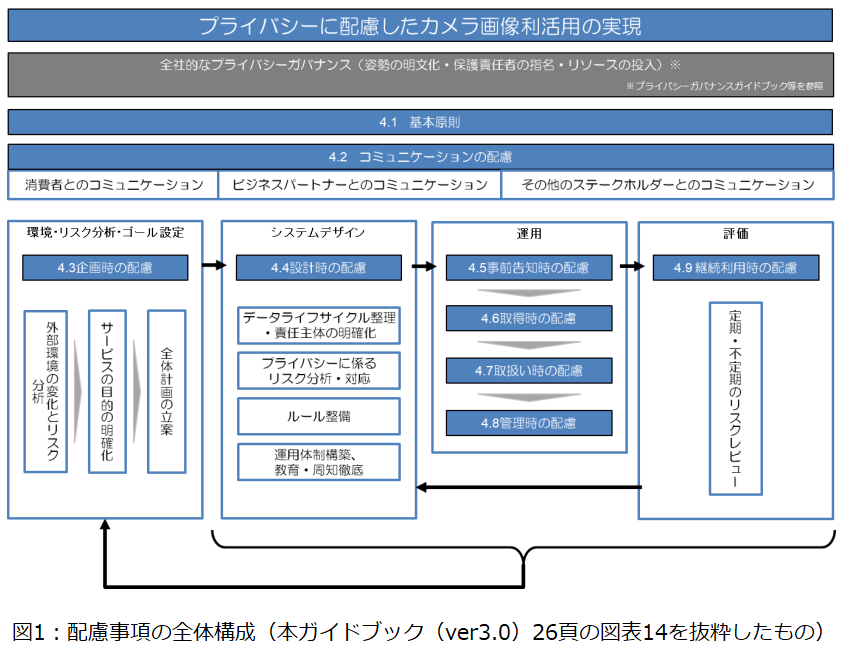

図2:配慮事項に関する本ガイドブック(ver3.0)とver2.0の比較

上図2のとおり、配慮事項の全体構成の再整理の結果、配慮事項の数は、ver2.0における16から36へと増加しています。具体的には、「4.2 コミュニケーションの配慮」として配慮事項②~⑫が、「4.3 企画時の配慮」として配慮事項⑬~⑮が、「4.4 設計時の配慮」として配慮事項⑯~⑲が、「4.9 継続利用時の配慮」として配慮事項㉟及び㊱が、それぞれ新設されるに至りました。新設された配慮事項の概要は次のとおりです。

第1に、「4.2 コミュニケーションの配慮」においては、「4.2.1 生活者とのコミュニケーション」では生活者に対し説明責任等を果たすための具体的な方策が、「4.2.2 ビジネスパートナーとのコミュニケーション」では情報共有やカメラ画像の利活用に係る管理の徹底が、「4.2.3 その他のステークホルダーとのコミュニケーション」では関係行政機関・業界団体との相談や情報交換、(被撮影者となる場合の)従業員に対する説明が、それぞれ配慮事項として挙げられています。第2に、「4.3 企画時の配慮」においては、設計前及びその後の恒常的なリスク分析の実施、サービス目的の明確化が配慮事項として挙げられています。第3に、「4.4 設計時の配慮」においては、データのライフサイクル及び責任主体の確定、リスクの分析及び特定、当該リスクに対応可能な情報システムの設計・運用ルールの策定及びプライバシーに配慮した運用並びに関係者への周知徹底が配慮事項として挙げられています。最後に、「4.9 継続利用時の配慮」においては、必要に応じた各種ルールの見直しやリスク評価の実施が配慮事項として挙げられています。

また、特に、カメラ画像の撮影(取得)におけるプライバシー・肖像権への配慮の観点から、「4.6 取得時の配慮」においては、新たに「少なくとも撮影の対象となる場所において明確に通知すべき」事項が明示されると共に(本ガイドブック(ver3.0)39~40頁(配慮事項㉔)参照)、「4.4 設計時の配慮」においては、プライバシーに配慮した運用のルールの整備について(同34頁(配慮事項⑱)参照)、「4.8 管理時の配慮」においては、プライバシー侵害に関する問合せに対する丁寧な対応やその是正措置について(同42頁(配慮事項㉚)参照)、それぞれ言及されています。

上記のとおり、本ガイドブック(ver3.0)は、事業者における事前告知や生活者とのコミュニケーション等の課題によりカメラ画像の利活用を躊躇する事態を解消するべく策定されたものであり、近時のプライバシー保護に対する機運の高まりを受けたものとなっています。本ガイドブック(ver3.0)は、「今後IoTの急速な普及に伴い、様々な機器によって人々の動きを解析したデータを利活用することが一般化した際に、カメラ以外の様々なセンサー(音声認識センサー、赤外線センサー、温度センサー、感圧センサー等)から取得される情報の利活用」においても参考になるものとされており(本ガイドブック(ver3.0)9頁)、この意味においても、実務上、重要性の高いものと考えられます。当事務所でも、これまで電車やバスなどの公共交通機関、商業施設や小売店舗、その駐車場、自動車の開発・試験など様々な場面において設置されたカメラで撮影された映像・画像の利活用に関する多数の助言を行ってきた経験を踏まえ、引き続き、この分野に関連する有益な情報を発信していきたいと思います。

※1

https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220330001/20220330001.html(経済産業省)

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000152.html(総務省)

http://www.iotac.jp/wg/data/camera/(IoT推進コンソーシアム・カメラ画像利活用SWG)

※2

http://www.iotac.jp/wg/data/camera/(IoT推進コンソーシアム・カメラ画像利活用SWG)

※3

同上。

※4

同上。

※5

https://www.meti.go.jp/press/2021/07/20210719001/20210715009.html(経済産業省)

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000124.html(総務省)

※6

https://www.meti.go.jp/press/2021/02/20220218001/20220218001.html(経済産業省)

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000140.html(総務省)

※8

https://www.meti.go.jp/press/2021/07/20210730005/20210730005.html

なお、2022年3月3日にはVer.3に相当する「アジャイル・ガバナンスの概要と現状」と題する報告書(案)が公表されています。本報告書(案)の内容については、当事務所の危機管理・コンプライアンスニュースレター63号「VUCAを生き抜くための新しいガバナンス-経産省『アジャイル・ガバナンスの概要と現状 GOVERNANCE INNOVATION Vol.3』の公表」(2022年3月)をご参照下さい。

https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220303003/20220303003.html

※12

特に、本ガイドブック(ver3.0)44~45頁では、通知や公表のタイミングに関する注意点を説明しています。

※13

本ガイドブック(ver3.0)13~14頁参照。

※14

この点、本ガイドブック(ver3.0)では、「プライバシー保護や肖像権の観点から私法上違法とされる場合には、不適正な利用として個人情報保護法上も違法となる可能性がある」ことが指摘されています(同12頁)。個人情報保護法19条以外の各規定を遵守していたとしても、プライバシー・肖像権の観点から私法上違法と判断される可能性も否定できませんので、この意味でも注意が必要です。

※15

「DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブックver1.2概要」3頁参照。

※16

前掲脚注8、経済産業省「アジャイル・ガバナンスの概要と現状」と題する報告書(案)15~16頁参照。

※17

本ガイドブック(ver3.0)49頁、56頁、64頁、75頁、82頁、89頁参照。

※18

前掲脚注8、経済産業省「アジャイル・ガバナンスの概要と現状」と題する報告書(案)、16~18頁参照。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

(2025年10月)

関口朋宏(共著)

(2025年9月)

酒井嘉彦

川合正倫

商事法務 (2025年10月)

長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)

(2025年10月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

(2025年10月)

関口朋宏(共著)

弘文堂 (2025年9月)

佐藤巴南(共著)

(2025年10月)

犬飼貴之

(2025年10月)

関口朋宏(共著)

(2025年9月)

関口朋宏(共著)

(2025年8月)

殿村桂司

(2025年8月)

関口朋宏(共著)

(2025年10月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

(2025年10月)

関口朋宏(共著)

(2025年9月)

関口朋宏(共著)

(2025年8月)

殿村桂司、小松諒(監修)、森大樹、カオ小池ミンティ(共著)