鈴木明美 Akemi Suzuki

パートナー

東京

NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター

NO&T Data Protection Legal Update 個人情報保護・データプライバシーニュースレター

令和4年3月4日、電気通信事業法の一部を改正する法律案(以下「本改正法」といいます。)が国会に提出されました。本改正法は、総務省に設置された有識者会議である「ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会」でとりまとめられた「最終取りまとめ」※1、及び同じく総務省に設置された有識者会議である「電気通信事業ガバナンス検討会」(以下「ガバナンス検討会」といいます。)でとりまとめられた「電気通信事業ガバナンス検討会 報告書」※2に基づき作成された法案です。

本改正法の概要は、次の表のとおりです。本ニュースレターでは、このうち事業者への影響が比較的高いと考えられる改正((2)①~③)を中心に、全体の概要について解説いたします。

本改正法により、大規模な検索エンジン又はSNS等のプラットフォームの運営事業者は、第三号事業者から電気通信事業者へと位置づけが変わる可能性があります。また、利用者数が概ね1000万人以上のサービスを提供する事業者の方は、情報取扱規程や情報取扱方針の作成などを義務づけられる可能性があるほか、利用者数が1000万人とまではいかなくても、一定以上の規模の事業者は、利用者情報を第三者に送信する場合に利用者に確認の機会を与えることを義務づけられる可能性があります。

(1)情報通信インフラの提供確保

(2)特定利用者情報に関する規律の新設

(3)電気通信市場を巡る動向に応じた公正な競争環境の整備

なお、現行法について述べている箇所を除き、条文は改正後の条文を指します。

「ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会」においては、ブロードバンドサービスがテレワーク、遠隔教育、遠隔医療等を継続的・安定的に利用する上で不可欠であるとの考えの下、ブロードバンドサービスを原則として日本全国どこでも利用可能にするため、一定のブロードバンドサービスを「基礎的電気通信役務」の新たな類型として位置付けることが検討されてきました。

そして、同研究会の「最終取りまとめ」の内容を基に、本改正法では、一定のブロードバンドサービスについては、基礎的電気通信役務(ユニバーサルサービス)と位置づけられます(法7条2号)。その効果として、当該一定のブロードバンドサービスは、基礎的電気通信役務としての規律に服することになり、契約約款の作成・届出義務(法19条1項)、業務区域での役務提供義務(法25条1項)等が課されることになります。また、既存の基礎的電気通信役務と同様に、不採算地域におけるブロードバンドサービスの安定した提供を確保するための交付金制度が創設されます(法107条2号)。

令和3年4月、コミュニケーションアプリ「LINE」のシステム開発等が中国に所在するLINEの関連会社に委託されており、同社から日本のサーバにある利用者の個人情報へのアクセスが可能となっていた問題を契機に、前述のガバナンス検討会が立ち上げられました。

ガバナンス検討会においては、電気通信事業者における利用者情報の取扱いに関して新たに規律を設ける方向で法改正をするという方向で議論が進められていました。しかし、業界各社及び業界団体等から、新たな規律は当初の問題とは関連性が低いことや、個人情報保護法の規律と重複する部分もありつつ細部が異なる多数の規律が課されることによる実務上の負担等についての懸念が示され、多数の反対意見が表明されました。そのため、業界団体からのヒアリングを続けた上で、令和4年2月、規律を設ける対象となる利用者情報の範囲を限定する方向で、前述の最終的なとりまとめがされました。

これまで、「電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務……を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業」(法164条1項3号)を営む者(いわゆる第三号事業者)は、基本的には、登録・届出が不要であり、電気通信事業者(法2条5号)に当たらないと整理されていました。この唯一の例外は、インターネットの利用者への影響が大きく規律の必要性が高いとされていたドメイン名電気通信役務(DNS等)を提供する事業者のみでした。

しかし、本改正法では、ドメイン名電気通信役務を提供する事業者に加えて、検索情報電気通信役務(検索エンジンが想定されています。)や、媒介相当電気通信役務(SNSが想定されています。)を提供する事業者のうち総務大臣が指定した者についても、例外と位置づけられます(法164条1項3号イ乃至ハ)。一定の大規模な検索エンジン事業者やSNS事業者が指定を受けることが想定されていますが、指定を受けた事業者は、登録又は届出が必要となり、第三号事業者ではなく電気通信事業者として規律されることになります。

改正法では、新たに「特定利用者情報」という概念が導入されます。「特定利用者情報」とは、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務に関して、①通信の秘密に該当する情報、②利用者を識別することができる情報であって総務省令で定めるものを指します。②の詳細については、ガバナンス検討会の報告書において「電気通信役務の契約を締結した、又はログイン ID やユーザー名等で電気通信役務の利用登録をした利用者の情報」とした上で、「電気通信役務の契約を締結した、又は電気通信役務の利用登録をした利用者の情報に関しては、これらのうち、データベース化されているものに範囲を限定する。なお、役務契約の締結又はアカウント登録等をしない利用者の情報は含まない」と述べられていることから、これを前提として総務省令の策定が進むことが予想されます※3※4。

そして、総務大臣は、特定の電気通信事業者を、特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者として指定することができるとされています(法27条の5。以下、本ニュースレターでは、便宜上、「法27条の5の指定を受けた電気通信事業者」といいます。)。指定の詳細については、総務省令に委任されることになっており、現時点では判明していませんが、法案の概要資料において「大規模な事業者」という表現が用いられていることから※5、本条の指定を受けて新たに導入される利用者情報の規律の適用を受ける事業者は限定的となるものと考えられます※6。

総務大臣から指定を受けた大規模な事業者は、特定利用者情報について、下記イ以降で解説する規律を遵守する必要があります。

法27条の5の指定を受けた電気通信事業者は、指定の日から3ヶ月以内に、情報取扱規程を定め、総務大臣に届け出ることが義務づけられます(法27条の6第1項)。情報取扱規程には、①特定利用者情報の安全管理(セキュリティ対策)に関する事項、②特定利用者情報の取扱いを第三者に委託する場合における委託先の監督に関する事項、③情報取扱方針(後述)の策定及び公表に関する事項、④特定利用者情報の取扱状況の評価(後述エ)に関する事項、⑤その他総務省令で定める事項を盛り込むことが義務づけられています。また、情報取扱規程を変更した際には、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出る必要もあります(同条2項)。

加えて、総務大臣は、一定の場合には情報取扱規程の変更命令(法27条の7第1項)や遵守命令(同条2項)を出すことができるとされています。

法27条の5の指定を受けた電気通信事業者は、指定の日から3ヶ月以内に、情報取扱方針を定め、公表することが義務づけられます(法27条の8第1項)。情報取扱方針には、①取得する特定利用者情報の内容に関する事項、②特定利用者情報の利用の目的及び方法に関する事項、③特定利用者情報の安全管理の方法に関する事項、④利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所、事務所その他の事業場の連絡先に関する事項、⑤その他総務省令で定める事項を盛り込むことが義務づけられています。また、情報取扱方針を変更した際には、遅滞なく、変更後の情報取扱方針を公表する必要もあります(同条2項)。

情報取扱方針を策定する際には、個人情報保護法及びプライバシーポリシーとの整合性にも配慮しつつ作成する必要が出てくることが予想されます。

法27条の5の指定を受けた電気通信事業者は、毎事業年度、特定利用者情報の取扱いの状況について評価を実施することが義務づけられました(法27条の9第1項)。そして、評価の結果に基づき、必要があると認めるときは、前述の情報取扱規程又は情報取扱方針を変更しなければならないとされています(同条2項)。

法27条の5の指定を受けた電気通信事業者は、指定の日から3ヶ月以内に、特定利用者情報統括管理者を選任すること(法27条の10第1項)、及び選任後に遅滞なく総務大臣に届出をすること(同条2項)が義務づけられます。特定利用者情報統括管理者は、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、利用者に関する情報の取扱いに関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから選任する必要があるとされており、電気通信設備統括管理者の選任要件、選任プロセス(法44条の3)と同様の想定と考えられます。

特定利用者情報統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならないとされています(法27条の11第1項)。また、法27条の5の指定を受けた電気通信事業者は、特定利用者情報統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重するものとされています(同条2項)。これらの点も電気通信設備統括管理者に関する規律(法44条の4)と類似しているといえます。

これまでも、通信の秘密の漏えいが発生したときには、総務大臣に報告をすることが義務づけられていました(改正前の法28条)。これに加えて、特定利用者情報が新設されたことに伴い、法27条の5の指定を受けた電気通信事業者が特定利用者情報を漏えいした場合にも、総務大臣への報告が義務づけられます(法28条1項2号ロ)。また、改正法の下では、通信の秘密や特定利用者情報が漏えいするおそれが生じた場合にも、一定の場合には総務大臣への報告義務が生じることになります(同条2項)。

加えて、個人情報の漏えい等が生じた際の報告義務に関しては、令和4年4月1日に施行された改正個人情報保護法上、別途、事業所管大臣(電気通信事業者の場合には、基本的には総務大臣)への報告が必要になります。電気通信事業法の報告と個人情報保護法の報告を兼ねることはできませんので、注意が必要です。

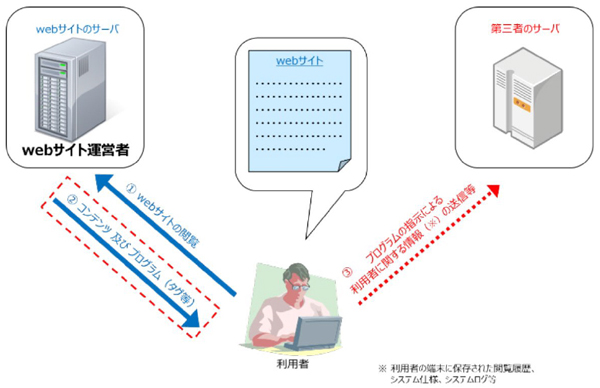

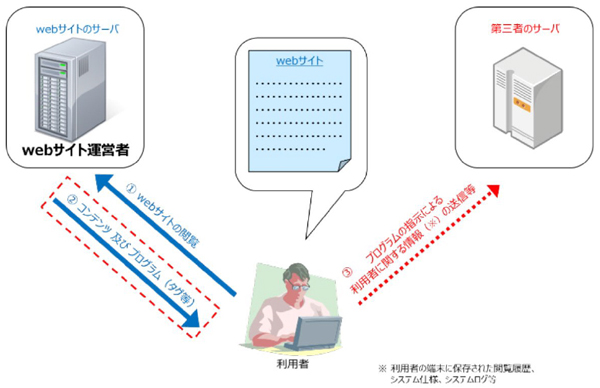

電気通信事業者又は第三号事業者のうち、利用者の利益への影響が少なくないサービスを提供している事業者(詳細は総務省令で定められる予定です。)は、更に新たな規律の対象となります。これらの事業者は、利用者に関する情報(法27条の12各号の情報(文字や画像を適正に表示するためのOS情報、画面設定、言語設定情報やサービス利用のための不可欠なFirst Party Cookie等)を除きます。)を第三者に送信させる指令を含んだ通信を利用者に対して送信しようとする場合(「情報送信指令通信」を行う場合)には、予め、送信対象となる当該利用者に関する情報の内容、当該情報の送信先となる電気通信設備その他の総務省令で定める事項を、当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置くことが義務づけられました※7(法27条の12)。下図でいうと、③ が第三者への情報の送信にあたりますが、本条で規制の対象となるのは、③の通信ではなく、③の通信を行うことの指令を含んだ②の通信(「情報送信指令通信」)です。

*ガバナンス検討会 報告書55頁より引用

「情報送信指令通信」は、典型的には、Third Party Cookie(厳密には、Cookieに格納された情報がクロスドメインのウェブサイトに送信される結果を引き起こす情報)を念頭に置いていると考えられますが、Third Party Cookieに限らず、利用者の情報が利用者の端末から第三者に渡るような指令を含んだウェブサイトを提供している事業者は、本条に従って、利用者に確認の機会を付与する必要が生じると考えられますので注意が必要です。

前記2(2)②の特定利用者情報に関する規律(法27条の5~27条の11)が適用される対象は「利用者の利益に及ぼす影響が大きいもの」とされているところ、本条の規定が適用される対象は「利用者の利益への影響が少なくないもの」とされています。従って、本条の規律は、特定利用者情報に関する規律よりも、適用される事業者が相当程度多くなることが予想されます。

実務では既にThird Party Cookieを自主的に廃止しようとする動きがあり、そのような中で代替技術の登場も予想されますが、それらの代替技術が本条の規制の対象となるかについても、今後見極めていく必要があると考えられます。

本改正法は、本国会(第208回通常国会)において法案の審議が進められる予定です。本改正法が可決された場合、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます(附則1条)。本改正法による規律の詳細については、本改正法を受けた電気通信事業法施行令や同法施行規則の改正案の公表を待つ必要があります。

本改正法においては、特定卸電気通信役務を提供する事業者による寡占を防ぎ、市場競争を促進し、公正な競争環境を整備するという観点から、「特定卸電気通信役務を提供する事業者」への卸役務の提供義務(法38条の2第2項)及び料金算定方法等の提示義務(同条3項)が課されています。

「特定卸電気通信役務」は、「第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のもの」と定義され、携帯大手3社、NTT東日本、NTT西日本に対して義務を課すことが念頭に置かれています。

本改正によって、前記2(2)①のとおり、一部の検索サイトやSNSを提供する大手事業者は、第三号事業者から電気通信事業者へと位置づけが変更され、登録又は届出が必要になります。また、少数の指定された大手電気通信事業者は、特定利用者情報に関する前記2(2)②の規律を遵守する必要が生じます。加えて、一定数の電気通信事業者・第三号事業者は、利用者情報の外部送信に関する前記2(2)③の規律を遵守する必要が生じます。特に特定利用者情報及び利用者情報の外部送信に関する規律については、利用者に情報取扱方針を提示したり確認の機会を設けたりする必要があるため、ユーザーインターフェースの改修が必要になる可能性もあります。

法律案が可決成立した場合、規律の適用を受けうる事業者の皆様は、今後の総務省令の改正状況にも注視していただき、これらの規律を受けることになった場合には、準備を進めていただく必要があります。

また、個人情報保護法との整合性や規律の実効性という観点から、総務省令やガイドラインの改正についても今後の動向を注視する必要があると考えられます。

※1

総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課「ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会 最終取りまとめ」(令和4年2月2日)(https://www.soumu.go.jp/main_content/000791565.pdf)

※2

総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課「電気通信事業ガバナンス検討会 報告書」(令和4年2月18日)(https://www.soumu.go.jp/main_content/000794590.pdf)

※3

前掲注2(ガバナンス検討会の報告書)・47頁

※4

当初は、この「利用者情報」に利用者のウェブサイト閲覧履歴等も含まれる予定であったことが窺われますが、報告書の作成までの段階で除外されました。

※5

総務省「電気通信事業法の一部を改正する法律案(概要)」(令和4年3月4日)

(https://www.soumu.go.jp/main_content/000797453.pdf)

なお、前掲注2(ガバナンス検討会の報告書)・48頁脚注65においては、取り扱う利用者情報が極めて多い例として「例えば、国内の総人口の約1割程度の 1,000 万人以上」と例示した上で、「契約を前提とせず、利用者情報を登録するのみで利用できる電気通信サービスの場合、利用者数はアカウント数とすることも考えられるが、利用者数の算出方法は、電気通信事業者による登録された利用者情報の取扱い状況も考慮しつつ、検討していくことが必要である。」(脚注66)と記載されています。

※6

もっとも、前掲注2(ガバナンス検討会の報告書)・48頁の「まずは利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信事業者に限定して規律を適用することが適当であると考えられる」という表現からすれば、将来的には適用対象が拡大される可能性も否定できません。

※7

この点、利用者の同意を得ることは義務づけられませんでしたが、同意を得ておけば、法27条の12第3号により本条の適用除外となりますので、一層確実であるといえます。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

(2025年10月)

殿村桂司、滝沢由佳(共著)

(2025年10月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

(2025年10月)

関口朋宏(共著)

弘文堂 (2025年9月)

佐藤巴南(共著)

(2025年8月)

殿村桂司、松﨑由晃(共著)

(2025年7月)

中翔平

中翔平

(2025年5月)

犬飼貴之

(2025年10月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

(2025年10月)

関口朋宏(共著)

(2025年9月)

関口朋宏(共著)

(2025年8月)

殿村桂司、小松諒(監修)、森大樹、カオ小池ミンティ(共著)

(2025年10月)

関口朋宏(共著)

(2025年9月)

関口朋宏(共著)

(2025年8月)

殿村桂司

(2025年8月)

関口朋宏(共著)

弘文堂 (2025年9月)

佐藤巴南(共著)

(2025年8月)

殿村桂司、小松諒(監修)、森大樹、カオ小池ミンティ(共著)

(2025年8月)

殿村桂司、松﨑由晃(共著)

有斐閣 (2025年8月)

小川聖史(共著)

(2025年10月)

殿村桂司、滝沢由佳(共著)

(2025年10月)

関口朋宏(共著)

(2025年9月)

酒井嘉彦

川合正倫