森大樹 Oki Mori

パートナー

東京

NO&T Dispute Resolution Update 紛争解決ニュースレター

NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター

2022年3月31日、法務省は、「ODRの推進に関する基本方針~ODRを国民に身近なものにするためのアクション・プラン~」(以下、「アクション・プラン」といいます。)を策定し公表しました※1。日本ではまだ聞きなれない方も多い「ODR」について、本ニュースレターでは、まずODRとは何かについて紹介し、アクション・プランの概要と、国内外のODRに関する動向について紹介します。

ODRは、Online Dispute Resolutionの略称であり、法律等で定義されているものではありませんが、一般的には、IT・AI等の先端技術を用いたオンラインでの紛争解決手続を指すものとされています。「紛争解決手続」というと、一般的には民事訴訟等の裁判所における手続や、ADR等の紛争解決手続を想像することが多いかと思いますが、ODRの文脈ではその前段階も含めた意味として使われることがあります。

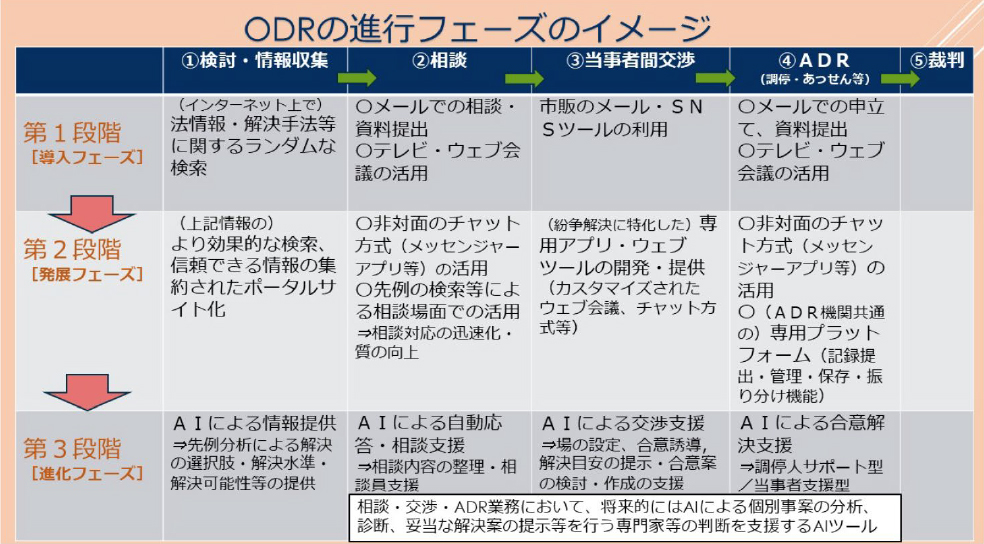

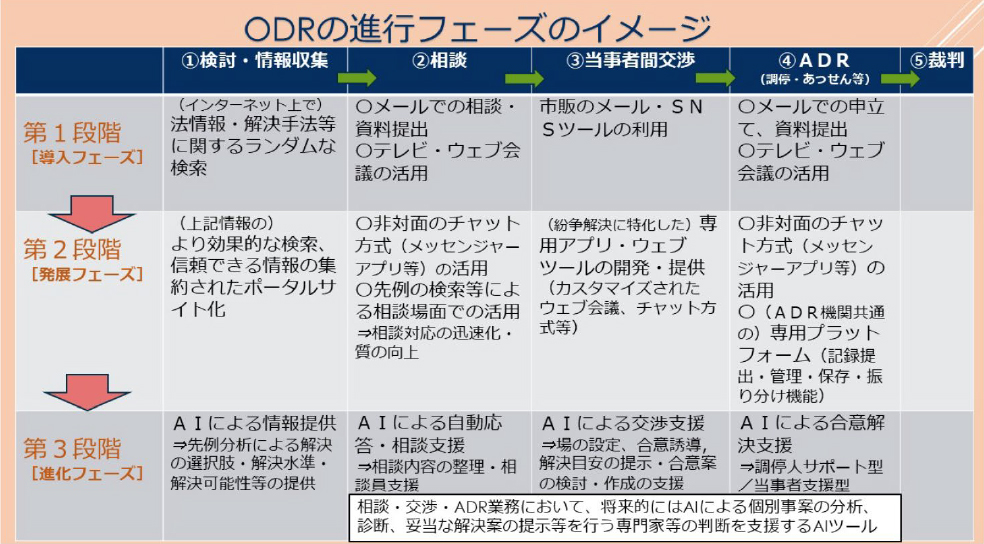

成長戦略フォローアップ(令和元年6月21日閣議決定)※2を受け、内閣官房にて開催されたODR活性化検討会が2020年3月16日に公表した「ODR活性化に向けた取りまとめ」において、法的紛争が発生してから解決に至るまでの一般的な解決フローを、以下の5つのフェーズに分類しています。

「ODR活性化に向けた取りまとめ」においては、上記①~③のフェーズにおけるIT・AIを活用した法的サービスや紛争解決手続もその検討対象としています。このように、ODRという場合、④のADRフェーズや⑤民事訴訟フェーズだけでなく、その前段階である検討・相談・交渉の各フェーズにおけるIT・AIを活用した法的サービスや紛争解決手続を含み得るものと認識しておくとよいと思います。各フェーズにおける具体的なイメージは、ODRの発展段階に応じ、以下のようにまとめられています。

(「ODR活性化に向けた取りまとめ」図2 ODRの進行フェーズのイメージ)

上記のようなODRが普及することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。ODRの普及によるメリットについては、以下のものなどが挙げられます。

1点目及び2点目はSDGsの取組みという観点からも注目されます。SDGsの中には、紛争解決の分野に関し「国家及び国際的なレベルで法の支配を促進し、全ての人々に司法への平等なアクセスを提供する。」というターゲットが挙げられており※3、ODRはそのツールとして期待されます。企業にとっては、自社のサービスについてODRを提供することで、SDGsへの取組みに繋がるものといえます。

3点目については、新型コロナウイルス感染症の影響により進むオンライン化の観点から注目されます。各国で進むODRへの取組みが、世界的に加速している要因といえます。

また、トラブル解決に要する時間的・経済的なコストが低いODRを実装していることは、企業にとって自社のサービスに対する顧客満足度やロイヤリティの向上、ひいては信頼確保につながるといえます。このように、様々な観点から企業にとってODRを導入する意義があると言われています※4。

上記のようなODRの推進に向け、法務省はアクション・プランを取りまとめました。アクション・プランにおいては、上記①~⑤のフェーズのうち、④ADRフェーズを単体でODRと位置付けた上で、他のフェーズとの連携も幅広く視野に入れて推進策を取りまとめています。ODRの推進目標を、短期目標(民間事業者のODRへの参入を支援しながら、まずは、一人でも多くの国民に、ODRを知ってもらい、使ってもらい、その利便性等を実感してもらうことにより、ODRの推進基盤を整える。)と中期目標(機能、デザイン等の面で世界最高品質のODRを社会実装し、スマホ等の身近なデバイスが1台あれば、いつでもどこでもだれでも紛争解決のための効果的な支援を受けることができる社会を実現する。)に分けて設定し、それぞれの目標の実現に向け推進策が取りまとめられています。

各目標実現に向けた推進策の概要は、下表のとおりです。

<主として短期目標の実現に向けた推進策>

| ① 国民の日常へのODRの浸透(ODRの生活インフラ化) | ODRの認知度を高めるための積極的・効果的な情報発信 |

|

| ODR情報を容易に入手できるようにするための情報基盤整備 |

|

|

| ② ODRへのアクセス・ODRの質の向上 | 相談からODRへの導線の確保 |

|

| ODRの使いやすさの向上 |

|

|

| ③ ODR事業への参入支援 | 参入を希望する事業者への技術支援等 |

|

| デジタル・プラットフォーム関係紛争を取り扱うODRの充実 |

|

|

| 認証手続の迅速化等 |

|

<主として中期目標の実現に向けた推進策>

| ① 相談・交渉・調停のワンストップ化 | ワンストップ・サービスを提供するための環境整備 |

|

| ② 世界トップレベルのODRが提供される環境の整備 | 最先端技術を取り入れたODRの実証実験の支援 |

|

| ODRに関するグローバル・ネットワークへの参画 |

|

|

| ③ ODRにおけるAI技術の活用に向けた基盤整備 | データベースの整備 |

|

| AI技術の活用と倫理等に関する課題の検討 |

|

加えて、推進・フォローアップ体制として官民学が連携した組織体を構成し、ODR推進に向けた取組みや、規範的・倫理的・技術的課題に対する検討を継続的に実行するとしています。

ODRは、提供主体の観点から①司法型、②行政型、③民間型の3つに分類することができます。ODRのルーツといわれるものは、eBay社のResolution Centerという売買プラットフォームにおける取引上の紛争解決サービスであり、民間型に分類されます。eBay社のResolution Centerでは、年間6000万件以上の紛争が取り扱われ、そのうち90%は人が介入せずソフトウェアにより解決に至っているとのことです。このような企業が自社サービスの一部をオンライン化するような場合の他に、ADR機関であるAAA(米国仲裁協会)が提供するサービスをオンライン化していることや、Caseload Managerというe案件管理に関するODRサービスも民間型の事例といえます。

民間型の他に、司法型・行政型ODRも広がりを見せています。米国では、州裁判所において少額訴訟を中心に司法型ODRの導入が進んでいます。また、カナダのブリティッシュコロンビア州で提供されているCivil Resolution Tribunalは、集合住宅及びそれらの管理組合における問題や交通事故に対しても利用されており、ODRが浸透している例といえます。またEUではODRを推進する取組みとして、2013年の消費者ODRに関する規則により、電子商取引事業者にEUのODRプラットフォームへのリンクの貼り付けを義務付けており、ODRプラットフォームの利用を推進しています。

日本においては、司法型・行政型ODRはこれから更なる検討が行われ導入が進んでいく段階にあります。裁判所において運用が開始された、民事裁判書類電子提出システム(mints)も、ODRの一例といえます。

日本においても欧米と同様に、司法型・行政型より民間型が先行している状況にあり、民間型のODRの取組みには様々なものが存在しています。例えば、紛争の調停をオンラインで行うサービスであるTeuchi(テウチ)を提供するミドルマン株式会社や、オンライン取引で発生する紛争の解決サービスを提供するキビタス株式会社、オンラインで交渉・調停・和解を実施できるSmart Judgmentというサービスを提供するデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社など、ODRをサービスとして提供する企業が存在しています。この他に、第一東京弁護士会ではオンラインチャットシステムを利用した簡易和解手続きを一部の紛争類型で導入しています。

また、日本におけるODRの健全かつ公正な発展を目指して、2020年9月末に一般財団法人日本ODR協会が設立されました。このような団体についても、アクション・プランにおいて法務省が連携する機関として取り上げられるなど、その活動が、ODRの推進を後押しするものと期待されます※6。

アクション・プランの策定により、国としてODRの推進に向けた取組みの方向性が示されたといえます。ODRの推進は、企業活動においても注目すべき動向であり、自社の提供するサービスにおける検討を行う場面に出会うことも多くなるかと思います。そのため、今後も継続的にODRに関する動向を注視しておく必要があります。

※2

「紛争の多様化に対応した我が国のビジネス環境整備として、オンラインでの紛争解決(ODR)など、IT・AIを活用した裁判外紛争解決手続などの民事紛争解決の利用拡充・機能強化に関する検討を行い、基本方針について2019年度中に結論を得る。」と記載されています。

※4

企業がODRを導入する意義については、「鼎談『ODRの現在と未来~企業がODRを導入する意義とは~』」もご参照下さい。

※5

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に基づいて法務大臣の認証を受けて民間紛争解決手続を実施することができる民間ADR事業者のこと(同法2条4号)。

※6

なお、本ニュースレターの執筆者の一人である森大樹は、本稿執筆時点において第一東京弁護士会仲裁センター運営委員会委員長であるとともに、日本ODR協会の理事を務めている。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

(2025年10月)

髙取芳宏

(2025年10月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

梶原啓

(2025年10月)

東崎賢治

(2025年10月)

犬飼貴之

商事法務 (2025年10月)

長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)

(2025年9月)

神田遵

井上聡、松永隼多(共著)

(2025年10月)

殿村桂司、滝沢由佳(共著)

(2025年10月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

(2025年10月)

関口朋宏(共著)

弘文堂 (2025年9月)

佐藤巴南(共著)

(2025年10月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

(2025年10月)

関口朋宏(共著)

(2025年9月)

関口朋宏(共著)

(2025年8月)

殿村桂司、小松諒(監修)、森大樹、カオ小池ミンティ(共著)