酒井敦史 Atsushi Sakai

パートナー

東京

NO&T Finance Law Update 金融かわら版

保険規制上の頻出論点の一つに、保険業該当性という問題があります。事業会社が予め一定の対価の支払いを受け、事故があった時に一定の給付を行うようなサービスを提供する場合、これが保険業に該当しないか、という問題です。保険業を行う場合は原則として免許が必要になるため、これを有しない事業会社のサービスが保険業に該当すると、無免許営業になってしまいます。

身近な例としてすぐに思い浮かぶのは、家電量販店などの延長保証でしょうか。家電量販店などが販売した商品について、予め一定の対価の支払いを受け、当該商品が故障した時に修理を行うサービスは、広く認知されていると思います。メーカー保証の期間終了後の故障をカバーすることから、延長保証などと呼ばれます。これは保険業に該当しないと一般的に解されています。

上記の解釈は当局のガイドラインでも明確化されています。具体的には、「物の製造販売に付随して、その顧客に当該商品の故障時に修理等のサービスを行う場合は、保険業に該当しない」と記載されています(少額短期保険業者向けの監督指針※1(以下「監督指針」)V(1)(注2)なお書き)。簡単にいえば、物の製造販売業者が提供する修理サービスであれば、保険業に該当しないということです。その理由は、「物の製造業者や販売業者が製品購入者に対して負っている民事法上の責任を顧客サービスの一環として、契約により拡張しているもの」にすぎないため、などと説明されています(「広く共有することが有効な相談事例(保険業法関係)」※2Q1)。

では、物の製造販売業者ではない者が修理サービスを提供する場合はどうなるでしょうか。また、物の修理とは異なる内容の給付を行うサービスも考えられますが、そのようなサービスについてはどう解すべきでしょうか。

当局のガイドラインでは、上記の解釈(「物の製造販売に付随して、その顧客に当該商品の故障時に修理等のサービスを行う場合は、保険業に該当しない」)が当てはまらない場合、次の基準に従って保険業該当性を判断することとされています。すなわち、「予め事故発生に関わらず金銭を徴収して事故発生時に役務的なサービスを提供する形態については、当該サービスを提供する約定の内容、当該サービスの提供主体・方法、従来から当該サービスが保険取引と異なるものとして認知されているか否か、保険業法の規制の趣旨等を総合的に勘案して保険業に該当するかどうかを判断する」こととされています(監督指針V(1)(注2)本文)。

この判断基準の詳細を論じることは紙幅の制約上難しいため、議論の過程は割愛し、些か乱暴ながら結論の傾向だけ述べてしまうと、この判断基準に従って保険業該当性を否定できるケースは相当限られる、というのが筆者の実務感覚です。金融庁のノーアクションレター制度でも、相当数の判断事例が公表されています※3が、この判断基準に従って保険業該当性を否定した事例は限られます。

では、保険業該当性が否定できないケースにおいて、どのような代替策が考えられるでしょうか。一つ考えられるのは、サービスを「保険化」することです。

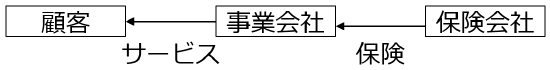

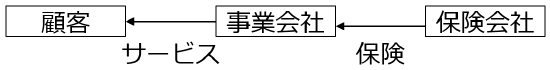

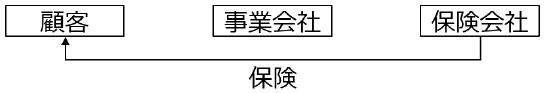

保険業該当性が問題になるようなサービスを提供する事業会社は、当該サービスに関する約定を履行するための費用(修理サービスであれば修理費用)を補償する保険(約定履行費用保険などと呼ばれます)に加入することが多くあります(下図)。この場合、事業会社は、サービスに関する約定により顧客から引き受けたリスクを、保険により保険会社に移転する形になります。保険会社が裏で保険を引き受けることから、裏受けなどと呼ばれます。しかし、保険業該当性の問題は、裏受けにより解消するわけではありません。表のサービスが保険業に該当する場合、事業会社は無免許営業になってしまいますし、裏受けを行う保険会社も無免許営業に加担した形になってしまいます。

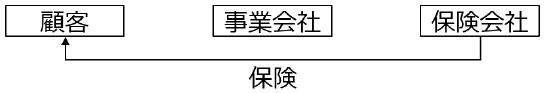

そこで、事業会社が顧客から一旦リスクを引き受けた上で保険会社に移転するのではなく、保険会社が顧客から直接リスクを引き受けることが考えられます(下図)。顧客から見れば、事業会社のサービスに加入するのではなく、保険会社の保険に加入する形になります。この場合、顧客が個別に保険契約を締結することも考えられますが、事業会社が保険契約者となり、顧客を被保険者とする保険契約を締結することも考えられます。これがサービスの「保険化」です(ここでそう呼んでいるだけであり、一般的な呼称ではありません)。保険業該当性が問題になるようなサービスが、保険会社の提供する保険に置き換わるため、無免許営業のおそれはなくなります。

保険会社の提供できる保険商品の内容には一定の制約(当局から受けた商品認可上の制約など)があるため、「保険化」が常に可能であるとは限りません。保険会社から見れば、顧客の保障ニーズに対し、事業会社を通じて裏受けの形で対応する場合は保険業該当性、直接引受けの形で対応する場合は保険商品の組成・提供の可否がそれぞれ問題になります。双方を比較検討した結果いずれかの形を選択するというのが、多くのケースで見られる実務対応です。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

(2025年10月)

淺野航平(共著)

斉藤元樹、大島岳(共著)

武蔵野大学出版会 (2025年9月)

井上聡(講演録)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

(2025年5月)

大下慶太郎

(2024年5月)

大下慶太郎

(2023年8月)

月岡崇

酒井敦史

(2025年8月)

月岡崇、大野一行(共著)

工藤靖

(2025年6月)

吉良宣哉

(2025年5月)

大下慶太郎