佐々木修 Shu Sasaki

パートナー

東京

NO&T Finance Law Update 金融かわら版

ニュースレター

銀行の外国子会社の業務範囲規制の緩和(2022年10月)

2021年11月22日に施行された「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第46号)(以下「改正法」)による銀行法(昭和56年法律第59号)の改正では、銀行の業務範囲規制や銀行及び銀行持株会社の外国子会社の業務範囲規制等の見直しが図られました。

銀行又は銀行持株会社が他社の買収を行う場合には銀行法上の子会社業務範囲規制に抵触しないかが問題となるところ、買収実行前に対象会社及びそのグループ会社の業務の内容を全て確認することは困難な場合があり得ますが、改正法により外国の会社を買収する場合においては業務範囲規制の適用について一定の猶予がなされることになりました。外国子会社の業務範囲規制の改正の具体的な内容については、当事務所のニュースレター※1において取り上げておりますが、以下では、その概要を確認した上で、具体的事案での取扱いを説明します※2。

まず、銀行の外国の子会社も銀行法上の業務範囲規制の対象となります。そして、銀行法においては、ある会社が50%超の議決権を保有している会社は「子会社」に該当するところ、当該会社の子会社も「子会社」に該当することとなっています※3。そのため、銀行がある会社の議決権の50%超を取得し、当該会社を子会社とする場合に、当該会社が直接又は間接に50%超の議決権を保有する会社がある場合にはそれらの会社も銀行の子会社に該当し、原則として銀行法上の業務範囲規制の対象となります。

この点、銀行が、外国銀行など外国の会社であって、銀行が子会社とすることができる子会社対象会社など※4を子会社とする場合において、当該会社が直接又は間接に50%超の議決権を保有する外国子会社については、銀行法第16条の2第1項に規定する業務範囲規制に抵触する場合であっても、一律に、買収後10年間は業務範囲規制の適用が猶予されています※5。かかる制度の趣旨は、「国際競争力の強化を目指す銀行・銀行グループによる機動的な買収を実現し、現地において一体として付加価値を創造してきた外国会社・外国会社グループを不合理なかたちで分離・解体することを強いられないようにする観点から、子会社対象外国会社等を子会社とすることにより子会社対象会社以外の会社を子会社とした場合、業務範囲規制にかかわらず、当該会社を10年間子会社とすることができるようにするものである。」との説明がなされています※6。そして、買収後については、

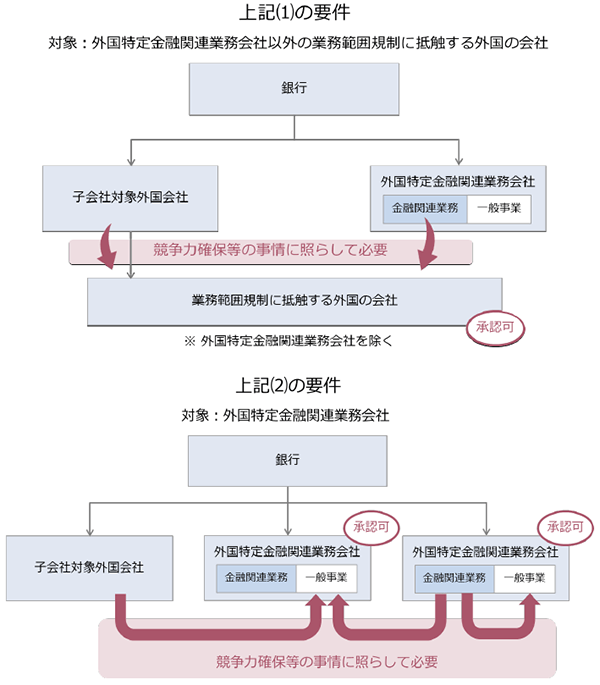

また、一般事業を兼営する、外国において金融に関連する事業を営む会社を念頭に置いた例外として、外国特定金融関連業務会社※9を子会社とする場合についても、一律に、買収後10年間は業務範囲規制の適用が猶予されています※10。そして、外国特定金融関連業務会社の買収後については、上記①及び②と同様の取扱いがなされています※11。なお、銀行が、外国特定金融関連業務会社だけを子会社とする場合、内閣総理大臣の事前の認可が必要となります※12。

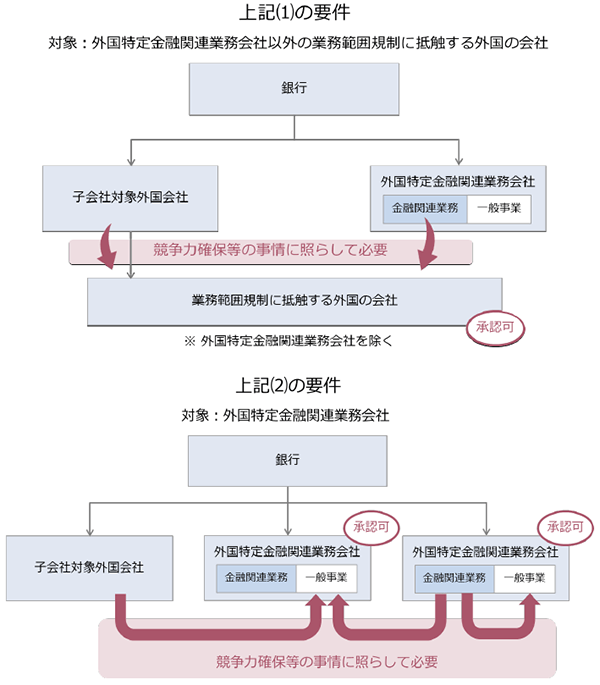

さらに、銀行は、内閣総理大臣の事前の認可を受けることで、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社によって、業務範囲規制に抵触する外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除きます。)を子会社とすることができるとされています※13。

上記①のとおり、業務範囲規制に抵触する外国の会社を期間の制限なく保有することについての承認を受けるためには、競争力要件を満たす必要があります。その具体的な内容は、以下のとおりです※14。

これを図示すると、以下のとおりです。

具体的な事案に当てはめてみたいと思います。

外国銀行は、銀行法第16条の2第1項第7号に掲げる会社に該当することから、銀行はこれを子会社とすることができます。また、当該外国銀行は子会社対象外国会社に該当することから、当該外国銀行が子会社とする一般事業を営む外国の会社については、銀行が買収した日から10年を経過する日までの間は、銀行法第16条の2第1項の業務範囲規制は適用されません※16。この場合、銀行は、当該外国銀行を子会社とすることについて、事前に内閣総理大臣の認可を受ける必要があります※17。また、銀行は、買収後10年を経過する日までに、当該一般事業を営む外国の会社について、恒久化承認又は期間延長を受ける必要があります※18。

外国銀行は、銀行法第16条の2第1項第7号に掲げる会社に該当することから、銀行はこれを子会社とすることができます。また、外国のホールディングカンパニーは子会社対象会社である外国銀行を子会社としていることから子会社対象外国会社に該当するため、当該外国のホールディングカンパニーが子会社とする一般事業を営む外国の会社については、銀行が買収した日から10年を経過する日までの間は、銀行法第16条の2第1項の業務範囲規制は適用されません※19。この場合、銀行は、当該外国銀行を子会社とすることについて、事前に内閣総理大臣の認可を受ける必要があります※20。また、銀行は、買収後10年を経過する日までに、当該一般事業を営む外国の会社及び当該外国のホールディングカンパニーについて、恒久化承認又は期間延長を受ける必要があります※21。

外国特定金融関連業務会社Aは、銀行法第16条の2第1項各号に掲げる会社には該当しないものの、銀行が買収した日から10年を経過する日までの間は、銀行法第16条の2第1項の業務範囲規制は適用されません※22。また、当該外国特定金融関連業務会社Aは子会社対象外国会社に該当することから、外国特定金融関連業務会社Bについては、銀行が買収した日から10年を経過する日までの間は、銀行法第16条の2第1項の業務範囲規制は適用されません※23。この場合、銀行は、当該外国特定金融関連業務会社Aを子会社とすることについて、事前に内閣総理大臣の認可を受ける必要があります※24。また、銀行は、買収後10年を経過する日までに、当該外国金融関連業務会社A及び当該外国特定金融関連業務会社Bについて、恒久化承認又は期間延長を受ける必要があります※25。

一般事業を営む外国の会社は、銀行法第16条の2第1項各号に掲げる会社には該当しない場合でも、銀行が既に子会社としている外国銀行は子会社対象外国会社に該当することから、銀行は、事前に内閣総理大臣の認可を受けたときは、当該一般事業を営む外国の会社を子会社とすることができます※26。

以上のように、銀行が外国の会社を買収する場合の業務範囲規制については一定の猶予が認められることになりました。もっとも、銀行法上の銀行の子会社業務範囲規制は複雑であり、実際には個別の事案における具体的な事情を踏まえた検討が必要となる点に留意が必要です。

※1

NO&T Finance Law Update No.84「銀行の外国子会社の業務範囲規制の緩和」(2022年10月)

※2

銀行持株会社が外国の会社を子会社とする場合も同様の規律となっていますので(銀行法第52条の23参照)、以下では、銀行が外国の会社を子会社とする場合を念頭に説明します。

※3

銀行法第2条第8項

※4

具体的には、子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社を指します。子会社対象外国会社とは、①銀行法第16条の2第1項第7号から第10号までに掲げる会社(すなわち、銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業を営む外国の会社)、②同項第11号・第15号に掲げる会社(すなわち、従属業務会社、金融関連業務会社又は銀行業高度化等会社)のうち外国の会社であるもの、③持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限ります。なお、外国の会社に限定されていません。)又は④外国の会社であって持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除きます。いわゆる、外国のホールディングカンパニー)をいいます。外国特定金融関連業務会社については、後述します。

※5

銀行法第16条の2第6項第1号

※6

主要行等向けの総合的な監督指針V-3-3-5(5)

※7

銀行法第16条の2第8項、第9項

※8

銀行法第16条の2第10項

※9

金融関連業務のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社と定義され、現時点では、銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)第17条の4の4において、貸金業、クレジットカード業、割賦販売業、前払式支払手段発行業・販売業、リース業が規定されています(なお、前払式支払手段発行業・販売業については、2024年5月18日に施行された銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第57号)により追加されました。)。なお、「主として」という要件については、総収入の50%以上をこれらの業務から生じる収入が占めているか否かで判断されます(主要行等向けの総合的な監督指針V-3-3-5(4)参照)。

※10

銀行法第16条の2第6項第2号

※11

銀行法第16条の2第8項~第10項

※12

銀行法第16条の2第7項・第4項

※13

銀行法第16条の2第11項

※14

銀行法第16条の2第9項各号

※15

銀行法第16条の2第1項各号に掲げる会社や外国特定金融関連業務会社に該当しないことを前提とします。以下同様です。

※16

銀行法第16条の2第6項第1号

※17

銀行法第16条の2第4項。当該一般事業を営む外国の会社について、銀行は、事前の認可を求められませんが、事前の届出が必要となります(銀行法第53条第1項第8号・銀行法施行規則第35条第1項第10号)。

※18

銀行法第16条の2第8項又は第10項

※19

銀行法第16条の2第6項第1号

※20

銀行法第16条の2第4項。当該一般事業を営む外国の会社及び当該外国のホールディングカンパニーについて、銀行は、事前の認可を求められませんが、事前の届出が必要となります(銀行法第53条第1項第8号・銀行法施行規則第35条第1項第10号)。

※21

銀行法第16条の2第8項又は第10項

※22

銀行法第16条の2第6項第2号

※23

銀行法第16条の2第6項第1号

※24

銀行法第16条の2第7項・第4項。外国特定金融関連業務会社Bについて、銀行は、事前の認可を求められませんが、事前の届出が必要となります(銀行法第53条第1項第8号・銀行法施行規則第35条第1項第10号)。

※25

銀行法第16条の2第8項又は第10項

※26

銀行法第16条の2第11項

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

(2025年10月)

淺野航平(共著)

斉藤元樹、大島岳(共著)

武蔵野大学出版会 (2025年9月)

井上聡(講演録)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

(2025年8月)

月岡崇、大野一行(共著)

工藤靖

(2025年6月)

吉良宣哉

(2025年5月)

大下慶太郎