清水美彩惠 Misae Shimizu

パートナー

東京

NO&T Labor and Employment Law Update 労働法ニュースレター

2024年5月31日、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」(令和6年法律第42号)が公布されました。これにより、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下、「育児・介護休業法」といいます。)及び「次世代育成支援対策推進法」のそれぞれ一部が改正され(以下、今般の改正を総じて、又は個別に「本改正」といい、また、本改正後育児・介護休業法を「改正育児・介護休業法」といいます。)、2025年4月1日、同年5月31日、同年10月1日より、段階的に施行されることが予定されています。厚生労働省は、2024年11月1日付けで本改正に関連するQ&A(「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」)を公表し、随時アップデートしています(本ニュースレター執筆時点では同年11月19日更新のものが最新)。

本改正は、①子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、②育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、及び③介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等を主な目的としており、改正内容は、子の看護休暇の見直し、所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大、育児休業取得状況の公表義務の適用拡大、介護休暇を取得できる労働者の要件緩和、介護離職防止のための雇用環境の整備、介護離職防止のための個別の周知・意向確認等、柔軟な働き方を実現するための措置等、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮等多岐にわたります。本改正により、企業(事業主)に新たな義務が課されたり、既存の義務の範囲・内容等が見直されることになりますので、各企業においては、本改正の内容をよく理解したうえ、施行日までに、就業規則の改訂や社内制度の拡充など、本改正に即した対応を行うことが求められます。

本ニュースレターでは、本改正のうち、各企業が特に理解しておくことが重要になる育児・介護休業法の改正内容について、制度の概要を説明しつつ、実務上のポイントを解説します。

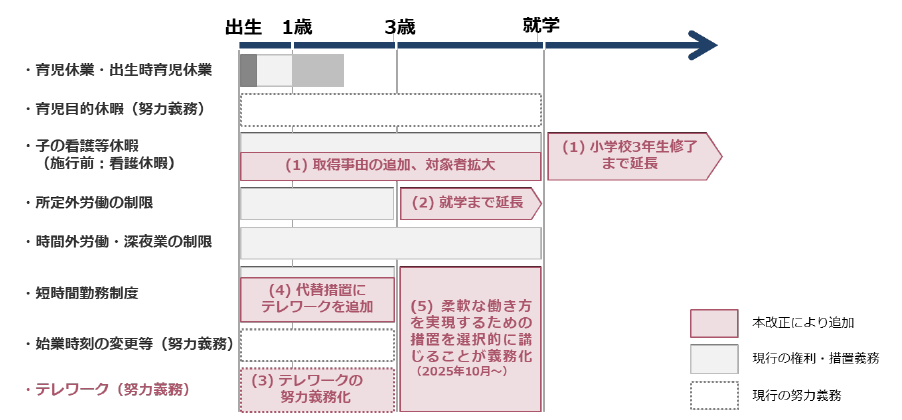

育児・介護休業法では、仕事と育児の両立を推進するため、育児休業をはじめ、子の年齢等に応じて様々な育児両立支援制度が設けられていますが、本改正により、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するため、育児両立支援制度の内容の拡充が求められることになります。本改正により拡充される内容は下図(赤字部分)のとおりです。

(厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」6頁を参考に作成)

以下、それぞれの改正項目について、個別に解説していきます。

現行法では、小学校就学前の子を養育する労働者は、一定の取得事由が発生した場合には、年5日間(小学校就学前の子が2人以上の場合は10日間)を上限として、子の看護休暇を取得することができ、労働者から取得の申出があった場合には、原則として事業主はこれを拒否してはならないとされています(育児・介護休業法16条の2、16条の3)。本改正により、下表のとおり子の看護休暇の対象者が拡大され、取得事由が追加されることになります。また、取得事由の追加を踏まえて、休暇の名称も、「看護休暇」から「看護等休暇」に変更されます(改正育児・介護休業法16条の2)。

| 改正内容 | 現行法 | 本改正施行後 |

|---|---|---|

| 対象者の拡大 |

小学校就学前の子を養育する者 【例外】労使協定により除外できる者

|

小学校3年生修了までの子を養育する者 【例外】労使協定により除外できる者

(②を撤廃) |

| 取得事由の追加 |

|

|

なお、①週の所定労働日数が2日以下の者及び②継続雇用期間6か月未満の者を対象外とする労使協定を締結している場合には、本改正の施行日以降、②を対象外とする部分の定めは効力を失いますが、①を対象外とする定めは引き続き有効であるため、労使協定を新たに締結し直す必要は必ずしもありません。

現行法は、①所定外労働、②時間外労働及び③深夜業務が、育児と仕事の両立の負担になる場合もあることから、対象となる子を養育する労働者の請求があった場合には、これらを制限しなければならないとしています(育児・介護休業法6章~8章)。現行法では、②時間外労働及び③深夜業務の制限は、小学校就学前の子を養育する労働者であれば請求が可能でしたが、①所定外労働の制限は、3歳未満の子を養育する労働者に限って認められていました。本改正により、①所定外労働の制限についても、下表のとおり対象者が拡大され、小学校就学前の子を養育する労働者であれば請求が可能となります(改正育児・介護休業法16条の8第1項)。

| 制度 | 養育対象の子の範囲 | 制限内容 |

|---|---|---|

| 所定外労働の制限 |

(施行前)3歳未満の子 (施行後)小学校就学前の子 |

所定労働時間(雇用契約上の労働時間)の延長の制限 |

| 時間外労働の制限 | 小学校就学前の子 | 1月について24時間、1年について150時間を超える法定時間外労働の制限 |

| 深夜業の制限 | 小学校就学前の子 | 深夜労働(午後10時から午前5時まで)の制限 |

本改正により、3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講じることが事業主の努力義務とされました(改正育児・介護休業法24条2項)。

現行法では、3歳未満の子を養育する労働者は、申出により、短時間勤務制度を使用することができるとされていますが、短時間勤務制度を講じることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合には、労使協定の締結により、適用除外とすることができ、法定の代替措置を講じることが義務付けられています(育児・介護休業法23条1項、2項)※1。本改正により、下表のとおり、代替措置の選択肢の1つとして、テレワークが新たに追加されることになりました(改正育児・介護休業法23条2項1号)。

| 改正内容 | 現行法 | 本改正施行後 |

|---|---|---|

| 短時間勤務制度の代替措置の選択肢の追加 |

|

|

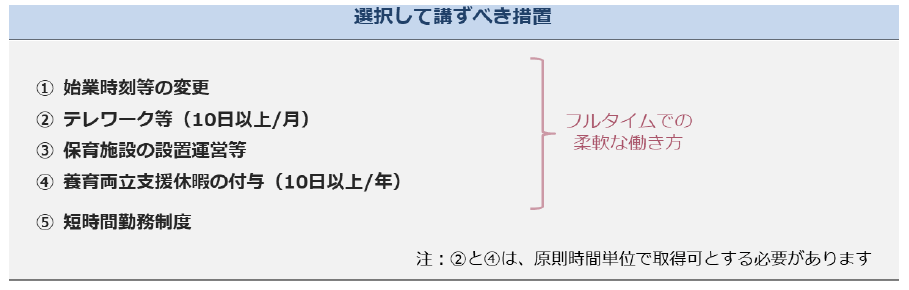

現行法では、希望により、短時間勤務制度又は始業時刻の変更等の代替措置((4)参照)を利用することができる者は3歳未満の子を養育する労働者に限られていましたが、本改正により、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関しても、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置として、以下の5つの措置の中から2つ以上の措置を選択して講じることが義務付けられました(改正育児・介護休業法23条の3第1項)。これにより、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主が選択した2つ以上の措置の中から1つを選択して利用できるようになります。

(厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」4頁を参考に作成)

なお、事業主は、上記改正の施行日(2025年10月1日)までに上記5つの措置から2つ以上の措置を選択し、対象となる労働者が利用できるようにしなければなりませんが、措置の選択に当たっては、過半数組合等の意見聴取の機会を設ける必要があります。そのため、事業主は、施行日以前に過半数組合等の意見聴取を行っておく必要があります(厚生労働省「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」Q2-2参照)。

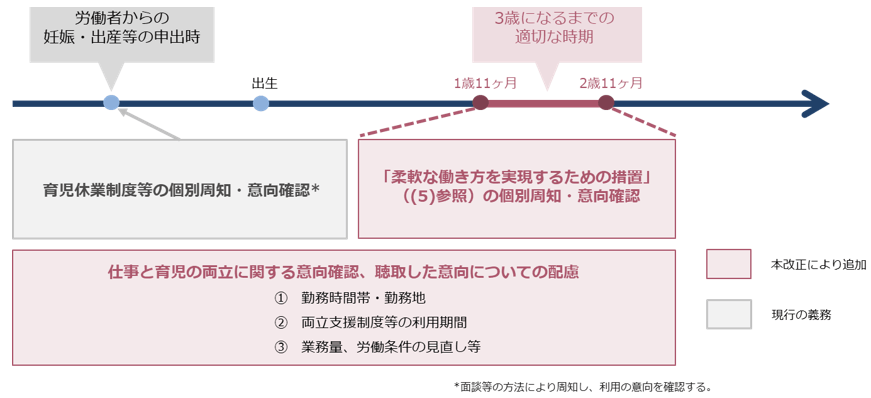

現行法では、事業主は、労働者からの妊娠・出産の申出時に、育児休業制度や申出先等について個別周知を行うとともに、それらの取得意向を確認しなければならないとされています(育児・介護休業法21条1項)。本改正により、事業主は、下図のとおり、利用できる両立支援制度の内容や申出先等についても、労働者に対し個別周知し、労働者の仕事と育児の両立に関する意向の聴取をすること、並びに聴取した意向に配慮することが求められるようになります(改正育児・介護休業法21条2項)。個別周知・意向確認の際に用いる書面の様式例は、厚生労働省が「育児・介護休業等に関する規則の規定例」のサイトで公開しています。

(厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」5頁を参考に作成)

なお、上記のとおり、改正法により、事業主は、労働者の仕事と育児の両立に関する意向に配慮することが求められることになるため、事業主は労働者の意向の内容を踏まえた検討を行うことは必要となりますが、その結果、何らかの措置を行うか否かは事業主が自社の状況に応じて決定するものとされておりますので、結果的に労働者の意向どおりの措置を講じることができなかったとしても配慮義務違反となるものではありません。ただし、検討の結果、労働者から聴取した意向に沿った対応が困難な場合には、困難な理由を当該労働者に説明するなどの丁寧な対応を行うことが重要であるとされています(以上につき、厚生労働省「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」Q2-35参照)。

現行法では、常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主に対し、各事業年度終了後3か月以内に、前年度における男性による育児休業等※3の取得割合を公表することが義務付けられています※4(育児・介護休業法22条の2)。男性の育児休業の取得状況の公表義務は、2023年4月1日施行の育児・介護休業法の改正により導入されましたが、本改正により、当該公表義務の対象となる事業主が、常時雇用する労働者が300人を超える事業主に拡大されることになりました(改正育児・介護休業法22条の2)。

現行法では、仕事と介護の両立を促進し、介護離職を防止するため、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の家族を介護する労働者に対して、下表の両立支援制度が設けられています。

| 両立支援制度 | 現行法の制度内容 |

|---|---|

| 介護休業(育児・介護休業法3章) | 対象家族について介護体制を構築するため、対象家族1人につき、通算93日、3回まで分割取得可能 |

| 介護休暇(育児・介護休業法5章) | 対象家族の介護・世話等のため、年間5日(対象家族が2人の場合は10日)まで取得可能 |

| 選択的措置(育児・介護休業法23条3項) | 利用開始から3年以上の期間内に2回以上、短時間勤務・フレックスタイム制度・時差出勤・費用助成のいずれかを利用できる措置を講じる |

| 所定外労働等の制限(育児・介護休業法6章~8章) | 所定外労働等の制限 |

本改正により、次のとおり、介護両立支援制度が拡充されます。

現行法では、介護休暇について、労使協定を締結することにより、①週の所定労働日数が2日以下、又は②継続雇用期間が6か月未満である労働者について、取得対象外とすることが可能でしたが(育児・介護休業法16条の6第2項、6条1項但し書き、2項)、本改正により、下表のとおり、②の適用除外が撤廃されましたので、本改正の施行後は、②の労働者を対象外とすることはできなくなります。

| 改正内容 | 現行法 | 本改正施行後 |

|---|---|---|

| 対象者の拡大 |

要介護状態の家族を介護する者 【例外】労使協定により除外できる者

|

要介護状態の家族を介護する者 【例外】労使協定により除外できる者

(②を撤廃) |

本改正により、要介護状態の家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講じることが事業主の努力義務とされました(改正育児・介護休業法24条4項)。

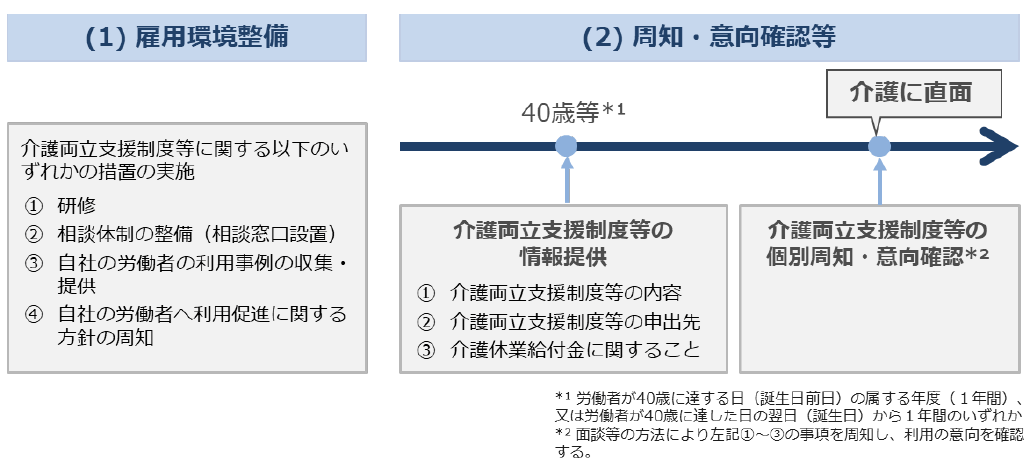

改正法では、介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は、以下のいずれかの措置を講じることが義務付けられました(改正育児・介護休業法22条2項、4項)。

現行法では、介護休業に関する制度については、育児休業に関する制度のような個別の周知・意向確認は義務付けられていませんでしたが、改正法により、介護に直面した旨の申出をした労働者に対しても、事業主は介護休業制度や介護両立支援制度等の内容、申出先等について個別の周知・意向確認を行うことが義務付けられることになりました(改正育児・介護休業法21条2項)。

また、改正法では、労働者への早期情報提供のための措置として、労働者が40歳に達する日等、適切な時期において介護両立支援制度等の内容、申出先等の情報提供を行うことが義務付けられました(改正育児・介護休業法21条3項)。

それぞれの制度の概要は下図のとおりです。

育児・介護休業法は、1991年の制定以降、共働き家庭の増加をはじめとした働き方の変化や、育児・介護の在り方に関する国民の意識の変化等に伴い、数回にわたり改正が行われ、両立支援制度等が拡充されてきました。特にコロナ禍以降、日本全体で少子化が加速度的に進行し、また、いわゆる団塊の世代が後期高齢者になる「2025年問題」により、介護の必要に迫られる国民が増えることが予測されるため、今後、さらなる両立支援制度等の拡充が求められる可能性もあります。また、育児や介護との両立支援制度を充実させることは、企業が優秀な人材を確保し、また、人材の流出を回避する上でも有効です。

本改正は、2025年4月から段階的に施行されることが予定されておりますので、各企業としては、施行日に向けて、社内制度の見直し、就業規則等の改訂、労働者に対する個別の周知や意向確認フローの検討等の準備を進めていくことが求められます。本改正の施行に向けた準備にあたって、本ニュースレターをお役立ていただければ幸いです。

※1

ただし、継続雇用期間が1年未満の者、及び1週間の所定労働日数が2日以下の者に対しては、労使協定の締結により、短時間勤務制度の対象外とすることができ、その場合、代替措置を講じることも不要です。

※2

育児期の柔軟な働き方を実現するための措置((5)参照)におけるテレワークとは異なり、短時間勤務制度の代替措置として認められるための日数等の条件はありません。

※3

育児休業、及び育児・介護休業法23条2項等に規定されている育児休業に関する制度に準ずる措置をいいます。

※4

育児目的休暇(年次有給休暇や看護休暇等、法定の休暇は含まれません。)を導入している事業主においては、育児休業等の単独の取得割合に代えて、育児休業等と育児目的休暇の合計の取得割合を公表することも認められています。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

(2025年7月)

殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)

(2025年6月)

神田遵

(2025年6月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

(2025年6月)

壱岐祐哉(講演録)

(2025年7月)

殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)

(2025年6月)

神田遵

(2025年6月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

(2025年5月)

福井信雄、山内建人(共著)