殿村桂司 Keiji Tonomura

パートナー

東京

NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター

ニュースレター

<AI Update> 韓国AI基本法の概要(2025年7月)

2025年2月28日、政府において、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」の法律案(以下「AI法案」といいます。)が閣議決定され、国会に提出されました※1。AI法案は、成立すれば日本において初めてのAI制度に関する法律となるものであり、近時のAIを取り巻く状況において非常に重要な位置づけを持つこととなるため国内外から注目を集めています。

AIの研究開発・活用の促進とそれに伴うリスクへの対応を達成するためのAI制度の在り方については、各国において異なるアプローチが検討されています。欧州においては、2024年5月にAI法(Artificial Intelligence Act)※2が成立し、いわゆるハードローアプローチが採られている一方、日本においては、2024年4月に総務省・経産省から「AI事業者ガイドライン」が公表されるなど、いわゆるソフトローアプローチが採られてきましたが、同ガイドライン公表後も、法整備の要否を含めたAI制度の在り方についての議論は継続されてきました。2024年8月からは、内閣府の下に設置された「AI制度研究会」※3において、多数の研究者、事業者等からのヒアリングを含む議論が行われ、2025年2月4日に、その結果をまとめた「中間とりまとめ」(以下「中間とりまとめ」といいます。)が公表されました※4。中間とりまとめにおいて、政府によるAIを対象とする指針の整備やAIに関する実態の調査・把握を、事業者の活動にもたらす影響等を考慮しつつ、法制度により実施すべきとの提言がなされていたところ、AI法案は、かかる提言を受けて策定された法律案であり、今国会での成立が目指されています。

政府は、AI法案を中心に「世界のモデルとなる制度」を構築し、日本が「最もAIを開発・活用しやすい国」となることを目指しています。本ニュースレターでは、AI法案の概要(下記2.)と実務上のポイント(下記3.)について紹介いたします。

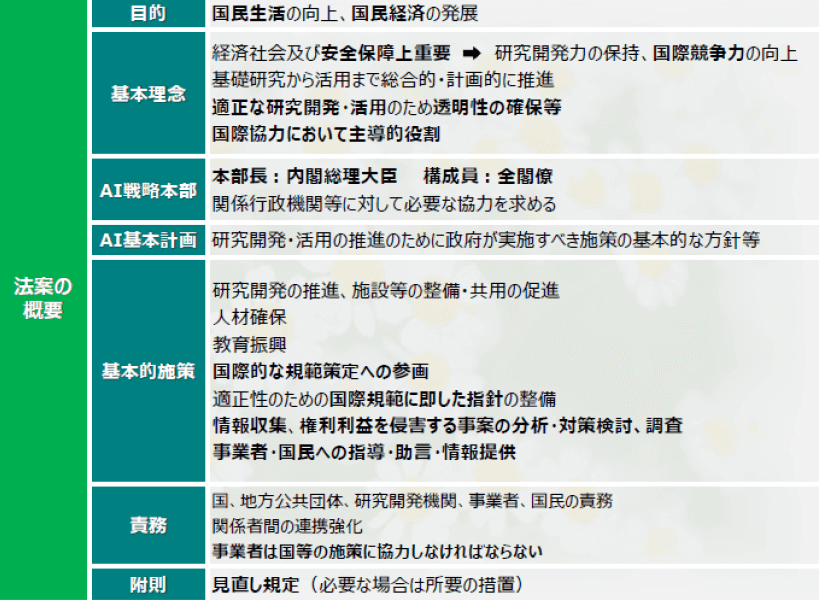

AI法案の概要は、国会に提出された概要資料において以下のようにまとめられています。

AI法案の概要

(内閣府資料※5より抜粋)

AI法案は、AIの研究開発・活用に関する基本理念や政府におけるAIに関する基本計画の策定、国による基本的施策の実施とそのための人工知能戦略本部(以下「AI戦略本部」といいます。)の設置等を定める内容を中心としており、その多くの条項が国や政府を対象とする基本法的な性質のものとなっています。民間事業者の義務を定める条項は、第7条における活用事業者の責務に限られており、その意味では、AIの提供者や利用者に対して様々な義務・遵守事項を課す欧州AI法とは異なるアプローチのものといえます。

AI法案は、4つの章から構成される全28条からなる法律です。以下、章ごとの概要について紹介します。

第1章「総則」には、目的(第1条)、定義(第2条)、基本理念(第3条)、国の責務(第4条)、地方公共団体の責務(第5条)、研究開発機関の責務等(第6条)、活用事業者の責務(第7条)、国民の責務(第8条)、連携の強化(第9条)、法制上の措置等(第10条)が定められています。

目的では、人工知能関連技術(以下「AI関連技術」といいます。)の研究開発・活用の推進に関する施策について、基本理念と基本計画等を定めるとともに、AI戦略本部を設置し、AI関連技術の研究開発・活用推進施策の総合的かつ計画的な推進を図り、国民生活の向上と国民経済の健全な発展に寄与することがAI法案の目的として挙げられています。

基本理念は、上記の概要に示された項目が挙げられているところ、透明性確保の背景として、AI関連技術の研究開発・活用が、「犯罪への利用、個人情報の漏えい、著作権の侵害その他国民生活の平穏及び国民の権利利益が害される事態を助長するおそれがある」と指摘されている点が注目されます。

国・地方公共団体や大学等の研究開発機関の責務として、総合的かつ計画的な施策の策定とその実施(国・地方公共団体)や、研究開発成果の普及、人材育成、国・地方公共団体の施策への協力等(研究開発機関)が規定されています。これらに加え、民間事業者であるAI関連技術を活用した製品・サービスの開発又は提供をしようとする者その他のAI関連技術を事業活動において活用しようとする者(以下「活用事業者」といいます。)と国民の責務も規定されています。

下記3.において、AI法案の対象であるAI関連技術の定義(第2条)と、民間事業者が名宛人となっている活用事業者の責務(第7条)について、より詳しく紹介します。

第2章「基本的施策」には、研究開発の推進等(第11条)、施設及び設備等の整備及び共用の促進(第12条)、適正性の確保(第13条)、人材の確保等(第14条)、教育の振興等(第15条)、調査研究等(第16条)、国際協力(第17条)が定められています。

AI法案の中心的な内容の1つである国によるAIに関する実態の調査・把握に関し、第16条において、国の調査研究等及びその結果に基づく指導・助言等の措置の権限が定められています。また、第13条において、適正性の確保の観点から、国際的な規範に即した指針の整備等が定められています。このほか、第12条の「施設及び設備等の整備及び共用の促進」では、データセンターやデータセット等を研究開発機関や活用事業者が広く利用できるよう、整備・共有促進のために必要な措置を講じるとしている点も注目されます。

民間事業者にも影響のある調査研究等(第16条)と、国際的な規範に即した指針の整備等(第13条)については、下記3.においてより詳しく紹介します。

第3章では、人工知能基本計画(以下「AI基本計画」といいます。)について規定されています。政府は、基本理念に則り基本的施策を踏まえてAI基本計画を定めること、AI基本計画には、AI関連技術の研究開発・活用の推進に関する施策についての基本的な方針及び政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策等が定められることとされています。

第4章では、AI戦略本部の設置、所掌事務、組織・構成について規定されています。AI戦略本部は、内閣に設置され、AI基本計画案の作成・実施等を所管するもので、内閣総理大臣を本部長、内閣官房長官及びAI戦略担当大臣を副本部長として、その他の国務大臣を構成員として組織されるものとされています。AIの研究開発・活用に関しては省庁横断的な問題が発生することも多いため、全ての国務大臣が構成員となっていることは、より総合的・実効的な施策を講じていくためには重要であると考えられます。

附則においては、施行期日(第1条)や検討(第2条)等が規定されています。AI法案の施行は、公布日からの施行が想定されており、AI基本計画とAI戦略本部に関しては公布日から3ヵ月以内の施行とされています。また、国際動向や社会経済情勢の変化を勘案しつつ、AI法案の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講じる旨が規定されています。

上述のとおりAI法案の多くの条項は国・政府を名宛人とするものであり、以下(2)で紹介する活用事業者の責務を除いて、民間事業者に対して直接の義務を創設するものではなく、また、かかる責務の違反に対する罰則の規定はありません。以上を前提に、以下では特に民間事業者において留意すべき実務上のポイントを紹介します。

まず、AI法案が対象とするAI関連技術の範囲を確認しておきたいと思います。AI関連技術は、第2条において以下のように定義されています。

(定義)

第二条 この法律において、「人工知能関連技術」とは、人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術をいう。

すなわち、AI関連技術には、①「人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術」と、②「入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術」の2つが含まれます。①又は②のいずれかに該当すればAI関連技術に該当することとなりますが、諸外国の例に比べるとやや広い規定となっているように思われます。

例えば、欧州AI法では、「AI」又は「AI技術」そのものの定義はありませんが、「AIシステム」について以下のとおり定義されています。

Article 3 Definitions

(和訳は欧州連合日本政府代表部「EU AI規則の概要」※6より抜粋)

AI法案におけるAI関連技術の定義と欧州AI法におけるAIシステムの定義を単純に横並びで比較することはできませんが、AI法案におけるAI関連技術の定義は相対的にシンプルな内容となっており、その結果、欧州AI法におけるAIシステムでカバーされるAI技術より広い範囲のAI技術を対象とする可能性があります。このような定義が採用された背景には、AI法案が国の基本法としての位置づけであることや、中間とりまとめにおいて指摘されていた規制の技術中立性の原則(「規制はその目的を達成するために、特定の種類の技術の使用を強制したり、優遇したりすべきではない」)も影響しているのではないかと思われます。

AI法案は、AI関連技術の研究開発・活用の推進に関する施策の計画及び実施を国や地方公共団体の責務としていますが、その適正な実施を図るためには、研究開発機関、活用事業者、国民の協力も不可欠であることから、これらの当事者に対する責務も定めています(第6条~第8条)。AIの安全性を向上させるためには、AIライフサイクル全体を通じた透明性と適正性の確保に対して官民が協調して取り組むことが重要であることは、中間とりまとめにおいても指摘されており、その考え方を反映した規定となっています。このうち、民間事業者が対象となるのは活用事業者の責務を定める第7条であり、その内容は以下のとおりです。

(活用事業者の責務)

第七条 人工知能関連技術を活用した製品又はサービスの開発又は提供をしようとする者その他の人工知能関連技術を事業活動において活用しようとする者(以下「活用事業者」という。)は、基本理念にのっとり、自ら積極的な人工知能関連技術の活用により事業活動の効率化及び高度化並びに新産業の創出に努めるとともに、第四条の規定に基づき国が実施する施策及び第五条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。

活用事業者には、AI関連技術を活用した製品・サービスの「開発者」「提供者」「利用者」が含まれます。活用事業者の責務の内容としては、①自ら積極的なAI関連技術の活用により事業活動の効率化及び高度化並びに新産業の創出に努めることと、②国・地方公共団体が実施する施策に協力することが含まれています。これらはいずれも責務規定(法律の目的や基本理念の実現のために各主体の果たすべき役割を宣言的に規定するもの)として規定されており、違反したとしても罰金等の罰則の対象となることはありません。もっとも、①については「努める」という形で努力義務として定められているのに留まるのに対し、②は「協力しなければならない」とより強い規定となっていることには留意が必要です。国等が実施する施策に協力しない場合は、以下(3)に紹介する国による指導・助言その他の必要な措置の対象となり得るため注意が必要です。

それでは、活用事業者が協力しなければならない国の施策はどのようなものでしょうか。AI法案の第2章に規定されている国の基本的施策には、中間とりまとめにおいて示された「イノベーションの促進とリスク対応の両立」と「国際強調」という基本的な考え方が反映されていますが、そのうち、リスク対応の観点、すなわちAI関連技術の研究開発・活用に関する透明性や適正性の確保の観点から民間事業者にとって重要なものは、国による調査研究等(第16条)と、国による指針の整備(第13条)です。

まず、国による調査研究等(第16条)の規定は以下のとおりです。

(調査研究等)

第十六条 国は、国内外の人工知能関連技術の研究開発及び活用の動向に関する情報の収集、不正な目的又は不適切な方法による人工知能関連技術の研究開発又は活用に伴って国民の権利利益の侵害が生じた事案の分析及びそれに基づく対策の検討その他の人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に資する調査及び研究を行い、その結果に基づいて、研究開発機関、活用事業者その他の者に対する指導、助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

すなわち、第16条は、①国内外のAI関連技術の研究開発・活用動向に関する情報収集、②不正な目的・不適切な方法による権利侵害事案の分析・対策の検討、③その他のAI関連技術の研究開発・活用の推進に資する調査研究の権限を規定した上で、その結果に基づいて、研究開発機関、活用事業者その他の者に対する指導、助言、情報の提供その他の必要な措置を講じる旨を規定しています。

したがって、活用事業者は、第16条前段の国による情報収集や調査研究等に対して協力する必要があります。この点に関連して、第25条第2項が、AI戦略本部は、所掌事務の遂行に特に必要があると認めるときは、第1項に定める関係行政機関等の代表者以外の者に対しても、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができると規定していることには留意が必要です。

第16条前段の国による情報収集や調査研究等の施策は、AI関連技術の研究開発・活用に関する透明性や適正性の確保の観点からなされるものであり、国による情報収集や調査研究等の結果を外部に提供することが望ましい場合は、第16条後段により、国による情報の提供がなされることが想定されています。すなわち、活用事業者等による自発的な情報開示が十分ではない場合に、国が積極的に情報収集等をして、その結果を共有することが企図されています。したがって、情報の提供は、活用事業者に対するものだけでなく、広く国民への情報提供も想定されています。事業者としては、国が発信するこれらの情報を踏まえて、AIリスクへの対応を行うことが期待されることになると考えられます。

さらに、第16条後段は、情報の提供だけでなく、活用事業者等に対する指導・助言についても規定しており、例えば、不正な目的又は不適切な方法でのAI関連技術の研究開発・活用がなされている場合や、第7条の活用事業者の責務(国等が実施する施策への協力)に反する場合には、活用事業者等に対して指導・助言がなされる可能性があります。さらに、事案によっては事業者名の公表を行うことも検討されているとの報道がなされています。なお、第16条後段の措置は、「講ずることができる」ではなく「講ずるものとする」という強い規定ぶりになっているため、法案成立後の運用次第では、これらの措置が積極的に実施される可能性もあります。

国の求めに応じて活用事業者が提供すべき情報の範囲、当該情報提供が営業秘密の保護やセキュリティ等の観点から望ましくない場合の取扱い、提供した情報の第三者への開示や公表に制限をかけられるか否か、国による指導・助言等の措置の判断基準や内容等については現時点では不明であり、国会での議論や施行後の動向を注視する必要があります。

次に、第13条は、国は、AI関連技術の研究開発・活用の適正な実施を図るため、国際的な規範の趣旨に即した指針の整備その他の必要な施策を講ずる旨規定しています。指針の内容は今後公表されることになりますが、中間とりまとめにおいては、ここでの「国際的な規範」として、広島AIプロセス等(より具体的には、広島AIプロセスで合意された「全てのAI関係者向けの広島プロセス国際指針」※7)が挙げられており、具体的な内容として、「例えば、不適切な出力を減らすための工夫をAI開発者等が講じること、AIの概要やリスク等に関する情報をAI開発者等が開示・共有すること、訓練用データセットの適切な透明性も支援されるべきであること等について検討することが重要である」旨規定されていたため、AI法案に基づく指針の内容をイメージする上では参考になります。

当該指針は、法的拘束力を有するものではなく、あくまで事業者による自主的な対応を促すものであるため、指針を遵守していないことが常に第16条の指導・助言等の対象になるものではないと考えられますが、指針を遵守していないことが、一つの要素として考慮される可能性はあるように思われます。

なお、AI法案に規定されている指針の整備とは直接は関係がありませんが、中間とりまとめにおいて、政府がAIを調達する際に参考となるAIに特化した政府調達ガイドライン等の整備の重要性が指摘されており、かかるガイドラインが整備された場合には、AIを利用する事業者が何らかのAIシステム・サービスを利用する際の参考になる旨規定されているため、かかるAIに特化した政府調達ガイドライン等の整備の動向についても注視する必要があります。

最後に、国外事業者へのAI法案の適用に関し、AI法案は、欧州AI法のような適用範囲に関する規定はなく、国外事業者への適用を明記しているわけではありませんが、中間とりまとめにおいて、「国外事業者についても、国内事業者と同じく制度の対象とすべき」と指摘されているため※8、AI法案における活用事業者は、国外事業者も含むことが想定されているように思われます。この点は、国会での議論等により明確化されることが期待されます。

AI法案は、現時点ではあくまで法律案であり、今後の国会での議論を経て変更される可能性があります。しかしながら、AI法案は、成立した場合には比較的早いタイミングで施行されることが予想されており、現時点でその概要や実務上のポイントを把握しておくことは、有益であると考えられます。AI法案は基本法的な性質のものであるため、国による調査研究等やそれに対する活用事業者等の協力が上手く機能するかは、今後の運用によるところも大きく、国会での議論や成立後の動向を引き続き注視する必要があります。

なお、AIに関する最近の動向としては、2025年2月18日に経済産業省から「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」が公表されています※9。同チェックリストは、AI技術の利活用に関する契約を締結するにあたり、AI利活用の実務になじみのない事業者も含め、実務上用いやすいチェックリストの形で、データの利用範囲や契約上のベネフィットについて十分な検討を行うために必要な基礎的な知識を提供したり、データの不適切な利用等を避けられるよう利用者において契約時にチェックするべきポイントを整理しているため、実務上参考になります。

※3

AI制度研究会には、本ニュースレターの執筆者である殿村弁護士が構成員として参加していますが、本ニュースレターの内容のうち意見等に関する部分は執筆者個人の見解を述べるものです。

※8

中間とりまとめp.6

※9

同チェックリストの策定には、本ニュースレターの執筆者である殿村弁護士が「AI利活用に伴う契約時の留意事項検討会」のメンバーとして参加しています。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

(2025年10月)

殿村桂司、滝沢由佳(共著)

(2025年10月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

(2025年10月)

関口朋宏(共著)

弘文堂 (2025年9月)

佐藤巴南(共著)

(2025年10月)

殿村桂司、滝沢由佳(共著)

弘文堂 (2025年9月)

佐藤巴南(共著)

(2025年8月)

殿村桂司

(2025年8月)

殿村桂司、松﨑由晃(共著)