殿村桂司 Keiji Tonomura

パートナー

東京

NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター

我々が普段ウェブサイトやアプリを利用する際、必ずと言ってよいほど広告が表示される。このようなデジタル広告の市場は近年急成長しており、日本でも、2021年には、デジタル広告費がこれまで主流であった新聞、雑誌、テレビ等の広告費を上回ったと言われている※2。デジタル広告は新聞等の広告に比べて低予算から導入できるため、中小企業を含め多くの事業者が利用するようになったという事情も背景にある。今や多くの企業がデジタル広告を出稿し、あるいは、パブリッシャーとして自らの広告表示枠を提供することで収益を得ている状況にある。

そのような中、デジタル広告の仕組みを構築している巨大なデジタルプラットフォームについて新たな規制が導入されることとなった。その根拠となるのは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(2021年2月1日施行)(以下「透明化法」という。)と、本年8月1日に施行された改正政令※3及び改正省令※4・告示(指針)※5である。

透明化法は、経済産業省が所管する比較的新しい法律である。巨大なデジタルプラットフォームの提供者に一定の義務を課すことで、当該デジタルプラットフォームを利用する事業者との取引関係をより透明化・公正化し、利用事業者を保護しようとする法律である※6。透明化法は、現在、総合物販オンラインモールとアプリストアを対象としているが、今般、デジタル広告分野が規制対象に追加されることになった。なお、諸外国ではデジタルプラットフォームに対する様々な規制が検討・導入されているところ、デジタル広告の分野でプラットフォームに対する規制が施行されるのは世界初であり、日本が先行している状況にある。

そして、本年10月3日、デジタル広告分野における具体的な規制対象者が指定されたことで、同分野における透明化法の規制が本格的に始動した。そこで本稿では、デジタル広告分野のプラットフォームに対する透明化法の規制の概要※7、具体的な規制対象者、広告主・パブリッシャーへの影響について概説する。

透明化法は、政令で定める事業の区分と事業の規模の要件を満たすデジタルプラットフォームの提供者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、これを規制対象者とする仕組みとなっている。今般の改正政令により、下記2つの類型のデジタル広告プラットフォームが新たに追加された(透明化法4条1項、改正政令1項の表3号及び4号)。さらに、当該要件をみたすデジタルプラットフォーム(以下、あわせて「デジタル広告プラットフォーム」という。)の提供者が指定され※8、透明化法の規制(後述(2)参照)を受ける対象者が具体的に明らかになった。

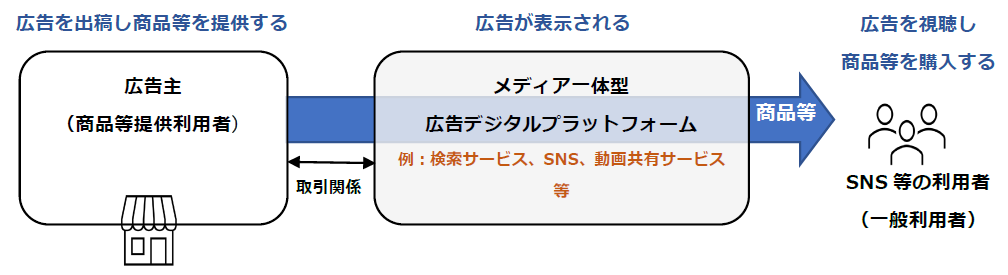

広告主(主として事業者)が提供する商品等に係る情報が広告として表示される、一般利用者(主として事業者以外の者)向けの検索サービス、SNS、動画共有サービス等※9のデジタルプラットフォームであって、広告を表示する役務の提供に係る国内売上額※10(年度)が1,000億円以上のもの

※商品等に係る情報(すなわち広告)を表示すべき商品等提供利用者(すなわち広告主)を「主として競りにより決定する」ものであることも要件とされている。これは、広告主が条件を定めて入札し広告表示枠を落札するオークション方式を主としていることを意味する。これに対し、デジタル広告にも新聞等と同じく予約型の広告が存在するが、「主として」という文言から、予約型の広告が一部含まれていても、上記要件を満たす可能性がある。

※なお、メディア一体型広告デジタルプラットフォームは複数のシステムやサービスで構成されている場合が多く、その具体的な外縁は、デジタルプラットフォームの一体性の観点から個別具体的に検討する必要があると思われる。

メディア一体型デジタルプラットフォームの規制対象者(本年10月3日時点)

| 指定された事業者 | (参考)規制対象となる事業の内容 |

|---|---|

| Google LLC | 広告主向け広告配信役務である「Google広告」、「Display&Video360」等を通じて「Google検索」又は「YouTube」に広告を表示する事業 |

| Meta Platforms,Inc. | 広告主向け広告配信役務である「Facebook広告」を通じて「Facebook(Messenger含む)」又は「Instagram」に広告を表示する事業 |

| ヤフー株式会社 | 広告主向け広告配信役務である「Yahoo!広告」を通じて「Yahoo!JAPAN(Yahoo!検索含む)」に広告を表示する事業 |

※その他の事業者についても今後国内売上額の増加により新たに規制対象者に指定される可能性がある。

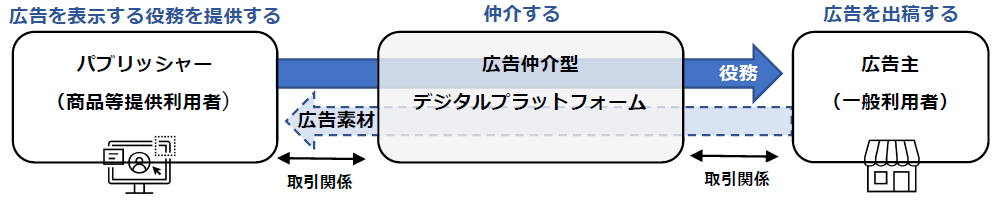

パブリッシャーすなわち広告表示枠を有する者(主として事業者)が、広告主(主として事業者)に対し、自らの広告表示枠に広告主の広告素材を広告として表示する役務を提供する事業について、パブリッシャーと広告主を仲介するデジタルプラットフォームであって、パブリッシャーによる上記役務の提供に係る国内売上額※11(年度)が500億円以上のもの

※広告を表示する役務を提供する商品等提供利用者(すなわちパブリッシャー)を「主として競りにより決定する」ものであることも要件とされている。その意味はメディア一体型広告デジタルプラットフォームと同様である。

※なお、広告仲介型デジタルプラットフォームも複数のシステムやサービスで構成されている場合が多く、その具体的な外縁は、デジタルプラットフォームの一体性の観点から個別具体的に検討する必要があると思われる。

広告仲介型デジタルプラットフォームの規制対象者(本年10月3日時点)

| 指定された事業者 | (参考)規制対象となる事業の内容 |

|---|---|

| Google LLC | 広告主向け広告配信役務である「Google広告」、「Display&Video360」等を通じて、「AdMob」、「Adsense」等により、媒体主の広告枠に広告を表示する事業 |

※その他の事業者についても今後国内売上額の増加により新たに規制対象者に指定される可能性がある。

デジタル広告分野においては各種課題が指摘され、デジタル広告プラットフォーム提供者に一定の義務を課すことで広告主とパブリッシャーを保護する必要があると考えられた※12。そこで、各種課題への対応として、透明化法により、デジタル広告プラットフォーム提供者に以下のような情報開示や体制整備が求められることとなった。

| 課題 | デジタル広告プラットフォーム提供者に求められる対応 |

|---|---|

| ①アドフラウド等デジタル広告の質に係る問題、価格・取引内容の不透明さ | 広告不正・ブランド毀損の状況に関する情報の開示、改善に向けた体制整備 |

| ②広告の指標に係る第三者計測ツールの受入れ | 第三者計測ツールの接続条件等の開示(接続できない場合にはその理由の開示)、第三者計測ツール等の接続について適切に対応する体制整備 |

| ③デジタル広告プラットフォーム提供者からのデータ提供の不十分性 | オーディエンスデータの取得の可否・取得可能な情報の内容等の開示、広告主からの要望を聴取するなどの体制整備 |

| ④利益相反・自社優遇の懸念 | デジタル広告プラットフォーム提供者が取得するデータの使用に関する条件の開示、利益相反・自社優遇を管理する体制整備 |

| ⑤システム・ルール変更、事業活動の制約、取引拒絶 | システム・ルールを変更する場合の内容・理由の事前開示、事業活動を制約する場合の内容・理由の開示、取引拒絶の判断基準の開示、苦情・相談対応等の体制整備 |

| ⑥パーソナルデータの取得・利用に係る懸念 | デジタル広告プラットフォーム提供者が消費者の閲覧データ等を使用する場合の内容・条件の開示 |

また、デジタル広告プラットフォーム提供者は、毎年度、経済産業大臣に対し、デジタルプラットフォームの運営状況について報告書を提出しなければならない。経済産業大臣は、報告書の内容等に基づき、指針を勘案して、デジタル広告プラットフォームの透明性及び公正性についての評価を行い、その結果を報告書の概要とともに公表する。デジタル広告プラットフォーム提供者は、評価の結果を踏まえ、透明性及び公正性を自主的に向上させる努力義務を負う。

デジタル広告分野に透明化法が適用されることで広告主・パブリッシャーに何らかの義務が生じるものではない。むしろ広告主・パブリッシャーにとっては、デジタル広告プラットフォーム提供者から情報が開示されるようになったり、コミュニケーションを図る体制が整備されたりする点でメリットがある。

なお、広告主の透明化法上の位置づけは、デジタル広告プラットフォームの類型によって異なる。すなわち、メディア一体型広告デジタルプラットフォームにおいては、広告主は「商品等提供利用者(デジタルプラットフォームを商品等を提供する目的で利用する者)」となり、広告仲介型デジタルプラットフォームにおいては「一般利用者(商品等提供利用者以外のプラットフォームの利用者)」となる(パブリッシャーが「商品等提供利用者」となる。)。これは、透明化法上の「商品等提供利用者」の定義に起因する。この点、透明化法は主に「商品等提供利用者」を保護することを想定した法律であるが、内閣官房デジタル市場競争会議が示した政策としては、両類型の広告主にほぼ同様の手当が求められている※13。その趣旨は、改正省令及び改正告示(指針)において、広告仲介型デジタルプラットフォームにおける「一般利用者」に対する情報開示義務や体制整備の指針が整備されたことにより、概ね実現されようとしている。

また、デジタル広告分野のプラットフォームを利用する事業者向けの相談窓口が経済産業省により設置されており(委託先:有限責任監査法人トーマツ)※14、広告主・パブリッシャーは本窓口に相談や情報提供を行うこともできる。

デジタル広告の取引には様々な事業者が関与している。具体的には、広告主、広告代理店、パブリッシャー、広告仲介事業者(広告主側の立場から広告出稿の最適化を行うデマンドサイドプラットフォーム(DSP)を提供する者、パブリッシャーの立場から広告枠販売の効率化や広告収益の最大化を図るサプライサイドプラットフォーム(SSP)を提供する者などが存在する。)のほか、広告の配信に関しデータの管理や提供を行う事業者や、広告配信に関しその成果の測定を行う事業者も存在する※15。デジタル広告分野において指摘されている課題は必ずしも全てデジタル広告プラットフォーム提供者のみで解決できるものではないが、透明化法がデジタル広告市場の健全な発展に寄与することが期待される。

※1

経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 デジタル取引環境整備室 法令専門官。透明化法の運用を担当(2021年4月1日~現在)。

※2

株式会社電通「2021年 日本の広告費」

(https://www.dentsu.co.jp/news/release/2022/0224-010496.html)参照。

※3

政令第17号 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令

※4

経済産業省令第1号

※5

特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために講ずべき措置についての指針

※6

同法の概要については、テクノロジー法ニュースレターNo.1「『特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案』の概要」参照。また、関連するものとして、テクノロジー法ニュースレターNo.8「デジタルプラットフォームにおける取引の適正化に向けた近時の動向(デジタルプラットフォーム取引適正化法の施行並びにデジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律の成立及び施行令・施行規則案の公表を受けて)」参照。

※7

経済産業省の担当者による解説として、村瀬光ほか「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の対象追加(デジタル広告分野)に関する解説(1)」NBL第1224号(2022年)84-89頁、村瀬光ほか「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の対象追加(デジタル広告分野)に関する解説(2)」NBL第1226号(2022年)101-107頁がある。

※8

経済産業省10月3日ニュースリリース

(https://www.meti.go.jp/press/2022/10/20221003006/20221003006.html)参照。

※9

広告が表示される全てのデジタルプラットフォームではなく、①情報の検索を目的とするデジタルプラットフォームと②文字、画像又は映像の投稿による他の一般利用者との交流を目的とするデジタルプラットフォームの2種類に限定されている。①の例として検索サービスやポータルサイト(検索窓の他にニュースやメール等のサービスへのリンク等がまとめられているサイト)、②の例としてSNSや動画共有サービスが該当すると考えられる。

※10

ここでの国内売上額は、広告主がデジタルプラットフォームにより提供される場において広告を表示するためにデジタルプラットフォーム提供者に対して支払った費用の総額、すなわち、デジタルプラットフォーム提供者にとっての広告収入を意味する。前掲注7NBL第1224号(2022年)88頁参照。

※11

ここでの国内売上額は、デジタルプラットフォーム提供者が広告表示枠を有する者に対して配分した利益の合計額を意味する。前掲注7NBL第1224号(2022年)89頁参照。

※12

内閣官房デジタル市場競争会議「デジタル広告市場の競争評価 最終報告」(2021年)

(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/digitalmarket/kyosokaigi/dai5/siryou3s.pdf)参照。

※13

前掲注12参照。

※14

前掲注8参照。

※15

デジタル広告取引に関与する事業者とサービス、デジタルプラットフォーム提供者の役割等については公正取引委員会「デジタル広告分野の取引実態に関する最終報告書」(2021年)

(https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/feb/digital/210217_hontai_rev.pdf)が参考となる。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

(2025年7月)

殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)

(2025年6月)

殿村桂司、小松諒、鳥巣正憲、滝沢由佳(共著)

(2025年6月)

関口朋宏(共著)

(2025年6月)

殿村桂司、今野由紀子、カオ小池ミンティ、松﨑由晃(共著)、近藤正篤(執筆協力)

(2025年5月)

東崎賢治、近藤正篤(共著)

(2025年5月)

関口朋宏(共著)

(2025年4月)

殿村桂司、小松諒(共著)

(2025年4月)

殿村桂司、小松諒、糸川貴視、大野一行(共著)

(2025年6月)

近藤正篤(共著)

(2025年5月)

東崎賢治、近藤正篤(共著)

(2025年5月)

今野庸介

(2025年4月)

殿村桂司、小松諒(共著)

(2025年4月)

殿村桂司、小松諒(共著)

(2025年3月)

殿村桂司、小松諒、加藤志郎(共著)

(2024年10月)

殿村桂司、カオ小池ミンティ(共著)

(2024年8月)

殿村桂司、カオ小池ミンティ、灘本宥也、山本安珠(共著)

(2025年6月)

松尾博憲

宮城栄司、井柳春菜(共著)

(2025年6月)

水越恭平

(2025年6月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

(2025年6月)

松尾博憲

宮城栄司、井柳春菜(共著)

(2025年6月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

井上皓子