殿村桂司 Keiji Tonomura

パートナー

東京

NO&T IP Law Update 知的財産法ニュースレター

NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター

2023年3月10日、「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」(以下「本改正案」といいます。)が閣議決定され、通常国会に提出されました。

今回の法改正の背景には、知的財産分野におけるデジタル化や国際化の更なる進展などの環境変化を踏まえ、スタートアップ・中小企業等による知的財産を活用した新規事業展開を後押しするなど、時代の要請に対応した知的財産制度の見直しが必要であるとの考えがあります。本改正案は、(1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化、(2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備、(3)国際的な事業展開に関する制度整備の3つを柱とするものです。

本稿では、上記のうち(1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化(具体的には、①登録可能な商標の拡充、②意匠登録手続の要件緩和、③デジタル空間における模倣行為の防止、④営業秘密・限定提供データの保護の強化)について解説を行います※1。

現行の商標法4条1項11号(以下「本規定」といいます。)では、商標登録出願に係る商標が他人の先行登録商標と同一又は類似であり、かつ、当該出願に係る指定商品又は指定役務と先行登録商標に係る指定商品又は指定役務とが同一又は類似する場合には、当該出願は商標登録を受けることができない旨が定められています。

日本以外の多くの国・地域(米国、欧州、台湾、シンガポール等)では、先行登録商標と同一又は類似の商標出願に関し、「コンセント制度」と呼ばれる制度が導入されています。コンセント制度とは、他人の先行登録商標と同一又は類似の商標が出願された場合(本規定に該当する場合)であっても、当該先行登録商標の権利者による同意があれば両商標の併存登録を認める制度のことをいいます。日本においては同様の手続がないことから、海外ユーザーによる日本での商標登録の障壁となっているとの指摘が以前からありました。

実務上は、「アサインバック※2」と呼ばれる運用を行う等して対応を行っていますが、かかる運用ではユーザーにとって利用しにくい場面があったことや、中小企業を含むユーザーが海外の顧客に対して現行制度の説明を行うことに困難も生じていたことなども踏まえ、本改正案では、日本におけるコンセント制度の導入が決定されました。

もっとも、反対意見として、コンセント制度導入を求めているのは商標制度を利用している権利者や商標権を取得しようとしている者であって、需要者の意見が反映されておらず、商標法1条の目的に反するとの意見もありました。これを受け、需要者の混乱を防ぐという観点から、本改正案では先行登録商標の権利者による同意があることだけでなく、出所混同のおそれがないことも登録の要件とされています。具体的には、登録時に出所混同のおそれを審査するとともに、登録後には混同防止表示の請求、不正使用取消審判の請求を可能にすることで、需要者の利益の保護を図ることができると整理されました。

併せて、上記により登録された商標について、不正の目的なく利用する場合には不正競争と扱わないこととされました。

現行の商標法は、商標登録を受けることができない商標の一つの類型として、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」と規定しています(商標法4条1項8号)。また、近年の知財訴訟においては、氏名を含む商標に対して非常に厳しい態度が取られており、例えば自分の氏名を商標化する場合であっても、同姓同名の他人がいる場合には、その全員から承諾を得る必要がありました。

現行制度については、創業者やデザイナー等の氏名をブランド名に用いることの多いファッション業界を中心に、批判が多くありました。さらに、諸外国では、他人の氏名を含む商標の登録について、他人の氏名の知名度を要件とする制度が設けられているところ、国際的な制度調和の観点からも、要件を緩和すべきではないかとの意見がありました。

こうした指摘を受け、本改正案では、他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和が決定されました。本改正案では、商標登録できない「他人の氏名」について、「商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。」との要件を新たに追加しました。また、このような知名度が認められない他人の氏名を含む商標についても、「政令で定める要件に該当しないもの」については登録不可能とされました。本改正案では、政令で定める要件の具体的内容までは明示されていませんが、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会の報告書「商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の見直しについて」※3では、出願人側の事情を考慮する文言を入れるべきとされています。具体的には、出願人が、出願商標中に含まれる氏名を使用するに当たって、濫用的と認められる場合(出願人に正当な理由が認められない等)には、商標登録を受けることができないとするというものです。この案は、濫用的な出願に関して出願人の商標登録を受ける利益を制限することで、他人の氏名に係る人格的利益との調整を図ることを目的としています。

意匠登録には、要件として新規性が要求され、新規性が失われている場合には原則として登録が認められません(意匠法3条1項各号及び2項、17条1号)。しかし、意匠登録出願前の1年以内に、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した場合などは、新規性喪失の例外が認められます(同4条1項及び2項)。この例外規定の適用を受けるためには、現在の意匠法では、出願と同時に、新規性の例外に当たる旨を記載した書面を提出し、あるいは願書に記載した上、出願から30日以内に、例外規定の適用を受けることができる点を証明する書面を特許庁長官に提出する必要があります(同4条3項)。

しかし近年では、複数のECサイトを利用した製品の販売やSNSを活用した製品PRなど、意匠の公開態様の多様化・複雑化がみられます。さらに、製品化に先だって意匠を公開することで投資を募る手法など、開発過程における公開の機会も増えています。これらの事情から、出願から30日以内にすべての公開意匠を網羅した例外適用証明書を作成することは負担が大きく、意匠登録出願を行う上で障害となっているとの声が上がっていました。加えて、例外適用証明書に記載した公開意匠が網羅されていなかったことが原因となり、新規性喪失の例外適用が受けられないというケースも散見されています。

改正案では、最先の公開意匠(最も最初に公開された意匠)についての証明書に基づき、次の要件を満たす意匠については、新規性の喪失の例外適用を受けることができることになります。すなわち、①意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公知になった意匠であり、②法定の期間内に提出した証明書により証明し対象の公開時以降に公開された意匠であること、③その意匠が法定期間内に提出した証明書により証明した意匠と同一又は類似する意匠であることという要件を満たす場合には、新規性喪失の例外規定の適用を受けることが可能となります。これにより、創作者が登録出願前にデザインを複数公開した場合であっても、一定の場合には、最先の公開意匠についての証明書のみによって意匠登録を受ける途が開かれます。

本改正案では、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為について「不正競争」に該当すると定める不正競争防止法(以下「不競法」といいます。)2条1項3号に、「電気通信回線を通じて提供する行為」が追加されました。これにより、今まで、同号の適用対象となるか疑義があった、他人の商品の形態を模倣した3Dモデルをはじめとしたデジタル商品をネットワーク上で提供する行為も同号の適用対象となり、差止請求や損害賠償請求が可能となることが明確化されました。

| 現行法 | 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為 |

|---|---|

| 本改正案 | 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為 |

経済産業省産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会(以下「不正競争防止小委員会」といいます。)の「デジタル化に伴うビジネスの多様化を踏まえた不正競争防止法の在り方」についての最終報告※4(以下「最終報告」といいます。)によれば、近年、メタバース等の仮想空間の活用に伴う事業のデジタル化が加速し、これに伴ってフィジカル/デジタルを交錯する知的財産の利用※5についても同様に加速することが考えられ、そのような状況下でデザイン保護の一翼を担う他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為に関して定めた不競法2条1項3号について検討が行われました。

具体的には、不競法2条1項3号について、①フィジカル/デジタルを交錯する模倣事例(現実の物品を模倣した3Dモデルをネットワーク上で提供する等)に対応できることを明確にするために、同号の対象に「電気通信回線を通じて提供する行為」を追加すること、②同号の「商品」に無体物を含むことを明確にすること、及び③これらに関連して、形態模倣商品提供行為に係る不正競争防止法の保護期間(不競法19条1項5号イ)の伸長の是非について検討されましたが、②(同号の「商品」に無体物を含むこと)及び③(保護期間の終期の起算点)については逐条解説等に記載することにより現行法の解釈を明確化した上で、今後の裁判例等を注視していくとともに、将来の課題として検討することとし、①のみを法改正により対応するという結論に至りました※6。

不競法2条1項3号に「電気通信回線を通じて提供する行為」が追加される本改正案は、特に現実世界での有名ブランド品をはじめとする物品が、メタバース等の仮想空間において3Dモデルといった形で模倣され当該模倣品がネットワーク上で取引された場合における、当該物品の販売業者又はデザイナーが有する物品のデザインに関する権利の保護との関係で重要な法改正案と考えられます。

現実空間での物品のデザインの仮想空間における保護については、意匠法との関係では、現実の物品とその形を模した3Dモデルとでは、機能等が異なることが多く、仮にこのような3Dモデルが仮想空間内で利用されたとしても類似の意匠の実施には当たらない可能性が高く、意匠法による保護には限界があるという問題がありました。また、著作権法との関係でも、実用品のデザインとして利用することを目的とする応用美術については著作物性が認められにくい傾向があり、著作権法による保護にも一定の限界がありました。

そのような中でネットワーク上の形態模倣商品提供行為も不競法の適用対象であることが明確化されたことは、現実空間の物品のデザインに関する権利者保護をより確実にするという点で意義があるものといえます。

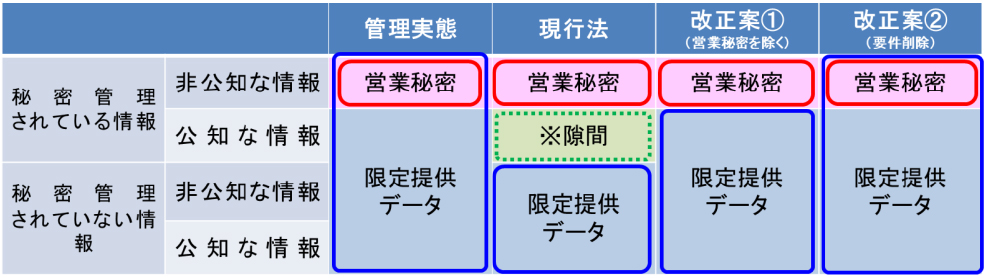

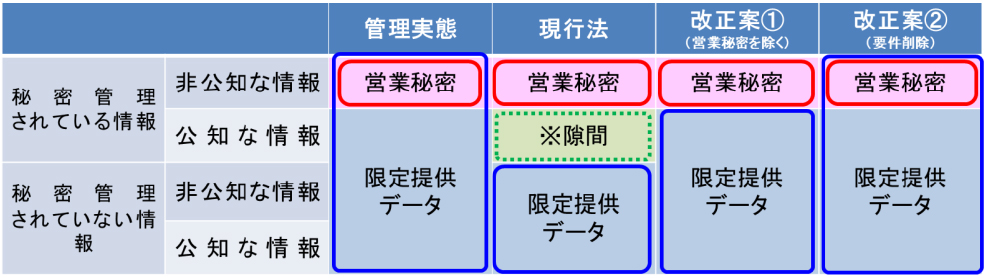

限定提供データとは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当程度蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報と定義されます(不競法2条7項)。限定提供データに関する規律は平成30年の不競法改正によって導入されましたが、「営業秘密」(同2条6項)として保護される情報との区別のため、「(秘密として管理されているものを除く。)」との文言が設けられました。

しかし、この文言により、「秘密として管理され」かつ「公然と知られている」情報は、営業秘密としても、また限定提供データとしても保護されない保護の間隙が生じている点※7が問題として指摘されていました。

【現行法における保護の間隙※8】

そこで本改正案では、端的に「(営業秘密を除く。)」との文言に改めることで保護の隙間を埋め(上記図内の改正案①)、限定提供データとして保護される範囲を拡充しています。

現行法上、営業秘密に係る不正競争行為に関して不競法5条1項(損害の額の推定等)の適用を受けることができるのは、営業秘密の中でも「技術上の秘密」が侵害された場合で、かつ侵害者が「物の譲渡」をしている場合に限られています。そのため、例えば企業の有する消費動向データなどは仮に営業秘密の要件を満たしていても「技術上の秘密」ではないため同項の適用を受けることはできず、また侵害者が営業秘密を利用して役務を提供している場合にも「物の譲渡」には該当しないため同項の適用を受けることができません。現行法の適用範囲では、昨今の情勢である企業競争力の源泉としてデータの価値向上やビジネスモデルの多様化に十分に対応できていないとの指摘がされていました。

そこで、本改正案では、対象となる情報を営業秘密全般に拡充するとともに、侵害行為の態様として、データや役務を提供している場合を含めることで、営業秘密の保護を強化しています。

令和元年特許法改正により、侵害者が得た利益のうち、権利者の生産・販売能力等を超えるとして賠償が否定されてきた部分について、これをライセンスしたとみなして損害賠償請求を可能とする規定が設けられました(特許法102条1項)。その趣旨は、特許権侵害の場合、特許権者が被るのは特許製品の販売数量の減少による逸失利益のみならず、ライセンスを行う機会の喪失による逸失利益も含まれることから、これによる損失を補填するというものでした。

不競法上の営業秘密及び限定提供データ(以下「営業秘密等」といいます。)の性質に鑑みても、営業秘密等の保有者自らがこれを使用するとともに、第三者にライセンスすることで利益を得ることも可能であることから、今般、不競法上も特許法102条1項と同様の手当を行うことが提案され、本改正案では、被侵害者の生産能力を超える部分の損害についても賠償請求することが可能とされています。

現行の不競法5条3項は、特定の不正競争行為によって営業上の利益を侵害された者が、故意又は過失によって侵害行為を行った者に対し、使用料相当額を請求することを認める規定です。不競法5条3項と同様の規定は特許法にも存在しますが(特許法102条3項)、さらに特許法では、令和元年改正によって、実施料相当額の増額要因を考慮することができる規定が新設されました(同4項)。特許権侵害の場合、侵害者は被侵害者の許諾なく特許発明を実施しており、被侵害者にとっては、実施を許諾するかどうかの判断機会を奪われたこととなります。また、通常のライセンス契約であれば、ライセンシーはライセンス料の支払条件等の制約を受けるはずですが、侵害者は何らの制約なく侵害行為を行っています。これらを踏まえ、損害としての実施料相当額を算定するに当たっては、特許権侵害があったことを前提として交渉をした場合に決まるであろう額を考慮できるようになっています。

不競法においても、被侵害者が許諾の判断機会を奪われることや、侵害者が何らの制約なく侵害行為を行う点は同様であるため、本改正案では、5条4項を新設し、使用料相当額の算定にあたり、不正競争があったことを前提として交渉をした場合に決まるであろう額を考慮できるとしています。

現行の不競法5条の2は平成27年改正により導入された規定であり、一定の場合には技術上の秘密について使用等したことが推定され、不正競争行為が推定されます。同条は、不正取得類型(不競法2条1項4号)及び取得時悪意重過失の転得類型(同5号及び8号)にのみ適用されるため、営業秘密の侵害事案に多く見られる、取引相手方の不正利用事案や競合相手方への転職事案には適用できない可能性が指摘されていました。

そこで本改正案では、5条の2の適用対象を、営業秘密取得者から営業秘密を開示された従業員やライセンシー等が図利加害目的を持って当該営業秘密を使用等する行為である正当取得類型(不競法2条1項7号)や、不正開示行為等の介在について善意無重過失で営業秘密を取得した第三者が、その後に悪意重過失に転じた場合に、当該第三者が営業秘密を使用等する行為である取得時善意無重過失転得類型(不競法2条1項6号及び9号)について拡充し、一定の要件を満たす場合には、各号に掲げる不正競争として使用等をしたものと推定するものとされました。

裁定手続とは、一定の要件を満たす場合に、経済産業大臣又は特許庁長官の裁定を受け、特許発明、登録実用新案又は登録意匠について、権利者の同意を得ることなく、第三者の実施権を設定できる制度です。裁定を請求する者は特許庁長官等に裁定請求書を提出する必要がある一方、特許権者等は答弁書を提出することができ(特許法84条等)、裁定は文書によって行われます(同86条等)。裁定手続においては、特許発明等の実施事実・計画の立証及び反証のため、営業秘密を含む企業情報や技術情報が記載された書類の提出が行われることがあります。

しかしながら、現行法上、何人も特許、実用新案又は意匠に関する書類を閲覧等できる規定が存在しており、裁定手続に関する書類に営業秘密等が記載されていても、閲覧等を制限することができません。そのため、営業秘密の漏洩を懸念し、裁定請求人や特許権者等が立証及び反証のために必要な書類の提出を差し控える結果、適切な裁定手続を困難にするおそれがありました。

そこで本改正案では、裁定関係書類に営業秘密が記載されている場合、申出によって閲覧制限が可能とされています(特許法186条、実用新案法55条、意匠法63条等)。

現代において、市場に流通するコンテンツやサービスの多くはデジタル化され、またこれに伴い個人の創作活動や事業者によるビジネスの展開も多様化しており、既存の知的財産法制度だけではこのような時代の変化に対応しきれていないといえるケースも増えてきているように思われます。

これに対して、各省庁においても、このような時代の変化に対応すべく検討がなされており※9、本改正案に限らず今後も法改正やガイドラインによる法解釈の指針の公表等が続くものと考えられるため、今後も政府や各省庁の動向に注視することが重要です。当事務所でも、引き続き情報発信を行っていきたいと思います。

※1

本改正案の概要については、https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230310002/20230310002-1.pdf 参照。

※2

商標登録出願人の名義を、一時的に引用商標権者の名義に変更することで、引用商標権者と新たに出願する出願人の名義を一致させて本規定に基づく拒絶理由を解消し、商標登録を得た上で、引用商標権者から元の商標登録出願人に再度名義変更を行う等の手法のこと。

※3

産業構造審議会知的財産分科会 商標制度小委員会報告書「商標を活用したブランド戦略展開に向けた商標制度の見直しについて」

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/20230310_shohyo/02.pdf

※4

産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会最終報告「デジタル化に伴うビジネスの多様化を踏まえた不正競争防止法の在り方」https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/20230310_1.pdf

※5

なお、仮想空間における知的財産の利用における法的課題に関しては、「メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議」において検討されており、同官民連携会議(第2回)の「論点整理素案」において取りまとめられています。https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kanmin_renkei/kaisai/dai2/gijisidai.html

※6

最終報告では併せて「なお、制度措置にあたっては、どのような行為が「模倣」の対象となるかについて、逐条解説等において明確化していくことをあわせて検討することが適切である。」と記載されています(最終報告9頁。)。

※7

例えば、企業Xが秘密として管理しているデータについて、秘密保持契約を結んだ上で他社へのライセンスを始めたものの、ライセンス先企業が秘密保持契約に反してこのデータ公開したために、データが公知になってしまった場合などが想定されます。

※8

引用元:最終報告12頁記載の図。

※9

前掲注5の、メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民連携会議のほか、文化庁の文化審議会著作権分科会法制度小委員会が著作権に関して「簡素で一元的な権利処理方策と対価還元」やDX時代に対応した法制度の見直しに関する諸課題を検討しています。https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoseido/index.html

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

(2025年10月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

(2025年10月)

東崎賢治

東崎賢治、羽鳥貴広、福原裕次郎(共著)

(2025年9月)

鹿はせる、温可迪(共著)

(2025年10月)

東崎賢治

(2025年9月)

東崎賢治

(2025年7月)

殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)

(2025年6月)

殿村桂司、今野由紀子、カオ小池ミンティ、松﨑由晃(共著)

(2025年10月)

殿村桂司、滝沢由佳(共著)

(2025年10月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

(2025年10月)

関口朋宏(共著)

弘文堂 (2025年9月)

佐藤巴南(共著)

(2025年10月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

(2025年10月)

関口朋宏(共著)

(2025年9月)

関口朋宏(共著)

(2025年8月)

殿村桂司、小松諒(監修)、森大樹、カオ小池ミンティ(共著)

(2025年10月)

関口朋宏(共著)

(2025年9月)

関口朋宏(共著)

(2025年8月)

殿村桂司

(2025年8月)

関口朋宏(共著)

弘文堂 (2025年9月)

佐藤巴南(共著)

(2025年8月)

殿村桂司、小松諒(監修)、森大樹、カオ小池ミンティ(共著)

(2025年8月)

殿村桂司、松﨑由晃(共著)

有斐閣 (2025年8月)

小川聖史(共著)

(2025年10月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

(2025年7月)

加藤志郎、鈴木雄大(共著)

(2025年5月)

東崎賢治(共著)

(2025年5月)

今野庸介

(2025年7月)

加藤志郎、鈴木雄大(共著)

(2025年5月)

東崎賢治(共著)

(2025年5月)

今野庸介

(2025年4月)

加藤志郎、嶋岡千尋(共著)