清水美彩惠 Misae Shimizu

パートナー

東京

NO&T Labor and Employment Law Update 労働法ニュースレター

本ニュースレターに関連する英語版はこちらをご覧ください。

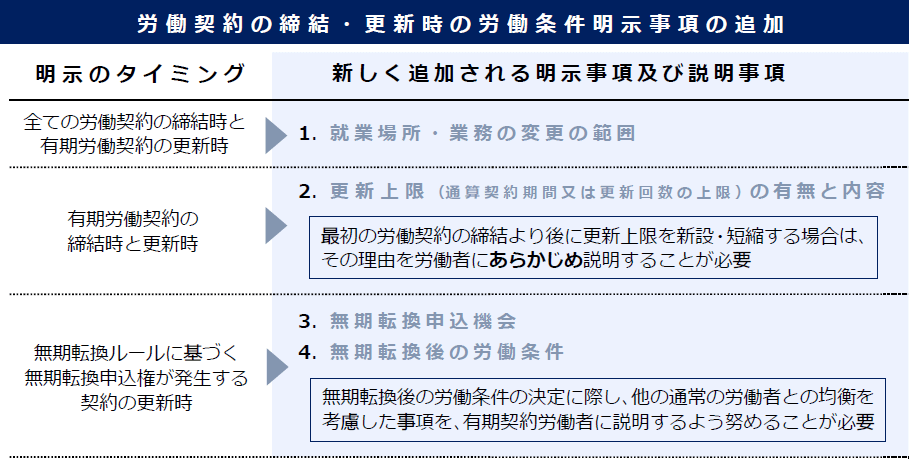

2023年3月30日に、労働基準法施行規則5条及び労働基準法14条2項に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が改正され、労働契約の締結や更新のタイミングで企業が労働者に対して明示する必要のある事項に、①就業場所・業務の変更の範囲(全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時)、②更新上限の有無と内容(有期労働契約の締結時と更新時)、③無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件(無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時)が追加されました(以下、「本改正」といいます。)。本改正は、2024年4月1日に施行されることとなっています。

本改正の背景には、(1)勤務地や勤務時間等に制約のある人材も含めた多様な労働力を確保する必要性の高まりや労働者の価値観の多様化に対応するため、勤務地や勤務時間、職種・職務等を限定する多様な社員制度を導入する企業が増加したことを踏まえ、勤務地や勤務時間、職種・職務等の限定を含めた労働条件について、契約締結時に労働者に明確な説明を行い、トラブルを未然に防ぐ必要性があること、また、(2)同一の使用者(企業)との間での有期労働契約が通算5年を超える場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するいわゆる「無期転換ルール」(労働契約法18条1項前段)が導入されてから10年が経過したことを受け、無期転換ルールのさらなる周知や円滑な適用のための法制度の整備が必要であるとの考えがあります。

本ニュースレターでは、労働契約締結・更新時の企業の労働条件明示義務について概説した上で、本改正の概要について解説を行います。

労働者を採用するに当たり、雇用契約書を作成することは必ずしも必須ではなく、実際にも、雇用契約書を締結しない例も多く見られます。しかし、使用者(企業)は、労働基準法上、労働契約の締結に際し、下記の労働条件については、書面の交付により、明示しなければならないとされています(労働基準法15条1項、同施行規則5条1項、3項、4項)。実務上は、各企業は、採用予定者に労働条件通知書を交付するという形で労働条件の明示を行っています。

さらに、使用者(企業)が短時間労働者※1や有期雇用労働者を雇い入れたときは、上記①から⑥の労働条件に加えて、下記①から④の労働条件(「特定事項」として定められています。)についても、書面の交付により明示しなければならないとされています(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律6条1項、同施行規則2条1項)。

2でご説明したとおり、従前より「就業場所及び従事すべき業務」は使用者(企業)の労働条件明示事項の1つでしたが、明示するのは、「雇入れ直後の就業場所及び従事すべき業務」で足りるとされていました(厚生労働省平成11年1月29日基発45号)。

本改正では、勤務地や勤務時間、職種・職務等を限定する多様な社員制度を導入する企業が増加したことを踏まえ、社員に対し、「雇入れ直後の就業場所及び従事すべき業務」に加えて、それらの「変更の範囲」(将来の配置転換などによって変わり得る就業場所や業務の範囲)についても書面により明示することが求められることになりました(2023年3月30日改正労働基準法施行規則(以下、「改正施行規則」といいます。)5条1項1号の3)。

例えば、ある社員を東京都内に勤務地を限定して採用し、採用直後に千代田区の支店を就業場所とする場合には、労働条件通知書の勤務場所の記載欄に、「就業の場所:(雇入れ直後)千代田支店 (変更の範囲)東京都23区内」などと記載することが考えられます。また、職種を営業職に限定して採用した社員については、労働条件通知書の業務の記載欄に、「従事すべき業務の内容:(雇入れ直後)法人顧客を対象とした営業 (変更の範囲)営業」などと記載することが考えられます。他方、勤務地や職種等について限定のない社員については、「変更の範囲」の欄には、「会社の定める事業所」や「会社の定める業務」と記載することが想定されます。

就業場所・業務の変更の範囲の明示は、新規に労働契約を締結する場合は勿論、有期労働契約を更新する場合にも、更新のタイミングごとに明示することが求められます。

同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が通算5年を超える場合には、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換することができるとされています(労働契約法18条1項前段)。このいわゆる無期転換ルールは、2012年の労働契約法改正により導入されましたが、改正後10年が経過したものの、無期転換ルールが必ずしも労働者全体に認知されておらず、無期転換申込権が十分に活用されていないという問題が指摘されていました。

このような状況を背景として、本改正では、労働者に無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、対象労働者に対し、①無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)及び②無期転換後の労働条件を明示することが求められることになりました(改正施行規則5条5項)。

上記の①としては、例えば、労働条件通知書に、「あなたが本契約期間中に、会社に対して期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、本契約期間の末日の翌日から無期労働契約での雇用に転換します」といった記載を入れることが考えられます。上記②の無期転換後の労働条件の通知はいろいろな方法がありますが、変更内容を別紙に添付することや、各労働条件について項目ごとに変更の有無や内容を記載しておく方法などが考えられます。

これらの無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件の明示は、初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する際には、更新の度にそれらを明示することが求められることになります。

さらに、本改正では、前記(1)における無期転換後の労働条件を明示するに当たり、使用者(企業)は、無期転換後の労働条件の決定に際し、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者や無期雇用フルタイム労働者など)とのバランスを考慮した事項について、対象の有期契約労働者に対して説明するように努めなければならないとされました(2023年3月30日改正「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」(以下、「改正雇止め基準」といいます。)5条)。

これは、無期転換労働者と他の通常の労働者との間で、賃金やその他の待遇に差異がある場合には、それらの待遇を決定するに当たって考慮した事項(例えば、業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲などの相違)について、使用者(企業)が無期転換前の有期契約労働者に対して説明をすることにより、対象労働者の理解・納得を得て、労使間の紛争を未然に防止することを目的とするものです。なお、改正雇止め基準は、労働基準法14条3項に基づく行政指導の根拠となるものですが、当該基準によって使用者(企業)に法律上の義務が課されるものではありません。もっとも、今後の法改正により将来的に法的義務に引き上げられる可能性もありますので、現段階から均衡を考慮した事項の説明の実施に努めることが望ましいでしょう。

有期労働契約は原則としてその期間の満了によって終了しますが①有期労働契約が過去に反復更新され、その雇止めが無期労働契約の労働者を解雇することと社会通念上同視できると認められる場合や、②労働者が、有期労働契約の契約期間満了時にその契約が更新されるものと期待することについて、合理的な理由があると認められる場合には、使用者(企業)による更新拒絶が制約されることがあります(労働契約法19条)。また、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合には、前記4のとおり、無期転換ルールが適用されます(労働契約法18条1項前段)。このため、使用者(企業)は、有期労働契約を締結する際に、あらかじめ更新上限を設定したり、有期労働契約の反復更新後、一定の更新時期に、それ以降は更新しない旨の不更新条項を定めることが実務上行われています。

このような有期労働契約の更新上限の設定は、それ自体は違法となるものではありませんが、更新上限の有無が不明確な場合には、労働者が契約更新や無期転換の期待を抱く可能性があり、また、最初の有期労働契約の締結より後に更新上限を新たに設定する場合には、その時点で更新の期待を有する労働者に不利益をもたらすなど、労使の認識の相違からトラブルが生じやすいなどといった問題点が指摘されていました。

このような状況を受け、本改正では、有期労働契約の締結及び契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間又は更新回数の上限)の有無と内容を明示することが義務付けられました(改正施行規則5条1項1号の2)。

また、①最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合又は②最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合には、更新の上限を新たに設ける又は短縮する理由を、更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで説明することも必要とされました(改正雇止め基準1条)。なお、4でご説明したとおり、改正雇止め基準によって使用者(企業)に法律上の義務が課されるものではありませんが、今後の法改正により将来的に法的義務に引き上げられる可能性もありますので、現段階から更新上限の新設・短縮の理由の説明の実施に努めることが望ましいでしょう。

以上の本改正の概要を整理すると以下のとおりです。本改正後のモデル労働条件通知書も厚生労働省のウェブサイトに公開されておりますので、参考にしてください。

(出所)厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」(2023年3月)を参考に作成

労働契約締結・更新時の労働者に対する労働条件明示は使用者(企業)の義務であり、労働条件に関する労使間の認識の相違を回避し、労働者とのトラブルを防止する観点からも重要です。改正施行規則や改正雇止め基準の具体的な運用については、今後、厚生労働省のウェブサイトにおいてQ&Aやパンフレット等により説明がなされると思われますが、各企業におかれては、2024年4月1日の施行に向けて、本ニュースレターの解説を参考にしていただき、労働条件明示事項の追加等に向けた準備を行っていただければと思います。

※1

1週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者をいいます(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律2条1項)。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)

箕輪俊介

(2025年10月)

清水美彩惠

安西統裕、一色健太(共著)

塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)

箕輪俊介

(2025年10月)

清水美彩惠

安西統裕、一色健太(共著)

安西統裕、一色健太(共著)

(2025年9月)

神田遵

(2025年7月)

森大樹、緒方絵里子、倉地咲希、伊藤菜月(共著)

清水美彩惠、菅紀世美(共著)

(2025年10月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

梶原啓

(2025年10月)

東崎賢治

東崎賢治、羽鳥貴広、福原裕次郎(共著)