伊藤伸明 Nobuaki Ito

パートナー

東京

NO&T Competition Law Update 独占禁止法・競争法ニュースレター

ニュースレター

下請法改正の最新動向 ― 企業取引研究会報告書のポイント(2025年1月)

中小受託取引適正化法(改正下請法)の成立及び規則案等の公表(2025年8月)

政府は、2025年3月11日、下請法の改正法案(以下「本改正案」といいます。)を閣議決定しました※1。本改正案は、新たに従業員数に基づく適用基準を加えること、荷主と物流事業者との間の取引を新たに適用対象に加えること、協議を適切に行わずに代金を一方的に決定する行為を禁止することなど、2024年12月に発表された企業取引研究会報告書(以下「本報告書」といいます。)で示された改正の方向性に沿った内容となっています。

本改正案は、同日、国会に提出されており、政府与党は、本改正案について、今国会での成立を目指すこととしています。仮に法案が成立した場合には、改正法は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において施行される予定です。したがって、本改正案に基づく法改正の内容は、来年中には施行される可能性が高いものと思われます。下請法改正の動向については、本年1月のニュースレター「下請法改正の最新動向 ― 企業取引研究会報告書のポイント」でもお伝えしていましたが、本ニュースレターでは、閣議決定された内容も踏まえて、改めて、法改正の内容とその実務上の影響について解説します。

なお、下請代金支払遅延等防止法という法律の名称は、改正に伴い、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(以下「中小受託法」といいます。)に改められます※2。同様に、現行法における親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」、下請代金は「製造委託等代金」等、それぞれ用語が見直されています。本ニュースレターにおいては、本改正案の内容について記載する際は、これらの変更後の用語を用います。

現行下請法は、同法の適用を受ける「親事業者」及び「下請事業者」を定義するにあたって、下表のとおり取引主体の資本金の額及びその出資の総額をその基準として用いています(以下「資本金基準」といいます。)。

|

金額 類型 |

親事業者 | 下請事業者 |

|---|---|---|

| 製造委託等 | 資本金3億円超 | 資本金3億円以下 |

| 資本金1千万円超3億円以下 | 資本金1千万円以下 | |

| 役務提供委託等 | 資本金5千万円超 | 資本金5千万円以下 |

| 資本金1千万円超5千万円以下 | 資本金1千万円以下 |

資本金基準は、下請法の適用範囲を明確に画することを可能としていた一方で、各事業者は、資本金の額を意図的・恣意的に変更することも可能であることから、下請法の適用を免れるための行為が行われているとも指摘されていました。本報告書においては、事業規模の大きな事業者が、①減資等により資本金を少額に抑えることで、自らを下請法上の「親事業者」の対象から外す事例や、②取引先に増資を求めることにより、当該取引先を下請法上の「下請事業者」の対象から外す事例の存在が指摘されていました。

本改正案では、この問題を解決するため、資本金基準に加え、新たに、常時使用する従業員の数による基準(下表の黄色網掛け)が追加されます。すなわち、本改正案の下では、下表のいずれかの要件を満たせば、中小受託法の適用対象となります(例えば、資本金1千万円以下の事業者でも、従業員数が300人超であり、かつ、委託先事業者の従業員数が300人以下の場合には、中小受託法の適用対象となります。)。なお、後述するとおり、本改正案では、新たに荷主と物流事業者との間の取引(特定運送委託)が中小受託法の適用対象となりますが、同取引については、下表の「製造委託等」にある基準が適用されます。

|

金額・従業員数 類型 |

委託事業者 | 中小受託事業者 |

|---|---|---|

| 製造委託等 | 資本金3億円超 | 資本金3億円以下 |

| 資本金1千万円超3億円以下 | 資本金1千万円以下 | |

| 従業員数300人超 | 従業員数300人以下 | |

| 役務提供委託等 | 資本金5千万円超 | 資本金5千万円以下 |

| 資本金1千万円超5千万円以下 | 資本金1千万円以下 | |

| 従業員数100人超 | 従業員数100人以下 |

法改正が行われた場合、常時使用する従業員の数が300人又は100人超の事業者は、これまで資本金基準を満たさないことから中小受託法の適用はないと整理していた取引について、改めて同法の適用がないかを検討する必要が生じると考えられます。例えば、①取引内容が中小受託法の適用対象となる製造委託等・役務提供委託等にあたるかを検討するとともに、②委託先の事業者に対し、従業員数が従業員基準の人数を下回っていないか定期的に確認する(下回った場合には適時に通知することも求める)といった対応が必要になると考えられます。

もっとも、従業員数は資本金と比較して変動が大きく、特に多数の取引先を抱える事業者においては、取引先の従業員数やその変動を把握して、これに応じて取引先ごとに取引フローを変更することは、必ずしも容易でないと考えられます。こうした従業員数の把握に係る負担に鑑みると、従業員基準の下で「委託事業者」に当たりうる事業者としては、場合によっては、取引先の従業員数にかかわらず、一律に中小受託法に準拠した取引フローを採用することも選択肢となるように思われます。

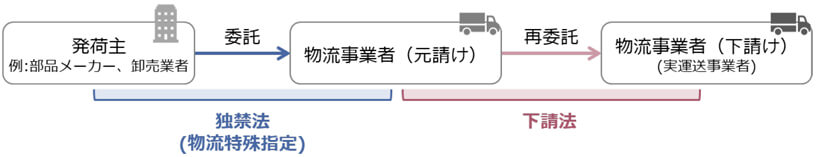

物品の運送又は保管を委託する取引については、現在、①荷主と物流事業者との間の取引に関しては、独占禁止法上の告示である「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(以下「物流特殊指定」といいます。)を適用し、②物流事業者間の再委託取引に関しては、下請法を適用する、というすみ分けがなされています。もっとも、近年、物流特殊指定が規律する①の取引について、独占禁止法上の問題につながるおそれのある行為がみられた荷主の数が高止まりしていることが指摘されていました。

物流分野における下請法の適用※3

この問題を解決するために、本改正案では、荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引(①)が、新たに中小受託法の適用対象とされることになりました。より具体的には、「事業者が業として行う販売、業として請け負う製造若しくは業として請け負う修理の目的物たる物品又は業として請け負う作成の目的たる情報成果物が記載され、記録され、若しくは化体された物品の当該販売、製造、修理又は作成における取引の相手方 … に対する運送の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する」行為が、「特定運送委託」として、中小受託法の適用対象に追加されます。

法改正が行われた場合、これまで物流特殊指定が適用されていた荷主と物流事業者との間の取引に、今後は中小受託法が適用されることになります。物流特殊指定は、中小受託法とほぼ同様の禁止行為を定める一方で※4、中小受託法における親事業者の4つの義務(書面の交付義務、支払期日を定める義務、書類の作成・保存義務及び遅延利息の支払義務)に対応する規定はありませんでした。したがって、新たに中小受託法の適用を受ける荷主は、これらの義務について、追加の対応を採ることが必要になると考えられます。

現行下請法は、親事業者が、「下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること」(買いたたき)を禁止しています。価格転嫁円滑化の観点から、買いたたきについては、これまでも公取委・中企庁により、柔軟な法解釈が行われていました。たとえば、公取委は、2022年1月の下請法運用基準の改正を通じて、以下の行為が買いたたきに該当するおそれがあるとしています※5。

もっとも、現行法上は、「通常支払われる対価に比し著しく低い」価格を定めることが要件となっており(対価要件)、コスト上昇分を協議・反映せずに取引価格を据え置く行為が広く対価要件も満たすかのような解釈には疑問も残るところでした。そのため、本報告書では、現在の買いたたき規制とは別途、実効的な価格交渉が確保されるような取引環境を整備する観点から、例えば、給付に関する費用の変動等が生じた場合において、下請事業者からの価格協議の申出に応じなかったり、親事業者が必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に下請代金を決定して、下請事業者の利益を不当に害する行為を規制する必要があると指摘されていました。

本改正案では、こうした指摘を踏まえて、買いたたきとは別途、委託事業者による一方的な代金決定を禁止する規定が追加されました。具体的には、委託事業者が、「中小委託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、中小受託事業者が製造委託等代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、当該協議に応じず、又は当該協議において中小受託事業者の求めた事項について必要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に製造委託等代金の額を決定」し、これによって中小受託事業者の利益を不当に害することが、新たに委託事業者の禁止事項に追加されます(以下「一方的代金決定の禁止」といいます。)。

法改正が行われた場合、委託事業者としては、コスト上昇を理由として中小受託事業者から価格協議の求めがあったときには、当該協議に応じ、さらに当該協議において中小受託事業者の求めた事項について必要な説明又は情報の提供をしなければ、一方的代金決定の禁止への違反を問われうることになります。

もっとも、上記のとおり、公取委・中企庁はこれまでも、買いたたきについて柔軟な法解釈を行い、下請事業者からの価格協議の申出に応じなかったり、親事業者が必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に下請代金を決定する場合も、基本的に買いたたきに含めて対処していました。今後、より具体的な解釈が、運用基準を通じて明らかにされることになると思いますが、一方的代金決定の禁止は、基本的には、これまでの解釈上の運用を超えるものではなく、本改正により、規制対象となる行為が大きく増えるものではないように思われます。

なお、現在の下請法運用基準では、「コストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと」が買いたたきに該当するおそれがあるとされており、労務費転嫁指針においても、発注者の側から、価格転嫁について協議の場を設けることが求められるとされています。他方で、本改正案との関係では、中小受託事業者からの価格協議の求めがない場合には、委託事業者の側からあえて価格協議の場を設けなかったとしても、法文上、一方的代金決定の禁止への違反を問うことはできないようにも思われます。買いたたき規制と一方的代金決定の禁止の関係については、現時点では必ずしも明らかではない事項もあり、今後の議論を引き続き注視する必要があると考えられます。

現行下請法は、親事業者が、「下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと」(支払遅延)を禁止しており、また、下請代金の支払手段は現金払を原則としつつも、これまで、手形、一括決済方式又は電子記録債権(以下「手形等」といいます。)による支払が認められていました。

もっとも、手形等による支払には、①現金払と比較して、下請代金の全額を現金で受領するまでの期間が長くなることが多い、②割引料、手数料などのコストが必要となり、下請事業者が支払を受ける下請代金が実質的に目減りするといった問題がありました。

こうした問題も踏まえて、本改正案では、製造委託等代金の支払を手形で行うこと、及びその他金銭以外の支払手段(電子記録債権、ファクタリング等)であって、支払期日までに製造委託等代金に相当する金銭(手数料等を含む満額)と引き換えることが困難であるものを使用することも、支払遅延に当たるものとして、禁止されることになりました。

法改正が行われた場合、下請代金の支払において、手形での支払、期日までに満額の現金と引き換えることが困難な支払手段による支払は、中小受託法に違反することになります。そのため、該当する取引がある場合には、資金繰りに問題が生じないかも確認の上、従前の支払方法を見直す必要があると考えられます。

前述した事項に加えて、本改正案では、以下のような事項が改正されることとなりました。

下請法改正の内容については、今回の本改正案の発表により、その基本的な内容が明らかになりました。その中には、適用基準の追加、適用取引の拡大など、幅広い企業に影響を与えうる内容のものも含まれます。本改正案は本年の通常国会で成立し、遅くとも来年中には施行される可能性が高いと考えられることから、法改正の影響を受ける企業においては、今後明らかになる運用基準変更の内容も含め、引き続き法改正の動向を注視しつつ、早い段階から改正法の施行や運用変更に向けて準備を整えることが必要になると考えられます。

※1

なお、本改正案の内容には、下請法に加えて、下請振興法の改正が含まれます。下請振興法に関する具体的な改正には、①二段階以上の取引段階にある事業者が作成する振興事業計画に対し、承認・支援ができるようにすること、②国及び地方公共団体が連携し、全国各地の中小受託事業者の新興に向けた取組を講じる旨の責務を規定すること、③主務大臣が事業者に対し、より具体的措置を示してその実施を促す(勧奨する)ことができるようにすること、④荷主と物流事業者との間の取引、従業員の大小関係がある委託事業者間の取引への適用を拡大すること、⑤「下請」という用語を改正すること、といったものが含まれます。

※2

なお、2025年3月12日付けの事務総長定例会見によれば、改正法について、公取委は「中小受託取引適正化法」といった通称を用いることを想定しているとのことです。

※3

第3回企業取引研究会【資料1】事務局資料(https://www.jftc.go.jp/file/01_discussion_3.pdf)に記載の図より作成。

※4

ただし、受領拒否及び返品は、物流特殊指定においては禁止行為とされていません。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)

(2025年8月)

前川陽一

商事法務 (2025年10月)

長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)

(2025年9月)

若江悠

(2025年9月)

若江悠

若江悠

伊藤伸明、小山遥暉、西島達也(共著)

伊藤伸明、小山遥暉(共著)

塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)

商事法務 (2025年10月)

長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)

(2025年9月)

若江悠

若江悠