宮下優一 Yuichi Miyashita

パートナー

東京

NO&T Food System and Nature Law Update 農林水産・食品ビジネス法務ニュースレター

NO&T Capital Market Legal Update キャピタルマーケットニュースレター

農林水産省の「農山漁村における社会的インパクトに関する検討会」から、2025年3月28日に「農山漁村」インパクト可視化ガイダンスが公表され、企業と自治体が連携して行う農山漁村の課題解決を通じて、社会的・環境的な変化や効果であるインパクトを創出する取組みが注目されています。

このガイダンスは、自治体だけでなく、大企業、金融機関、インパクトスタートアップ、ローカル・ゼブラ企業(地域の社会課題解決の担い手となる企業)といった幅広い企業に向けられた内容になっており、企業の経営・財務・サステナビリティ・法務等の観点からも重要です。

本ニュースレターでは、この「農山漁村」インパクト可視化ガイダンスの概要について紹介します。

本ガイダンスにおける「農山漁村」とは、市町村の規模によらず、主に農業・林業・漁業を生業とする人々が日常生活を営む農村、山村、漁村を合わせた地域を指します。農山漁村では人口減少と高齢化が進み、その機能が維持できなくなってしまうと、以下のような悪影響が、都市部を含め社会全体に生じるおそれがあります。

このような農山漁村の課題や多面的な機能を企業の側から見ると、以下のリスクと機会があると指摘されています。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 企業の消費市場(マーケット)への影響 |

|

| 企業のバリューチェーンへの影響 |

|

| 新規事業の創出 |

|

| インパクトを創出する取組みの加速化 |

|

| 健康経営の実践 |

|

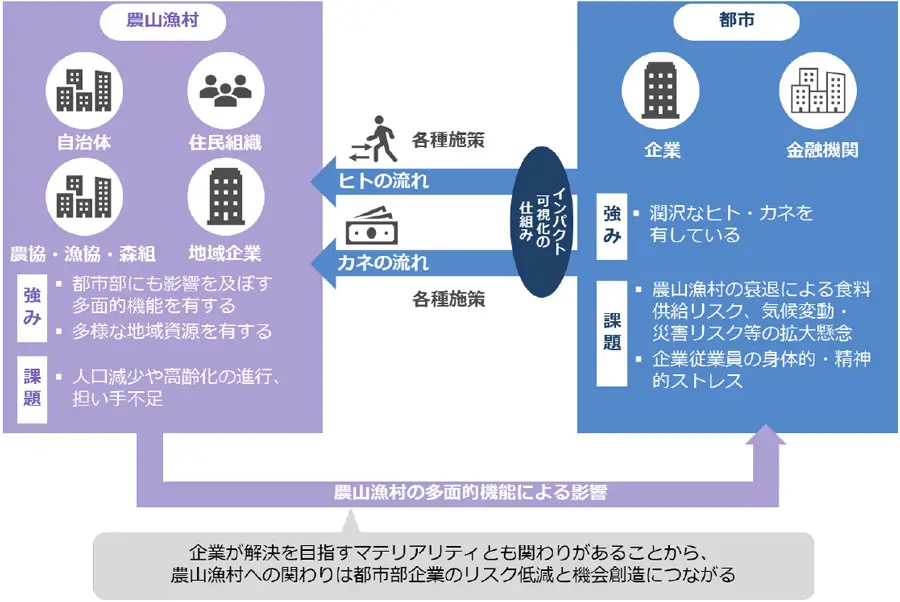

このように、都市(企業・金融機関)から農山漁村の課題解決のために資金拠出(カネ)・人材派遣(ヒト)の援助を行うという一方的な関係ではなく、農山漁村に関して都市も課題を抱えており、農山漁村と都市の双方で取り組むことが重要とされています。

農山漁村と都市の関係

出典:本ガイダンスをもとに作成

農山漁村の課題解決に当たっては、そもそも、各プレイヤーがどのような強み・課題・利害を有しており、どのような関係にあるのか、また、インパクトとは何か、良いインパクトを創出するためにどのような活動がありうるのか、その活動がどのようにインパクト創出につながっていくのか(ロジックは何なのか)等、議論の出発点となる共通認識が必要となります。

本ガイダンスでは、これまで紹介した点も含めて、以下の点を示すことで、インパクトを可視化することが企図されています。

| ①農山漁村におけるインパクトとは | ②インパクトの創出に貢献する各種手段 |

|---|---|

|

|

インパクト投資、インパクトファイナンス、インパクト経営、インパクトIPO等、近時「インパクト」と企業の関わりが注目されています。もっとも、「インパクト」の概念は理解が難しく、企業が様々な関係者と共に具体的な取組みを進めていき、投資家等のステークホルダーに対してその内容を説明・開示していく上では、「インパクト」の解像度を上げる必要があります。本ガイダンスでは、以下のとおり、農山漁村への資金拠出に必要なインパクトの視点が示されています。

本ガイダンスにおいて、「インパクト」とは、「事業や活動の結果として生じた、社会的・環境的な変化や効果(短期・長期を問わない)」を指すとされています。社会・環境課題が深刻化・多様化している現在においては、実際に社会や環境に対してどのようなインパクトがあったのかを客観的指標により定量的に示して可視化することで、農山漁村への資金拠出・人材派遣を行う企業側の参入のハードルを下げることにつながります。また、農山漁村では、人口減少や財政制約により、行政主導で課題解決に必要な資金や人材を届けることが難しくなりつつあり、農山漁村の課題解決がインパクトの実現と結びつくことが可視化されれば、農山漁村の価値が正当に評価され、資金の好循環が生まれ、農山漁村の課題解決に資すると本ガイダンスで指摘されています。

すなわち、インパクトの可視化は、農山漁村への資金拠出・人材派遣を行う企業側からすると、事業活動としてこれを行うことの合理性の判断に資するということができます。

本ガイダンスでは、検討会での議論も踏まえて、①投資家や企業と密接に関わるインパクトであるか、②農山漁村の課題解決とも深く関わるか、といった観点から、以下の7つをインパクトとして設定しています。それぞれのインパクトの重要性および資金拠出・人材派遣を検討する企業にとっての課題解決との関係性は以下のとおりです。

農山漁村の地域経済の活性化は、雇用拡大につながり、その結果、地域住民の所得が増加して需要が増加し、企業の市場拡大に資すると考えられるため、その市場で事業を行う企業にとって本インパクトは事業戦略上重要とされています。また、農山漁村側の課題解決との関係でも、地域経済が活性化すれば、農家をはじめとして、観光事業者や小売事業者等、地域で事業を営む事業者の収益を増やし、インパクトを創出していくことができるとされています。

農山漁村では、中山間地域を中心に、高齢化や人口減少により集落機能が低下し、農地の保全や子育て等の集落の維持に必要不可欠な機能が弱体化する地域が増加することが懸念されます。地域での生活環境が維持できないことは、企業にとって、これまでの営業基盤や流通の基盤が揺らぐリスクがあることから、自社製品・サービスの市場の安定化に資するために、生活環境の維持は重要とされています。また、農山漁村側の課題解決との関係でも、農山漁村の生活環境の維持によって、人口流出を防ぎ、インフラや生活サービスの維持につながるだけではなく、遊休農地の発生防止や環境保全により土砂災害の自然災害リスクを減らすことでインパクトを創出することができるとされています。

「ウェルビーイング」とは、「身体的・精神的・社会的に良好な状態」と定義されることが多いところ、農山漁村に住む人々がウェルビーイングな状態であれば、地場産業の発展や新たなビジネス創出につながりうるといえ、企業活動や新たな市場獲得の土台になるため、本インパクトは重要とされています。また、自社の従業員が農山漁村に関わるプログラムを用意することで、ウェルビーイング向上につながり、従業員の身体的・精神的ストレスの解消ができる等、企業の「健康経営」に活かせる可能性もあります。

気候変動による異常気象、農作物不作等は、サプライチェーンの混乱や原材料コストの上昇を引き起こし、都市部の企業を含め、サプライチェーン全体の事業継続に直接的なリスクがあるため、気候変動の緩和は重要なインパクトとされています。また、再生可能エネルギー等の技術の市場規模は拡大傾向にあり、これらに取り組む企業は、新たな技術や製品開発でリードできる可能性があるとされています。

例えば、気候変動による気温の上昇は、熱中症を増加させるおそれや、農産物および水産物の生育障害・品質低下を招く可能性があります。そのため、気候変動を緩和することのみならず、すでに現れている気候変動の影響や中長期的に避けられない影響を回避・軽減するための適応を進めることは、企業にとってサプライチェーン全体の事業継続のために重要であり、また、人々の生活にも様々な影響を与えうるため、本インパクトは重要とされています。

本ガイダンスで、ネイチャーポジティブとは、「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させる」ことと定義されています。ネイチャーポジティブは、いわゆる自然保護だけではなく、生物多様性の損失を回復に転じさせるための目標であり、それに向けて社会・経済全体を変えていくことが期待されています。生物多様性の損失は、原材料の安定調達ができなくなったり、観光商品の価値が低下したりといった事態を招きうることから、企業にとっても、サプライチェーン全体の事業継続のために本インパクトは重要とされています。

本ガイダンスで、災害レジリエンスとは、災害に対する地域全体の強靱性、具体的には「発災そのものを抑制する」「たとえ発災してもその被害を小さくする」「速やかに復旧する」の3点を指しています。災害に対する事前の備えとして農山漁村の経済的・社会的機能への被害を最小化して迅速に回復することは、企業の事業継続のリスク対策の観点から有用であるため、本インパクトは重要とされています。

以上のインパクトを踏まえて、本ガイダンスでは、その創出に向けた企業による資金拠出・人材派遣の具体的な方法等を紹介しています。

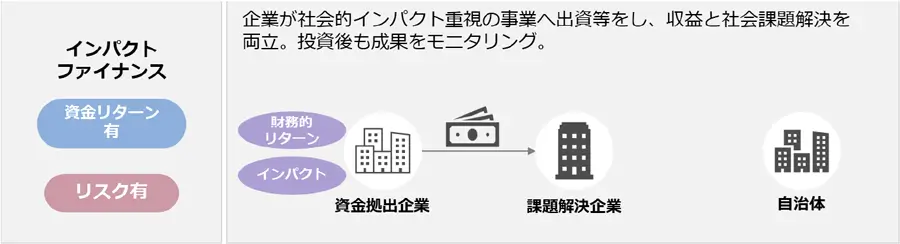

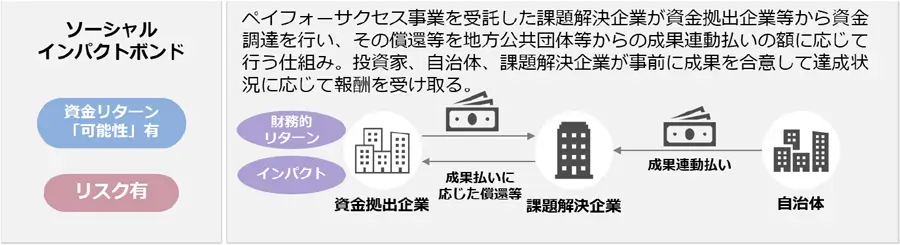

企業が農山漁村のインパクト創出のための取組みに対して資金拠出を行う場合の主な方法として、課題解決企業(課題解決のソリューションを持つ、社会性を重視する大企業、地元企業、インパクトスタートアップ、ローカル・ゼブラ企業等)に直接拠出を行う方法(寄付、インパクトファイナンス、ソーシャルインパクトボンド)と、自治体を通じて課題解決企業に拠出を行う方法(企業版ふるさと納税)があります。課題解決企業に直接資金拠出を行う方法は、資金拠出者の意図を反映させやすい一方で、自治体を通じて資金拠出を行う方法の場合は、調整先が多くなるものの、自治体を介することで、透明性や信頼性の確保がしやすくなるというメリットがあるとされています。それぞれの方法の活用のメリットは以下のとおりです。

寄付は、本ガイダンスでは、「個人や企業が社会課題や地域の取組みに対し財産を無償提供する行為」を指すとされています。寄付の活用のメリットとしては、資金拠出元にとっては、税制優遇の対象となっている場合には寄付者の負担が抑えられるという点や、企業の場合はCSRやブランド向上の手段として活用できる点があります。一方で、寄付を受ける対象であるインパクト創出に携わる課題解決企業は、各種用途での資金を獲得することができ、寄付の使途や成果を公開することで、信頼関係を築きやすく、継続的な連携が期待できるというメリットがあります。

企業版ふるさと納税とは、国が認定した地域再生計画に掲げられる地方創生事業に対して企業が寄付を行った場合に税額控除を受けることができる制度です。企業版ふるさと納税の活用のメリットは、資金拠出元にとっては、寄付よりも自己負担額が少なく課題解決事業に対して資金拠出ができる点や、サプライチェーンの強化や商品のマーケティング等、寄付事業を通じて資金拠出者の事業戦略と関連性の強い資金拠出が可能になる点が挙げられます。課題解決企業にとっては、自治体との共創事業に対する事業費を獲得することができるというメリットがあります。本ガイダンスでは、税制優遇がある点および透明性や信頼性の確保がしやすいという点を重視して、企業版ふるさと納税が課題解決事業に対する資金拠出の足がかりとして紹介されています。

インパクトファイナンスとは、ポジティブなインパクトを生み出す意図を持ちつつ投融資を行い、インパクトの評価およびモニタリングを行うもので、本ガイダンスでは、「財務リターンの獲得に加え、社会的・環境的課題の解決に寄与する成果(インパクト)の創出を同時に目指す金融手法」とされています。金融庁が2024年3月に策定した「インパクト投資(インパクトファイナンス)に関する基本的指針」によると、インパクト投資の基本的要素として、以下の4つが挙げられています。

出典:本ガイダンスをもとに作成

インパクトファイナンスの活用のメリットは、資金拠出を行う企業(投資家・金融機関)にとっては、インパクト創出のための取組みとしてIR戦略等に生かすことができる点や、社会的リターンに加えて財務的リターンも期待できる点が挙げられています。課題解決企業は、インパクトの創出のために寄付等に比べて多額の事業費を得ることができる点が活用のメリットになります。

このインパクトファイナンスについては、投資家・金融機関、企業、自治体等の幅広い関係者が参加するインパクトコンソーシアムにて活発な議論が行われており、2025年6月には各分科会の第1期成果物が公表されています。また、2025年6月に閣議決定された政府の「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」でも、インパクト投資市場の拡大に向けた取組みとして、インパクトスタートアップに対する支援のほか、インパクトの可視化・ビジネス構築等への支援強化等によるローカル・ゼブラ企業等の育成といった事項が掲げられています。

ソーシャルインパクトボンドとは、社会課題の解決に対応した成果指標を設定して、成果指標値の改善状況に連動して委託費を支払う成果連動型民間委託契約(ペイフォーサクセス契約)による最終的な支払いを前提として、当該事業に係る資金調達を受託者が金融機関等から行い、その償還等が地方公共団体等の成果連動払いの金額に応じて行われる手法です。

出典:本ガイダンスをもとに作成

ソーシャルインパクトボンドの活用のメリットは、資金拠出企業にとっては、事前に課題解決事業へ資金を提供して、成果が認められれば元本の返済と一定の財務リターンを得ることができます。また、課題解決企業にとっては、財務基盤が弱い中小企業やNPO等であっても、複数年にまたがる長期化しやすい事業の運転資金を確保しやすく、成果変動リスクのある大きな事業についても参画しやすいという点が挙げられます。

企業が農山漁村の取組みに対して人材派遣を行う場合の手法として、本ガイダンスでは地域活性化起業人と企業版ふるさと納税の方法が紹介されています。地域活性化起業人は、三大都市圏等に所在する企業が、地方圏の地方自治体に対して、協定書に基づき、従業員を一定期間派遣して、従業員の専門的なノウハウ等を生かしながら業務に従事して地域活性化を図る取組みで、企業版ふるさと納税による人材派遣は、資金拠出元の企業が課題解決事業に対して寄付を行い、寄付と同年度に地方公共団体等に従業員を派遣する制度です。これらのいずれについても、人材派遣元の企業にとっては、実質負担金額が少なく、多彩な経験を積ませることによる人材育成が可能になるというメリットがあるとされています。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

(2025年10月)

淺野航平(共著)

斉藤元樹、大島岳(共著)

武蔵野大学出版会 (2025年9月)

井上聡(講演録)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

斉藤元樹、大島岳(共著)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

(2025年10月)

堀内健司、遠藤努、水越恭平、永田基樹、麻薙裕美子、松岡亮伍、米田崇人、鈴木三四郎、長谷川雄一、森海渡(共著)

有斐閣 (2025年10月)

宮下優一、水越恭平、髙橋優(共著)