様々なメディアでも報じられたとおり、2021年12月8日、日本の起業家である前澤友作氏が、カメラマンの平野陽三氏とともに、ロシアのソユーズMS-20ロケットに乗りISSを12日間にわたり訪問した。日本の民間人2人がISSを訪問するのは初めてのことである。私は約7年にわたりこのプロジェクトを法務面からサポートしてきた関係者として、バイコヌールでの打上げに参加する機会を得た。バイコヌール宇宙基地は、カザフスタン共和国内に位置するロシアの射場(ロシアが租借している)であり、一般の観光客は入れない。ソユーズロケットの打ち上げを見るのは今回のプロジェクトを通じて2回目であるが、貴重な体験であるため、打上げの様子を報告したい。

カザフスタンには東京や、私が住んでいるニューヨークからは直行便がない。そこで、私は、JFK国際空港から、アエロフロート航空というロシアの航空会社の便でモスクワ(シェレメーチエヴォ国際空港)に向かった。米国からロシアに入国するためには3日前のPCR検査が必要であったが、ロシアからカザフスタンに入国するため、12月6日にモスクワ到着後、また直ぐにPCR検査を受けることになった。

翌7日の午前4時にモスクワを出発して今度はドモジェドヴォ空港という別の空港に向かう。まだ夜明け前で真っ暗な中、バスで雪道を約1時間走った。バイコヌール行きの便は、大吹雪で1時間半遅れの出発となったが、なんとか出発し、バイコヌールの空港でカザフスタンに入国する。そこから、大分寂れた雰囲気でありながらも、そこかしこに宇宙関係のモニュメントや壁画アートが見られるバイコヌールの市内を抜けて、スプートニクホテルというホテルにチェックインし、その後直ぐに発射場(launch pad)の見学に向かった。

発射場についた頃には既に日が暮れていたが、発射台には翌日の打上げに向けて既にソユーズロケットが準備されている。ロケットまで10メートルくらいのところまで近寄って記念撮影等をすることができる。この巨大な筒が明日宇宙に飛んでいくというのはにわかには信じられない思いだ。その後ホテルに戻り、遅いディナーを食べ、明日の打上げに向けて何が行われるかの説明をホテルで聞く。この段階で既に午後10時くらいだった記憶だが、朝の4時から移動していたので既になかなかハードな1日であった。

8日の打ち上げ当日、再び午前5時半という早朝にホテルを出る。宇宙飛行士は、スプートニクホテルから徒歩数分のところにある、宇宙飛行士ホテルという別のホテルで打ち上げ前の隔離生活を送っているのだが(なお、これはコロナ以前からそうである)、このホテルからバスに乗って打上げ準備に出発するところを見送るためである。ホテルから宇宙飛行士が出てくると、勇ましい音楽が流れるのだが、今回は日本人ということで、特別に日本語版の歌詞が付けられていた。バスに乗り込んだ前澤氏、平野氏、そして、今回唯一のプロの宇宙飛行士であるコマンダーのアレクサンダー・ミシュルキン(Alexander Misurkin)氏に手を振って見送ると、今度は我々も3名の宇宙飛行士を追いかけて、宇宙飛行士が宇宙服に着替えるなどの最終準備をするビル(サイト254)に移動した。

ここでは、大きな部屋がガラスの壁で2つのエリアに分けられており、片方では宇宙飛行士が宇宙服に着替え最終準備をし、もう一方には最後の見送りをする家族や関係者が順番に入って、マイクを通じて宇宙飛行士と見送りの会話をすることができる。もう打上げ間近であったが、前澤氏は全く不安というそぶりもなく、丁寧に関係者にジョーク混じりで声をかけてくれるなど打上げをとても楽しみにしている様子が伝わってきて、関係者一同としても安心した。

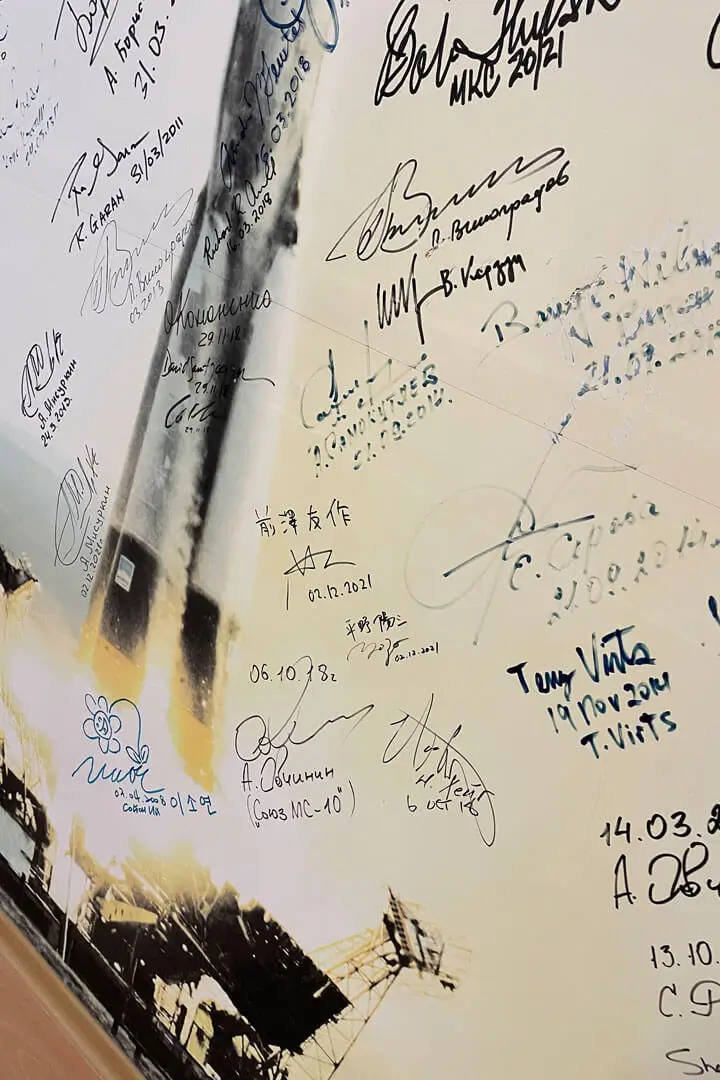

その後、船長を含む宇宙飛行士3名が、建物の外に出てきて、発射場行きのバスに乗り込むのだが、その前に、外で、ロシア宇宙当局の高官に出発の報告をするという短いセレモニーが行われる。再びバスに乗った宇宙飛行士に手を振って見送ると、我々は、バイコヌール宇宙基地内にある建物でランチの後、宇宙博物館に案内された。この宇宙博物館の庭園には、色々なロケットの実物が展示されており、その中には、数年前まで砂漠に放置されていたというブラン(ロシア版スペースシャトル)の実機もあった。ミュージアムの中では、ロシア(ソビエト連邦を含む。以下同様。)の宇宙開発の歴史が多くの模型とともに詳細に説明されており、ロシアが初めて犬やうさぎを宇宙に送ったときの宇宙船の模型なども置かれている。また、ロシアから宇宙に飛び立った宇宙飛行士がサインするボードが設置されているのだが、前澤氏のサインも既に加わっていて、感無量であった。

また、各ミッションの宇宙飛行士の集合写真も飾られており、過去のものは大体大変真剣な顔をした軍人的な宇宙飛行士の写真が写っているのだが、今回の3名はバラエティー番組の番宣のような笑顔の写真であり、宇宙の民主化時代の到来を感じさせるものであった。

宇宙博物館の中には、これまた大分寂れた雰囲気のお土産屋もあり、私は、ソユーズロケットの模型を買った。ミュージアムは一般には公開されていないので貸切状態であるが、これがワシントンDCのスミソニアン国立航空宇宙博物館のように町中にあって誰でも入れるのであれば人気の観光スポットになっていたことだろう。

一通り観光気分になったところで、再びバスに乗り込み、打上げ見学会場にバスで移動する。打上見学会場と言っても何もない平原で、1キロ程先に発射場が見えている。私はJAXAの契約監視委員として種子島でのH2Aの打上げも見たことがあるのだが、JAXAでは関係者でも5キロ位離れたところからしか見られないので、大分近いという印象である。現場には、一応大きなテントが設営されており、中で飲み物等の販売もされていたが、我々だけでなくロシアの関係者も大勢来ておりテント内はそれなりの群衆だったため、我々は主に外で打上げの瞬間を待つことにした。この時点で気温は恐らくマイナス5度くらいだろうか、何もない草原でただ立っているのには大分寒かったが、まもなく打上げという興奮もあり、寒さも忘れて盛り上がっていた。数ヶ月前から宇宙飛行士と一緒に過ごしていたバックアップクルーもこの時点でお役御免で解放され、打上見学会場に合流し、訓練をともにした仲間が実際に宇宙に旅立つのを見守っていた。打上げの時間が近づいてくるとソユーズロケットをくるむように立っていた支持塔が順番に花びらのように開いていく。この方式はロシア特有のもので1950年代から変わらない。

打上後しばらくは、感動して涙を流す人もいれば、大喜びする人もいて、それぞれ打上げの余韻に浸った。私はなぜかその場にいたAFPの記者からコメントを求められ興奮冷めやらぬままに色々しゃべったのだが、私のコメントはどこかで使われたのだろうか。

お昼過ぎの12時38分、1秒の狂いもなく、ソユーズロケットは轟音と共に宇宙に向けて出発した。あいにく雲が多い日だったので、雲に入って見えなくなるまでほんの数秒だった。ちなみに、日本やアメリカ(フロリダ)ではロケットの打上げは天候などにより遅れるのが常だが、砂漠であるカザフスタンの天気は極めて安定しており、打上げが遅れるということがほとんどないのである。また、現在のソユーズロケットは、ISSに最短3時間で到達することができるが、そのためには、正確な軌道計算が必要となるため、打上時刻は非常に精密にコントロールされている。今回は、ISS到達まで約6時間の見込みである。

その後ホテルに戻り、ようやく一旦休憩となった。今日も朝5時から活動しているので、引き続きハードであり、昼寝しようと思ったが、打上げの興奮もあり寝られなかった。また、バイコヌール宇宙基地は、世界で最も先進的な場所のはずであるが、ホテル以外インターネットがほとんど繋がらないため、ホテルにいる限られた時間でメールチェックをするしかなく、大量の未読メールが溜まっていた。夕方6時、ホテルから徒歩で行ける、小さな劇場のようなホール(TSENKI)に行く。ここはミッションコントロールセンターからの中継が繋がっており、まずは、前澤氏の乗ったソユーズがISSにドッキングするのを見守った。劇場のスクリーンにはミッションコントロールセンターと同じ画面が表示され、最近見慣れてきた未来的なSpaceXのものとは大分異なる、ロシア的な旧式のドッキングシークエンスを目撃する。無事ドッキングしたので、直ぐISSに入るのかと思えばそうではなく、ここから、きちんとドッキングしたことの確認に加えて、ソユーズとISSの空気圧をぴったり同じにしないとドッキングハッチが開かないので、空気圧の調整を行う。言ってみればスエズ運河の水面の調整である。この作業には2時間半程度もかかるので途中一旦ホテルに戻る。ハッチが開いたのは、空気圧調整の作業がなかなかうまくいかなかったこともあり、夜の9時過ぎであった。我々はこの日のうちにモスクワに帰らないといけなかったので、ギリギリで前澤氏のISS到着を見ることができて喜んでいたのだが、驚いたことに、この劇場は、ISSの映像がこちらに届いているのみならず、こちらの映像がISSにも届いており、前澤氏は劇場で喜んで手を振っている我々をISSのモニター越しに見ることができていた。宇宙が本当に身近に感じられた一瞬である。

その後は、急いでバスに乗り込み、2日間過ごしたバイコヌール宇宙基地を離れ、バイコヌールの空港からモスクワ行きの飛行機に乗り込み、モスクワでの入国審査を経て、再びバスに乗ってモスクワのホテルに戻ったのは夜中の午前2時過ぎであった。もはや時差ぼけに睡眠不足と疲れも加わり時間の感覚がおかしくなっていたが、宇宙に行った前澤氏達はこの数日間もっと激しい日々を送っていたことを考えると、宇宙に行くのはまだまだ大変なんだなと改めて思った次第である。

宇宙は、民間人も行けるようになった。前澤氏のYouTubeチャンネルを見れば、これまでになく宇宙が身近に感じられる。もっとも、現状ではそれは、前澤氏やジェフ・べソス氏など一部の大金持ちでないと難しい。しかし、前澤氏をはじめとする、未知の世界への開拓精神と資金を持つ者のサポートにより、技術開発やビジネス展開が進み、民間人が宇宙に行くコストはどんどん下がっていくことが期待される。ちょっと豪華な海外旅行に行くくらいの気持ちで宇宙(少なくとも地球周回軌道)に行ける日は近づいている。そのためには、民間人が激しい訓練を経なくても搭乗可能な宇宙船の開発、何か問題が生じたときに当事者間の権利関係を調整する法律の整備などまだまだ課題は残っているが、筆者としては、誰もが普通に宇宙に行ける時代が2030年代には来ることに楽観的であり、楽しみでやまない。

※この記事は2022年1月に書かれたものです。

(公開日追記:現在ロシアによるウクライナ侵略が行われていることは大変残念なことであり、再びこのように異なる主義やバックグラウンドを持つ人達が肩を並べて宇宙から国境のないかけがえのない地球を共に眺めて、世界平和を実現することを切に願っています。)

※次回の宇宙特集は、HOSPO(北海道スペースポート)と日本のスペースポート法制について、ゲストとの対談を予定しています。