深水大輔 Daisuke Fukamizu

パートナー

東京

NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター

本ニュースレターに関連するシンポジウムのご案内は以下をご覧ください。

アジャイル・ガバナンスシンポジウム― Society5.0に向けた新たなガバナンスモデル実装のために ―

経産省の新たなガバナンスモデル検討会(「検討会」)は、2022年3月3日、「アジャイル・ガバナンスの概要と現状」と題する報告書案(「報告書③案」)を公表しました※1。

検討会では、人工知能(Artificial Intelligence: AI)やIoT(Internet of Things)、5G(5th Generation)などの社会実装が本格的に進み、サイバー空間とフィジカル空間とが高度に融合したシステム(Cyber Physical System: CPS)に対応した新たなガバナンスモデルを提示することを目的として、2020年に「GOVERNANCE INNOVATION Society5.0の実現に向けた法とアーキテクチャのリ・デザイン※2」(「報告書①」)を公表し、2021年には「GOVERNANCE INNOVATION Ver.2: アジャイル・ガバナンスのデザインと実装に向けて※3」(「報告書②」)を公表してきました。

報告書③案は、これまでの報告書に対する国内外のフィードバック等を踏まえ、(i)アジャイル・ガバナンスの全体像を整理すること、(ii)アジャイル・ガバナンスの実践プロセスを整理すること、および、(iii)アジャイル・ガバナンスを実装するための環境整備とインセンティブ設計について国内外の具体例も踏まえつつ示すことを目的として作成されたものです※4。

本稿では、報告書③案でカバーされている内容の一部を紹介するとともに、VUCA環境を生き抜くために求められる企業のガバナンス改革について簡単に触れたいと思います※5。

イノベーション(を用いた製品・サービス・システム)を社会実装するためには、そのイノベーションに単に価値があるというだけでは足りず、当該イノベーションにより生じるリスクを合理的に管理する仕組み(ガバナンス)を提示することにより、社会にそれを受け入れてもらうことが必要となります。

例えば、2017年にトロントにおいて計画されたスマートシティプロジェクトである「IDEA(Innovative Development and Economic Acceleration)」は、モジュラー式グリーンビルディングや自動運転車両の活用等、先端技術の活用が予定されていたものの、市民生活に関わるデータが広く収集されることやその管理に対するトロント市民や関連団体等からの強い懸念が表明された結果、2020年に計画の中止が発表されました。この事例は、イノベーションの社会実装のためには、ステークホルダーの信頼に足るガバナンスを提示する必要があることを示すものといえます※6。

また、2021年には、Facebook(現Meta)社において、元従業員が、同社のサービスにより社会的に有害な影響が生じる可能性があることを知りながら、同社が自社の利益を優先し、有効な改善策を講じなかった旨の告発をしたことが話題となりました。この事例は、イノベーションにしばしば伴う、外部からは認識しづらいシステムやアルゴリズムにより生じるリスクに対するガバナンスの必要性や、内部告発制度のように、システムの詳細を知る内部者からの問題提起を促す仕組みの重要性を示すものといえます※7。

しばしば膨大なデータを扱い、外部からの観察が困難な事業活動やイノベーションのリスクを効果的・効率的に管理するためには、高度に発達したデータの収集・分析・処理技術を活用することも重要となります。

例えば、高圧ガス保安法が適用される事業所においては、原則として年に一度、運転を停止して保安検査を受けなければならないとされています。しかし、2017年に導入されたいわゆる「スーパー認定事業所」制度においては、(i)IoT、ビッグデータ等を活用した新技術の導入や、(ii)高度なリスクアセスメントの実施といった要件を満たした事業所において、最大8年間連続して運転することが可能となっています※8。この事例は、ガバナンスにおけるデータの収集・分析・処理技術の活用を促し、より効果的・効率的なガバナンスの実現を試みるものといえます※9。

イノベーションには発想の転換や既成概念からの逸脱といった側面があり、イノベーションは、従来想定されていなかった方法で社会に影響を及ぼします。そのため、既存の法規制に抵触し、あるいは、ルールが未整備または不明確な領域に踏み込むことが少なくありません。しかし、「既存のルールや制度が想定していない」という理由のみでイノベーションの実装を妨げてしまうことは、社会の発展にとって望ましいものではありません。そこで、イノベーションを促進するためには、それによって生じるリスクを適切に管理しつつ、既存のルールや制度の方を環境の変化に合わせて機敏かつ柔軟にアップデートすることも必要となります。

例えば、個人が自宅や空いた部屋を貸し出すいわゆる「ホームシェアリング」は、旅館業法上、その法的位置づけが不明確でしたが、2018年に成立した住宅宿泊事業法により合法であることが明確にされました。その背景には、民泊事業者が、旅館業法の目的を尊重しつつ、同法制定時(1948年)からの社会の変化を踏まえ、現代にふさわしいガバナンスの手法を提案することにより、信頼を獲得したという事情がありました※10。

CPSにおいては、大規模・広範囲・多種類のデータに対してディープラーニング技術等による複雑なデータ分析が行われ、その結果がフィジカル空間へ即時かつ直接的に作用するようになります。また、独立して機能する複数のシステム同士が、地理的制約や業界の壁を越えて直接的または間接的に協調することで、より複雑かつ巨大なシステムが構成されることになります(システム・オブ・システムズ)。

このようなシステムの上に成り立つ社会は、変化が急速で、将来に対する見通しが不明確となり、問題が生じた際の責任主体の特定・評価も困難となります。また、業界を超越した支配力の集中や社会活動・事業活動のボーダレス化が進むといった特徴もあります(いわゆるVUCA環境)※11。

このような社会は、伝統的なガバナンスモデル-(i)国が詳細なルール(法令)を制定し、(ii)規制当局が定期的にモニタリングを行い、(iii)問題が発覚すれば規制当局や司法がエンフォースメントを行うというモデル-が想定する社会環境とは前提が大きく異なるものであり、①ルール形成、②モニタリング、③エンフォースメントという伝統的なガバナンスのプロセスがいずれも機能不全を起こしつつあるというのが実態です※12。

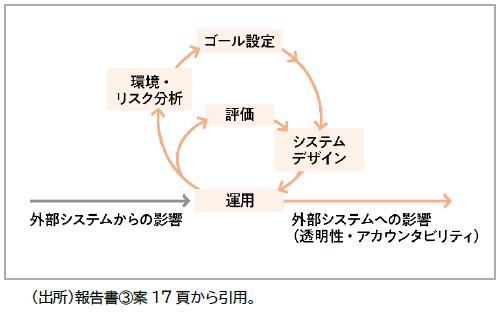

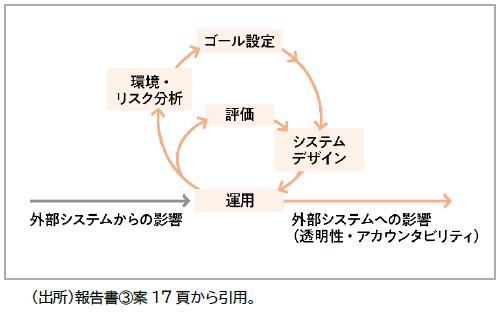

これらの課題に対応するためには、ガバナンスモデル自体を大胆に見直す必要があり、そのために検討会によって提案されたのがアジャイル・ガバナンス-企業活動、法規制、インフラ、市場、政治参加といった様々な場面において、政府、企業/業界団体、コミュニティ/個人といったステークホルダーがガバナンスの各プロセスに関与・参加する形で「ゴール設定」、「システムデザイン」、「運用」、「評価」、「改善」、「環境・リスク分析」といったサイクル機動的かつ柔軟に回転させていく「自律分散×協調」型のガバナンスモデル-ということになります※13。

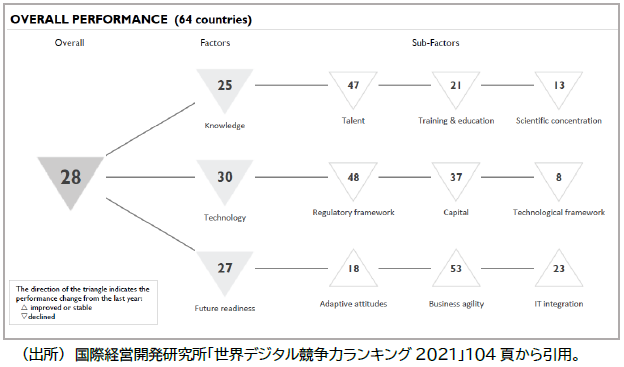

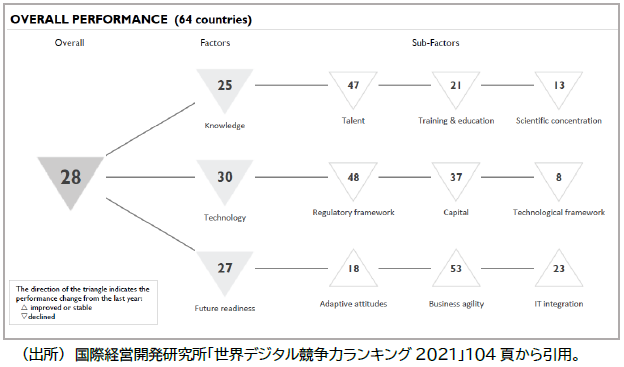

国際経営開発研究所(International Institute for Management Development)の世界競争力センター(World Competitiveness Center)の公表した世界デジタル競争力ランキング(2021)によれば、日本は64か国中28位に位置づけられ、昨年よりさらに順位を一つ下げています。

その要因としては、Talent, Regulatory framework やBusiness agility といった項目において、他国と比較してデジタル社会への対応が遅れていることが挙げられます。とりわけ、Business agilityに関する考慮要素のうち、Opportunities and threats(好機や脅威に対し企業が上手に対処できるか否か)は62位、Agility of companies(企業がAgile(機敏)であるか否か)に至っては64位(最下位)であり、今後のデジタル競争力の重要性を考慮すれば、日本企業は危機的な状況にあると言わざるを得ません※14。

CPSを対象とするアジャイル・ガバナンスにおいて、企業は、ガバナンスの重要な担い手の一つとして位置づけられ、企業の協調を引き出すインセンティブ設計のもと、今後はプロアクティブにガバナンスのプロセスに参加することが求められるようになると考えられます。また、SDGs(Sustainable Development Goals)に象徴されるように、社会課題の顕在化に伴い企業が考慮すべきゴールが多様化する中、コロナや経済安全保障といったリスクに代表されるように、非常に変化が速く予測が困難なリスク環境に対処することが求められる社会において企業がSustainabilityを確保するためにも、企業のガバナンスの在り方を大胆に見直すことが求められています。

そこで、企業においても、いわば組織のアンラーニングを実施し、目指すべき方向性を検討・共有するための企業風土検証や、企業のアジャイル化やDX化を実効的に行うための部門横断的なタスクフォースの設置、アジャイル・ガバナンスを運用する上で基盤となる心理的安全性を確保するための部門横断的なタスクフォースの設置など※15、検討会の公表した報告書や関連する先進的な取組み等を参考にしつつ、機動性・柔軟性を確保し、信頼をつくるためのガバナンスシステムの構築・運用に向けた取組みを進めていくことが考えられます。

※1

同報告書案は、本書作成日現在、パブリックコメントの対象となっています:

https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220303003/20220303003.html

※4

報告書③案「はじめに 本報告書の目的」参照。

※5

アジャイル・ガバナンスの詳細についてご関心のある方は、本稿で紹介している各報告書をご覧いただくほか、本稿執筆者までお気軽にお問合せください。

※6

報告書③案6頁参照。

※7

報告書③案6-7頁参照。

※8

報告書③案7-8頁参照。

※9

報告書③案7-8頁参照。

※10

報告書③案3-4頁参照。

※11

報告書③案8-9頁参照。

※12

伝統的なガバナンスモデルの限界に関する詳細については、報告書①18-25頁および報告書③案10-14頁参照。

※13

アジャイル・ガバナンスの概要やそのシステムデザインについては、報告書②のほか、稲谷・深水「アジャイル・ガバナンスとそのシステムデザイン-企業におけるアジャイル・ガバナンス実装の前提として-」商事法務No.2289, 24頁以下参照。

※14

前掲稲谷・深水25頁参照。

※15

心理的安全性については、深水「『学習する』組織(Learning Organization)-心理的安全性の確保を通じたリスク管理とイノベーションの促進」(NO&T危機管理・コンプライアンスニュースレター55号)参照。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

(2025年10月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

(2025年10月)

関口朋宏(共著)

弘文堂 (2025年9月)

佐藤巴南(共著)

(2025年10月)

犬飼貴之

(2025年10月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

(2025年10月)

関口朋宏(共著)

(2025年9月)

関口朋宏(共著)

(2025年8月)

殿村桂司、小松諒(監修)、森大樹、カオ小池ミンティ(共著)

(2025年10月)

関口朋宏(共著)

(2025年9月)

関口朋宏(共著)

(2025年8月)

殿村桂司

(2025年8月)

関口朋宏(共著)

弘文堂 (2025年9月)

佐藤巴南(共著)

(2025年8月)

殿村桂司

(2025年8月)

殿村桂司、松﨑由晃(共著)

(2025年8月)

板谷隆平(コメント)

弘文堂 (2025年9月)

佐藤巴南(共著)

(2025年8月)

殿村桂司、小松諒(監修)、森大樹、カオ小池ミンティ(共著)

(2025年8月)

殿村桂司、松﨑由晃(共著)

有斐閣 (2025年8月)

小川聖史(共著)

(2025年10月)

関口朋宏(共著)

(2025年10月)

犬飼貴之

(2025年9月)

関口朋宏(共著)

工藤靖

(2025年6月)

殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)

殿村桂司、今野由紀子、丸田颯人(共著)

(2025年2月)

殿村桂司、カオ小池ミンティ、小松諒、松宮優貴(共著)

殿村桂司、丸田颯人、小宮千枝(共著)

日本証券業協会 (2025年9月)

梅澤拓、工藤靖、水越恭平、佐野惠哉(共著)

(2025年9月)

福井信雄

塚本宏達、福原あゆみ、畑和貴(共著)

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)