殿村桂司 Keiji Tonomura

パートナー

東京

NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター

ニュースレター

夏休み前に読みたい「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」(2023年7月)

日本のAIガバナンスの基本となる「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」の概要(2024年5月)

対話型生成AIをはじめとする生成AIの有用性は近時急速に認識され、その普及も進みつつありますが、一方で対話型生成AIから誤りを含む回答がなされたり、事実と全く異なる内容がもっともらしく出力されたりする「ハルシネーション(幻覚)※1」等、その弊害やリスクについても指摘がなされています。

文部科学省・初等中等教育局は、対話型生成AIの教育現場での利用に関する議論の高まりを受け、2023年7月4日、「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン※2」を公表した上※3、その後も、2024年7月に同局に「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関する検討会議」を設置し、教育現場における生成AIの利活用の在り方を検討してきました。

そして、文部科学省・初等中等教育局は、2024年12月26日、上記ガイドラインを改訂し、新たに、「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)※4」(以下、「本ガイドライン」といいます。)を公表しました。

本ガイドラインは、「生成AIの概要、基本的な考え方を示した上で、学校現場において押さえておくべきポイントとして、利活用する場面や主体に応じた留意点について、現時点の知見を基に可能な限り具体的に示した」ものですが(4頁)、その内容は、今後、生成AIをはじめとするテクノロジーを使いこなすことが求められる児童生徒やその保護者にとっても確認しておく必要性が高いものといえます。また、本ガイドラインは、教育産業に従事する事業者や子どものデータを取り扱う事業者にとっても参考になるものであり、さらに、その他の事業者にとっても、生成AIの利用に関する社内ルール整備や、各社員が生成AIの性質やメリット・デメリットを理解した上で使いこなせるようになるための社員教育の検討にも資する有益なものとなっています。

そこで、本ニュースレターでは、本ガイドラインの位置付けや改訂のポイントについて説明するとともに、今後の展望等について述べます。

本ガイドライン・はじめに(3~4頁)は、本ガイドラインが、①学校教育関係者を主たる読み手として、学校現場における生成AIの適切な利活用を実現するための参考資料となるよう、利活用に当たっての基本的な考え方や押さえるべきポイントをまとめたものであることを述べるとともに、②学校現場での生成AIの利活用を一律に禁止したり義務付けたりするものではないことを強調しています。①の点に関しては、改訂前のガイドラインは、その位置付けを「学校関係者が現時点で生成AIの活用の適否を判断する際の参考資料」と述べていたのに対し、本ガイドラインは、「生成AIの適切な利活用を実現するための参考資料」と述べており、生成AIの利用に対する前向きな姿勢がより一層示唆されているものと考えられます※5。

(1) 本ガイドラインについては、ガイドライン本体に加えて、その内容を1枚にまとめた概要版と、その内容を3枚にまとめた概要版という、3つの資料が作成されており、読み手に対するわかりやすさが意識されています。

概要版(1枚) https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_shuukyo02-000030823_002.pdf

概要版(3枚) https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_shuukyo02-000030823_003.pdf

本ガイドライン https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_shuukyo02-000030823_001.pdf

(2) また、本ガイドラインは、(生成AIの概要、生成AIの教育利用の方向性、その他重要な留意点という形で章立てされており、やや項目羅列的であった)改訂前のガイドラインと比較すると、読み手に対するわかりやすさを意識して、その構成が大きく変更されています。本ガイドラインの全体像は、次のとおりです(2頁・目次)。

本編

はじめに

参考資料編

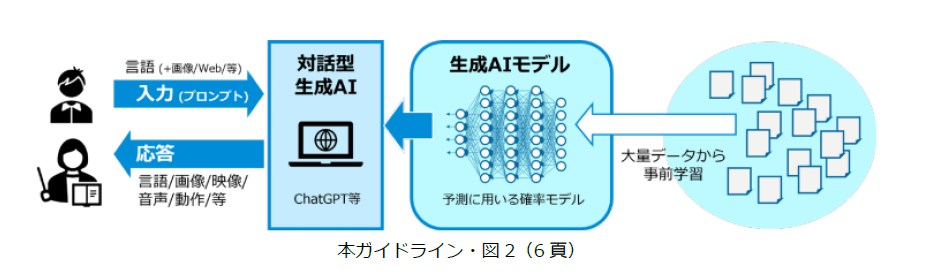

このように、本ガイドライン・本編は、項目1において、改訂前と同様、まずは生成AIに関する説明を行っています。なお、生成AIの概要については、本ガイドライン・図2として示された図が非常にわかりやすいものとなっています。

他方で、本ガイドライン・本編の項目2以降については、改訂前とは異なり、より体系的に、抽象から具体に説明を進める形で、その利活用に関する基本的な考え方を示した上で(項目2)、その抽象的な内容を更に具体化し、具体的な利活用の場面に当てはめる形で、利活用において押さえておくべきポイントを示しています(項目3)。

(3) さらに、本ガイドライン・本編には、新たに、青字で記載された6つのBox.が設けられており※6、各項目の内容をより具体的に掘り下げる形で補足(例示列挙や、より詳細な文章説明など)を行っています。また、ガイドライン参考資料編では、同様の形式で、「学校現場において留意すべき代表的なリスクや懸念の例」が示されています(28頁)。

(4) 加えて、本ガイドライン・参考資料編では、新たに、生成AIを教職員が利活用する場合と児童生徒が利活用する場合におけるチェック項目のリストが設けられた上(24~25頁)、生成AIパイロット校における先行取組事例や学校現場で活用可能な研修教材等の紹介も行われています。なお、このリストには、チェック項目に関連する記述のある本ガイドライン・本編の頁番号も付されているため、このリストを使いながら、本ガイドラインの対応箇所を確認することができ、この意味でも、改訂前のガイドラインと比べて、読み手に対する配慮が強く意識されています。

本ガイドラインは、まず項目2(1)において、生成AIを利活用する際の基本的な考え方として、改訂前のガイドラインでは若干の言及に留まっていた、生成AI利用の基本原則である「人間中心の原則」※7に言及しています(7頁)。その上で、本ガイドラインは、同原則が学校現場においても同様に妥当するものであり、「生成AIと人間との関係を対立的に捉えたり、必要以上に不安に思ったりする」のではなく、生成AIを「使い方によって人間の能力を補助、拡張し、可能性を広げてくれる有用な道具にもなり得るものと捉えるべき」としています(7頁)※8。

その上で、本ガイドラインは、項目2(1)において、改訂前のガイドラインから更に一歩進んで、生成AIが社会インフラの一部となる時代において「学びの専門職としての教師の役割」は「より重要なものになる」と明言するに至っています(7頁)。

なお、本ガイドラインは、改訂前のガイドラインに引き続き、生成AIによる的確な出力やその出力物を吟味する能力は、学習指導要領において情報活用能力に位置付けられること、生成AIが更に社会生活に組み込まれていくことを念頭に、発達段階等に応じて、教科横断的な視点から育成されることが期待されることにも改めて言及しています(7~9頁)

次に、本ガイドラインは、項目3において、学校現場における適切な生成AIの利活用の実現に資するよう、次の5つの観点を示しています(10~11頁)※9。これらの観点は、改訂前のガイドラインにおいても指摘があったものですが、本ガイドラインでは、これらが体系的に示されることで、より分かりやすく明示されるに至っています。

上記(1)③に関連して、本ガイドラインでは、上述のとおり、新たに「Box-3. 学校現場において生成AIを利活用する際の著作権に関する留意点」が設けられており(11~12頁)、

によって、著作権侵害を避けるよう取り組むことが望ましい。

という旨の具体的な記述が盛り込まれた点や、全体として著作権に関する記載が充実し、より分かりやすい説明が行われている点が注目されます。

その上で、本ガイドラインは、「3-1.教職員が校務で利活用する場面」、「3-2.児童生徒が学習活動で利活用する場面」、「3-3.教育委員会等が押さえておくべきポイント」として、上記5つの観点が各利用局面においてどのように考慮されるべきかを具体的に論ずる構成を採っています。本ニュースレターでは、特に「3-2.児童生徒が学習活動で利活用する場面」(17~20頁)を中心に検討します。

まず、本ガイドラインは、「発達の段階や各教科等における学習の状況等を含む児童生徒の実態を踏まえ、そうした教育活動が可能であるかどうかの見極め※10が重要である。」という児童生徒が学習活動で利活用する場面における基本的な考え方を明示しています(17頁)。また、「学習課題やテストの内容によっては、児童生徒が生成 AI を用いることで簡単にこなせる可能性があることも前提に、課題の内容等を吟味することや、問題の本質を問うこと、深い意味理解を促すことを重視した授業づくりを行うことも期待される。」との文言が、素案から追加されています(17頁)。このように、児童生徒による生成AIの利活用の観点のみならず、児童生徒による生成AIの利活用によって簡単に解決できてしまうような課題にならないようにとの学校や教師への示唆も含まれています※11。

その上で、児童生徒が学習活動で生成AIを利活用する具体的場面について、次の3つを例示した上で、「それぞれの場面を意識しつつ、組み合わせたり往還したりしながら情報活用能力の一部として生成AIの仕組みへの理解や生成AIを学びに生かす力を高め、『日常使いする(生成AIを検索エンジンと同様に普段使いする)』ことも視野に入れていくことが考えられる。」と述べています(17頁)。

次に、本ガイドラインは、Box-5(18頁)において、「学習場面において利活用が考えられる例、不適切と考えられる例」を挙げていますが、(利活用が考えられる例)として「教科書等の内容を児童生徒それぞれの進度に合わせて理解するために、解説やイメージを出力し、より内容に対する深い理解を生み出す助けとする」ことが追加されたこと、改訂前は発展的な学習として高度なプログラミングに生成AIの利活用することが挙げられていたのに対し、本ガイドラインでは「プログラミングの授業において、児童生徒のアイディアを実現するためのプログラムの制作に活用する」ことが挙げられるに至ったことを除き、この部分は改訂前からの大きな変更はありません。例えば、生成AIの具体的な活用例としては、以下のような例が挙げられています(18頁)。

続いて、本ガイドラインは、上記(1)で述べた5つの観点から、児童生徒が学習活動で生成AIを利活用する場面において考慮する必要がある事項をまとめています※12(19~20頁)。

| 上記(1)で述べた5つの観点 | 考慮する必要がある事項 |

|---|---|

| 安全性を考慮した適正利用 |

|

| 情報セキュリティの確保 |

|

| 個人情報やプライバシー、著作権の保護 |

|

| 公平性の確保 |

|

| 透明性の確保、関係者への説明責任 |

|

なお、上記に引き続き、本ガイドラインは、Box-6(20頁)において「課題に関する留意事項」について述べていますが、この点は、改訂前のガイドラインの記載からの変更はありません。

最後に、本ガイドラインは、参考資料編(28頁)において、国内外における議論を参考にしつつ、学校現場において留意すべきリスクや懸念のうち、代表的なものの例を以下のように整理して挙げており、参考になります。

生成AIの教育利用との関係では、子どもの情報活用能力の育成段階を踏まえつつ、まずは、子どもに生成AIそのものについての理解を深めてもらうことが重要であり、最終的には自己の判断が重要であることを十分に理解してもらうことが必要です。

そのためには、まずは身近な大人が、生成AIについて十分に理解することが重要です。未だ生成AIに十分に接したことがない場合には、本ニュースレターと本ガイドラインを見ながら、大人も一緒になって、子どもと生成AIを体験してみるのもよいかもしれません。

また、生成AIを活用するに当たっては、個人情報・プライバシーの保護や著作権保護をはじめとする様々な法的リスクについて留意する必要があるため、その実装に当たっては、専門家の助言を得た上での慎重な対応が求められます。当事務所ではテクノロジー法、知的財産法、個人情報保護・データプライバシーといった分野につき、本ニュースレターの他にも執筆しておりますので※13、よろしければこちらもご参照ください。

本ガイドラインは、今後も必要に応じて改訂を行うことが想定されていることから、引き続き情報発信を行って参ります。

※1

ハルシネーションの問題に関しては、後述する「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関する検討会議」の第4回配布資料・資料1(国立情報学研究所・新井紀子教授による提出資料)(https://www.mext.go.jp/content/20240920-mxt_jogai01-000037908_001.pdf)(最終アクセス:2025年1月21日。以下、同じ。) において、本質的な解決が困難であり、要求されるファクトチェック能力も極めて高度なものとなることが指摘されており、参考になります。

※3

詳細は、殿村桂司・近藤正篤・丸田颯人・小宮千枝「夏休み前に読みたい『初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン』」(テクノロジー法ニュースレターNo.38(2023年7月))をご参照ください。

※5

なお、本ガイドラインは、「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関する検討会議」第6回の配布資料・資料1として提示された素案(https://www.mext.go.jp/content/20241126-mxt_jogai01-000038813_001.pdf)からも変更が加えられています(例えば、3の見出しが「留意すべきポイント」から「押さえておくべきポイント」に変更され、また、「3-2 児童生徒が学習で利活用する場面」の「(2) 具体的な利活用場面」・第1段落における利活用画面に関する具体的な記述の前出しがされるなど。)。これは、上記会議第6回の配布資料・資料3(https://www.mext.go.jp/content/20241126-mxt_jogai01-000038813_003.pdf)において信州大学教育学部・佐藤和紀准教授も指摘する、留意事項が多いことにより生成AIを使わない方がいいという印象を与えてしまう可能性を払拭するためのものと考えられ、このような工夫もまた、生成AIの利用に対する前向きな姿勢を示すものといえます。その他、複数の委員から生成AIの利用を一律禁止といった理解をされないようにすべきという趣旨の発言がなされています(第5回議事録等)。

※6

「2 基本的な考え方」の「(2)生成AIの存在を踏まえた情報活用能力の育成強化」には、「Box-1. 資質・能力の3つの柱に基づく情報活用能力の整理」「Box-2. 情報モラル教育の一層の充実について」が設けられており、本編の記述と学習指導要領解説総則編との関連性がより具体的に述べられています。

また、「3 学校現場において押さえておくべきポイント」には、その冒頭に「Box-3. 学校現場において生成AIを利活用する際の著作権に関する留意点」が設けられており、改訂前のガイドラインと比較して、より分かりやすく、著作権に関する検討プロセスが紹介されています。加えて、「3-1.教職員が校務で利活用する場面」には、「Box-4. 教職員による校務での利活用例」が、「3-2.児童生徒が学習活動で利活用する場面」には、「Box-5.学習場面において利活用が考えられる例、不適切と考えられる例」と「Box-6,課題に関する留意事項について」がそれぞれ設けられており、多くの具体例が紹介されています。

※7

「人間中心のAI社会原則」(平成31年3月29日、内閣府統合イノベーション戦略推進会議)

※8

この点は、本ガイドライン・はじめに(3頁)において、「AI時代を生きる子供たちが生成AIをはじめとするテクノロジーをツールとして使いこなし、一人一人が才能を開花できるようになることは重要であり、生成AIの学校における利活用は、そのための助けになり得るものである」との指摘とも軌を一にするものといえます。

※9

これらの観点は「AI事業者ガイドライン(第1.01版)」(令和6年11月22日、総務省・経済産業省)(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20241122_1.pdf)で示されている「共通の指針」(同ガイドライン13~20頁)とも対応しており、AIの利用に関する基本的な考え方とも整合的です。

※10

なお、小学校段階の児童による生成AIの直接の利活用については、「発達の段階等を踏まえたより慎重な見極めが必要である」とも述べられていますが(15頁)、当該部分は素案段階では「特に小学校段階の児童には慎重な対応を取る必要がある」と記載されていたのに対し、委員から「禁止に近い書き方は適切でない」との指摘があったことを踏まえ、「発達の段階を踏まえた、より慎重な見極めが必要である」との表現に改められたという経緯があるようであり、過度に生成AIの利用について制限的に考える必要はないと思われます。

※11

この点については「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関する検討会議」の委員である鈴木秀樹教諭(東京学芸大学附属小金井小学校)によるブログ記事(https://note.com/ict_inclusive/n/na12f72f1fdea)も参考になります。

※12

本場面における生成AIの適切な利活用の実現のため、本ガイドライン・参考資料編(25頁)の「児童生徒が学習場面で利活用する際のチェック項目」のリストを活用することも有効と考えられます。

※13

弊所ウェブサイトに新設された特集ページ「AI×法務 最新の動向を踏まえたAIガバナンス構築に向けて」は、2024年に実施した「Technology & Innovation Seminar最新AIアップデート」第1回~第4回や、以下に挙げるニュースレターの紹介に加えて、今後随時、新たな情報が掲載されていきます。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

(2025年6月)

殿村桂司、小松諒、鳥巣正憲、滝沢由佳(共著)

(2025年6月)

関口朋宏(共著)

(2025年6月)

殿村桂司、今野由紀子、カオ小池ミンティ、松﨑由晃(共著)、近藤正篤(執筆協力)

(2025年6月)

殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)

(2025年6月)

殿村桂司、小松諒、鳥巣正憲、滝沢由佳(共著)

(2025年6月)

殿村桂司、今野由紀子、カオ小池ミンティ、松﨑由晃(共著)、近藤正篤(執筆協力)

(2025年6月)

殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)

中央経済社 (2025年5月)

長島・大野・常松法律事務所 欧州プラクティスグループ(編)、池田順一、本田圭、福原あゆみ、吉村浩一郎、殿村桂司、小川聖史、大沼真、宮下優一、水越政輝、アクセル・クールマン、山田弘、中所昌司、松宮優貴、関口朋宏、髙橋優、松岡亮伍、嘉悦レオナルド裕悟(共著)、小泉京香、甲斐凜太郎、藤田蒔人、山本安珠(執筆協力)

(2025年6月)

殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)

殿村桂司、今野由紀子、丸田颯人(共著)

(2025年2月)

殿村桂司、カオ小池ミンティ、小松諒、松宮優貴(共著)

殿村桂司、近藤正篤、丸田颯人、小宮千枝(共著)

(2025年6月)

殿村桂司、小松諒、鳥巣正憲、滝沢由佳(共著)

(2025年6月)

関口朋宏(共著)

(2025年6月)

殿村桂司、今野由紀子、カオ小池ミンティ、松﨑由晃(共著)、近藤正篤(執筆協力)

(2025年6月)

殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)

東崎賢治、羽鳥貴広、近藤正篤(共著)

(2025年3月)

工藤靖、今野由紀子、犬飼貴之(共著)

(2025年3月)

鈴木明美、松宮優貴(共著)

(2025年2月)

殿村桂司、小松諒、今野由紀子、松宮優貴(共著)

(2025年6月)

関口朋宏(共著)

(2025年6月)

殿村桂司、今野由紀子、カオ小池ミンティ、松﨑由晃(共著)、近藤正篤(執筆協力)

長谷川良和

(2025年5月)

関口朋宏(共著)

(2025年6月)

殿村桂司、今野由紀子、カオ小池ミンティ、松﨑由晃(共著)、近藤正篤(執筆協力)

(2025年6月)

近藤正篤(共著)

東崎賢治、平山貴仁(共著)

(2025年5月)

東崎賢治、近藤正篤(共著)

(2025年6月)

殿村桂司、今野由紀子、カオ小池ミンティ、松﨑由晃(共著)、近藤正篤(執筆協力)

(2025年5月)

東崎賢治、近藤正篤(共著)

東崎賢治、羽鳥貴広、近藤正篤(共著)

(2025年3月)

中所昌司