眞武慶彦 Yoshihiko Matake

パートナー

東京

NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター

特集

経済安全保障

本ニュースレターの中国語版はこちらをご覧ください。

岸田内閣の下では、経済安全保障担当大臣が設置され、経済安全保障推進会議及び経済安全保障法制に関する有識者会議が開催されるなど、経済安全保障を重視した政策立案が急速に進められました。その具体的成果の一つとして、今国会において、いわゆる経済安全保障推進法(「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」、以下「本法」と言います。)が今年5月11日に成立しました※1。各国経済のグローバルな連結が深まっている現代において、輸出規制、その他の民間経済活動に対する規制が安全保障の達成のために用いられる場面は増えており、民間企業にとって経済安全保障はより一層注視が必要な分野となりました。本稿では、企業の経済活動にも大きな影響を及ぼし得る本法の概要について、企業の事業活動に直接影響する点を中心にご紹介します。

本法は、「国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、(中略)安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進すること」を目的としています(第1条)。ここでは、米中の覇権争いに伴う各国の経済制裁や輸出管理規制の強化、国家の関与が疑われるサイバー攻撃の増加、コロナ禍によるサプライチェーンの分断等のリスクに対処するために産業基盤を強化する経済施策の必要性が高まっていることが示されています。ロシア・ウクライナ危機の深刻化※2に伴って、日本を含む各国が経済制裁のような「攻め」の施策を打ち出している一方、エネルギーや食料の安定供給について課題に直面していますが、本法は安全保障上の脅威となる行為に対する抑止力や耐性を持つための「守り」の施策の基本法と位置付けられると言えるでしょう。

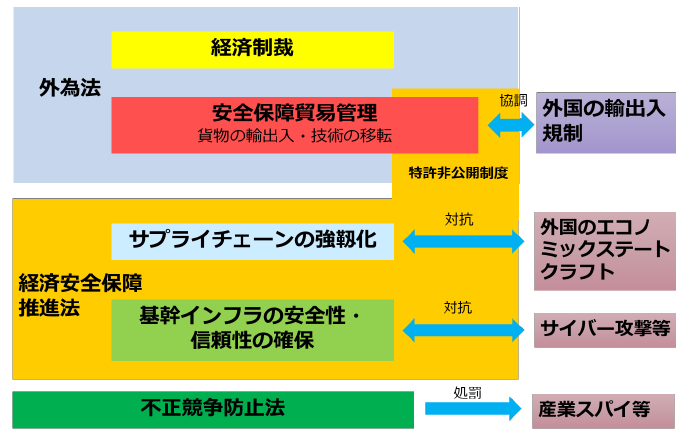

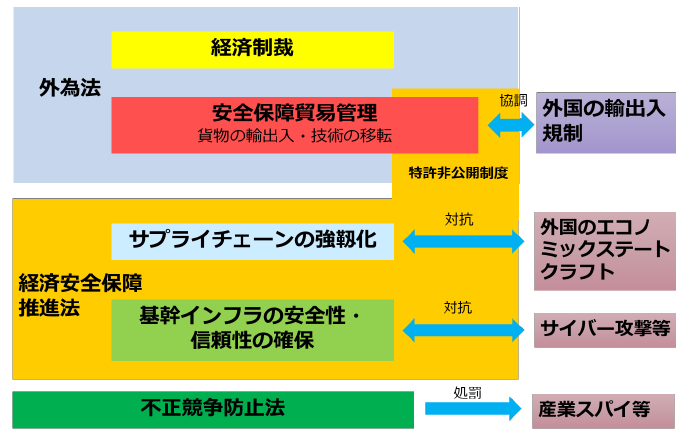

また、安全保障に関する規制枠組における本法の位置付けは、概ね下図のように整理できます。

国民生活・経済に甚大な影響を及ぼす物資について、特定の外国に対する過度の依存(サプライチェーンの脆弱性)を解消し、安定供給を確保することは、経済安全保障の中心を成すと言ってよい制度です。過去に中国が日本向けのレアアースの輸出を規制したように、重要かつ他の供給先の確保が難しい物資について、特定の外国の通商政策によって国内産業や国民生活が重大な悪影響を受けてしまう状況を防ぐことがその主な目的です。具体的には、「特定重要物資」に指定(第7条)された物資又はその生産に必要な原材料等について、所管大臣が安定供給確保を図るための取組方針を策定し(第8条)、民間事業者は、特定重要物資等の安定供給確保のための生産設備の整備や供給源の多様化等の取組方針を作成し、所管大臣の認定を受けることによって、資金調達等における支援を受けることができるようになります(第9条~第43条)。

支援措置のメニュー

民間企業にとっては、政令によってどのような物資が「特定重要物資」として指定されるかが非常に重要であり、半導体や医薬品等が指定対象として想定されていると言われていますが、産業の競争力強化と矛盾しない形での指定と制度運用が望まれるところです※3。

なお、主務大臣は、この制度の運用のために民間事業者に対する報告徴収や立入検査を行い、情報収集を行うことができるものとされています(第48条)。

次に、国民生活及び経済活動の基盤となる一定の役務で、その安定的な提供に支障が生じると国民の安全を損なうおそれがあるもの(「特定社会基盤役務」)が、サイバー攻撃等の妨害行為(「特定妨害行為」)等によって機能停止に陥ることを防ぐため、政府は特定社会基盤役務基本指針を定め(第49条)、主務大臣は重要な事業者を「特定社会基盤事業者」として指定することができます(第50条)※4。

特定社会基盤役務のカテゴリー

電気、ガス、石油、水道、鉄道、貨物自動車運送、外航貨物運送、航空、空港、電気通信、放送、郵便、金融、クレジットカード

特定社会基盤事業者は、他社から重要設備(「特定重要設備」)を導入したり他社に特定重要設備の維持管理等を委託したりする場合、それらの計画書を主務大臣に届け出る必要があります。主務大臣は、当該計画書を審査してその変更や中止を勧告することができ、特定社会基盤事業者が勧告を応諾しないなどの場合には命令を出すことができます(第52条)。なお、主務大臣が、特定社会基盤事業について報告徴収及び立入検査を行うことができるものとされています(第58条)。

通信機器等について特定企業の製品を排除する立法は、米国において国防権限法に基づく規制等が先行していますが、本制度はこれと同様に基幹インフラに不正機能が埋め込まれた設備が導入されたり、設備の維持管理等を担う企業が不正を行うことによって、当該基幹インフラの機能が停止するような事態を防ぐことを目的としています。民間事業者は、特定社会基盤事業者に指定されることによって価格や機能の観点から本来使用したいと考える設備を使用できなくなってしまう可能性もあるなど、民間事業者の経済活動の自由が制約されるおそれがあるため、安全保障と経済活動の自由のバランスをとる必要がある点は有識者会議においても指摘されているところです※5。特定社会基盤事業者の中には、上記米国国防権限法の適用がなく、重要機器の調達先について安全保障の観点から厳しい管理をしてこなかった企業もあると思われ、今後新たな検討が必要となります。

政府は、先端的技術のうち安全保障の分野で利用する可能性のある技術等、外部流出や外部依存を避けるべきもの(「特定重要技術」)について、研究開発の促進及び成果の適切な活用のための基本方針を定め(第60条)、官民協議会を設置し(第62条)、その調査研究をシンクタンクに委託して行うことができる(第64条)ものとしています。

特定重要技術は、具体的には宇宙、海洋、量子、AI等の分野における先端的な重要技術が想定されているとされています※6が、これらの分野で軍事技術に限らず広く有望な技術が発掘、育成されることによって、安全保障上の脅威に対する抑止力となるだけでなく、国内産業の振興につながることが期待されるところです。

技術の発明者が特許権を取得するためには当該技術の内容を公開する必要がありますが、当該制度によって安全保障上公開が好ましくない技術についても公開する経済的インセンティブを与えることになってしまっており、他方で有望な技術であっても安全保障上の機微性が高いことから特許出願を諦めざるを得ない場合があると指摘されてきました。

これを受けて、本法では、政府は特許出願の非公開に関する基本指針を定め(第65条)、二段階の審査によって非公開(保全対象)にする特許出願を定める仕組みが導入されます。すなわち、まず、公開による安全保障上の懸念が大きい技術分野(「特定技術分野」)の発明であるかどうかのスクリーニングが行われ(第一次審査)、それに該当する特許出願は保全審査(第二次審査)の対象となります(第66条、第67条)。これらの審査を経て保全指定の対象となった特許出願は、放棄又は取り下げることができなくなり(第72条)、当該発明の実施は許可制となり(第73条)、当該発明の内容の開示は原則として禁止され(第74条)、外国での出願が禁止される(第78条)などの制限の対象となります。

上記(4)までの制度は、サプライチェーンの脆弱性を解消したり、妨害行為のリスクを下げることによって安全保障を達成しようとする防御的な施策であるのに対して、特許出願の非公開制度は、外為法上の輸出規制や技術移転規制と同様に技術の不拡散によって安全保障を達成する制度ということになります。

「経済安全保障」を正面から目的に据えた本法は画期的なものですが、「経済安全保障」という言葉は多義的であり、本法がカバーする内容がどのようなものであるかを正しく理解する必要があるとともに、政府が安全保障と民間事業者の経営の自由をどのようにバランスさせようとしているかを慎重に見極める必要があります。安全保障を目的とした民間事業者の事業活動に対する規制は、日本が大前提としてきた自由貿易体制と相反するものとなり得るものであり、本法に基づく制度が政省令の制定を通じて具体化されていく中で両者のバランスについての議論が深まることが期待されます※8。

また、国家間の貿易摩擦や軍事的な緊張を背景としてエコノミックステートクラフトと呼ばれる経済施策がより頻繁に用いられるようになっている状況において、それらに対する防御としての経済安全保障の重要性は高まっており、企業の立場からはそれらの施策を自社の成長に結びつける可能性を模索することが重要と言えるでしょう。

※1

また、本法について、令和4年4月6日に衆議院内閣委員会における附帯決議(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/naikakuC3BFA6BC104C36E34925881D0026D8B0.htm)、令和4年5月10日に参議院内閣委員会における附帯決議(https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/current/f063_040510.pdf)がなされています。附帯決議自体には法的拘束力はありませんが、今後の運用に関する一定の指針になると思われます。

※2

ロシア・ウクライナ危機に関連する各国の経済制裁その他の動向については、NO&Tロシア・ウクライナ危機法務関連情報センターのウェブサイトもご参照ください。

※3

衆議院内閣委員会及び参議院内閣委員会の附帯決議において、事業者の自主性を尊重し、事業者間の適正な競争関係を不当に阻害することのないようにすることが求められるとともに、特定重要物資を指定する政令等の制定に際しては、関係事業者、関係事業者の団体その他の関係者の意見を考慮し、必要な知見を有する者の意見も参照すること等が求められています。

※4

なお、参議院内閣委員会の附帯決議において、中小規模の事業者については、国民生活又は経済活動への影響と、規制対応にかかる負担を考慮し、規制対象とすべきかどうかの検討を慎重に行うこととされています。

※5

2022年2月1日経済安全保障法制に関する提言III.1.(2)

(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/dai4/teigen.pdf)

※6

衆議院内閣委員会及び参議院内閣委員会の附帯決議において、特定重要技術の開発支援について、宇宙科学技術、海洋科学技術、量子科学技術、人工知能関連技術及びバイオ技術の重要性に留意することとされています。

※7

弊所のIP Law Update 知的財産法ニュースレターで取り上げる予定です。

※8

衆議院内閣委員会及び参議院内閣委員会の附帯決議において、本法の基本方針(第2条)の策定にあたって事業者等の自主性を十分に尊重することや、上記2(2)~(5)で述べた各分野の基本指針の策定にあたって事業者等に過度な負担を強いることのないよう十分に留意すること等が求められています。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

深水大輔、杉江裕太(共著)

(2025年7月)

福原あゆみ(コメント)

深水大輔、勝伸幸、角田美咲(共著)

深水大輔、勝伸幸、角田美咲(共著)

(2025年5月)

近藤亮作(コメント)

(2025年5月)

松﨑景子

中央経済社 (2025年5月)

長島・大野・常松法律事務所 欧州プラクティスグループ(編)、池田順一、本田圭、福原あゆみ、吉村浩一郎、殿村桂司、小川聖史、大沼真、宮下優一、水越政輝、アクセル・クールマン、山田弘、中所昌司、松宮優貴、関口朋宏、髙橋優、松岡亮伍、嘉悦レオナルド裕悟(共著)、小泉京香、甲斐凜太郎、藤田蒔人、山本安珠(執筆協力)

松﨑景子