眞武慶彦 Yoshihiko Matake

パートナー

東京

NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター

NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター

ニュースレター

2024年4月安保小委中間報告が示した安全保障貿易管理の見直しの方向性(2024年6月)

本ニュースレターの中国語版はこちらをご覧ください。

2023年3月31日、経済産業省は、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」といいます。)に基づき、輸出管理の対象となる貨物や技術を定める輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(以下「貨物等省令」といいます。)及び関連する通達である「輸出貿易管理令の運用について」(経済産業省貿易局昭和62年11月6日付け輸出注意事項62第11号)を改正し、高性能な半導体製造装置23品目を、新たに輸出管理におけるリスト規制の対象に追加する改正案(以下「本改正案」といいます。)を発表し、意見公募手続(パブリックコメント)による意見募集を開始しました。本ニュースレターでは、本改正案に至った背景や経緯を概観した上で、本改正案の概要と実務上の影響及び留意点について解説します。

国家間の覇権争いが技術領域においても激しさを増す中、米国政府は、2022年夏以降、米国内の半導体産業の振興を狙った施策を強力に推進する一方で、半導体に関わる対中国の輸出管理について、かつてない程に強化してきました。

まず、2022年8月9日に成立したThe CHIPS and Science Act(CHIPS及び科学法)では、最先端の型式から従来型に至るまで、様々な半導体について、米国内での製造・組立て・テストに加え、先端パッケージ・半導体・半導体製造に使用される材料・半導体製造機器の研究開発のために、約390億ドル(5兆円超)相当の資金的な援助が様々な形式で確保されました※1。しかし、米国政府から資金援助を受けた事業者に対しては、中国を念頭においた複数の制約(ガードレール条項)が課されています。すなわち、資金援助を受けた事業者は、米国商務省に対して、資金援助を受け取った日から10年間にわたり、中国その他の「懸念国※2」において、半導体製造能力の重大な拡張(material expansion。2023年3月23日に米国商務省が公表した規則案では「施設の製造能力を5%超増大させる拡張」と定義されています。)を伴ういかなる顕著な取引(significant transaction。上記規則案では「10万ドル以上の投資」と定義されています。)も行わないことを約束しなければならず※3、この約束に違反した場合、原則として援助資金を全額返還しなければなりません※4。さらに、資金援助を受けた事業者が、米国商務長官が定める国家安全保障上の懸念をもたらす技術・製品に関わることを知りながら、「懸念外国エンティティ※5」との間で共同研究や技術ライセンスを行った場合にも、原則として、援助資金を全額返還しなければなりません※6。

また、米国商務省産業安全保障局(BIS)は、特に2019年以降、半導体等の先端技術に関わる多くの中国企業をエンティティリスト(Export Administration Regulations(輸出管理規則、EAR)に基づき米国BISが発行する貿易管理上の取引制限リスト)に追加するなどして、半導体等に関わる領域における対中国輸出規制を累次強化してきましたが、2022年10月、さらに、半導体等や関連するソフトウェア・技術に関する輸出管理規制を大幅に強化しました。これには、半導体製造・スパコン関連のエンドユース規制の新設、外国製直接製品ルール(FDPR)への新類型の追加、Commerce Control List(規制品目リスト、CCL)における対中国規制品目としての半導体製造装置等の追加、エンティティリストへの掲載要件の緩和等が含まれます※7。これらの規制強化により、先端半導体とそれを含むコンピュータ関連製品、それらを製造するための装置について、製品・ソフトウェア・技術について包括的に、中国への輸出・再輸出・技術等の国内移転に米国BISの許可が必要になりました。中国政府は、これらの規制強化を含む一連の対中国輸出管理措置について、技術部門における先端優位性を保つという政治的考慮に基づく差別的かつ偽装された貿易上の制限であって、関税及び貿易に関する一般協定(GATT)第1条の最恵国待遇義務や同第11条の数量制限の一般的禁止等のWTOルールに違反すると主張して、2022年12月12日、米国を相手にWTO紛争解決手続に付託しています※8。これに対して、米国政府は、国家安全保障に関する問題は政治的問題であり、WTO紛争解決手続での解決に適さないという立場を一貫して主張しています※9。

米国内では、CHIPS及び科学法による資金援助について、半導体産業からも歓迎する声が当初挙がった一方、対中国輸出管理が相対的に緩やかな日本やEUの競合企業からの対中国輸出が抑止されておらず、日本やEUの競合企業に中国市場におけるシェアを奪われるおそれに対して強い不満が表明される状況となっていました。

そのような中、2023年1月頃から、米国政府が、先端半導体の対中国輸出規制をめぐり日米蘭の3か国が協議している旨に言及し、日本が中国を名指しした新たな規制を導入するかどうかなどが注目されていました。このような状況の下、オランダ政府は、2023年3月8日、先端半導体製造装置の輸出規制を新たに導入する方針を明らかにしており、それに続いて、日本政府も、同月31日、高性能な半導体製造装置23品目を新たにリスト規制の対象に加える本改正案を公表しました。

日本国の輸出管理(安全保障貿易管理)は、機微な貨物や技術が大量破壊兵器等の開発・製造等に関与している懸念国やテロリスト等の手に渡ることを防止することなどを目的に、外為法を最上位規範として、輸出貿易管理令(以下「輸出令」といいます。)及び外国為替令(以下「外為令」といいます。)並びに貨物等省令に基づき実施されています。輸出管理規制は、輸出令別表第一の1~15の項及び外為令別表1~15の項に列挙された貨物や技術(以下「リスト規制品」といいます。)を対象とする「リスト規制」と、リスト規制品以外の品目を対象とする「キャッチオール規制」(輸出令別表第一の16の項及び外為令別表16の項)によって構成されており、これらの規制が適用される貨物の輸出や技術の国外提供については、原則として経済産業大臣の許可が必要になります。リスト規制の対象となる貨物や技術の機能・特性等は、貨物等省令において具体的かつ詳細に規定されています。

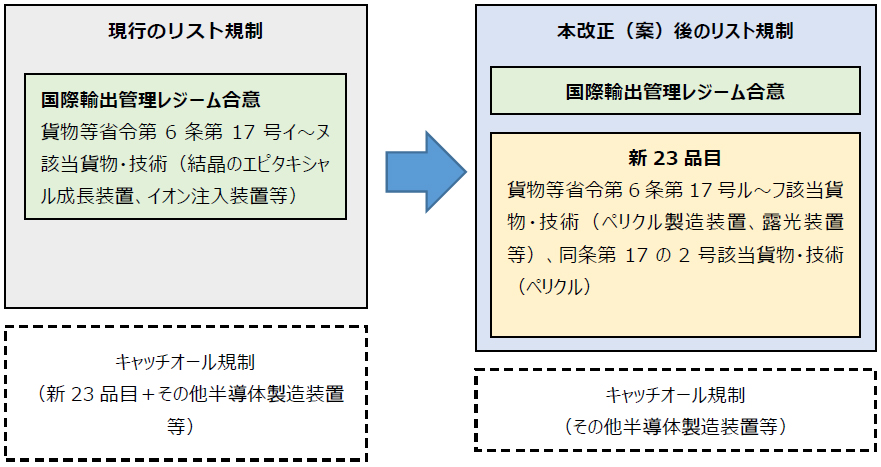

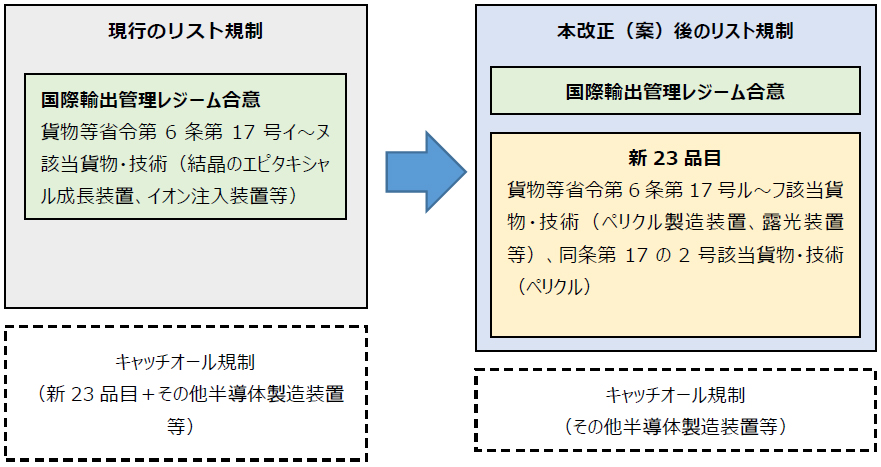

本改正案は、これまでリスト規制の対象とされていなかった高性能な半導体製造装置やその部品・付属品(具体的には、半導体の製造に必要な洗浄・成膜・露光検査等の各工程の先端品向け装置23品目)を新たにリスト規制品に追加するものです(品目の詳細は別紙(※)をご参照ください。以下、本改正案により新たにリスト規制品に追加される23品目を「新23品目」といいます。)。((※)別紙はPDF内に掲載しておりますので、「全文ダウンロード(PDF)」よりご覧ください。)

従前、リスト規制品は、参加国合意の下、ワッセナー・アレンジメントをはじめとする国際輸出管理レジームが公表する規制対象品目リストを反映する形で指定されてきました。これに対して、本改正案における新23品目の追加は、国際輸出管理レジームにおける合意の形成を待たず、日米蘭の協議に基づいて実施されるものですから、従来の対象品目の指定とは質的に異なるものといえます。安全保障政策の見地からは、立ち位置も思惑も異なる多数の参加国の合意が必要な国際輸出管理レジームの枠組みでの合意形成には長時間を要することが多い中、近年激しく変化する国際情勢等に即応し、実効的な輸出管理を実施するためには、必ずしも国際輸出管理レジームに縛られず、リスト規制品の柔軟な見直しを行うことが重要です。本改正案は、そのような見直しを行った前例として重要な意義を有すると評価することができます。

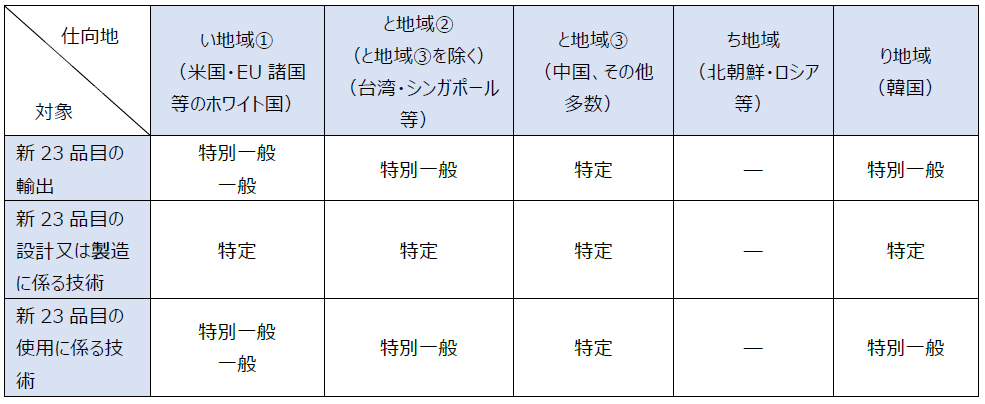

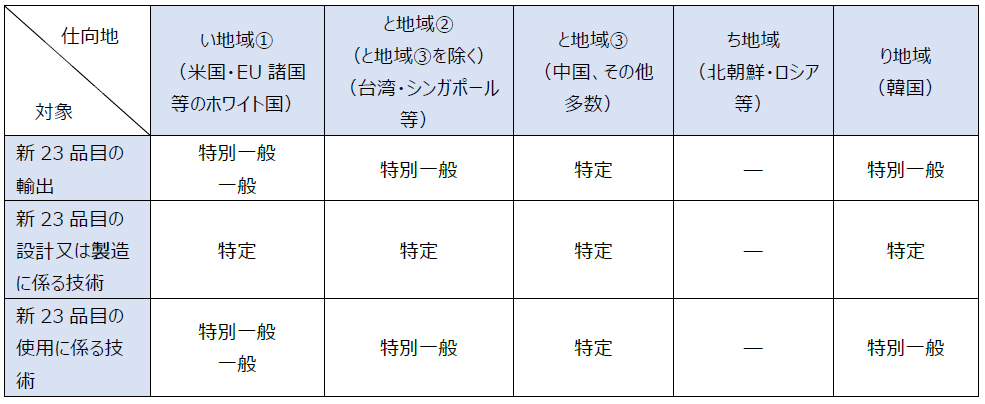

図1:本改正案の概要

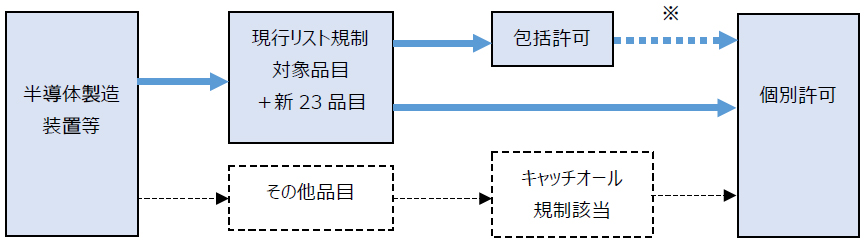

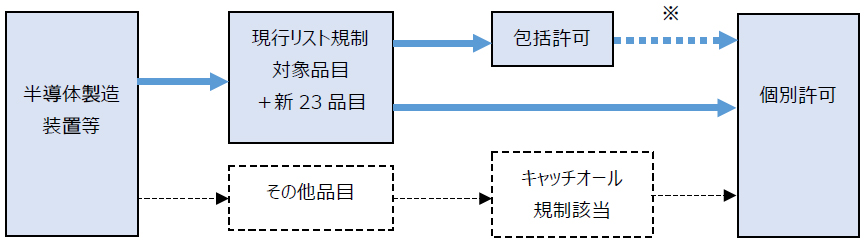

本改正案が施行された場合、新23品目の輸出や、当該品目(貨物)の設計・製造・使用に係る技術の提供(以下「輸出等」といいます。)について、包括許可又は個別許可が必要になります(輸出令第1条及び別表第一の7の項、外為令第17条及び別表の7の項)。一般包括許可や特別一般包括許可が利用できる場面は、現在、「い地域①」(米国、EU諸国等)、「と地域②」(「と地域③」を除く。台湾、シンガポール等)及び「り地域」(韓国)を仕向地とする輸出等に限られており、中国を含めたそれ以外の国・地域への輸出等を行う場合には、特定包括許可(継続的な取引関係を行っている同一の相手方に対する輸出が対象)の範囲に含まれるときを除き、個別に輸出許可申請・役務取引許可申請を行う必要があります。

図2:包括/個別許可のフローチャート

※ 包括許可の条件を満たさない場合等

表:包括許可の対象

本改正案に係る意見公募手続(パブリックコメント)による意見募集の期間は、本年4月29日までとされています。経済産業省からの公式発表はなされていませんが、本改正案は、本年5月に公布、本年7月に施行されることが予定されているという報道がなされています。

西村経済産業大臣は、本年3月31日の記者会見において、本改正案について、極めて先端的な半導体製造装置に限定したものであり、国内企業への影響は限定的である旨、審査の結果として軍事転用のおそれが認められなければ輸出が可能である旨を説明しています。この説明どおりの実務運用が行われるとすれば、本改正案どおりのリスト規制品の追加が行われたとしても、そのことにより最終的な輸出の可否に影響が生じる場面は限定的であるとも思われますが、以下のとおり、本改正案が事業者の輸出管理実務に与える影響は小さくないと考えられます。

本改正案どおりの改正が施行された場合、新23品目の輸出等を行う事業者においては、輸出者等遵守基準への対応(下記イ参照)、「みなし輸出」管理(下記ウ参照)、輸出等に際しての許可取得(下記エ参照)、取引審査(用途・需要者等の確認については下記(2)参照)をはじめとして、輸出等に際して様々な対応が必要となります。そのため、半導体製造装置やその部品・付属品の輸出等を行う事業者においては、自社が輸出等を行う製品や技術が新23品目に該当するか否かを判定(該非判定)する必要があります。

該非判定は、技術的分析を要することが多く、かなりの時間を要する場合が少なくありません。また、該否判定の結果、新23品目に該当した場合、上記のとおり様々な対応が必要になります。そのため、本改正案に関して新たに該非判定を行う必要がある事業者においては、製品の出荷や技術の国外提供等に支障が生じないよう、余裕をもって該否判定を実施することが望ましいといえます。

また、本改正案においてリスト規制品に追加された品目は、半導体製造装置そのものに限定されておらず、その部品や付属品も含まれている点にも注意が必要です。例えば、半導体製造装置の修理のために、日本国内から部品や付属品を輸出する場合にも、適宜該否判定を行い、輸出許可の取得の要否等を検討する必要があります。

該非判定の結果、新23品目に該当し、リスト規制品として管理すべき製品や技術が新たに生じる事業者においては、そのことに対応して、輸出者等遵守基準に基づきリスト規制品を取り扱う事業者が遵守すべき基準を遵守するため、輸出管理体制のアップデートが必要となり得ます。用途・需要者等の確認との関係で特に注意すべき事項については、下記(2)をご参照ください。

本改正案は、半導体製造装置やその部品・附属品の設計・製造・使用に係る技術についてもリスト規制の対象に含めていますので、これらの技術の提供に際しても、輸出管理規制の遵守を十分に意識する必要があります。

特に、2022年5月1日の改正役務取引通達※10の施行により、いわゆる「みなし輸出」の範囲が明確化され、リスト規制の対象技術の国外提供に限らず、日本国内の居住者に対する技術提供であっても、この技術提供が非居住者に対する技術提供と事実上同一と考えられるほど、当該居住者が非居住者から強い影響を受けていると評価される場合(居住者がいわゆる特定類型に該当する場合)には、原則として経済産業大臣の許可を取得すべきことが明確にされました。日本企業がリスト規制の対象となる技術を日本国内において提供する場合(役職員への提供を含みます。)であっても、技術提供先の属性の確認等について、一定の注意義務が課されている点に注意が必要です※11。例えば、本改正案によりリスト規制の対象に追加された技術を提供する場合には、提供を受ける者が特定類型に該当しないか、当該技術へのアクセス権限が適切に設定されているかなどを確認するなど、技術情報の管理を適切に実施する必要があります※12。

新23品目を取り扱う事業者、特に新23品目の輸出等を比較的高頻度で行う事業者においては、輸出等の際に毎回個別に許可を取得する事務負担を軽減するため、包括許可の取得を検討することになると思われます。包括許可の取得条件や適用範囲については、経済産業省が公表する「包括許可取扱要領※13」に詳細が規定されています。

なお、包括許可を取得した場合、例えば、包括許可の対象となっている貨物等が軍事用途に利用される疑いが生じた場合に、経済産業大臣に対する届出や報告が必要になり得るなど、包括許可取得者に課せられる義務を遵守するための輸出管理体制の構築が必要となることに注意が必要です。

新23品目については、現時点においても、キャッチオール規制を遵守するために、実務上、輸出等を行う製品等の用途や需要者等の確認を通じて、軍事転用のおそれの有無が確認される対応が多く行われていると思われます※14。もっとも、本改正案において新23品目がリスト規制品に追加されることにより、新23品目の輸出等を行う事業者については、輸出者等遵守基準上、基本的に、用途・需要者等を確認する手続を策定して当該手続に従った確認を行う義務が明示的に課されるようになります。また、西村経済産業大臣は、本年3月31日の記者会見において、当局の審査において軍事転用の懸念の有無に関する確認を強化し、厳格な輸出管理を行っていくと説明しています。そのため、新23品目を取り扱う事業者においては、輸出許可の取得や包括許可の適用にあたり、用途や需要者等の確認の適切な実施を意識することがこれまで以上に重要になります。

もっとも、現代社会において、半導体は、軍民問わず、幅広い用途に使用されていますので、半導体の製造装置や製造技術についても、その用途の軍事性の有無に関する判断が困難である場面があると思われます。特に、国家戦略として軍民融合政策を推進し、民間資源の軍事利用や軍事技術の民間転用等を進める中国※15に対して輸出等を行う場合、輸出等の直接の相手方が民間事業者であっても、軍事転用のおそれの有無を判断することに頭を悩ませることが少なくありません。このような場合、経済産業省が公表する「外国ユーザーリスト※16」や、輸出等の相手方の「軍事四証」(中国人民解放軍の武器装備品の研究開発や製造を請け負う企業等に対して取得が義務付けられている資格であり、装備承制単位資格認証、武器装備科研生産許可証、武器装備科研生産単位保密資格認証、武器装備質量管理体系認証の4種類が存在します。)の取得の有無等の確認、貿易管理当局への相談、経済安全保障に関する知見を有する弁護士等の助言の取得等を通じて、軍事転用のおそれの有無を慎重に判断する必要があります。

本改正案は、リスト規制品の範囲を拡大するものであり、輸出管理実務に与える影響は小さくありません。これまでリスト規制品の輸出等を行っておらず、新23品目を取り扱うことを理由に今回新たにリスト規制品を取り扱うことになる事業者においては、輸出者等遵守基準への対応等、新23品目がリスト規制品に追加されたことに伴って必要となる輸出管理体制の整備・運用開始が急務となります。従前からリスト規制品の輸出等を行っていた事業者においても、新23品目に関する技術管理の実施や、包括許可・個別許可の取得や許可条件の確認等を行う必要があり、本改正案に係る改正が施行される前に、自社の輸出管理体制の適切性を確認しておくことが望ましいといえます。

近年、米国政府による対中国輸出規制強化やロシアによるウクライナ侵攻※17等を背景に、輸出管理分野における法令等の改正が相次いで行われており、なかには、当局の公表から約1週間後に輸出禁止措置が施行されたケースもあります※18。国際情勢等に対応して素早く改正され得る輸出管理規制をフォローし、適時・適切に対応していくためには、迅速かつ確実な情報収集と、収集した情報を踏まえた適切なリスク分析が重要です※19。当事務所は、事業者の皆様に依拠していただける情報ソースとして、参考になる情報を適時に発信させていただくとともに、ご要望に応じて、当事務所の知見・経験に基づき、各企業の皆様が置かれた個別の状況を踏まえたリスクベースでの具体的な分析のサポートをさせていただいております。個別相談のご希望がございましたら、本ニュースレターの執筆者までご連絡いただけますと幸いです。

※1

15 U.S.C.§4652(a)(1)。資金援助を受けるための申請期間は、大きく分けて三段階(製造施設の建設等、素材・製造設備、研究開発施設)に分けて進められます。製造設備の建設等については、最先端の施設のためのプレ又はフル申請受付がすでに2023年3月31日に開始されており、以降、順次、その他の段階や細かいカテゴリーごとに受付が開始されます。なお、同法により、本文中に記載の390億ドルの援助資金に加えて、研究開発・人材育成のための132億ドルの援助資金やグローバルサプライチェーン強化の取組みのための5億ドル相当の援助資金も確保されています。

※2

基本的には中国、ロシア、イラン及び北朝鮮を指しますが、米国商務長官が、米国国防長官、米国国務長官及び米国国家情報長官と協議の上、米国の国家安全保障又は外交に対して悪影響を与える行為に従事していると認定した国も該当することとされています(15 U.S.C.§4651(7)、10 U.S.C.§4872(d))。

※3

15 U.S.C.§4652(a)(6)(C)(i)。但し、一定の例外が規定されています(同(ii))。

※4

15 U.S.C.§4652(a)(6)(E)(iii)。

※5

15 U.S.C.§4651(8)。

※6

15 U.S.C.§4652(a)(5)(C)。

※7

暫定最終規則(Interim final rule)。87 Fed. Reg. 62186 (2022年10月13日付け連邦官報)参照。

※8

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/615-1.pdf&Open=True(WTOウェブサイト。2022年12月12日付け中国政府による協議要請書)

※9

米国政府の立場として、例えば、https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/615-4.pdf&Open=True参照。

※10

「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」(平成4年12月21日付け4貿局第492号)等の一部を改正する通達。

※11

「みなし輸出」管理の明確化については、当事務所の企業不祥事・コンプライアンスニュースレターNo.59(2021年12月)「『みなし輸出』管理の明確化と実務対応」(眞武慶彦・朝日優宇)をご参照ください(https://www.noandt.com/publications/publication20211222/)。

※12

「みなし輸出」管理の明確化に伴い問題となりうる点については、経済産業省からQ&Aが公表されています(https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/minashi/minashiqa4.pdf)。

※13

令和5年3月23日付け包括許可取扱要領:

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/tutatu24fy/houkatu_toriatukaiyouryou.pdf

※14

経済産業省貿易経済協力局「大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等について」(最終改正:輸出注意事項2023第1号(令和5年1月27日公布、令和5年2月3日施行)):

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/catchtutatu.pdf

※15

防衛省「令和4年版防衛白書」30頁。

※16

令和4年11月4日付け外国ユーザーリスト:

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/20221104-3.pdf

※17

ロシアのウクライナ侵攻に伴う、対ロシア経済制裁措置については、NO&T「ロシア・ウクライナ危機 法務対応情報センター」をご参照ください。https://www.noandt.com/features/russia_ukraine_crisis/

※18

直近では、2023年3月31日に経済産業省から新たなロシア向け輸出等禁止措置が公表され、同年4月7日に施行されました(https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/downloadCrimea/20230331press2_russia.pdf)。

※19

近年における情報の収集・分析の重要性の高まりについては、大澤大弁護士がモデレーターを務めた「座談会 日本企業の経済安全保障を考える」旬刊商事法務No.2323(4月5日号)における各出席者の発言もご参照ください。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

(2025年9月)

鹿はせる、温可迪(共著)

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

(2025年9月)

若江悠

日本証券業協会 (2025年9月)

梅澤拓、工藤靖、水越恭平、佐野惠哉(共著)

(2025年9月)

福井信雄

塚本宏達、福原あゆみ、畑和貴(共著)

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)