眞武慶彦 Yoshihiko Matake

パートナー

東京

NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター

NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター

本ニュースレターの英語版はこちらをご覧ください。

ニュースレター

「みなし輸出」管理の明確化と実務対応(2021年12月)

先端半導体製造装置に係る輸出管理強化案の公表 ~貨物等省令の改正案の概要と実務上の影響等~(2023年4月)

特集

経済安全保障

産業構造審議会の通商・貿易分科会安全保障貿易管理小委員会は、後に2022年5月の「みなし輸出」管理の運用明確化※1、2023年5月の先端半導体製造装置に係る輸出管理強化※2に繋がった2021年6月の中間報告以来、約3年ぶりとなる中間報告(以下「本中間報告」という。)を2024年4月に公表した。本中間報告は、2021年6月の中間報告以降の安全保障環境の変化等を踏まえた輸出管理に関する課題についての議論をとりまとめたものであり、安全保障上の関心としての国家主体の再浮上、デュアルユース技術の重要性の高まり、国際輸出管理レジームに参加していない技術保有国の台頭等、足下の国際的な安全保障貿易環境の変化に関する現状認識を示した上で、国際社会や日本が直面する安全保障貿易管理の課題に対する対応の方向性を整理するとともに、新たな貿易管理のあり方の検討を含む中長期的な検討課題等に関する議論を報告する内容となっている。

本稿においては、本中間報告において方向性が示された具体的な対応のうち、法制化された場合に民間事業者に対する影響が相対的に大きいと思われる、(i)キャッチオール規制の見直し(下記2.)、(ii)技術管理強化のための官民対話スキームの構築(下記3.)、(iii)安全保障上の懸念度等に応じた制度・運用の合理化・重点化(下記4.)について解説する。

現行の外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)に基づく通常兵器キャッチオール規制は、いわゆるリスト規制品目(軍事転用の可能性が特に高い機微な貨物・技術として輸出貿易管理令別表第1の1~15項において指定された貨物及び外国為替令別表の1~15項において指定された技術)以外の全ての品目(食料や木材等は除く。)を対象としているが、国連武器禁輸国以外の国・地域(以下「一般国」という。)を仕向地とする場合、経済産業大臣から輸出許可申請をすべき旨の通知を受けた場合(インフォーム要件)に限って規制対象とされており、輸出者による用途確認・需要者確認の結果、通常兵器の開発・製造・使用に用いられるおそれがある場合に輸出許可申請を必要とする要件(いわゆる客観要件)は定められていない。

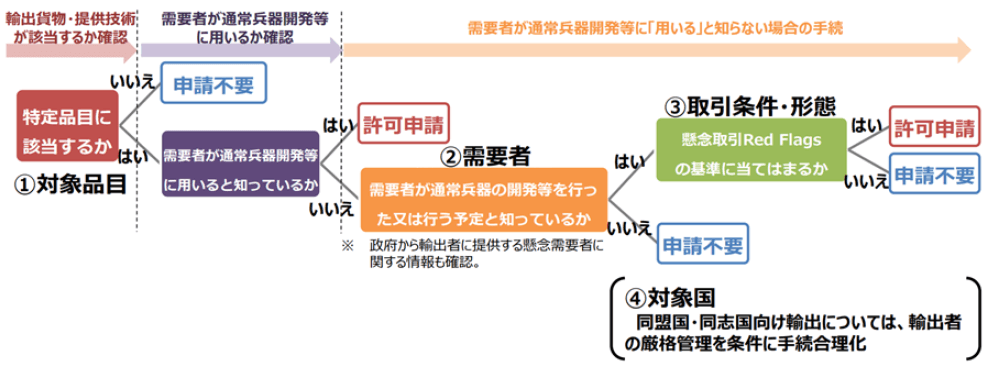

しかし、近年、米国・欧州等の同盟国・同志国は、最終用途(End Use)や最終需要者(End User)に着目した通常兵器に係る輸出規制を強化しており、一般国を仕向地とする取引であってもインフォーム以外の要件を課して輸出許可申請を求める場合がある。本中間報告は、日本も国際協調に取り組むべきであり、通常兵器キャッチオール規制について、インフォーム要件は引き続き上記全品目を対象としつつ、輸出者が通常兵器の開発・製造・使用(以下「開発等」という。)に用いられるおそれを確認した懸念の高い取引については、適切に輸出管理の対象にすべきであるとしている(本中間報告6~8頁)。本中間報告では、懸念の高い取引として規制対象とすべき取引の範囲は、①対象品目、②需要者、③取引条件・態様の観点から絞り込むことが考えられ、また、同盟国・同志国とのサプライチェーン協力等の観点から過度な規制とならないよう、④対象国と日本の関係も考慮すべきと指摘されている。本中間報告が示した具体的な対応の方向性は下表のとおりであり、これらを踏まえた一般国向け通常兵器キャッチオール規制の手続フローのイメージについても下図のとおり整理されている。

[本中間報告が示した対応の方向性]

| ① 対象品目の絞り込み |

|

|---|---|

| ② 懸念需要者に関する情報提供 |

|

| ③ 懸念の高い取引の判断基準の明確化 |

|

| ④ 対象国との関係を踏まえた合理化 |

|

[一般国向け通常兵器キャッチオール規制の手続フローのイメージ(本中間報告8頁から引用)]

外為法に基づくキャッチオール規制は、大量破壊兵器等、通常兵器のいずれについても、輸出貿易管理令別表第3に掲載された米国、英国、ドイツ等(いわゆるグループA国)を仕向地とする取引には適用がなく、経済産業大臣から輸出許可申請をすべき旨の通知(インフォーム)を行う仕組みも定められていない。

しかし、近年、懸念国等による調達活動が複雑化・巧妙化する中、ウクライナ侵攻に対する制裁を受けているロシアが第三国経由での汎用品調達活動を試みるなど、迂回調達への対応の必要性が高まっている。グループA国に対する輸出については、当該国において輸出管理が適切に行われていると考えられることから、現行の外為法においてはキャッチオール規制の適用除外とされているが、足下でグループA国を経由した迂回調達が課題となっていることを踏まえて、本中間報告では、グループA国の輸出管理当局との一層の執行協力を進めることを前提としつつ、グループA国を経由した迂回調達の懸念情報を得た場合にはインフォームを行うことができる仕組みを導入すべきとされている(本中間報告8頁)。

迂回調達を適切に規制するためには、理論的には、従来の貿易管理実務において積み重ねられてきた「仕向地」等の解釈との整合性を意識しながら、迂回調達の懸念を伴わないグループA国向け取引に支障を生じさせない解釈を整理することも考えられるが、立法論としては、新たな仕組みの導入を検討するという本中間報告が示した方向性により合理性があるように思われる。

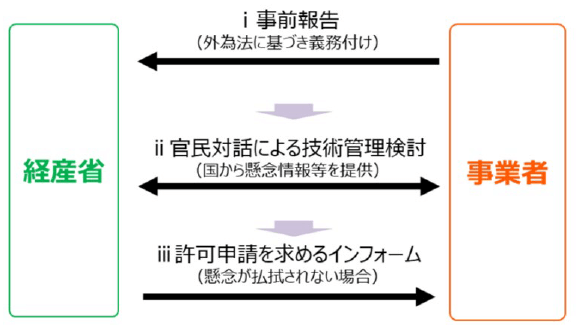

本中間報告は、近年、軍事技術と民生技術の垣根が消失する中で、取引時点では民生利用目的であった技術が、時間的経過とともに主体や用途が変化し、当初は想定できないような軍事転用に繋がる懸念があるものの、このような時間的経過に伴う軍事転用懸念には、用途確認・需要者確認をはじめとする従来の取引審査の体制では対応しきれないと指摘し、この点に係る技術管理強化は、官民対話を重視したスキームの下で実施すべきであると結論づけている(本中間報告10頁)。具体的には、管理対象とする技術提供取引について、技術の種類(汎用性、他国の獲得容易性・自力開発可能性、日本の優位性・不可欠性等)と取引の行為類型(技術流出リスクの代償、ビジネス活動への影響等)の両面から絞り込んだ上で、それらの取引について直ちに許可申請を求めることはせず、(i)技術提供者から経済産業省に対する事前報告を求め、(ii)経済産業省から技術提供者に対する懸念情報の共有や助言等を含む対話やコンサルテーションを強化し、(iii)技術流出懸念が払拭されない場合にはインフォームにより許可申請を求める、といった段階的な対応を図るべきであるとしている※3。

[技術管理強化のための官民対話を重視したスキームのイメージ(本中間報告10頁から引用)]

上記(i)事前報告については、公平性・確実性の観点から、外為法に基づく報告を義務づけるべきであり、例えば、外為法第55条の8に基づく報告義務の対象とすることが考えられると指摘されている。本中間報告の指摘に即した事前報告制度が導入された場合、技術提供者が報告義務に違反して報告せず又は虚偽の報告をした場合には、行為者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象となり(外為法第71条第9号)、法人としても同じく罰金の対象となる(外為法第72条第1項第5号)ほか、技術提供者が遵守すべき輸出者等遵守基準(外為法第55条の10)に基づく指導等が行われると思われることから、技術提供取引を行う事業者においては、このような事前報告制度が存在することを認識した上で、自らが行う技術提供取引が事前報告制度の対象となるのかなどを日常の業務フローの中で慎重に確認し、必要に応じて事前報告を履践する必要がある。

本中間報告においては、事前報告を求める時期について、技術提供取引に係る契約が行われる前の報告を義務づけるべきとしており、その背景には、上記(ii)官民対話の結果として技術提供者が任意に技術提供を中止・変更する可能性も想定し、このような場合に技術提供者が相手方に対する債務不履行責任等を負わないようにするという配慮があると思われる。もっとも、技術提供者は技術提供に関する具体的な協議等を契約締結前に相手方と行っていると考えられ、相手方との協議状況等によっては、官民対話を通じて経済産業省から懸念を示された旨を説明するだけでは技術提供の中止・変更に関する相手方の理解を得ることが困難な場合も想定され、場合によっては紛争化する可能性もあり得る。そこで、官民対話においても、経済産業省が技術提供者に技術流出懸念を示して技術提供の中止・変更の検討を要請するような場合には、(事柄の性質上、技術提供にかかる懸念の理由をそのまま伝達することは難しかったとしても)技術提供者が相手方の理解を得る上でのサポートを可能な範囲で行ったり、技術提供者が相手方の理解を得られないときにはインフォームによる許可申請の義務づけ等を行ったりするなどして、技術提供者が経済産業省から示された技術流出懸念と相手方への対応の間で板挟みにならないよう配慮した実務運用となることが望まれる。

本中間報告においては、次のような視点が提示され、効率的な輸出管理の必要性を強調した上で、例えば以下の分野における合理化が可能であると指摘している(本中間報告13~15頁)。

本中間報告が示した対応の方向性は、法制化された場合には貨物輸出・技術提供取引のいずれについても取引実務に小さくない影響を及ぼすものと思われる。とりわけ、一般国向け通常兵器キャッチオール規制における輸出者が通常兵器の開発等に用いられるおそれを確認した懸念の高い取引についての規制対象化、一定の技術提供取引に関する事前報告制度の導入については、現行の外為法に即した貿易管理プロセスでは対応できない場合も想定され、必要に応じて貿易管理プロセスの変更を検討する必要がある。現時点ではこれらの規制・制度の具体的な対象範囲は明らかになっていないが、早ければ今夏から政省令の改正が進むという報道も見られるところであり※4、特に貨物輸出・技術提供取引を行う事業者においては、今後の動向を注視し、これらの規制・制度が自社のビジネスや貿易管理プロセス等に与える影響を見極め、必要な対応をタイムリーに講じていく必要がある。

※1

企業不祥事・コンプライアンスニュースレターNo.59 (2021年12月)「『みなし輸出』管理の明確化と実務対応」(眞武慶彦・朝日優宇)

※2

国際通商・経済安全保障ニュースレターNo.5 / 危機管理・コンプライアンスニュースレターNo.75 (2023年4月)「先端半導体製造装置に係る輸出管理強化案の公表 ~貨物等省令の改正案の概要と実務上の影響等~」(眞武慶彦・近藤亮作・大澤大・朝日優宇)

※3

経済産業省(大臣官房経済安全保障室)が公表した2024年5月付資料「経済安全保障に関する産業・技術基盤強化アクションプラン改訂版」は、本中間報告を受けて「安全保障上の観点から対象技術・行為を特定したうえで、産業界との対話を通じて技術管理を強化する新たなスキームの構築に向け、今後必要な省令改正等を進める」としている(同資料82頁)。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

(2025年5月)

近藤亮作(コメント)

(2025年5月)

松﨑景子

中央経済社 (2025年5月)

長島・大野・常松法律事務所 欧州プラクティスグループ(編)、池田順一、本田圭、福原あゆみ、吉村浩一郎、殿村桂司、小川聖史、大沼真、宮下優一、水越政輝、アクセル・クールマン、山田弘、中所昌司、松宮優貴、関口朋宏、髙橋優、松岡亮伍、嘉悦レオナルド裕悟(共著)、小泉京香、甲斐凜太郎、藤田蒔人、山本安珠(執筆協力)

松﨑景子

(2025年7月)

福原あゆみ(コメント)

深水大輔、勝伸幸、角田美咲(共著)

深水大輔、勝伸幸、角田美咲(共著)

(2025年6月)

福原あゆみ