清水美彩惠 Misae Shimizu

パートナー

東京

NO&T Labor and Employment Law Update 労働法ニュースレター

NO&T Dispute Resolution Update 紛争解決ニュースレター

ニュースレター

【2025年4月施行】東京都カスタマー・ハラスメント防止条例の概要(2025年2月)

近時、消費者の権利意識の高まりや情報化社会の進展等を背景として、いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」と呼ばれる、顧客や取引先からの暴力や悪質なクレーム等の著しい迷惑行為(以下「カスハラ」といいます。)が社会的な問題となっています。

パワハラ、セクハラ等とは異なり、現状、カスハラに対しては企業に対する措置義務は課されていませんが、労働施策総合推進法※1 30条の2に基づいて定められた「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号、以下「パワハラ指針」といいます。)においては、カスハラという用語は使用されていないものの、「事業主が他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組の内容」が示され、また、厚生労働省は、カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(以下「厚労省カスハラマニュアル」といいます。)を令和4年2月25日付けで公表し、カスハラの判断基準、カスハラ対策の必要性、企業が取り組むべきカスハラ対策等についての指針を示しています。さらに、令和5年9月1日に改正された厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」(基発0901第2号)においては、心理的負荷の評価項目に、新たにカスハラに関連する項目(「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」こと)が追加されたため、今後、当該項目を理由に労災認定がなされる事例も現れることが予想されます。また、東京都が全国初のカスハラ防止条例の制定に向けて、検討部会を設置して議論を進めていることも報道されており、企業においてカスハラ対策を講ずることは喫緊の課題となっています。

本ニュースレターは、パワハラ指針におけるカスハラに関する指針及び厚労省カスハラマニュアルの内容を概説するとともに、企業が講ずべきカスハラ対策のポイントについて解説します。

一般に、カスタマーハラスメント(カスハラ)は、顧客や取引先からの暴力や悪質なクレーム等の著しい迷惑行為を指す概念として捉えられていますが、現状、カスハラに関する法規制はなく、いかなる行為がカスハラに該当するかについて、法律上の定義はありません。

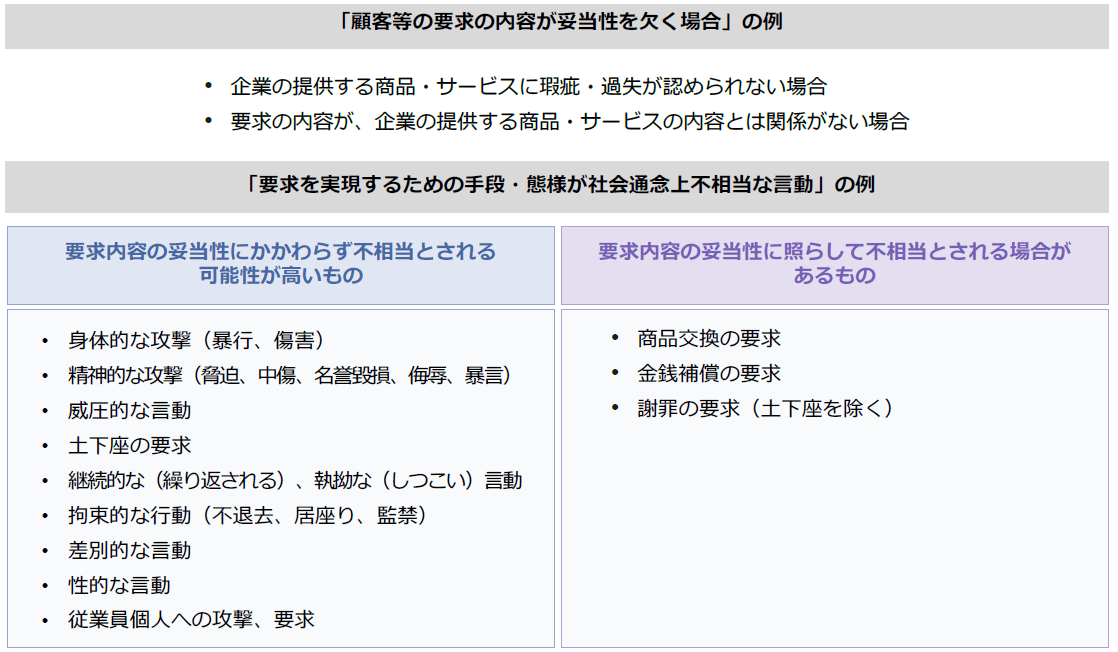

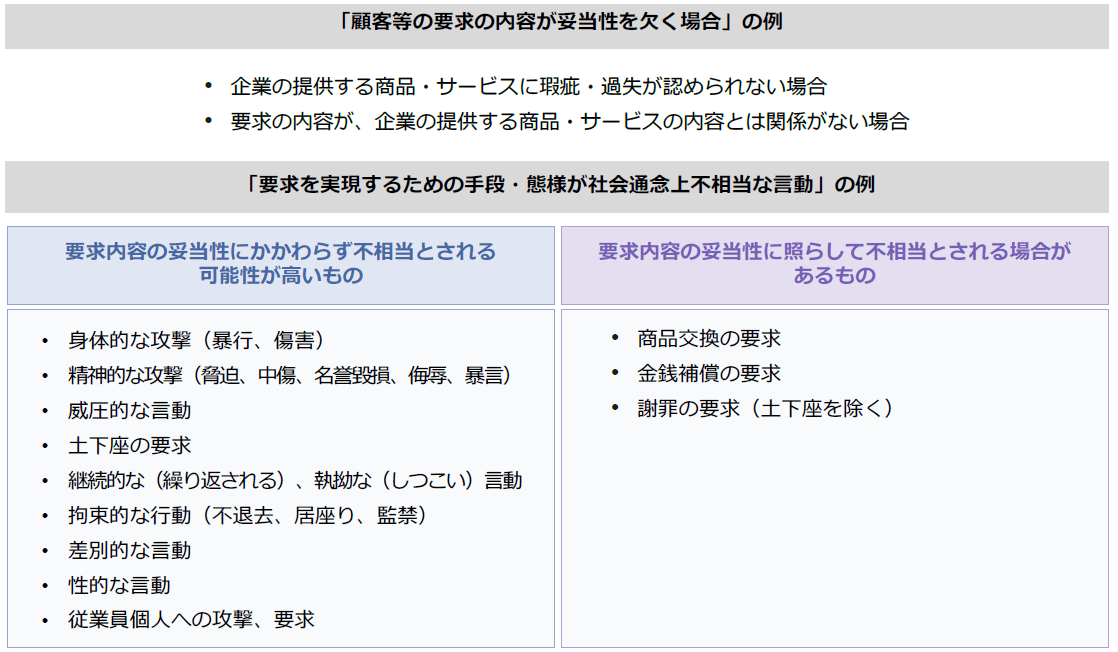

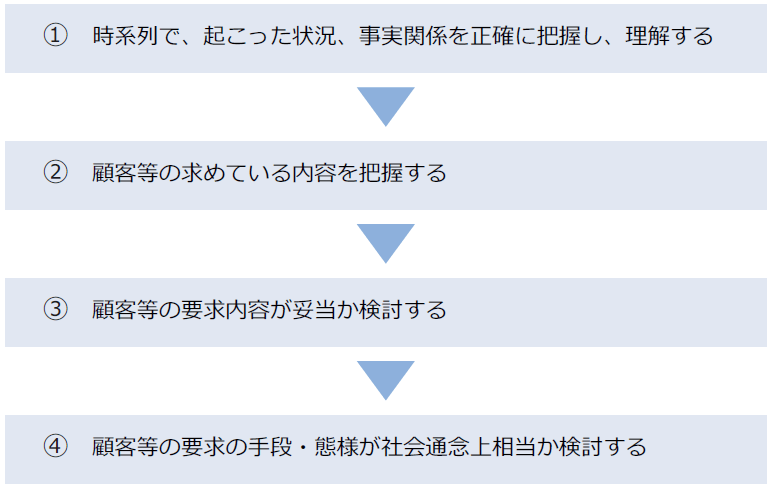

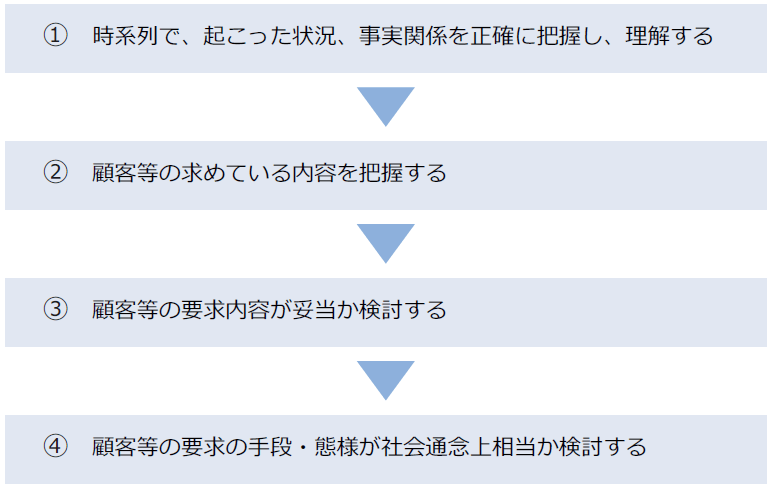

この点に関し、厚労省カスハラマニュアルは、企業や業界により、顧客等への対応方法・基準が異なることが想定されるため、カスハラを明確に定義することはできないとしつつも、カスハラに該当するか否かを判断するに当たっては、①顧客等の「要求内容」に妥当性はあるか、②「要求を実現するための手段・態様」が社会通念に照らして相当な範囲であるかという観点で判断することが考えられ、「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」がカスハラに当たるとしています。そして、①「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」及び②「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例として、以下のようなものが挙げられています。

(カスタマーハラスメント対策企業マニュアル8頁を参考に作成)

(カスタマーハラスメント対策企業マニュアル8頁を参考に作成)

なお、厚労省カスハラマニュアルにおいては、顧客等の要求内容に妥当性がないと考えられる場合であっても、企業が顧客等の要求を拒否した際にすぐに顧客等が要求を取り下げたような場合には、従業員の就業環境が害されたとはいえず、カスハラに該当しない可能性があるとも説明されています。

前記1のとおり、パワハラ、セクハラ等とは異なり、現状、カスハラに対しては企業に対する措置義務は課されていないため、企業がカスハラ対策を講じなかったとしても、直ちに法令違反の問題が生じるものではありません。しかしながら、カスハラは、従業員に対する精神的な負担が大きく、カスハラ対策が適切に講じられない場合は、従業員のパフォーマンスの低下、体調不良、精神障害の発症等につながり、貴重な人材の休職や離職を招くおそれがあります。また、企業は、労働者に対し、労働契約上、安全配慮義務や職場環境配慮義務を負っていることから、カスハラに対し、企業が適切な対応をとらなかった場合には、パワハラやセクハラの場合と同様に、労働者に対して、安全配慮義務違反等により、損害賠償責任(逸失利益、休業損害、慰謝料等)を負う場合があります。令和5年9月1日に改正された厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」(精神障害の業務起因性の有無に関する判断基準)においては、心理的負荷の評価項目に、新たにカスハラに関連する項目(「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」こと)が追加されたため、今後、当該項目を理由に労災認定がなされる事例も現れることが予想されます。

また、カスハラ対策は企業のクレーム対応と共通する問題であるところ、顧客等からのクレームに対して十分な対策を講じておくことは、クレーム対応による時間の浪費、業務上の支障、(根拠のない商品交換、慰謝料の要求等による)金銭的な損失の回避、企業に対する他の顧客等のブランドイメージの低下を防止するという観点からも有効です。

したがって、企業としては、カスハラに対して法規制がない現状においても、従業員に対する配慮(安全配慮義務)の観点及び顧客等の不当クレームに対する対策という両面において、カスハラ対策を講じる必要があると考えられます。

パワハラ指針(令和2年1月15日公表)及び厚労省カスハラマニュアル(令和4年2月25日公表)は、企業がカスハラ対策として講ずることが望ましい措置ついて、それぞれ以下のような指針を示しています。

パワハラ指針においては、「事業主が他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組の内容」として、以下の措置を講じることが有効であるとされています。

令和4年2月25日に公表された厚労省カスハラマニュアルにおいては、「カスハラを想定した事前の準備」、「カスハラが実際に起こった際の対応」について、それぞれ下記①~⑦のような指針が示されています。また、①~⑦の措置と併せて、相談者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、また、カスハラの相談をしたこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、それらを従業員に周知することも重要であるとされています。

| 経営者のトップメッセージに含める要素の例 |

|---|

|

(カスタマーハラスメント対策企業マニュアル20頁を参考に作成)

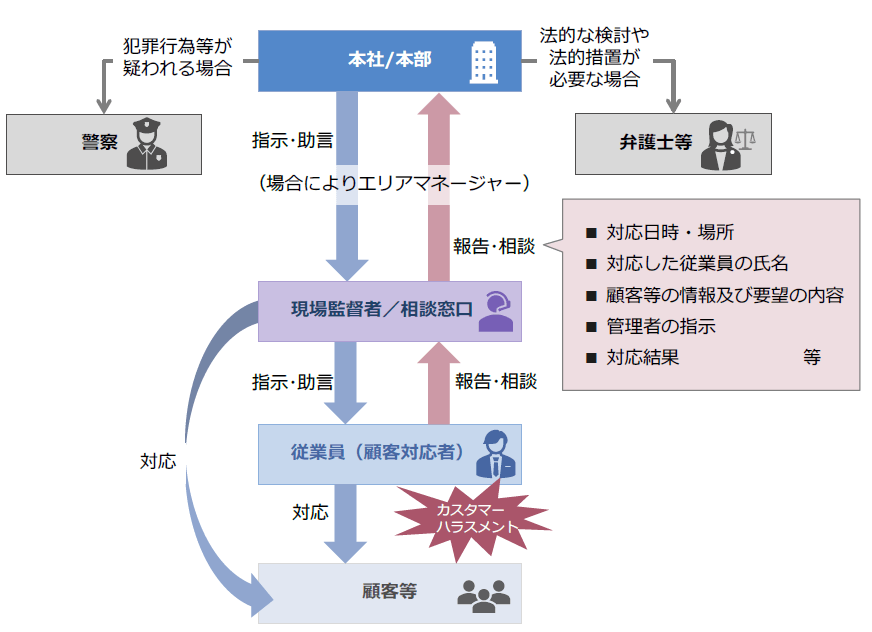

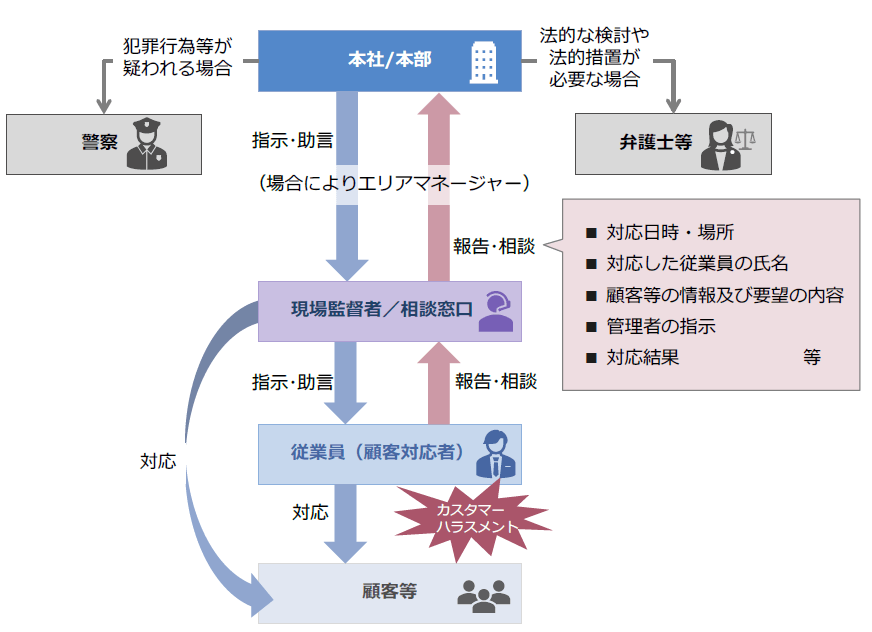

【カスハラに関わる内部手続の流れの例】

(カスタマーハラスメント対策企業マニュアル33頁を参考に作成)

【カスハラに関わる内部手続の流れの例】

(カスタマーハラスメント対策企業マニュアル33頁を参考に作成)

| 従業員に対する教育・研修内容の例 |

|---|

|

(カスタマーハラスメント対策企業マニュアル35頁を参考に作成)

相談対応者の一般的な事実関係の確認・判断フロー

(出典:カスタマーハラスメント対策企業マニュアル36頁)

相談対応者の一般的な事実関係の確認・判断フロー

(出典:カスタマーハラスメント対策企業マニュアル36頁)

カスハラは、パワハラとは異なり、雇用関係のない第三者との関係で問題となるものであるため、社内研修を実施して、カスハラの発生を未然に防止するということは困難な面があります。また、実際にカスハラ被害が生じた場合においても、社内におけるハラスメントのように、就業規則に基づいて指導、懲戒処分等の直接的な措置を講ずることも難しい側面があることから、社員に対するハラスメント対応とは異なる配慮・対策も必要となってきます。そこで、企業としては、カスハラ対応方針の策定・社内体制整備及びカスハラ発生時の対応については以下の点に留意するとよいでしょう。

カスハラ対策は、企業のクレーム対応と共通する問題ですが、顧客等からのクレームに対してどのような対応をすべきかについては、業種、業態、企業文化、顧客等との関係等によって、企業各社で対応方針が異なり得るところです。このため、カスハラ対応方針を策定するに当たっては、企業ごとに、過去に発生したカスハラ事例の情報を収集、分析して、カスハラの類型ごとにどのような対応を行うべきかについて社内で検討を行い、現場での初期対応の方法や手順、社内での報告や相談等のための内部手続(報告・相談、指示・助言)の方法や手順等に関するマニュアルを策定するとともに、カスハラの類型ごとに、現場での具体的な応答例を準備しておくことが有効であると考えられます。このようにして策定したマニュアルは、PDCAサイクルに基づき、新たに発生したカスハラ事例の対応、カスハラに対応した従業員の意見等を踏まえて、定期的に見直しを行うことが有効です。また、顧客等による迷惑行為が発生した場合に、企業として毅然とした対応をとり、必要に応じ顧客等の利用を制限したり、退去を求めたりすること等の対応が可能となるよう、サービスの利用規約や約款等を改訂し、カスハラに関する規程類を整備しておくことも有用でしょう。

また、顧客等からのクレームがカスハラに該当するか否かや、顧客からのクレームに対してどのように対処するべきかの判断に際しては、事実関係の確認や法的な判断が必要となる場面も少なくなく、また、顧客等が暴力や暴言等を行う場合もあり得ることから、必要に応じて、本社担当者を通じて、弁護士や警察等の外部関係機関と連携できる体制を構築しておくことも重要となります。

このように現場における初期対応について可能な限り具体的に定めても、マニュアルに記載のない不測の事態が生じた場合には、本社担当者への相談・連絡を徹底することで、初期対応の誤りによる事態の悪化を防ぐことや、現場従業員の精神的な負担を軽減することができると考えられます。そして、社員に対する研修・教育においては、マニュアルに沿って対応方法や社内での相談・報告の方法・手順について周知するとともに、過去の事例をもとに、ケーススタディやロールプレイを実施することが非常に有効です。

顧客等からのクレームがカスハラに該当するか否かを判断するためには、顧客や従業員等からの情報に基づいて、正確な事実関係の確認をすることが必要となります。しかしながら、カスハラの場合には、企業の指揮命令権が及ばない社外の取引先や顧客等との関係で問題となるため、顧客等に対して、事実確認のためのヒアリング等を実施することに困難が伴います。このため、カスハラが発生した場合には、音声の録音や録画等を通じて、顧客等のクレームの内容やその状況を記録化しておくことも有効です。

このようにして確認した事実に基づき、顧客等の要求内容が妥当か否か、また、要求の手段・態様が社会通念上相当といえるか否かを検討し、商品に瑕疵がある又はサービスに過失がある場合にのみ、謝罪、商品の交換・返金等の対応を行い、それらがない場合は毅然とした対応をとり、要求等には応じられない旨を明確に伝えることが望ましい対応といえます。不当要求に対して、要求に応じられない旨を明確に伝えたにもかかわらず、悪質なクレームを継続して長時間居座ったり、繰り返し電話を架けてきたりする場合には、弁護士や警察等の外部関係機関と連携することも視野に入れながら対応する必要があります。従業員に対する配慮措置としては、厚労省カスハラマニュアルも指摘するように、カスハラに対し、複数名あるいは組織的に対応することが基本となります。顧客等から殴る、蹴る等の暴力行為や身体接触といったセクハラ行為が行われた場合には、上司等の現場監督者が顧客対応を代わる等して顧客等から従業員を引き離すとともに、状況に応じて、弁護士や警察との連携を取りながら対応することが考えられます。また、従業員に対する定期的なストレスチェックを実施するとともに、カスハラの被害を現に受けた従業員にメンタルヘルスの不調の兆候がある場合には、早期の段階で、産業医等の産業保健スタッフによる面談や専門の医療機関への受診勧奨等、適時かつ適確な対応を講ずることが重要となります。

令和5年9月1日に改正された厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」において、新たに追加されたカスハラに関連する項目(「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」こと)の心理的負荷の評価においても、心理的負荷としては「中」程度の迷惑行為であっても、会社に相談し又は会社が迷惑行為を把握していたにもかかわらず会社が適切な対応をとることなく改善されなかった場合には、心理的負荷は「強」となり得る旨が示されています。

また、マイバスケット事件判決(東京地裁平成30年11月2日、平成29年(ワ)第29254号)は、小型食品スーパーマーケットを経営する会社の元従業員が、勤務中に買い物客とトラブルになり、暴言や乱暴な行為を受けたにもかかわらず、会社が当該従業員の生命、身体の安全確保の配慮をしなかったため精神的な損害を被ったとして、当該会社に対して安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求を求めた事案において、当該会社において、①誤解に基づく申出や苦情を述べる顧客への対応について、テキストを配布し、苦情を申し出る顧客への初期対応を指導していたこと、②店舗マネージャーの不在時にも「サポートデスク」や近隣店舗のマネージャー等に連絡を取れるような体制がとられ、店員が接客でトラブルになったときの相談体制が整えられていたこと、③当該会社の店舗には店舗マネージャー等の緊急連絡先等が提示されており、トラブル時に正社員に相談して指導等を求める体制が整えられていたこと、④各店舗のレジカウンターに非常時に備えて通報用の緊急ボタンが設置されており、従業員にこれを周知していたこと、⑤深夜の時間帯には2名以上の人員体制としていたこと、⑥上記のトラブルを受けて当該会社は当該従業員を一時的に他店舗にて勤務させていたこと等を認定し、当該会社において、接客トラブル発生時の相談体制や従業員の安全を確保する体制等が十分整備されていたとして、当該会社の安全配慮義務違反を否定し、当該従業員の損害賠償請求を棄却しました。このように、企業が、適切なカスハラ対応方針を策定し、社内体制を整備するとともに、カスハラ発生時に従業員の安全に配慮した適切な対応をとることは、従業員に対する安全配慮義務や職場環境配慮義務の観点からも重要であり、企業が損害賠償責任を負うリスクを低減することにつながります。

パワハラ、セクハラ等とは異なり、現状、カスハラに対しては企業に対する措置義務は課されていませんが、企業は、従業員に対して安全配慮義務や職場環境配慮義務を負っており、また、カスハラ対策は企業のクレーム対応と共通する問題であるため、企業として、適切なカスハラ対策を講じることは重要です。カスハラ対策を適切に講じない場合には、カスハラによる従業員のメンタルヘルスの不調、従業員の休職や退職による人材不足、レピュテーションの低下、従業員に対する安全配慮義務違反による法的責任の発生等、様々なリスクを負うことになります。

そのため、各企業におかれましては、パワハラ指針(カスハラに関する部分)及び厚労省カスハラマニュアルを参考に、また、それぞれの業種、業態、企業文化等を踏まえた上で、個別にカスハラ対策を取り組む必要があります。企業におけるカスハラ対策の策定やカスハラ発生時の対応を検討するに際して、本ニュースレターをお役立ていただければ幸いです。また、弊所では、カスハラに関する社内研修、カスハラに関するマニュアルや各種規程の整備のサポート等も対応しておりますので、ご要望があれば、弁護士宛にご連絡ください。

※1

正式名称は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」。令和2年6月1日に、パワハラに関する措置義務を課した改正法が施行。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

(2025年7月)

殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)

(2025年6月)

神田遵

(2025年6月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

(2025年6月)

壱岐祐哉(講演録)

(2025年7月)

殿村桂司、小松諒、松﨑由晃(共著)

(2025年6月)

神田遵

(2025年6月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

(2025年5月)

福井信雄、山内建人(共著)

(2025年6月)

神田遵

(2025年6月)

壱岐祐哉(講演録)

(2025年3月)

神田遵

清水美彩惠、伊藤菜月(共著)

(2025年5月)

小原淳見、戸田祥太、エンニャー・シュー(共著)

(2025年6月)

神田遵

(2025年6月)

壱岐祐哉(講演録)

東崎賢治、平山貴仁(共著)

(2025年6月)

神田遵

梶原啓

(2025年4月)

杉本花織

(2025年4月)

伊藤眞