渡邉啓久 Yoshihisa Watanabe

パートナー

東京

NO&T Infrastructure, Energy & Environment Legal Update インフラ・エネルギー・環境ニュースレター

2024年6月12日、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律が成立し、同月19日に公布された。同月23日に閉会した通常国会では、内閣提出法案62のうち、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」の改正法案※1を除く61の法律が成立し、脱炭素、ESG・サステナビリティ関連の重要な法令の成立も目立った。本稿で取り上げる地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」という。)の一部改正法もその一つであり、①地域脱炭素化促進事業制度の拡充と②二国間クレジット制度(JCM)の着実な実施を確保するための実施体制強化に関する措置の二点が柱となる。

今回成立した一部改正法は、一部の規定を除き、2025年4月1日から施行される※2。

地域脱炭素化促進事業の計画・認定制度は、地域における脱炭素化の取組みを促進し、プロジェクトの円滑な実施を促進すべく、2021年6月に公布された温対法の改正により導入された制度である。

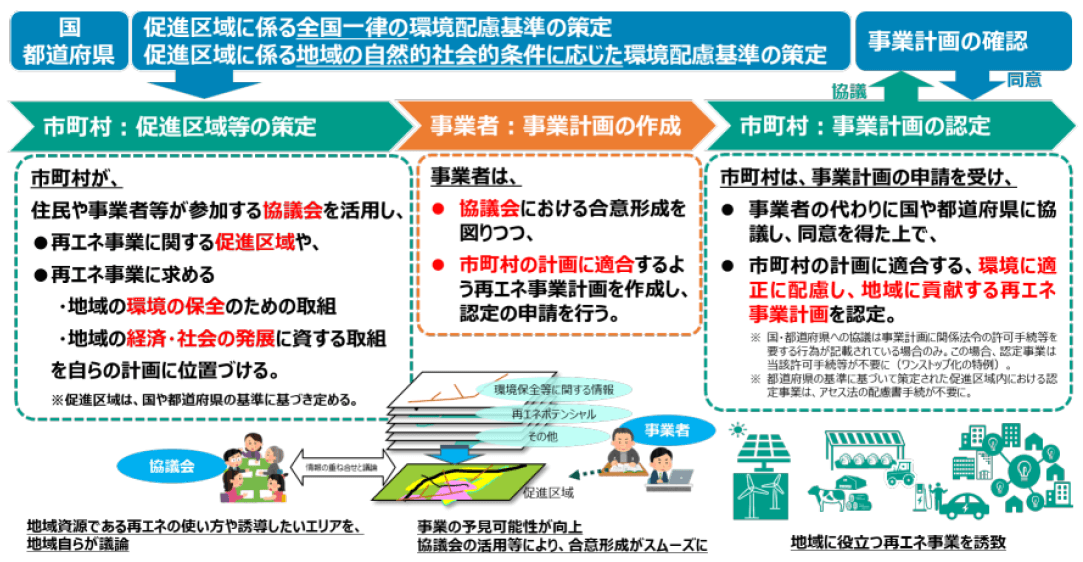

地域脱炭素化促進事業の計画・認定制度は、①市町村が地域脱炭素化促進事業の目標、同事業の対象となる区域(促進区域)、促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類及び規模などの地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を含めた地方公共団体実行計画を策定することを前提に※3、②事業者が地方公共団体実行計画に適合した事業計画を策定し、申請により市町村の認定を受けることで、許認可のワンストップ化などの特典を得られる仕組みである(下記図表を参照。)。

このうち①の段階は市町村が主導して行う手続であり、市町村が地方公共団体実行計画における「地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項」を策定するに当たり、関係者が参加する議論の場(協議会)を設けるなどして課題の抽出や解決方法を検討し、促進区域や市町村が同事業に対して求める「地域の環境の保全のための取組」、「地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組」等を決定するプロセスである※4。市町村が定める地方公共団体実行計画が協議会におけるステークホルダーとの協議を反映し、事業の適地や調整が必要な課題が見える化されることによって、事業者の事業予見性を高めることが意図されたものである。

(出典:環境省「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)」3頁)

②の地域脱炭素化促進事業の計画・認定に向けた手続は、大要、以下のようなものである。まず、地域脱炭素化促進事業を実施しようとする事業者は、当該地域脱炭素化促進事業の実施に係る事業計画(地域脱炭素化促進事業計画)を作成し、地方公共団体実行計画(但し、法第21条第5項に従って、当該市町村が地方公共団体実行計画(区域施策編)において「地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項」を定めた場合に限る。)を策定した市町村(計画策定市町村)に対して認定の申請を行うことができる(法第22条の2第1項及び第2項)。

申請を受けた計画策定市町村は、①当該地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画に適合するものであること、②同計画に記載された地域脱炭素化促進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること、③その他関係省令で定める基準に適合するものであることを認めたときは、同計画を認定する(同条第3項)。

計画策定市町村は、当該認定を行うに際し、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された地域脱炭素化促進施設の整備等が、①温泉法に基づく土地の掘削等の許可、②森林法に基づく民有林等における開発行為の許可、③廃棄物処理法に基づく熱回収施設の認定や指定区域内における土地の形質変更届出、④農地法に基づく農地の転用の許可、⑤自然公園法に基づく国立・国定公園内における開発行為の許可等又は⑥河川法に基づく水利使用のために取水した流水等を利用する発電の登録が必要な行為に該当する場合、環境大臣又は管轄都道府県知事等の許認可権者等と協議しその同意を得なければならない(同条第4項)。

その結果、認定を得た事業者(以下「認定事業者」という。)は、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って地域脱炭素化促進施設の整備等を実施する場合、関係許認可等の取得・届出に係る別途の手続を省略することができ(法第22条の5乃至第22条の10)、これらの手続を当該認定の申請とあわせてワンストップで行うことが可能となる。また、環境影響評価制度との連携の観点から、認定を得た事業者は、環境影響評価法に基づく事業計画の立案段階における配慮書手続(環境影響評価法第2章第1節)の省略という特例を受けることができる(法第22条の11)。

環境省は、「地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック」(最新版は2024年4月改訂の第4版)や「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)」を公表するなどして、地域脱炭素化促進事業の促進を積極的に後押ししている。

改正法によって、地域共生型の再エネ導入促進のため、再エネ事業の導入促進のための促進区域(再エネ促進区域)の設定等の加速化に向けた制度が一層拡充される。

現行温対法の下では、各市町村がそれぞれ「地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項」を定めることのみが予定されている。これに対し、改正法の下では、都道府県及び市町村が共同して、地方公共団体実行計画における「地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項」を定めることができるようになる(改正法第21条第6項)。

これにより、複数の計画策定市町村の区域(改正法第21条第6項の規定により地方公共団体実行計画において定められた促進区域内に限る。)に跨がる地域脱炭素化促進事業計画の認定等の手続は、当該計画策定市町村が属する都道府県又は都道府県知事が処理することになる(改正法第22条の5第1項)※5。新制度の下で、再エネ促進区域の設定等が一層加速化されることが期待される。

改正法の施行により、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項に基づく宅地造成等に関する工事の許可及び同法第30条第1項に基づく特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の手続がワンストップ化の対象に追加され、認定事業者は別途これらの許可を得る必要がなくなる(改正法第22条の10)。これに代わり、計画策定市町村は、地域脱炭素化促進事業計画の認定に際して、上記許可に係る許可権者である関係都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない(改正法第22条の2第4項第7号・第8号)。

二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism:JCM)は、途上国等への優れた脱炭素技術、製品、システム、サービス、インフラ等の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価するとともに、日本の「国が決定する貢献」(NDC)の達成等に活用すること、及び地球規模での排出削減・吸収行動を促進することにより、国連気候変動枠組条約の究極的な目的及びパリ協定の目的に貢献することを目指す制度である※6。

パリ協定第6条第2項にいう任意の協力的アプローチ(cooperative approaches)の一つとして、日本が積極的に進めてきた制度であり、2024年5月現在、日本のJCMパートナー国は、中央・東南アジア、アフリカ、中南米諸国など29カ国に上る※7。

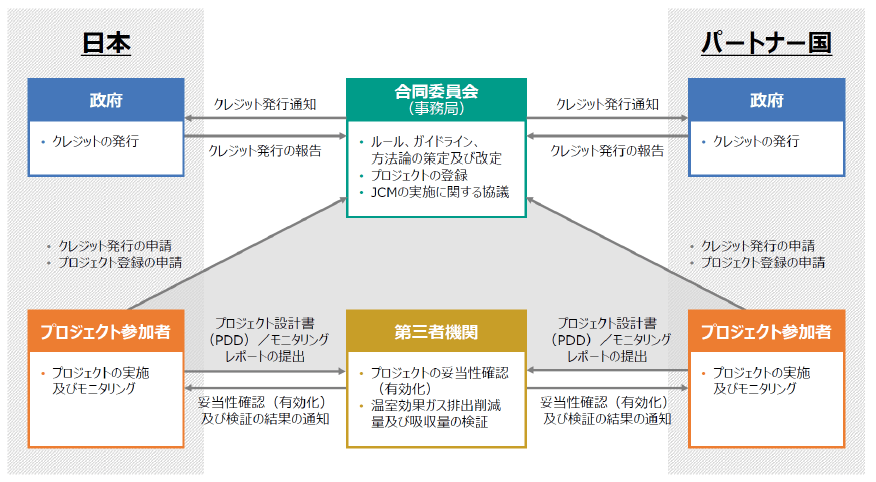

(出典:環境省「二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism (JCM) の最新動向)」(2024年5月)6頁)

JCMプロジェクトによって創出されるクレジットは、プロジェクトへの資金支援や投資などの日本側の貢献に応じ、合同委員会において、日本政府、日本側のプロジェクト参加者、パートナー国政府、パートナー国側のプロジェクト参加者等へ配分される。

2024年2月現在で、250件超のプロジェクトが組成されたとされる※8。また、2030年度までに累積1億t-CO2程度の国際的な排出削減・吸収量を確保するとの目標に対して、既存のJCMプロジェクトによる累積削減量は、同月現在、約2,300万t-CO2に上っている※9。

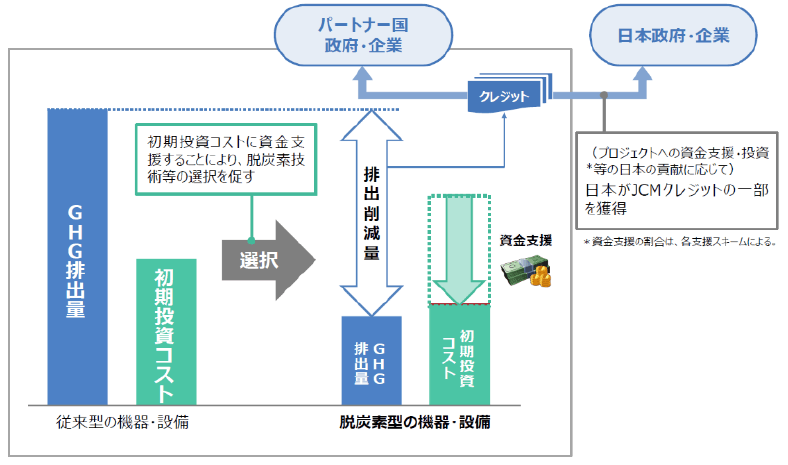

(出典:環境省「二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism (JCM) の最新動向)」(2024年5月)3頁)

もっとも、これまでのJCMプロジェクトのほとんどは日本政府による資金支援や実現可能性調査により実現したプロジェクトであり、日本企業の資金負担は限られ、民間事業者が取得したクレジット量も限定されたものであった※10。今後更なるJCMプロジェクトの組成に向けては、JCMクレジットの取得を企図する、政府資金に頼らない民間資金を中心とするプロジェクト組成の促進が必要とされ、環境省などは、2023年3月に「民間資金を中心とするJCMプロジェクトの組成ガイダンス」を策定し、今年3月に改定版を公表している。

こうした背景の下、改正法により、パートナー国との調整等を踏まえたJCMクレジットの発行、口座簿の管理等に関する主務大臣の手続等が一層整備される。

改正法の下で、JCMプロジェクトは「国際温室効果ガス排出削減等協力事業」(改正法第2条第9項)と扱われる。民間事業者による国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施に向けたプロセスは、大要以下の通りである(同法第57条の2乃至第57条の4)。

パートナー国の増加等に対応するため、日本側の合同委員会事務局等の業務を指定法人(「指定実施機関」と定義される。)に委任することを可能とする制度が創設される(改正法第57条の19)。上述した国際協力排出削減量口座簿の作成や、政府保有口座及び法人等保有口座の開設(同法第57条の6)などの主務大臣の事務(国際協力排出削減量関係事務)が指定実施機関に委任されることが想定されている。

今回の温対法の改正法は、上述したもののほか、日常生活における温室効果ガスの削減促進のため、原材料の調達から廃棄までのライフサイクル全体の排出量が少ない製品等の選択や、排出削減に資するライフスタイル転換を促進するための規定整備も行われる(改正法第24条。なお、同条については公布の日に即日施行されている。)。2050年カーボンニュートラルの実現に向け近時頻繁に改正されている温対法であるが、企業の気候変動対応の観点から、今後もその改正・運用動向に注目していく必要があろう。

※1

同法案は、①排他的経済水域(Exclusive Economic Zone:EEZ)における洋上風力発電施設の設置許可制度と②一般海域における環境影響評価手続の初期段階を国が担う仕組み(環境調査のセントラル方式)の導入の二つを柱とするもので注目を集めたが、2024年5月28日に衆議院を通過したものの、同年6月21日の参議院本会議にて継続審査とすることが全会一致で決議された。

※2

以下、現行の温対法を示すときは「法」又は「現行温対法」といい、改正後の温対法を示すときは特に「改正法」という。

※3

都道府県、指定都市、中核市等については、地方公共団体実行計画において「温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項」を定める計画(いわゆる「地方公共団体実行計画(区域施策編)」)を策定することが義務付けられているのに対し(法第21条第3項)、その他の市町村については努力義務に留まる(同条第4項)。また、全ての市町村は、地方公共団体実行計画(区域施策編)を策定する場合、「地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項」を定めるよう努めることとされているが、この点も努力義務とされている。

※4

環境省「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)」2頁

※5

なお、同計画の認定に際して、都道府県は、予め計画策定市町村の長と協議し、その同意を得なければならない(同条第2項)。

※6

環境省 脱炭素ポータル「二国間クレジット制度(JCM)とは何か?~温室効果ガスの世界的な排出削減・吸収に貢献する取組~」

※7

環境省「二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism (JCM) の最新動向)」(2024年5月)4頁

※8

環境省=経済産業省=外務省=農林水産省「民間資金を中心とするJCMプロジェクトの組成ガイダンス(改訂版)」1頁

※9

環境省「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の概要」

※10

前掲注8書 9頁

※11

なお、現行の仕組みの下でも、事業概要(Project Idea Note:PIN)の作成及び提出が求められている(前掲注8書 5頁)。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)

(2025年8月)

杉本花織

(2025年8月)

井上聡、福田政之、月岡崇、下田祥史、村治能宗、糸川貴視、大野一行(共著)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)

宮下優一、薄実穂(共著)

宮城栄司、井柳春菜(共著)