宮城栄司 Eiji Miyagi

パートナー

東京

NO&T Real Estate Legal Update 不動産ニュースレター

NO&T Infrastructure, Energy & Environment Legal Update インフラ・エネルギー・環境ニュースレター

ニュースレター

まちづくりGX推進のための都市緑地法等の改正(2024年6月)

2024年5月22日に成立し、2024年11月8日に施行された都市緑地法の改正※1により、優良緑地確保計画認定制度が開始され、2025年3月18日に14件の優良緑地確保計画の認定(TSUNAG認定)が行われた※2。TSUNAG認定は、民間事業者による緑地確保事業(都市における緑地の確保のための取組)に関する計画が都市緑地法第87条に基づき国土交通大臣が策定した緑地確保指針に適合することについて認定を受けることができる制度である(都市緑地法第88条第1項)。民間事業者は国土交通大臣からTSUNAG認定を受けることにより、都市緑化支援機構※3から緑地確保事業の実施のために必要な資金の貸付けを受けることができる(同法第70条第5号)。本稿では、TSUNAG認定制度について概観する。

上記のとおりTSUNAG認定は、国土交通大臣が策定する緑地確保指針に適合する緑地確保事業に関する計画を認定する制度であるところ、緑地確保指針では、都市緑地確保事業者が取り組むべき事項及び配慮すべき事項として以下の7つを掲げている※4。TSUNAG認定創設の背景には、地球規模の課題である①気候変動対応(CO2の吸収、エネルギーの効率化、暑熱対策等)や②生物多様性の確保(生物の生息・生育環境の確保等)に加え、コロナ禍を契機とした人々のライフスタイルの変化を受けた③幸福度(Well-being)の向上(健康の増進、良好な子育て環境等)の社会的要請への対応の必要性があることから、緑地確保指針はこれらに沿った内容となっている。

| 取り組むべき事項及び配慮すべき事項 | 具体的な内容 | |

|---|---|---|

| 1. | 緑地の質・量両面での確保 | |

| 2. | 気候変動対策 |

|

| 3. | 生物多様性の確保(自然資本の保全・回復) |

|

| 4. | Well-beingの向上 |

|

| 5. | マネジメント・ガバナンス |

|

| 6. | 土地・地域特性の把握・反映 |

|

| 7. | 地域の価値向上・ネットワーク性の確保 |

|

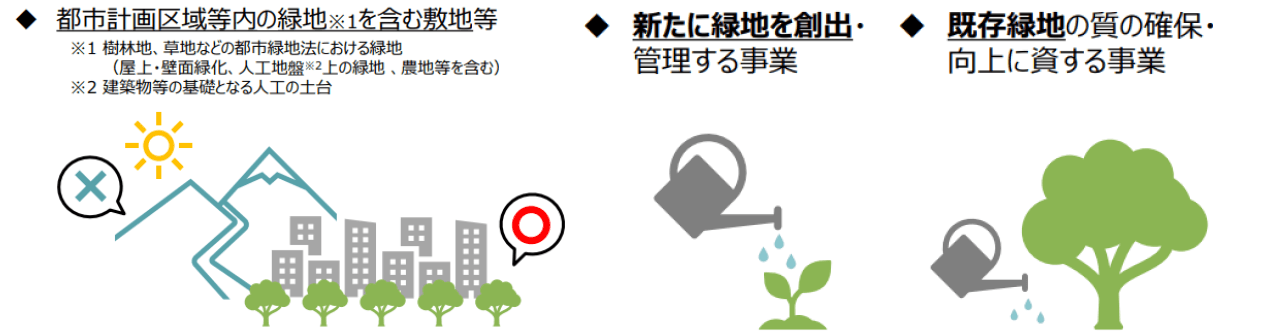

TSUNAG認定は都市における緑地確保を目的としていることから、都市計画区域内の緑地を含む敷地が対象となる。また、新たに緑地を創出する場合も既存緑地の質の確保・向上に資する場合もいずれもが対象となり得る。

出典:国土交通省webサイト「優良緑地確保計画認定制度(TSUNAG)の概要」

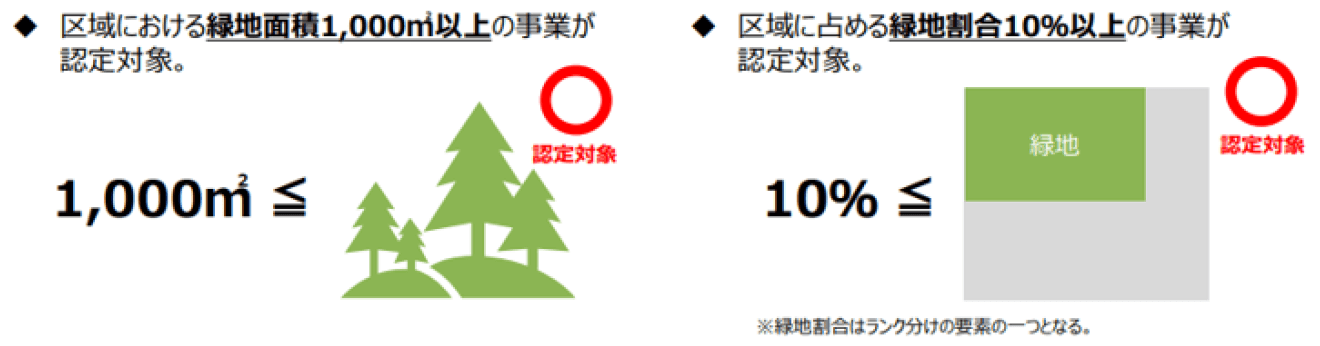

認定の対象となる土地は緑地だけでなく緑地を含む敷地全体であるが※5、TSUNAG認定は緑地を質・量の両面で確保することを目的としているため、一定規模の緑地を確保することが可能な事業のみが対象となる。具体的には、認定の対象となる区域における緑地面積が1,000㎡以上であって、区域に占める緑地面積が10%以上であることが必要となる。なお、緑地の確保を目的とする事業であるため、TSUNAG認定の対象となる事業によって従前の緑地が減少するような場合は原則として認定の対象とならない。

出典:国土交通省webサイト「優良緑地確保計画認定制度(TSUNAG)の概要」

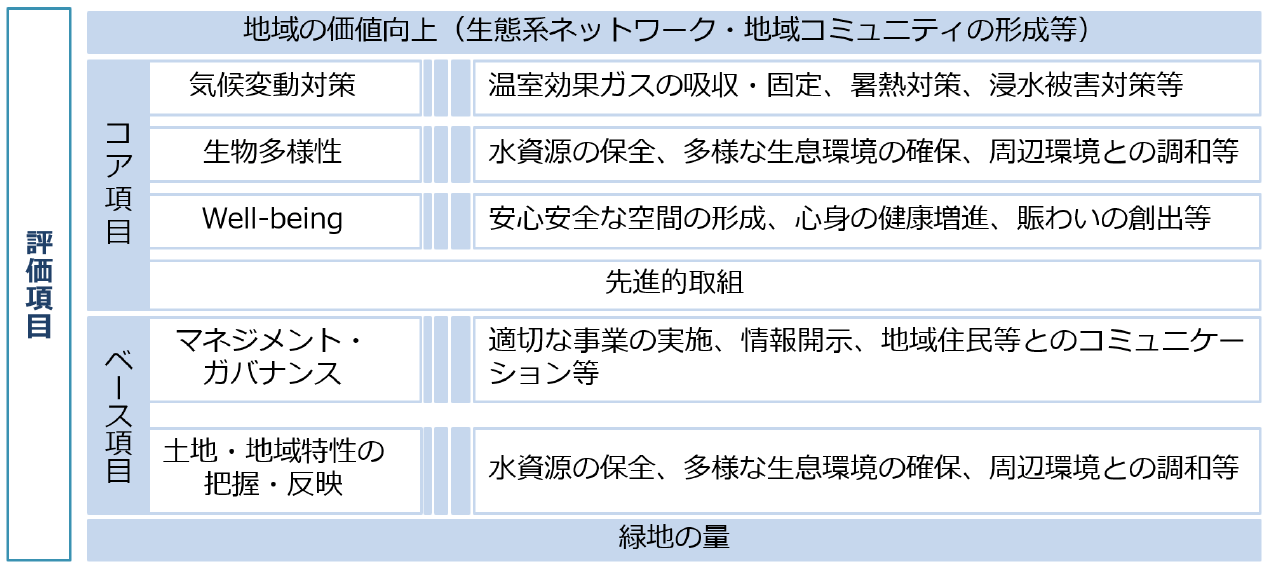

TSUNAG認定は、上記緑地確保指針に適合しているものを認定する制度であることから、緑地確保指針に適合しているか否かが評価のポイントとなる。また、緑地確保指針のうち、「緑地の質・量両面での確保」が最初に記載されていることからも一定規模の緑地を確保することは重要な要素となる。したがって、TSUNAG認定においては、認定の対象となる緑地確保事業における緑地面積及び緑地割合が上記の要件を満たすことが評価の前提となっており、緑地面積及び緑地割合が要件を満たさない場合には認定を受けることができない。また、マネジメント・ガバナンス及び土地・地域特性の把握・反映についてはベース項目とされており、これらが緑地確保指針に適合していない場合にも認定を受けることができない。

これらのベース項目を踏まえた上で、コア項目(気候変動対策、生物多様性、Well-beingの向上、先進的取組)の観点及び地域の価値向上の観点から150点満点で評価される。コア項目については、各項目のサブカテゴリー毎に必須項目と選択項目とに区分されており、必須項目に70点、選択項目に50点が配分されており、いずれかの必須項目について0点と評価された計画については認定を受けることができない。合計150点のうち残りの30点分は選択項目のうち一定の項目について地域価値の向上に資する部分に配分されている。各評価項目の評価基準については、国土交通省都市局作成の「優良緑地確保計画認定(TSUNAG認定)申請者用手引き」25頁以下に記載されているが、コア項目についてはできる限り定量的な採点方法が用いられているものと考えられる。

評価項目のまとめ

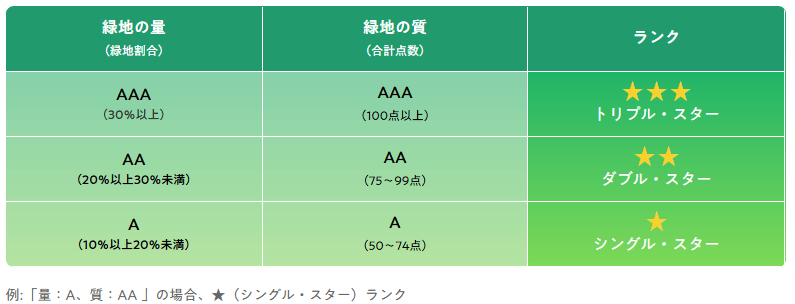

上記評価項目のとおり、緑地の量要件(緑地面積及び緑地割合)を満たし、ベース項目に適合している計画であって、コア項目150点中50点以上を獲得するものが認定の対象となる。認定は3つのランクに分けられており、質及び量いずれかの最低ランクが総合的なランクとなる(質がAAAであっても、量がAであれば、最終的な評価はシングル・スター)。認定のランク自体は、都市緑化支援機構からの融資には影響しないと考えられるが、良質な緑地確保の取組の価値が投資家や金融機関等に「見える化」し、緑地確保に関する民間投資を誘発する目的からすると客観的な指標として重要になってくるものと思われる。

出典:国土交通省webサイト(https://tsunag-mlit.com/tsunag/abstraction)

TSUNAG認定は、都市における緑地確保事業への民間投資を推進することにより、良好な都市環境を形成することを目的としており、国土交通省が進めるグリーンインフラの整備とも軌を一にする制度であり、実際にTSUNAG認定における評価項目にはグリーンインフラの整備の観点から重要なポイントも掲げられている。これらの制度が活用されることにより都市における緑の活用や増加が期待される。なお、都市緑地法とともに都市再生特別措置法も併せて改正されており、都市の脱炭素化の促進に資する計画について認定を受けた都市再生整備事業(脱炭素都市再生整備事業)については、当該計画の中で整備することが記載された緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備や再生可能エネルギー発電設備(水素やアンモニア等非化石エネルギー源を電気・熱に変換する設備も含まれる。)、エネルギー効率利用のための設備等の整備についての資金について民間都市機構の支援を受けることができることとなった。脱炭素都市再生整備事業においても都市における緑地・緑化施設の確保が求められており、脱炭素化に向けた支援策の一つとして期待される。

※1

2024年の都市緑地法の改正法の概要については、宮城栄司=渡邉啓久「まちづくりGX推進のための都市緑地法等の改正」(不動産ニュースレターNo.6/インフラ・エネルギー・環境ニュースレターNo.38:2024年6月)を参照されたい。

※2

国土交通省webサイト「『TSUNAG認定』の第1号を認定!~良質な緑地を確保する14件の計画を認定しました~」

※3

都市緑化支援機構は、国土交通大臣の指定を受け、特別緑地保全地区内の土地の買入れ、当該土地の管理や機能維持増進事業、TSUNAG認定を受けた事業者に対する融資のほか、緑地の保全及び緑化の推進に関する業務を行う一般社団法人又は一般財団法人である(都市緑地法第69条、第70条)。指定を受ける法人は全国で一つのみであり、公益財団法人都市緑化機構が指定を受けている。

※4

緑地確保指針(令和6年国土交通省告示第1299号)

※5

隣接する区域において一体として行われる場合には全体を認定対象とすることが可能であり、緑地間の距離が250m以内であれば一段の土地として認定することも可能である。また一定の要件を満たせば250m以上離れている緑地についても一段の緑地として認定を受けることができる場合がある。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

不動産証券化協会 (2025年9月)

井上博登、山中淳二、齋藤理、小山嘉信、洞口信一郎、松本岳人、糸川貴視、粂内将人、宮城栄司、渡邉啓久、加藤志郎、北川貴広(共著)

商事法務 (2025年10月)

長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)

(2025年8月)

粂内将人、海老原広大(共著)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

(2025年8月)

粂内将人、海老原広大(共著)

(2025年9月)

山根龍之介(共著)

粂内将人、海老原広大(共著)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)

(2025年8月)

杉本花織

(2025年8月)

井上聡、福田政之、月岡崇、下田祥史、村治能宗、糸川貴視、大野一行(共著)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)

宮下優一、薄実穂(共著)

宮城栄司、井柳春菜(共著)