藤本祐太郎 Yutaro Fujimoto

パートナー

東京

NO&T Infrastructure, Energy & Environment Legal Update インフラ・エネルギー・環境ニュースレター

2025年4月1日より、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)及び関連規定が改正され、「長期安定適格太陽光発電事業者制度」が施行されることとなりました。この制度は、基準を満たす太陽光発電事業者を「長期安定適格太陽光発電事業者」(以下「適格事業者」といいます。)として認定し、各種施策における一定の特例を認めることで、太陽光発電の長期安定電源化を促進するものです。

本ニュースレターの前半では、こうした適格事業者の認定基準や適用される特例等につき概説します。

また、適格事業者に適用される特例の中には、電気主任技術者制度に関する特例が含まれます。近年、電気主任技術者の不足が非常に深刻な問題となっていると指摘されています。電気工作物の設置者は、一つの事業場に一人の常駐の電気主任技術者を選任することが電気事業法上義務づけられることが原則となっているところ、再生可能エネルギー発電設備への新規投資の拡大のためにはこの電気主任技術者制度の柔軟化及び効率化が急務となっています。

こうした背景を受けて、適格事業者に対しては電気主任技術者の統括制度の利用が緩和されることとなりました。具体的には、現行の統括制度では、原則として同一の設置者の複数の事業場において一人の電気主任技術者が統括して電気工作物を管理・監督する仕組みとされているところ、適格事業者が統括制度を利用する場合には、設置者の同一性に関する要件が緩和されました。現在、統括制度の利用は電気主任技術者の各選任形態のうちわずか2%程度にとどまっていますが※1、この新たな緩和措置を受けて利用の拡大が期待されます。

本ニュースレターの後半では、こうした長期安定適格太陽光発電事業者制度による電気主任技術者制度への影響についても概説いたします。

2050年カーボンニュートラルの達成に向けて、FIT/FIP制度に基づき国民負担による支援を受けて導入された既設再エネ電源がFIT/FIPによる支援期間の終了後においても長期安定的に再エネ発電事業を継続することが重要であるとされているところ、特に、多極分散型構造にある太陽光発電については、政策による集約化・安定化の必要性が高いと指摘されていました。そこで、長期安定的に太陽光発電事業を継続できるプレーヤーを「長期安定適格太陽光発電事業者」として政府が認定する仕組みを導入し、認定された「長期安定適格太陽光発電事業者」に対して制度上の事業集約促進策を実施することが検討され、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和7年経済産業省令第22号)によって2025年4月1日に施行されました。

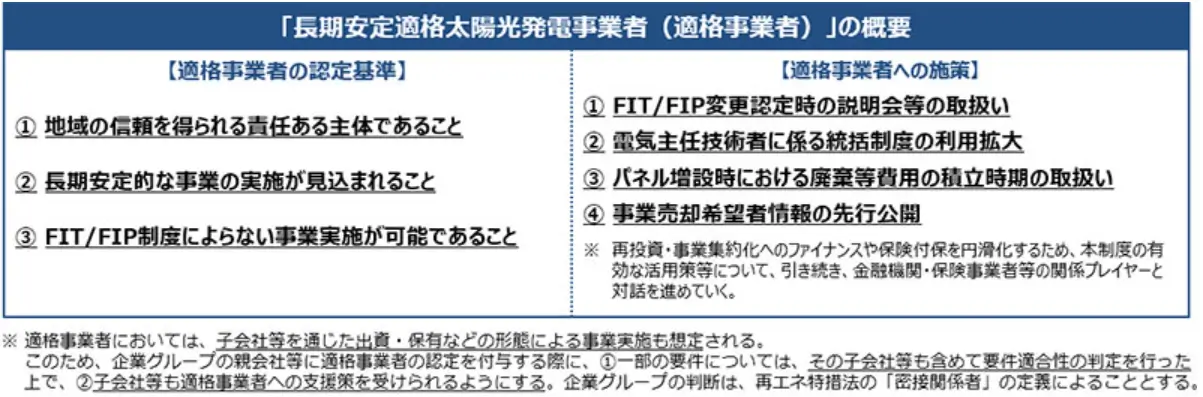

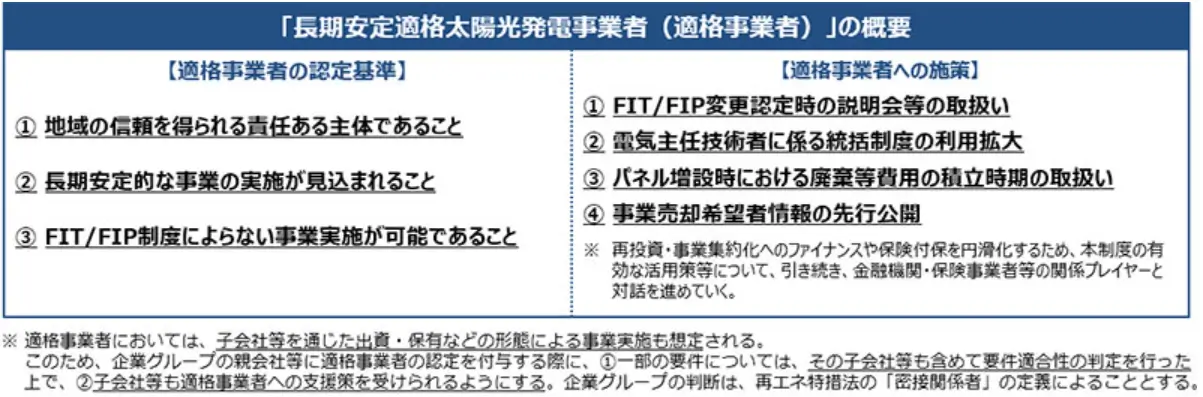

太陽光発電の長期安定電源化を促進するため、経済産業大臣が太陽光発電を社会に定着させる役割を担うことのできる責任あるプレーヤーを「長期安定適格太陽光発電事業者(適格事業者)」として認定します※2。「太陽光発電を社会に定着させる役割を担うことのできる責任あるプレーヤー」として認められる認定基準のポイントは以下のとおりです。また、適格事業者に対しては大要以下のような特例等の施策が行われ、これにより、多極分散構造にある太陽光発電事業が集約され、効率的に運用されていくことが期待されています。

認定基準については以下の2.で、特例等の施策については以下の4.で詳述いたします。

※3

※3

なお、長期安定適格太陽光発電事業者制度は、太陽光発電事業の小規模かつ多極分散の構造に対処するものであるため、太陽光発電事業のみを対象としています。小規模・多極分散構造が当てはまらない風力、バイオマス等他の再エネ電源については、現時点では長期安定適格太陽光発電事業者制度の対象ではありません。

また、適格事業者の認定を得るための申請は、申請書に記載して資源エネルギー庁に提出することにより行うものとされており、その詳細は資源エネルギー庁のウェブサイトで公表されています※4。

適格事業者は、適切な再投資等を行いながら、次世代にわたって自立的な形で、太陽光発電を社会に定着させる役割を担うことのできる責任ある太陽光発電事業者であるとされています。適格事業者の認定を受けるためには上記1.に記載のポイントを具体化した、施行規則第4条の2の4第2項各号及び資源エネルギー庁の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(2025年4月改訂)」(以下「説明会ガイドライン」といいます。)に記載の認定基準に適合することが求められます※5。以下の表に当該基準を抜粋いたしました。

なお、適格事業者については、子会社等を通じた出資・保有等の形態による事業実施も想定されています。そのため、企業グループの親会社等に適格事業者の認定を付与する際に、①一部の基準については、その子会社等も含めて基準適合性の判定を行った上で、②子会社等も適格事業者への支援策を受けられるようにすることが想定されています。

| 条文 | 基準 | |

|---|---|---|

| ① |

施行規則 第4条の2の4第2項第1号 |

申請者及び申請者を密接関係者とする者が、再エネ発電事業※6を営むに当たって、関係法令の規定を遵守していること※7。 |

| ② |

施行規則 第4条の2の4第2項第2号 |

申請者が、太陽光発電事業※8を特に長期的かつ安定的に実施するために必要な能力、経験及び管理に係る体制を有すること。具体的には、次の要件を満たすこと。

|

| ③ |

施行規則 第4条の2の4第2項第3号 |

申請者が、太陽光発電事業を特に長期的かつ安定的に実施することに関する目標を定めていること。具体的には、次の要件を満たすこと。

|

| ④ |

施行規則 第4条の2の4第2項第4号 |

申請者及び申請者を密接関係者とする者が、次のいずれにも該当しないこと。

|

このうち、基準としては、②(ii)(管理に係る体制)が、上場又は地方公共団体の出資が必要という点で、充足できるケースが比較的限定されており、再エネ事業者の中でも利用可能な主体はそれなりに限られると考えられます。また、③の中期経営計画等への反映は、事業者によっては準備・調整が重い負担となるケースがあるため留意が必要です。

適格事業者が認定基準に適合しなくなった場合には、適格事業者の認定の取消しの対象となるため(施行規則第4条の2の4第4項)※12、適格事業者は認定を得たあとも、継続して認定基準を満たし続けることが必要です。特に、②(ii)毎年度、認定基準のうち適格事業者としての活動状況等について経済産業大臣に報告すること、③(iii)毎年度、集約する太陽光発電事業の容量及び事業継続する期間に係る定量的な目標とその進捗状況に対する評価を行い、評価結果について、申請者自身が設置するインターネット上の主たるホームページに掲載すること等の継続的なアクションを要するものについて、忘れずに履行することが必要となります。

また、換言すれば、適格事業者になると、地域との共生や保安の確保に係る取組方針、集約する太陽光発電事業に係る定量的な目標に対する評価結果といった事項の継続的な公表が必要となるため、制度の利用にあたっては、これらの負担と以下の4.に記載の施策によって得られるメリットとを比較検討する必要があると考えられます※13。

さらに、適格事業者でなくなった場合には、以下の4.で示すような特例の適用がなくなり、電気主任技術者の選任や廃棄等費用の積立について特例を利用していた案件については、原則ルールでの運用に戻す必要が生じると思われるため、留意が必要です。

適格事業者の認定を受けた者への施策としては、以下のものが用意されています。

|

特定区域に属する (施行規則第4条の2の3第1号イ) |

特定区域に属さない (施行規則第4条の2の3第1号ロ) |

||

|---|---|---|---|

| 適格事業者でない |

適格事業者 (施行規則第4条の2の3第1号ロ括弧書き) |

||

|

50kW以上 (施行規則第4条の2の3第1号ロ(1)(2)) |

説明会 | 説明会 | ポスティング等 |

| 50kW未満 | 説明会 | ポスティング等 | ポスティング等 |

また、適格事業者から適格事業者ではない者へ、発電事業者を変更する場合には、引き続きFIT/FIP変更認定申請に際し説明会の開催が必要となるため留意が必要です※17。

電気事業法上、事業用電気工作物を設置する者(以下「設置者」といいます。)は、事業用電気工作物を同法に基づく技術基準に適合するように維持する義務を負っている※19ところ、当該事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を監督する者として、電気主任技術者を選任することが原則として義務づけられています※20、※21。

太陽光発電設備の場合、出力50kW以上で電気主任技術者の選任が必要となります※22。

しかしながら、近年電気主任技術者の不足が問題とされており、再生可能エネルギー発電設備等の増加や人口減少を背景として、今後需給ギャップが大幅に拡大する可能性があるとされています※23。

電気主任技術者は原則として設置者又はその役員若しくは従業員でなければならないものとされており※24、原則として一つの事業場に一人の電気主任技術者を選任するものとされています。さらに、この原則形態においては事業場に当該電気主任技術者が常時勤務していることが前提とされています※25。

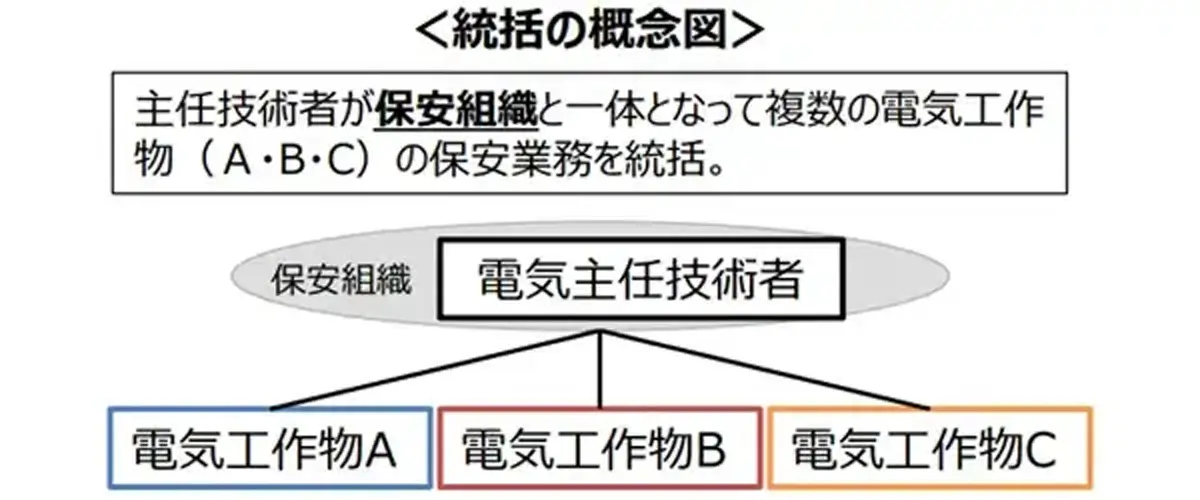

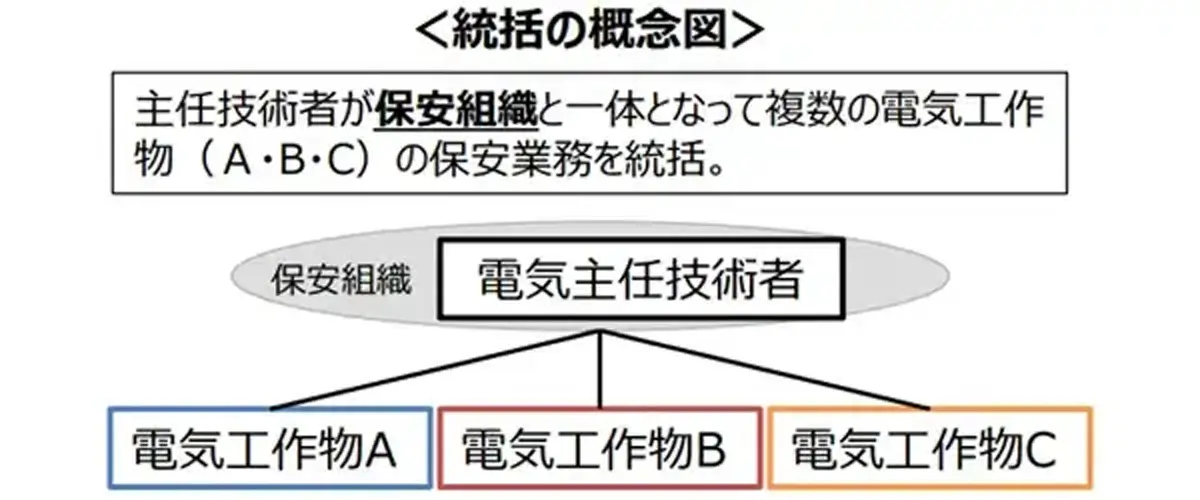

統括制度の下においてはこれらの規制が緩和されており、電圧170,000V未満で連系する事業場に関する電気主任技術者の選任については、一定の要件※26を満たした場合に、一人の電気主任技術者が保安組織と一体となり複数の事業場における事業用電気工作物の保安業務を統括して行う、すなわち複数の事業場につき一人のみ電気主任技術者を選任することが許容されています※27。

※28

※28

なお、原則形態であるいわゆる「専任」と統括とを主な点で比較した表は以下のとおりです。

| 選任形態 | 専任 | 統括 |

|---|---|---|

| 制度概要 | 原則形態。自社の役員・従業員から電気主任技術者を選任し、常駐させる。 | 各発電所には個別の保安組織はなく、統括事業所に保安組織を設置、電気主任技術者を選任して常駐させる。 |

| 設備要件 | 規模上限なし | 電圧170,000V未満で連系等するもの |

| 常駐/非常駐 | 常駐 |

非常駐 (統括事業場に常勤) |

| 事業場数 | 1カ所 | 6カ所 |

| 業務 | 電気工作物の保安の監督 | |

| 外部選任・みなし設置者 | 可能 | 外部選任又はみなし設置者から電気主任技術者を選任し行う統括行為は、原則、認められない |

| その他の要件 |

|

|

統括制度において統括できる被統括事業場の数は6が目安とされており、7以上となる場合は保安管理業務の遂行上支障となる場合が多いと考えられるため特に慎重を期すこととされています※29。なお、事業場のカウントについては、電力系統との接続箇所が発電所から遠隔地にある場合、送電線路及び変電所を設置する場合がありますが、これらの電気工作物を一体として運用する場合は、事業場は1とみなされます(但し、これは一つの発電所に対して各一つの送電線路及び変電所という形態に限り、例えば複数の発電所を同一設置者の送電線路に接続する場合は、別事業場として取り扱われます。)※30。

統括制度においては、複数の事業場を統括して電気主任技術者に監督させることができるものの、統括行為は、原則として同一の設置者が一つの保安組織において複数の発電所等の保安管理を一体的に統括する場合に適用するものとされており、設置者が異なる事業場間での統括制度の利用は原則として認められていませんでした。

統括による保安を行いたい複数設備について、設置者が異なるがその設置者間に資本関係等がある場合には、保安管理上支障がない体制が構築できるとするような場合にあっては、個別にその内容を審査して妥当性を判断することとはされていましたが※31、どのような場合には妥当であるとして統括が可能となるかは必ずしも明らかではありませんでした。

今回の適格事業者制度の導入に伴い、適格事業者であれば、設置者が、適格事業者や適格事業者が密接関係者となる事業者である事業場の間においても、統括制度の利用が許容されることとなりました※32。

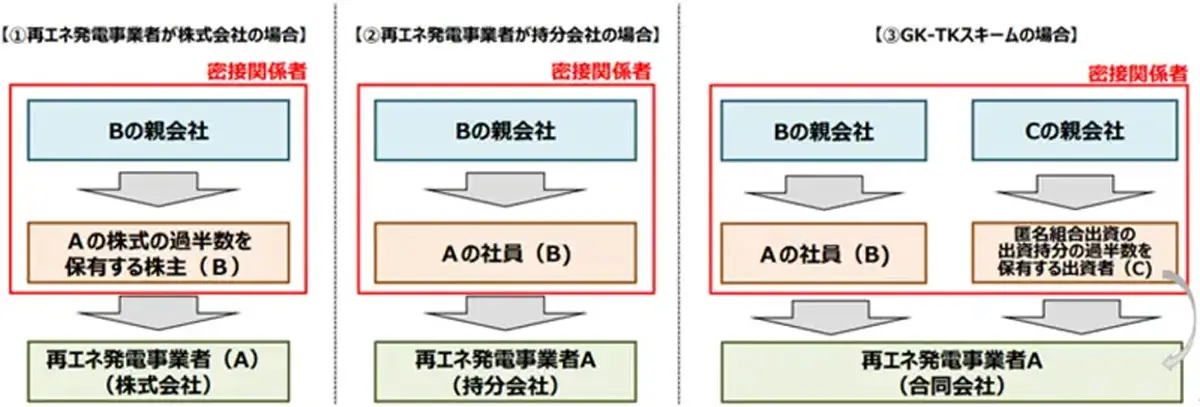

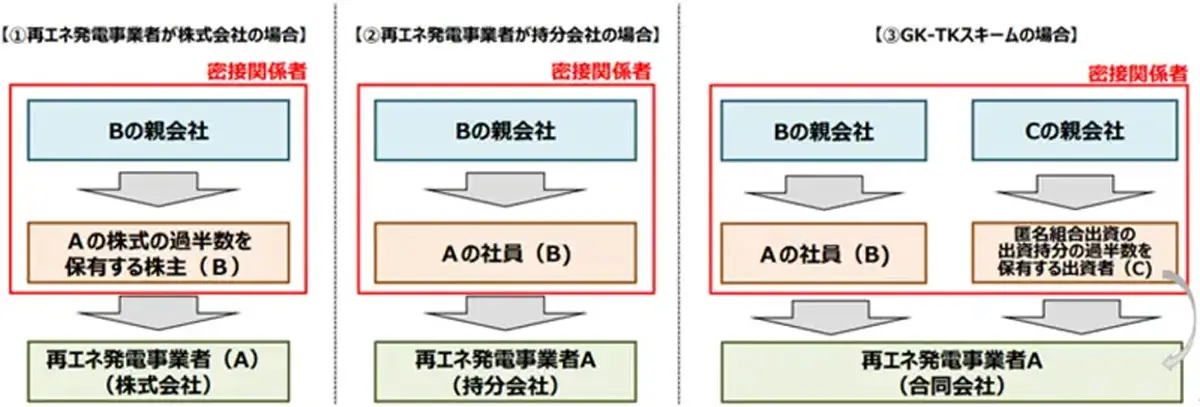

適格事業者の密接関係者とは、以下の者をいいます※33。

※34

※34

なお、上記のとおり統括される事業場の数が7以上となった場合は「慎重に判断」されるものとして統括による保安ができるかどうか必ずしも明らかではなかったところ、今回の長期安定適格太陽光発電事業者制度の導入によっても明文化されることはありませんでした。7以上の太陽光発電所の集約を検討する事業者においては、統括による保安ができるかどうか管轄の産業保安監督部に相談の上慎重に検討する必要があるところです。

※1

経済産業省産業保安グループ電力安全課「電気主任技術者制度について」3頁(2023年3月)

※2

施行規則第4条の2の4第2項

※4

資源エネルギー庁のウェブサイト(長期安定適格太陽光発電事業者認定申請書の記載要領)

※5

説明会ガイドライン32頁、33頁

※6

FIT/FIP制度を利用しないものや自家消費を行うものを含みます。

※7

認定を受ける事業者のみならず、その事業者を密接関係者とする者も要件を満たす必要があるため留意が必要です。

※8

FIT/FIP制度を利用しないものや自家消費を行うものを含みます。

※9

説明会ガイドラインや事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)等も参考にしながら、地域の住民とのコミュニケーションや周辺環境への配慮に関する取組や、電気事業法に基づく各種の保安規制を遵守するための取組等について、申請者の取組方針(申請者を密接関係者とする者のうち当該取組方針の対象となる者の一覧を含みます。)を公表することとされています(説明会ガイドライン33頁)。

※10

申請者の議決権の全てを保有する株主が上場会社であり、かつ当該株主が上記表の認定基準の①(法令遵守)及び④(欠格事由に該当しないこと)を満たす場合、申請者が(ア)の上場会社の要件を満たすものとして取り扱われます(但し、当該株主が議決権を保有する者の中に、適格事業者の認定を受けている者又は申請している者が他にいる場合を除きます。)(説明会ガイドライン33頁)。

※11

少なくとも低圧電源についてのコミットメントを行うことが必須となります(説明会ガイドライン33頁)。

※12

資源エネルギー庁パブリックコメント「『再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等』に関する意見公募の実施結果について」(2025年3月)6番

資源エネルギー庁パブリックコメント「『事業計画策定ガイドラインの改正案等』に関する意見公募の実施結果について」(2025年4月)22番

※13

なお、適格事業者の認定を取得した場合に、資源エネルギー庁からの認定取消を受けることなく、自主的に適格事業者を廃止することができるかどうかは、現時点の公開資料からは明らかではありません。

※14

説明会ガイドライン27頁

※15

説明会ガイドライン27頁

※16

次の(1)から(3)に掲げる区域をいいます。

※17

説明会ガイドライン6頁

※18

資源エネルギー庁「廃棄等費用積立ガイドライン」(2025年4月)13頁

※19

電気事業法第39条第1項

※20

電気事業法第43条第1項

※21

前掲・注1)「電気主任技術者制度について」8頁

※22

電気事業法第42条第1項括弧書き、電気事業法第38条第3項第1号・第1項、電気事業法施行規則第48条第2項第1号

※23

前掲・注1)「電気主任技術者制度について」4頁

※24

経済産業省「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」(2022年9月12日改正)(以下「内規」といいます。)第1(1)①

※25

経済産業省産業保安・安全グループ電力安全課「主任技術者制度に関するQ&A」(2025年4月)(以下「Q&A」といいます。)1.1

※26

※27

電気事業法施行規則第52条第1項の表6

※28

前掲・注1)「電気主任技術者制度について」13頁

※29

内規第3(1)

※30

Q&A 2.1

※31

Q&A 2.3

※32

Q&A 2.3

※33

説明会ガイドライン30頁

※34

資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの長期安定電源化について」(2024年10月)20頁

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)

(2025年8月)

杉本花織

(2025年8月)

井上聡、福田政之、月岡崇、下田祥史、村治能宗、糸川貴視、大野一行(共著)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

(2025年8月)

井上聡、福田政之、月岡崇、下田祥史、村治能宗、糸川貴視、大野一行(共著)

(2025年7月)

平野倫太郎、藤本祐太郎、政金悠里香、加藤雄太郎(共著)

ジャスティン・イー、室憲之介(共著)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)

宮下優一、薄実穂(共著)

宮城栄司、井柳春菜(共著)