本田圭 Kiyoshi Honda

パートナー/オフィス代表

ロンドン

NO&T Infrastructure, Energy & Environment Legal Update インフラ・エネルギー・環境ニュースレター

書籍

『ESG法務』

世界的な猛暑・異常気象や大規模な森林火災など、地球温暖化に伴う弊害がさらに注目を集めている中、気候変動問題に対する対応を司法の力を借りて行おうとする動きが世界的に顕著になってきています。2023年6月には、米国モンタナ州にて、10代の若者ら16人が原告となって、同州に対して、州憲法に定められている規定に基づいて気候変動対応を求める訴訟の審理が行われました※1。原告が若い世代であったこと及び気候変動問題に関して米国における初めての憲法訴訟とのことで注目を集めたところです(その後、2023年8月14日に、原告らの主張が認められ、問題となっていたMontana Environmental Policy Actの規定が違憲であるとの判断がなされました※2)。

このような海外における気候変動関連訴訟については報道される機会も多く、また、海外においてはこの種の訴訟をデータベース化したサイト※3などもあり、その注目度は高いといえます。一方で、日本においては気候変動関連訴訟に関する報道や注目は海外ほどではありません。後述のように、日本における気候変動関連訴訟としては、現状、石炭火力発電プロジェクトに対する訴訟が挙げられますが、海外における動向を踏まえると、今後はその波が日本に押し寄せてこないとも限らないため、企業活動に関連する気候変動関連訴訟の動向を把握しておくことは重要といえます。

本ニュースレターでは、海外において注目された気候変動関連訴訟の概要を紹介するとともに、日本における現状を概説します。なお、当事務所のESGプラクティスチームは、2023年8月下旬に「ESG法務」(一般社団法人金融財政事情研究会)を刊行予定です。そちらにおいても解説をしていますため、お手に取っていただければ幸いです。

最近の気候変動関連訴訟に係る米国連邦最高裁判決のうち大きな注目を集めたものとして、2022年6月30日に出されたWest Virginia v. EPAの判決が挙げられます。この訴訟は、石炭産業が盛んな保守州であるウエストバージニア州などが、大気浄化法(Clean Air Act)におけるEPA(米国環境保護庁(Environmental Protection Agency))による石炭火力やガス火力発電所に対する包括的な規制権限の有無及び範囲が争われたものです。具体的には、EPAは、大気浄化法における規定を根拠にClean Power Planという計画を策定して、排出削減と合わせて、化石燃料による発電所を再生可能エネルギー発電所に転換する施策を進めようとしていたところ、ウエストバージニア州などが、そのような施策に係るEPAの権限について異論を唱えたものです。この点について連邦最高裁は、EPAは排出規制については規制権限を与えられているものの、化石燃料から再生可能エネルギーへの転換についてまで大気浄化法において規制権限が与えられているものではない(=立法対応が必要)と判断しました。連邦議会において多数を占めていない民主党のバイデン政権としては痛手となりました。

この判決は、人工妊娠中絶が憲法上の権利であることを認めたRoe v. Wadeを覆した判決や、大学入学に関するaffirmative actionを否定した判決などと並び、トランプ大統領政権下において保守派の最高裁判事が複数選出されて多数派を占めたことが影響したと考えられています。

他方で、欧州においては、近時、国や企業に対して気候変動対応を求める画期的な判決が続いている状況です。

まず、最初の画期的な判決として挙げられるのが、2019年12月のオランダ最高裁の判決(Urgenda Foundation v. State of the Netherlands)です。この判決において、裁判所は、オランダ政府の設定する温室効果ガス削減目標が低いとして、その引き上げを命じる判決(具体的には、2020年末までに1990年比で25%削減する旨を命じる下級審判決を維持する判決)を下しました。さらに、2021年4月29日には、ドイツの連邦憲法裁判所が、当時の法令(Climate Protection Act)による対応が温室効果ガス削減に十分でないとして、2022年末までに厳格化するよう求める決定(Neubauer, et al. v. Germany)をしました(その後、ドイツは法改正を行っています)。

上記はいずれも国に対する訴訟ですが、2021年5月にはさらに画期的な判決がオランダのハーグ地方裁判所によってなされました。これは、Milieudefensieという環境NGOが、欧州石油最大手のロイヤルダッチシェルを被告として提起した民事訴訟ですが、ヨーロッパ人権条約等において認められている人権に対する侵害等を理由として、同社に対してCO2排出量を削減(2030年末までに、2019年比で45%減)するよう命じたものです。本ニュースレター執筆時点において控訴されていますが、私企業を被告として具体的な温室効果ガスの削減義務が認められたものであり、非常に画期的といえます。

欧米に比較すると、日本においては気候変動関連訴訟の展開度合いは低いといえます。本ニュースレター執筆時点で認識している限りでは、国による気候変動対策の不十分さを直接糾弾したり、私企業の排出削減の不十分さについて直接的に責任を問題としたりするような争訟は提起されていないようです。訴訟の形態としては、個別具体的な石炭火力発電プロジェクトを対象にした民事訴訟・行政訴訟が提起されている状況となります。

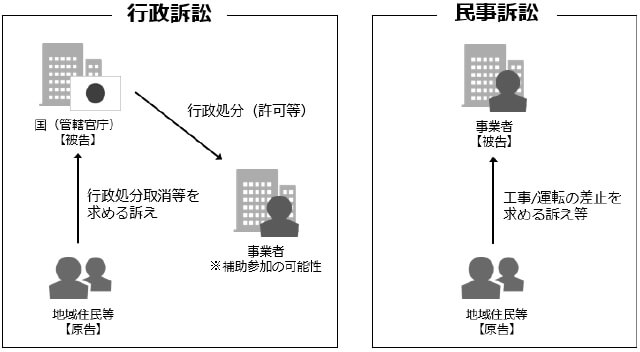

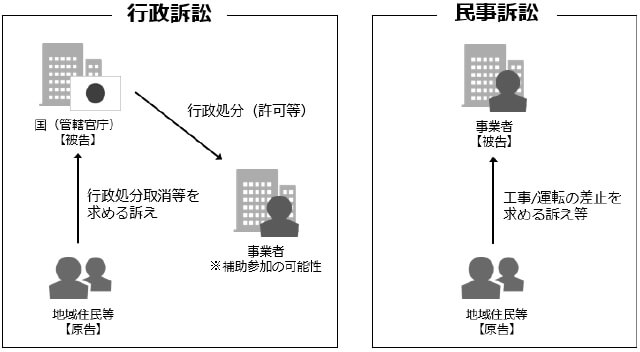

そのような石炭火力発電プロジェクトを対象とする訴訟について見ていくと、民事訴訟と行政訴訟の2類型があります。民事訴訟については、原告となる周辺住民等の権利(平穏生活権など)の侵害、健康被害や自然環境破壊等を根拠として発電所の運転や発電所建設の差止を求めるものとなります。他方で、行政訴訟は、環境影響評価法の適用がある発電所について、所轄官庁の発出した確定通知の取消(行政取消訴訟)という形で提起されます。環境影響評価手続は開発・建設に必須の手続であるため、もし確定通知が取り消される場合には、当該プロジェクトは違法となります。なお、行政訴訟のため、被告自体は(事業者ではなく)国となります。事業者は、訴訟参加等をすることによって訴訟に関与していくことになります(下記図表参照)。

図表:行政訴訟と民事訴訟の違い

本ニュースレター執筆時点において判決まで至っている石炭火力発電プロジェクトに対する気候変動関連訴訟の概要は以下のとおりです。①仙台港の石炭火力発電所(訴訟提起時において運転開始済み)に対する民事差止訴訟、②神戸における石炭火力発電プロジェクトに関する民事訴訟及び行政訴訟、並びに、③横須賀における石炭火力発電プロジェクトに関する行政訴訟となります。現状、以下のとおり、いずれの件においても、訴えられた側が勝訴しています。

|

① 仙台 (民事訴訟) |

② 神戸 |

③ 横須賀 (行政訴訟) |

||

|---|---|---|---|---|

| 民事訴訟 | 行政訴訟 | |||

| 第一審 | 被告勝訴 | 被告勝訴 | 被告(国)勝訴 | 被告(国)勝訴 |

| 控訴審 | 被告(被控訴人)勝訴 | 控訴審係属中 | 被告(被控訴人/国)勝訴 | 控訴審係属中 |

| 上告審 | (上告はされず確定) | - | 上告棄却 | - |

日本における動向の概要は以上のとおりですが、今後、欧米における気候変動関連訴訟の動向によっては、海外におけるのと同様の訴訟提起がなされる可能性も否定できないため、海外・日本における気候変動関連訴訟の動きには注意が必要といえます。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)

(2025年8月)

杉本花織

(2025年8月)

井上聡、福田政之、月岡崇、下田祥史、村治能宗、糸川貴視、大野一行(共著)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)

宮下優一、薄実穂(共著)

宮城栄司、井柳春菜(共著)