渡邉啓久 Yoshihisa Watanabe

パートナー

東京

NO&T Infrastructure, Energy & Environment Legal Update インフラ・エネルギー・環境ニュースレター

2025年3月7日、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」(以下「本改正法案」という。)が閣議決定され、今通常国会(第217回国会)に提出された。

本改正法案が成立すれば※1、①排他的経済水域(Exclusive Economic Zone:EEZ)における洋上風力発電施設の設置許可制度が導入されることとなり、これまで一般海域に限定されてきた再エネ海域利用法の対象海域が大きく拡大することになる。また、②一般海域に関しても、公募参加しようとする事業者が従来前倒しで実施してきた環境影響評価手続(以下「環境アセス」という。)の初期段階を国が担う仕組み(環境調査のセントラル方式)も導入されることから、今後の国内洋上風力案件に大きな影響がある。なお、本改正法案が成立した場合、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(略称:再エネ海域利用法)という現行の法令名も改称され、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律」となる(以下、現行の再エネ海域利用法を「現行法」、本改正法案どおりに法改正が成立した場合の改正後の同法を「改正法」という。)。

再エネ海域利用法の改正法案は昨年の通常国会(第213回国会)にも提出され、衆議院を通過し参議院に付託されたものの、会期中に成立せずに閉会中審査となったが、衆議院の解散に伴って廃案となっていた。本改正法案は、昨年国会提出された法案と比較すると、若干の変更が加わっているものの、概ね同様の内容である。

本稿では、本改正法案の主な内容を概説する。なお、本稿の内容は、現在国会で審議中の法案の内容を前提とするため、今後の国会審議等により変更があり得る点にはご留意いただきたい。

日本の海域において大規模かつ長期間に亘る洋上風力発電プロジェクトを実施するための根拠法には、①一般海域を対象とする現行再エネ海域利用法と②港湾区域を対象とする港湾法の2つがある。現行法の適用対象は、領海及び内水の海域(一般海域)である(同法第2条第5項・第8条第1項)。「領海」とは、領海の基線(原則として、低潮線、直線基線及び湾口若しくは湾内又は河口に引かれる直線(領海及び接続水域に関する法律第2条))からその外側12海里(約22.2 km)の線までの海域をいう。「内水」とは、領海の基線の陸地側の水域を指す。領海及び内水のどちらも沿岸国の主権が及ぶ水域である。

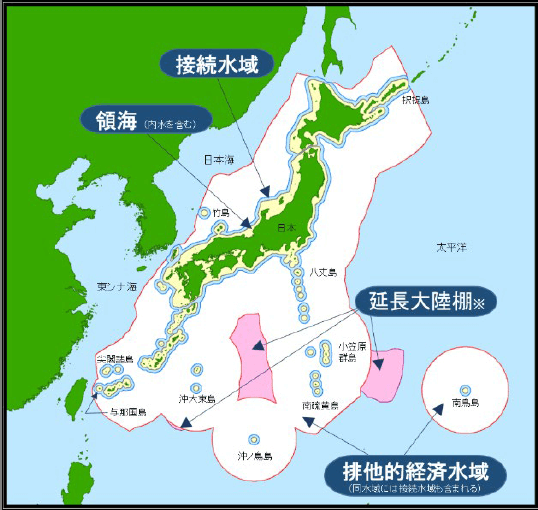

これに対し、領海の外側である接続水域、排他的経済水域や公海は一般海域に含まれないため、現行法の下では、促進区域の指定対象には含まれない。図1は、日本の領海(内水を含む。)と接続水域及び排他的経済水域を地図上で示したものである。排他的経済水域にも洋上風力発電設備の設置が可能となれば、プロジェクト候補地が飛躍的に拡大することがわかる。

排他的経済水域は、国連海洋法条約※2に基づいて設定される水域であり、その範囲は、領海に接続する水域であって(同条約第55条前段)、領海の幅を測定するための基線から200 海里(約370km)までの水域である(同条約第57条)。内閣府は、2022年10月に「排他的経済水域(EEZ)における洋上風力発電の実施に係る国際法上の諸課題に関する検討会」(以下「EEZ検討会」という。)を設置し、排他的経済水域内における洋上風力発電の実施に関して、国際法上の諸課題に関する諸論点の検討を実施してきた。

<図1:日本の海域>

国連海洋法条約の下で、各沿岸国は、その排他的経済水域において「海底の上部水域並びに海底及びその下の天然資源(生物資源であるか非生物資源であるかを問わない。)の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利並びに排他的経済水域における経済的な目的で行われる探査及び開発のためのその他の活動(海水、海流及び風からのエネルギーの生産等)に関する主権的権利」を有する(第56条第1項(a))。また、沿岸国は、排他的経済水域内で、同条に規定する目的その他の経済的な目的のための施設及び構築物を建設し、並びにそれらの建設、運用及び利用を許可・規制する排他的権利を有する(第60条第1項(b))。政府は、EEZ検討会における整理も踏まえ、(i) 国連海洋法条約に定められる、排他的経済水域における風からのエネルギー生産に関する活動については、沿岸国に与えられた主権的権利であり、その施設等を建設し、利用等を許可・規制する権利を有すること、(ii) 主権的権利と管轄権行使の一環として、排他的経済水域において、発電設備等の設置に係る必要な手続を経て、国の許可を受けた事業者のみが発電設備を設置して長期間利用できる仕組み(許可制度)とすること、(iii) 具体的には、国が広域の候補海域を指定した上で、同海域内で事業者から発電事業を実施する区域を自由に設定させ申請させる方式とし、事業者からの申請に基づいて国が事業計画等を審査し、一定の要件に合致する場合には、一般的な禁止を個別的に解除し、洋上風力発電設備の設置を許可する仕組みとすることを決定した※3。

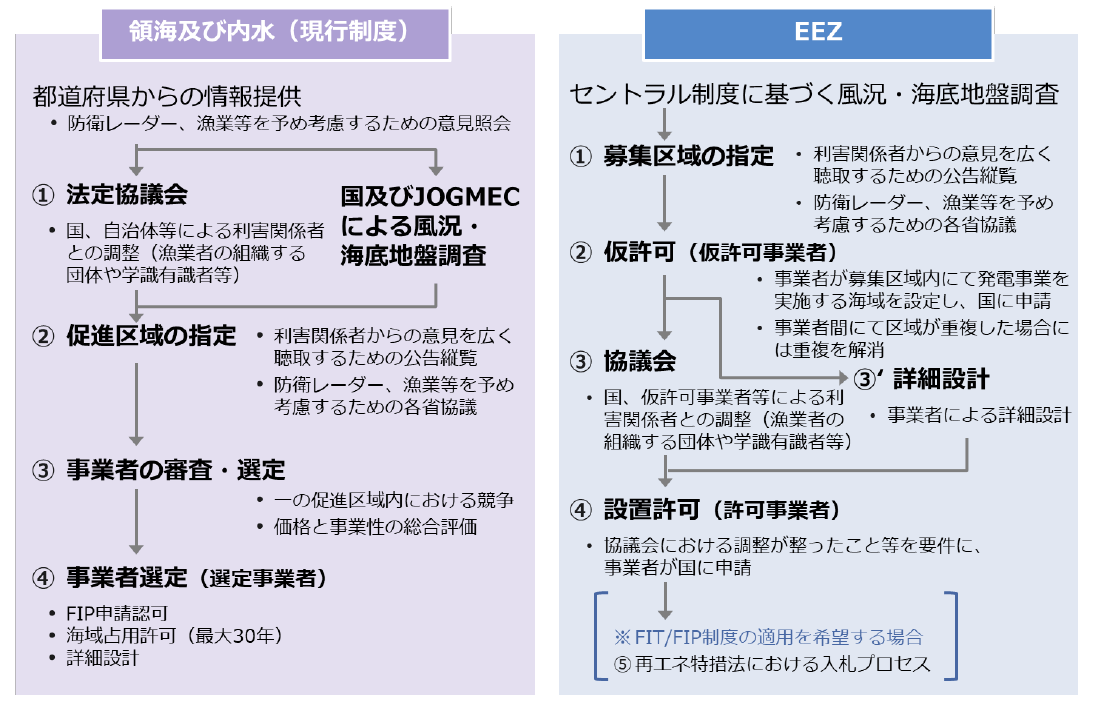

現行法の下での一般海域における事業者選定のプロセスは1段階である。これに対し、排他的経済水域については、英国の2段階方式を参考に、①仮の許可の付与→②設置許可という2段階方式を採用した※4。排他的経済水域における海洋再エネ発電施設の設置許可に至るプロセスを、現行法の下での一般海域に適用される制度と対比したのが以下の図2である。

<図2:一般海域とEEZの手続比較>

(出典:経産省資源エネルギー庁・国交省港湾局「EEZにおける洋上風力発電の実施に向けたこれまでの議論」11頁をもとに作成)

排他的経済水域内の手続では、経済産業大臣が、排他的経済水域のうち表1に掲げる基準に適合する相当の面積の区域を、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域(以下「募集区域」という。)として指定する(改正法第32条第1項)。一般海域内の公募の場合、公募占用指針において「促進区域内海域の占用の区域」が指定される(現行法第13条第2項第2号)。これに対し、排他的経済水域内の手続では、募集区域(相当の面積の区域)の中から、事業者が自己の開発エリアを自ら決定するという、より柔軟な方式となる。

| 表1:募集区域の指定基準 | |

|---|---|

| 1 | 海洋再エネ発電事業の実施について気象、海象その他の自然的条件が適当であり、海洋再エネ発電設備を設置すればその出力の量が相当程度に達すると見込まれること |

| 2 | 海洋再エネ発電事業の実施により、漁業に明白な支障が及ぶとは認められないこと |

| 3 | 当該区域の海洋環境の状況からみて、海洋再エネ発電事業の実施が海洋環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないと見込まれること |

募集区域の指定に先立ち、国主導での事前調査が行われることが予定される。現行法に基づく一般海域の手続においては、都道府県からの情報提供を起点として、都道府県や国が主体となって案件形成を進めてきたが、都道府県の管轄外である排他的経済水域に関しては都道府県の関与がなくなるため、必然的に、国が主体となって区域設定・指定を行うことが求められるためである※5。具体的には、経済産業大臣は、募集区域の指定前に区域の状況調査を実施し(改正法第32条第2項)、環境大臣に調査区域の位置、区域及び海洋再生可能エネルギー源を通知する(同条第3項)。通知を受けた環境大臣は、当該区域の海洋環境の状況その他の海洋環境に関する情報収集のための調査を実施し、結果を経済産業大臣に通知し一般に公表する(同条第4項)。

また、経済産業大臣は、募集区域の指定前に、募集区域の位置及び区域を公告し、かつ、指定案を2週間の公衆縦覧に供する(同条第5項)。次いで、利害関係人による意見書提出の機会付与(同条第6項)、関係行政機関の長との協議のプロセスが予定されている(同条第7項)。

なお、経済産業大臣は、募集区域の指定時に表2記載の事項を併せて定めなければならない(同条第8項)。そのうちの一つに、供給価格上限額が含まれる。供給価格上限額等の決定に際しては、経済産業大臣は調達価格等算定委員会の意見を聴取し、その意見を尊重することが求められるが(同条第9項)、この点は一般海域における供給価格上限額と同様である(現行法第13条第2項第7号、第4項)。

| 表2:経産大臣が募集区域の指定に際して定めるべき事項 | |

|---|---|

| 1 | 海洋再エネ発電設備に係る再エネ発電設備の区分等 |

| 2 | 海洋再エネ発電設備の出力の量の基準 |

| 3 | 供給価格上限額 |

| 4 | その他募集対象とする海洋再エネ発電設備に係る海洋再エネ発電事業を長期的、安定的かつ効率的に実施するために必要な事項 |

| 5 | 改正法第33条第1項の規定による申請(仮の地位を付与する処分の申請)を募集する期間 |

募集区域が指定された場合、募集区域内で海洋再エネ発電設備を設置しようとする者は、①海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画(以下「設置計画」という。)の案※6と②区域図の案を添えて経済産業大臣及び国土交通大臣に申請して、「その設置に係る仮の地位を付与する処分」(「仮許可」と定義される。)を受けることができる(改正法第33条第1項・第2項)。仮許可の有効期間は5年を超えない範囲とされる(同法第34条第2項※7)。仮許可の付与基準は、他の申請者との申請区域の重複の有無に応じて、以下の表3のとおりである。申請区域の重複がある場合、仮許可は、「海洋再エネ発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施の観点から最も適切なもの」に付与されることになる(同条第1項第2号イ)。

| 表3:仮許可の付与基準 | ||

|---|---|---|

| 申請区域に重複がない場合 | 申請区域に重複がある場合 | |

| 1 | 供給価格が供給価格上限額以下であること、その他設置計画案が当該募集区域に係る上記表2の1~4記載の基準に照らし適切なものであること | 供給価格が供給価格上限額以下であること、その他設置計画案が当該募集区域に係る上記表2の1~4記載の基準に照らし海洋再エネ発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施の観点から最も適切なものであること |

| 2 | 当該海洋再エネ発電設備及びその維持管理の方法が省令で定める基準に適合すること | |

| 3 | 申請者に当該海洋再エネ発電設備を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること | |

| 4 | 申請者が一定の欠格事由(過去に再エネ海域利用法に違反し罰金以上の刑に処せられその執行を終えてから5年を経過しない者など)に該当しないこと | |

仮許可がなされると、①経済産業大臣及び国土交通大臣、②農林水産大臣、③仮許可事業者、④関係漁業者の組織する団体その他の利害関係者、学識経験者その他の経済産業大臣及び国土交通大臣が必要と認める者※8を構成員として、当該募集区域における海洋再エネ発電事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会が設置される(改正法第36条第1項・第2項)。

協議会構成員は、協議会において協議が調った事項については、その協議の結果を尊重しなければならない(同条第6項前段)。仮に、仮許可事業者が申請した設置計画案又は区域図案と当該協議結果に相違がある場合、仮許可事業者は、これらを当該協議結果と整合的なものとなるよう必要な措置を講じなければならない(同項後段)。

上記のプロセスを経た後、仮許可事業者は、仮許可の有期期限内に、必要に応じて修正を加え、あるいは具体化した設置計画及び区域図を添えて、海洋再エネ発電設備の設置許可を申請することになる(改正法第37条)。設置許可を受けるために適合することが必要となる基準の概要は、表4のとおりである(同法第38条)。

| 表4:設置許可基準 | |

|---|---|

| 1 | 海洋再エネ発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し拠点港湾又はこれと同等の機能を有する港湾として国土交通省令で定めるものを利用することが可能であること |

| 2 | 海洋再エネ発電設備と電気事業者が維持・運用する電線路との電気的な接続が適切に確保されること |

| 3 | 海洋再エネ発電設備設置計画及び当該区域図が協議会において協議が調った事項と整合的であること |

| 4 | 海洋再エネ発電設備を設置する区域及びその周辺における航路の利用に支障を及ぼすおそれがないこと |

| 5 | 海洋再エネ発電事業の実施により、漁業に支障を及ぼすおそれがないこと |

| 6 | 海洋再エネ発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること |

設置許可を得た許可事業者は、許可区域※9において当該許可に係る海洋再エネ発電設備を設置することができることになる(改正法第38条第4項)。また、許可事業者は、当該許可に係る設置計画に従って、海洋再エネ発電設備の設置、維持管理及び撤去をすべき義務を負う(同法第40条)。

なお、一旦許可を受けた設置計画又は区域図を変更する場合、省令で定める軽微な変更を除き、経済産業大臣及び国土交通大臣の変更許可を得る必要がある(同法第39条)。

一般海域における現行制度は、FIT/FIP制度の適用が前提となる。公募占用指針にも、再エネ特措法※10第2条の3第1項に規定する基準価格又は再エネ特措法第3条第2項に規定する調達価格の額の決定方法等が規定される(現行法第13条第2項参照)。一方、排他的経済水域内の手続においては、FIT/FIP制度の適用は前提とされておらず、FIT/FIP制度による支援を得るか否かは許可事業者の任意である。許可事業者がFIT/FIP制度の適用を受けようとする際は、再エネ特措法に基づく入札に参加する必要がある。

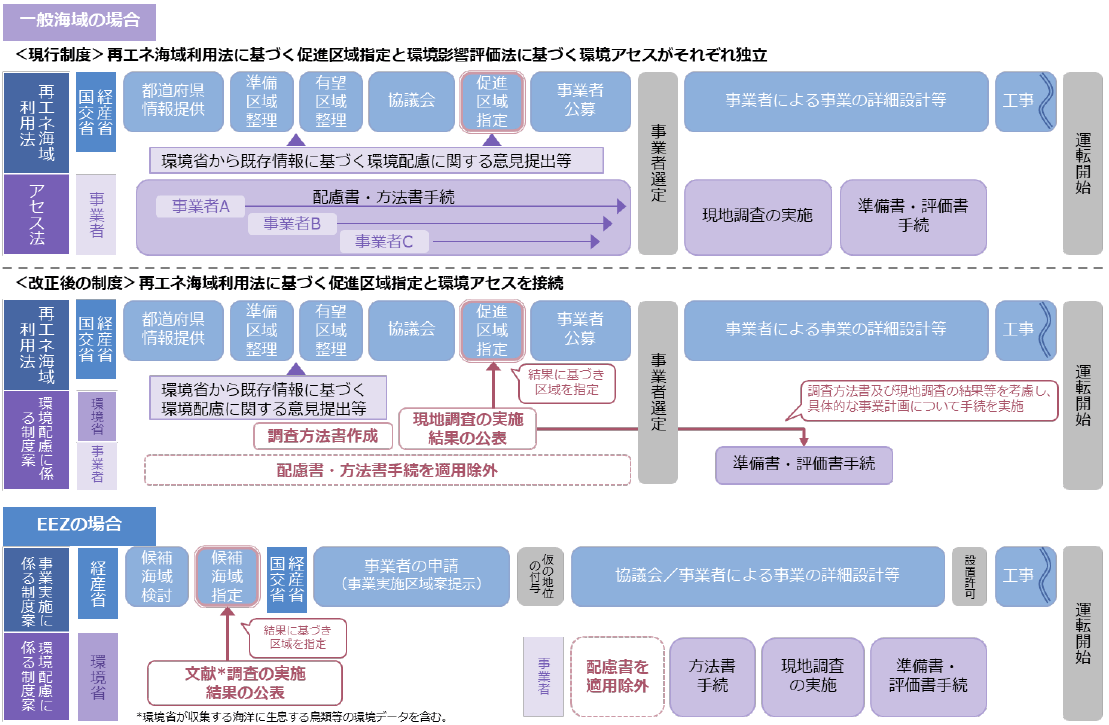

仮許可事業者又は許可事業者については、環境影響評価法第2章第1節の規定(配慮書の手続)は適用されない(改正法第35条)。後述の図4に示されるとおり、セントラル方式の導入後、一般海域については配慮書と方法書の2段階を国が実施し、個々の事業者は3段階目の準備書の手続から開始することになるが、排他的経済水域におけるプロジェクトの場合、事業者は2段階目の方法書の手続から実施する必要がある。

現行法の下での一般海域における制度では、促進区域の指定の段階で「漁業に支障を及ぼさないことが見込まれること」が求められる。これに対し、排他的経済水域における手続では、①募集区域の設定の時点では、海洋再エネ発電事業の実施により「漁業に明白な支障が及ぶとは認められないこと」が求められ、その後関係漁業者も含めた協議会において協議が実施された後、②設置許可に際しては、海洋再エネ発電事業の実施により「漁業に支障を及ぼすおそれがないこと」が求められる。

風力発電所の設置・運営により、騒音、動植物や鳥類・海洋生態系への影響、景観の悪化等の環境への影響が想定されるため、環境影響評価法上、陸上・洋上を問わず、一定の小規模な事業※11を除き、風力発電プロジェクトの実施に際しては環境アセスが必要となる。

環境アセスの手続の大まかな流れは下記の図3のとおりである。事業者は環境アセスの各段階で、環境大臣、主務大臣、知事や一般からの意見を踏まえ、必要に応じて事業計画等を見直すことが必要となる。従来、風力発電プロジェクトの環境アセスには数年単位の期間と数億円以上の費用を要するともいわれ、事業者に対する負担の重さが課題として指摘されてきた。

現行法に基づく公募制度と環境影響評価法に基づく環境アセスは別個独立の制度であり、併存して適用される。そのため、制度上、再エネ海域利用法に従って選定事業者に選定された後に、事業者が環境アセスを開始することも可能ではある。しかし、事業者にとってみれば、環境アセスの完了に長期間を要するため、できる限り早期の運転開始を実現しようとすれば、選定前の段階から環境アセスの手続を前倒しで開始せざるを得ないのが実情であり、結果として、複数事業者が同一海域で同様の事業を対象に環境アセスを進めるという非効率が生じていた※12。それにより、地元説明の重複や海域調査のための船舶の操業調整など、住民や行政にも負担が生じていた※13。

<図3:環境アセス(第一種事業の場合)の構造>

(出典:環境省ウェブサイト(http://assess.env.go.jp/1_seido/1-1_guide/2-1.html)をもとに作成)

こうした不都合を避けるべく、政府は、かねてから、政府又は政府に準ずる特定の主体(最終的には独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC))が環境アセスのうち初期段階において事業者が共通して行う項目の調査等を実施する方式(日本版セントラル方式)の導入に向けた検討を重ねてきた。また、2021年度から、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託事業として、北海道岩宇・南後志地区沖、山形県酒田市沖及び岩手県洋野町沖を対象に洋上風力発電の地域一体的開発に向けた調査研究事業が実施されるなど、配慮書・方法書段階で事業者が共通して行う項目等についての調査手法や仕様の検討が行われてきた。

改正法は、一般海域について、促進区域指定前の段階で国主導の下に配慮書・方法書段階の手続を実施することを前提に、事業者がこれらの手続を実施することを不要とした。改正前後の具体的な流れを比較したのが下記の図4の上段と中段である(下段はEEZの場合の流れを示したものである。)。

<図4:再エネ海域利用法の手続と環境アセスの手続の流れ>

(出典:中央環境審議会「『風力発電事業に係る環境影響評価の在り方について(一次答申)』について」別添2「洋上風力発電事業に係る環境配慮のイメージ」をもとに作成)

現行法の下でも、促進区域の指定に先立ち、経済産業大臣及び国土交通大臣は、区域の状況を調査するものとされている(現行法第8条第2項)。改正法の下では、経済産業大臣及び国土交通大臣による状況調査が実施されると、対象区域の位置・区域及び海洋再エネ源が環境大臣に通知され(改正法第10条第3項)、環境大臣は、改正法第11条の規定に従って海洋環境等調査の手続を実施し、その結果を経済産業大臣及び国土交通大臣に通知し、かつ、公表することが求められる(同条第4項)。

経済産業大臣及び国土交通大臣は、上述した海洋環境等調査の結果を踏まえて、促進区域の指定を判断することになる。すなわち、改正法の施行に伴って、現行法における促進区域の指定基準に、「当該区域の海洋環境並びに当該区域の周辺の海岸及びその近傍の土地の環境の状況からみて、海洋再エネ発電事業の実施が当該区域の海洋環境並びに当該区域の周辺の海岸及びその近傍の土地の環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと見込まれること」(改正法第10条第1項第6号)が追加されることになる。

また、公募占用計画には、「気象、海象、海底の地形その他の当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する海域(政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。)に関する情報であって、当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置し、及び維持管理する過程で取得するものの管理に関する事項」が記載項目として追加される(改正法第17条第2項第14号)。

選定事業者が認定公募占用計画に係る海洋再エネ発電事業を行う場合における当該選定事業者については、環境影響評価法第2章第1節及び第3章の規定は適用されない(改正法第25条)。これにより、公募選定事業者は、環境アセスの手続中、①配慮書段階及び②方法書段階の手続を実施する必要がないこととなる。

上記の改正点は、改正法の施行日よりも後に促進区域として指定される区域から適用される(改正法附則第2条)。また、施行日の後に促進区域として指定される区域であっても、施行日よりも前に既に現行法第8条第2項の規定による状況調査が開始しているものについては、なお従前の例によるとされているため、セントラル方式は適用されない。

本稿では取り上げることができなかったが、環境アセス以外の局面におけるセントラル方式の運用にも注目が集まる。政府は、2023年1月30日に「洋上風力発電に係るセントラル方式の運用方針[骨子](案)」を公表するなど※14、かねてから具体的な運用方針案を検討してきたが、2024年4月24日に「洋上風力発電に係るセントラル方式の運用方針」を策定した。同運用方針の中では、JOGMECがセントラル方式によるサイト調査(風況・海底地盤・気象海象)を実施する旨が示されるとともに、セントラル方式で実施する調査対象区域の選定の考え方が整理されている。この点は、2025 年1月 29 日に改訂された「一般海域における占用公募制度の運用指針」にも反映されている。

また、昨年9月から、国の合同会議※15において、近時の事業環境等を踏まえ、投資額が大きく、総事業期間も長期間となるため収入・費用の変動リスクが大きい洋上風力案件の事業環境整備のための議論が継続されている。

さらに、今月3月10日には、同運用方針なども踏まえ、有望区域及び準備区域の整理並びにセントラル方式による調査対象区域の選定に向けた情報を収集することを目的に、経産省及び国交省から都道府県に対し、有望区域・準備区域及びセントラル方式の調査対象区域選定の前段階となる情報提供依頼がなされた※16。

今後の国内洋上風力発電プロジェクトのさらなる案件組成に向けて目まぐるしく変化する法令、ガイドラインといったルール形成の動向に、引き続き注目する必要がある。

※1

本改正法案が成立した場合、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(現時点では未定)から施行される予定である。但し、上記②に関連する規定については、施行日後に経済産業大臣及び国土交通大臣が状況調査(現行法第8条第2項)を開始する促進区域にのみ適用されるため、施行日以前に指定済の促進区域又は状況調査が開始済の海域には適用されない(改正法附則第2条参照)。

※2

United Nations Convention on the Law of the Sea(海洋法に関する国際連合条約)

※3

経産省資源エネルギー庁・国交省港湾局「EEZにおける洋上風力発電の実施に向けたこれまでの議論」(2024年2月9日)3頁。なお、改正法第48条には、「この章の規定の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない」と定められている。

※4

他国のEEZを含む洋上風力の入札制度は、①政府が海域選定や事前サイト調査、環境アセスメント等を実施した上で海域リース権と支援価格を一度の入札で決定する一段階方式(デンマーク、ドイツ、フランス)と、②政府が海域を指定した上で海域リース権入札を実施し、落札事業者がサイト調査や環境アセス等を実施した上で支援価格入札に応札する二段階方式(英国、米国、豪州)に大別される(経産省資源エネルギー庁・国交省港湾局「洋上風力のEEZ展開に向けた論点」(2023年11月15日)6頁)。二段階方式は、事業者が海洋調査・設計等終了後に入札に参加するスキームであるためより精緻な計画の策定が可能であること、事業者が海洋調査・設計と並行して利害関係者の合意形成を実施することになるため、複数海域で大規模プロジェクトを同時展開することが可能であること等のメリットがあるとされる(同上)。

※5

経産省資源エネルギー庁・国交省港湾局「EEZにおける洋上風力発電の実施に向けたこれまでの議論」(2024年2月9日)5頁

※6

設置計画案には、①発電設備の設置区域、②募集区域以外の海域のうち送電ケーブル等(当該発電設備に係る附属設備であって電気事業者が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続するためのもの)を設置する区域、③発電事業の内容及び実施時期、④発電設備の区分等、⑤発電設備の構造、⑥工事の実施方法、⑦工事の時期、⑧発電設備の出力、⑨供給価格、⑩発電設備の維持管理の方法(付近を航行する船舶及び航空機に対する注意喚起のための措置を含む。)、⑪発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に利用する港湾に関する事項、⑫発電設備の撤去方法、⑬関係漁業者その他の利害関係者との調整を行うための体制及び能力に関する事項、⑭気象、海象、海底の地形その他の発電設備を設置する海域(政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。)に関する情報であって、当該発電設備を設置し、及び維持管理する過程で取得するものの管理に関する事項、⑮資金計画及び収支計画、並びに⑯その他省令で定める事項を記載する必要がある(改正法第33条第3項)。

※7

昨年の国会に提出された改正案では、仮許可には、5年を超えない範囲の有効期間と「その他必要な条件」を付すものとされていた。これに対し、本改正法案では、5年を超えない範囲内の有効期間を付すことは必須とされているものの、有効期間以外の必要な条件については、付すことが「できる」との表現に変更されている。なお、設置許可に関する改正法第38条第2項についても、同趣旨の修正が追加されている。

※8

経産省資源エネルギー庁・国交省港湾局「EEZにおける洋上風力発電の実施に向けたこれまでの議論」(2024年2月9日)では、EEZ に対する管轄権のない都道府県や関係機関についても、例えば、領海における海底送電線のルートや基地港湾に関する検討状況を踏まえて、構成員として追加することが必要である、とされる(8頁)。

※9

なお、「許可区域」(改正法第38条第3項)の定義上、設置計画に定める発電設備の設置区域と募集区域以外の海域のうち送電ケーブル等を設置する区域も含まれるが、同条第4項において、許可事業者が海洋再エネ発電設備を設置することができるのは「許可区域(我が国の領海及び内水の海域に係るものを除く。)」とされている。

※10

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法

※11

2021年10月施行の環境影響評価法施行令の改正により、第一種事業については5万 kW以上のもの、第二種事業については3万7,500 kW以上5万 kW未満のものと規模要件が改められた。

※12

環境省「洋上風力発電に係る環境影響評価について」(2023年1月30日)5頁によれば、2023年1月26日時点で、13の海域について合計51件もの環境影響評価図書が提出されていたとのことである。

※13

中央環境審議会「風力発電事業に係る環境影響評価の在り方について(一次答申)」(2024年3月7日)4頁

※14

経産省資源エネルギー庁・国交省港湾局「洋上風力発電に係るセントラル方式の運用方針[骨子](案)」(2023年1月30日)

※15

総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会洋上風力促進ワーキンググループ 交通政策審議会港湾分科会環境部会洋上風力促進小委員会 合同会議

※16

経産省資源エネルギー庁・国交省港湾局「再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に向けた「有望区域」及び「準備区域」の整理並びにセントラル方式による調査対象区域の選定に向けた都道府県からの情報提供の受付について」(2025年3月10日)

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)

(2025年8月)

杉本花織

(2025年8月)

井上聡、福田政之、月岡崇、下田祥史、村治能宗、糸川貴視、大野一行(共著)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

(2025年8月)

井上聡、福田政之、月岡崇、下田祥史、村治能宗、糸川貴視、大野一行(共著)

(2025年7月)

平野倫太郎、藤本祐太郎、政金悠里香、加藤雄太郎(共著)

ジャスティン・イー、室憲之介(共著)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)

宮下優一、薄実穂(共著)

宮城栄司、井柳春菜(共著)