本田圭 Kiyoshi Honda

パートナー

東京

NO&T Infrastructure, Energy & Environment Legal Update インフラ・エネルギー・環境ニュースレター

2050年カーボンニュートラルの達成に向けて脱炭素社会の実現が喫緊の課題となっています。近時も、温対法改正等の施策が講じられてきましたが※1、2022年5月13日、脱炭素化のための重要な改正法が成立しました。具体的には、第208回通常国会における、「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「令和4年省エネ法等改正法」といいます。)の成立です。

令和4年省エネ法等改正法は、脱炭素社会の実現に向けて非化石エネルギーの利用の拡大が求められる中において、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るべく、主に、以下の法令(以下「省エネ法等」といいます。)の一部の改正を目的とするものです。

令和4年省エネ法等改正法による省エネ法等の改正は、一部の規定を除き、2023年4月1日から施行されます。本稿では、令和4年省エネ法等改正法による省エネ法等の改正内容について概説いたします※2。

令和4年省エネ法等改正法による省エネ法等の主な改正内容は、以下の表のとおりです。

| 法令 | 改正の主要点 |

|---|---|

| 省エネ法 |

|

| 供給高度化法 |

|

| 電気事業法 |

|

| JOGMEC法 |

|

| 鉱業法 |

|

省エネ法は、石油ショックを契機としたエネルギー使用の合理化の要請を背景に、1979年に制定された法律です。

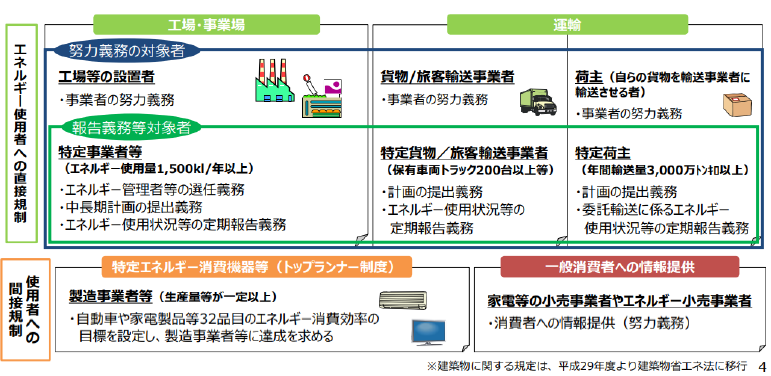

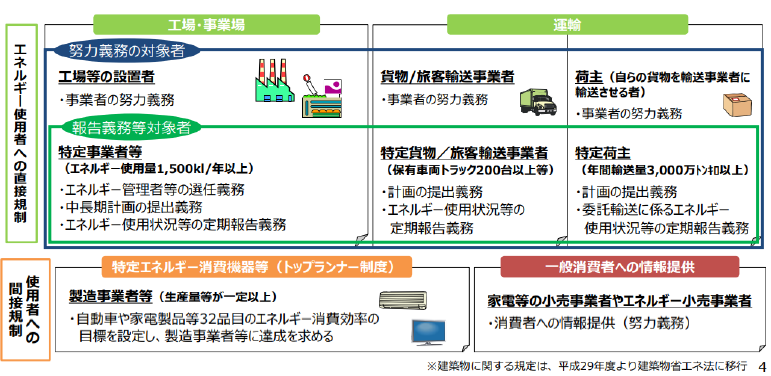

同法は、①エネルギー使用者への直接規制として、経済産業大臣に対して省エネの取組みを実施する際に目安となる判断基準を示すことを要求するともに、一定規模以上のエネルギーを使用する工場等(発電所も含まれます。)の設置者、輸送事業者や荷主等に対し、エネルギーの使用状況等の定期報告、省エネの取組みに関する中長期計画の作成・提出、エネルギー管理体制の構築等を求めています。なお、火力発電所については、これまで、発電効率に係るベンチマーク指標を設定することによって、温室効果ガス削減が図られていました。

また、②エネルギー使用者への間接規制として、自動車や家電製品等の32品目(特定エネルギー消費機器等)に関して、エネルギー消費性能等の向上に関し製造事業者等の判断基準となるべき目標値を定めて公表し、各製造事業者等に対してその達成を促すとともにエネルギー消費効率の表示を求め(いわゆるトップランナー制度)、なおかつ、家電等の小売事業者やエネルギー小売事業者に対し、消費者への情報提供に関する努力義務を課しています。

引用:資源エネルギー庁「今後の省エネ法について」※34頁

現行省エネ法は、その制定経緯に相応しく、化石エネルギーの使用の合理化を目的とした法律です。そのため、再エネ由来の電気や、(燃料としての)水素・アンモニア等の非化石エネルギーは、合理化の対象である「エネルギー」(現行法第2条第1項)には含まれず、同法に基づく合理化の対象とはされてきませんでした。

しかし、再エネ導入が欧州先進国と比較して遅れている日本の場合、再エネ由来の電気や水素・アンモニアといったあらゆる産業における脱炭素の切り札として期待される非化石エネルギーの使用の合理化を図っていくことも必要と考えられます。

こうした背景を踏まえ、令和4年省エネ法等改正法による改正後の省エネ法(以下「改正後省エネ法」といいます。)は、「エネルギー」(改正後省エネ法第2条第1項)の定義に、水素をはじめとする「非化石燃料」及び再エネ等の非化石燃料由来の電気も含めることとし(すべからく「電気」が含まれることとし)、従来の化石エネルギーの使用に加え、非化石エネルギーの使用についても合理化の対象とされるようになります。なお、「非化石燃料」の詳細に関しては、今後経済産業省令において具体化されることが想定されています。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、エネルギーの供給側だけでなく※4、エネルギーを利用する需要家側についても、使用エネルギーのうちに占める非化石エネルギーの割合を向上させていくこと(非化石エネルギーへの転換)が不可欠です。

改正後省エネ法は、①需要家側の非化石エネルギーへの転換を促すべく、エネルギー使用者に対して非化石エネルギーへの転換に努める旨の一般的な努力義務を課す(同第4条)ほか、②工場等における非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、非化石エネルギーへの転換に関連する一定の事項並びに非化石エネルギーへの転換に関する目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定めてこれを公表するものとし(同第5条第2項)、③一定規模以上の工場等の設置者に対しては、非化石エネルギーへの転換の目標達成のための中長期的な計画の作成及び提出を義務づけ(同第15条第2項)、その取組みが著しく不十分であると認められる場合は、非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができ(同第18条第1項)、その勧告に従わなかったときはその旨を公表することができると定めています(同条第2項)。なお、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者及び荷主に関しても、同様の規制が設けられています※5。

改正後省エネ法は、再エネの出力制御時に電力需要をシフトすることや、電力需給のひっ迫時における電力需要の減少を促すために、現行法上の「電気の需要の平準化」(電気の需要量の季節又は時間帯による変動を縮小させること)という概念を「電気の需要の最適化」(季節又は時間帯による電気の需給の状況の変動に応じて電気の需要量の増加又は減少をさせること)に改め、①エネルギーの使用者に対し、電気の需要の最適化に資する措置を講ずべき旨の一般的な努力義務(改正後省エネ法第4条)を課すとともに、②経済産業大臣に対して、電気の需要の最適化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、一定のエネルギーの使用者が取り組むべき措置に関する指針を定めて公表することを求めています(同第5条第3項等)。

また、改正により、小売電気事業者等の電気事業者は、その供給する電気の使用者による電気の需要の最適化に資する取組みを促すための電気の料金その他の供給条件の整備など、電気を使用する者による電気の需要の最適化に資する取組みの効果的かつ効率的な実施に資するための措置に関する計画を作成することが求められるようになります(同第159条第1項)。

供給高度化法は、小売電気事業者やガス小売業者等のエネルギー供給事業者に対して、太陽光やバイオマスといった再エネを含む非化石エネルギー源の利用拡大を促すとともに、化石エネルギー原料の有効利用を促進すること等を目的として、2009年に成立した法律です。

現行の供給高度化法は、一定の種類のエネルギー供給事業者(特定エネルギー供給事業者)による非化石エネルギー源の利用の適切かつ有効な実施を図るため、特定エネルギー供給事業者が行う事業ごとに、非化石エネルギー源の利用の目標等に関して、特定エネルギー供給事業者の判断の基準となるべき事項(以下「判断基準事項」といいます。)を定めて公表するものと定めています(現行法第5条第1項)。小売電気事業者に関しては、「非化石エネルギー源の利用に関する電気事業者の判断基準」において、2030年度における非化石電源比率を44%以上とすることが目標として定められています※6。

現行の供給高度化法上、「非化石エネルギー源」とは、電気、熱又は燃料製品のエネルギー源として利用することができるもののうち、化石燃料以外のものをいうと定義されています(現行法第2条第2項)。そのため、従来から、太陽光、風力、水力といった再生可能エネルギー源や原子力は「非化石エネルギー源」に含まれるとされてきましたが、水素など今後大規模な利用が期待される新たなエネルギー源に関しては、必ずしも供給高度化法上の位置づけがはっきりとはしていませんでした。

令和4年省エネ法等改正法による改正後の供給高度化法(以下「改正後供給高度化法」といいます。)においては、水素その他の政令で定めるもの※7も「非化石エネルギー源」に該当することが明確になりました(改正後供給高度化法第2条第2項)。これにより、エネルギー供給事業者による水素等の一層の活用が期待されます。

全電源比率に占める火力発電の比率が高い日本において、発電分野の脱炭素化を進めていくためには、石炭や天然ガス等の化石燃料を使用する火力発電であっても、CCS設備(二酸化炭素の回収・貯蔵設備)を導入していくことで、実質的な温室効果ガスの排出削減を図ることが有用と考えられます。

改正後供給高度化法は、従来の「非化石エネルギー源の利用」(現行法第2条第4項)という概念を拡張し、「エネルギー源の環境適合利用」(改正後供給高度化法第2条第4項)という用語に代え、一定の要件を満たすCCS設備付きの火力発電を、エネルギー源の環境適合利用の一形態と位置づけました。なお、これに伴い、一定規模以上の小売電気事業者(前掲注6参照)は、現行の「非化石エネルギー源の利用」の目標に関する達成計画に代え、「エネルギー源の環境適合利用」の目標に関する達成計画を提出することが求められるようになります(改正後供給高度化法第7条第1項)。今後、CCSの更なる開発の促進及び発電分野における導入の活発化が期待されます。

令和4年省エネ法等改正法による電気事業法の主な改正点は第2項の表に記載したとおりですが、特に注目すべき改正点としては、①大型の系統用蓄電池による放電事業を発電事業として明確に位置づけた点、及び②発電事業者による発電所の休廃止に伴う出力変更に関する届出を、事後届出制から事前届出制に変更した点が挙げられます※8。

第6次エネルギー基本計画において、蓄電池は、自動車の電力化や再エネの普及に必要となる調整力の脱炭素化といったグリーン化の観点だけでなく、デジタル化の進展の要ともなる新たなエネルギー基盤と位置づけられています(同113頁)。

電力供給は、その特性上、需給のバランスを保つことが不可欠です。しかし、太陽光発電や風力発電といった再エネは、自然的条件(日照、風量等)にその発電量が大きく左右されてしまいます。そのため、地域によっては、電力の供給が需要に対して過多となり、需給のバランスが崩れる時間帯に出力制御を行って再エネの電力の供給量を下げざるを得ない事態も発生しています。系統(送配電網)に直接接続する大型の系統用蓄電池を活用することができれば、電力の供給量が多くなる時間帯に蓄電を行い、電力の需要量が多くなる時間帯に放電することが可能となり、再エネの更なる導入にも寄与すると考えられます。

しかし、従来、系統用蓄電池の電気事業法上の位置づけは明確ではありませんでした※9。また、系統用蓄電池から電力を放電する事業に関しては、電気事業法上の発電事業として位置づけ、電気事業法上の発電事業者に対する規制を課すことにより、設備容量を適切に把握し、需給逼迫時の供給命令等の必要な措置を講ずることができるようにすべきとの指摘がされてきました※10。

令和4年省エネ法等改正法による改正後の電気事業法(以下「改正後電気事業法」といいます。)では、「発電事業」(同第2条第1項第14号)に、経済産業省令で定める要件※11に該当する一定の蓄電用の電気工作物を用いて、小売電気事業等の用に供するための電気を放電する事業が含まれることとされました。これにより、一定の系統用蓄電池を用いて電力を放電する事業者に対しては、従来の電気事業法において発電事業者に対して課されてきたのと同様の事業規制(発電事業の届出義務(同第27条の27)、供給計画の届出義務(同第29条第1項)、需給逼迫時の供給命令(同第31条)など)が及ぶことになります。

なお、一般送配電事業者は、蓄電用の電気工作物を維持・運用し、又はしようとする者からの系統接続の求めを正当な理由なく拒否することができないとされます(同第17条第4項。なお、送電事業者に関する同第27条の10第2項及び配電事業者に関する同第27条の12の10第3項も同様。)。また、蓄電用の電気工作物の放電にあたっては、一般送配電事業者等と発電量調整供給契約を締結する必要があるとされます(同第2条第1項第7号イ)※12。

現行電気事業法上、発電事業を営もうとする者は、その氏名又は名称及び住所、法人の代表者の氏名、主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地、発電事業の用に供する発電用の電気工作物の設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力等の一定事項を経済産業大臣に届け出る必要があります(同第27条の27第1項)。また、届出事項に変更があったときは、(事後に)遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届けることとされています(同条第3項)。

発電設備の休廃止は、発電用電気工作物の出力の変更に該当するため、現行法の下では事後届出で足りますが、休廃止に伴う供給力の低下を補うための新たな追加供給力の公募の実施には一定期間を要しており、事後届出制のままでは電力の安定供給確保に支障が生じるおそれがあると指摘されてきました※13。

改正後電気事業法は、発電事業の用に供する電気工作物の設置場所、原動力の種類、周波数及び出力(蓄電用の電気工作物については、その設置場所、周波数、出力及び容量)を変更しようとする場合、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならないとし、その限度で、従来の事後届出制を事前届出制に改めています(同第27条の27第1項第3号・同条第3項)。

今国会においては、前述した高圧ガス保安法等の一部を改正する法律案(前掲注8)のほか、航空分野全体における脱炭素化を推進するための「航空法等の一部を改正する法律案」(2022年3月1日閣議決定)、脱炭素支援機構の創設等を目的とする「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」(同年2月8日閣議決定)や建築物の省エネ化や木材利用の促進を図るための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」(同年4月22日閣議決定)など、脱炭素関連の重要な法律案が複数提出されています。脱炭素化の潮流が一層強まる今日、改正法の動向にも留意していく必要があります。

※1

2021年6月2日に公布された地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律に関しては、2021年6月16日付の本ニュースレターNo.10「カーボンニュートラルの実現と改正地球温暖化対策推進法の成立」をご参照ください。

※2

なお、本稿執筆時において、関係政省令は未整備であることにご留意ください。

※4

一定のエネルギー供給業者に対しては、従来から、供給高度化法に基づいて非化石エネルギー源の利用目標が設定される等の規制が設けられています(下記第4項を参照)。

※5

①貨物輸送事業者に関して、改正後省エネ法第103条第2項、第106条第2項、第108条第2項・第3項、②旅客輸送事業者に関して、同第127条第2項、第130条第2項、第132条第2項・第3項、③荷主に関して、同第111条第2項、第114条第2項、第116条第2項・第3項をそれぞれ参照。

※6

現行の供給高度化法は、一定規模以上の特定エネルギー供給事業者(小売電気事業者に関しては、前事業年度における年間電力供給(他の電気事業者に供給したものを除きます。)が5億kWh以上の事業者(同法施行令第7条第1号))に対し、判断基準事項において定められた非化石エネルギー源の利用目標の達成のための計画を策定の上、経済産業大臣に提出することを求めています(同法第7条第1項)。また、当該事業者の非化石エネルギー源の利用状況が判断基準事項に照らして著しく不十分である場合、経済産業大臣は、当該事業者に対して必要な措置を勧告することができ(同法第8条第1項)、正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかった場合には必要な措置をとるべき旨の命令を発することができ(同条第2項)、さらに、当該命令に違反した者に対しては100万円以下の罰金を課すことができると定めています(第19条)。なお、非化石電源比率の目標については、2020年度以降は毎年度、事業者ごとの中間目標値の設定と評価が行われています。

※7

本稿執筆時において政令案は未公表ですが、経済産業省のプレスリリース(2022年3月1日付「『安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案』が閣議決定されました」(https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220301002/20220301002.html?ui_medium=enecho_mailmag))によれば、アンモニアに関しても、「政令で定めるもの」に含めることが想定されているものと思われます。

※8

なお、スマート保安の促進、新たな保安上のリスク分野への対応及び災害対策・レジリエンスの強化並びにカーボンニュートラル実現に向けた保安規制の整備の3点を柱とする「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律案」(2022年3月4日閣議決定)も今国会に提出されており、成立すれば、保安規制に関連する規定を中心に、電気事業法も一部改正されることになります。

※9

蓄電池と性質が類似する揚水発電については、水のポンプアップによる需要の側面も持ちつつも、合計の出力が10,000kWを超える等の発電事業者の要件を満たす場合には、万が一のトラブル時の電力系統への影響も大きくなることが想定されることから、現行の電気事業法上も「発電事業」に分類され、事業規制が課されています。

※10

第43回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 資料5-2「今後の電力システムの新たな課題について 中間取りまとめ」32頁。

※11

発電事業に該当する蓄電用の電気工作物の規模等の詳細については、今後、経済産業省令にて規律されるものと想定されます。

※12

なお、蓄電用の電気工作物への充電については、電力の需要側として接続供給契約を締結する必要があると考えられます。この点について、託送供給等約款では、一定の要件を満たした場合には蓄電池への接続供給に係る託送料金は蓄電池ロス分に限定する旨の特別措置が定められています(東京電力パワーグリッド株式会社託送供給等約款(2022年4月12日実施)附則4等)。

※13

前掲注10「中間取りまとめ」25~26頁。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

宮城栄司、井柳春菜(共著)

(2025年6月)

本田圭

藤本祐太郎、松田悠(共著)

中央経済社 (2025年5月)

長島・大野・常松法律事務所 欧州プラクティスグループ(編)、池田順一、本田圭、福原あゆみ、吉村浩一郎、殿村桂司、小川聖史、大沼真、宮下優一、水越政輝、アクセル・クールマン、山田弘、中所昌司、松宮優貴、関口朋宏、髙橋優、松岡亮伍、嘉悦レオナルド裕悟(共著)、小泉京香、甲斐凜太郎、藤田蒔人、山本安珠(執筆協力)

(2025年6月)

本田圭

藤本祐太郎、松田悠(共著)

三上二郎、宮城栄司、渡邉啓久、河相早織(共著)

商事法務 (2025年4月)

長島・大野・常松法律事務所 農林水産・食品プラクティスチーム(編)、笠原康弘、宮城栄司、宮下優一、渡邉啓久、鳥巣正憲、岡竜司、伊藤伸明、近藤亮作、羽鳥貴広、田澤拓海、松田悠、灘本宥也、三浦雅哉、水野奨健(共編著)、福原あゆみ(執筆協力)

宮城栄司、井柳春菜(共著)

(2025年6月)

本田圭

藤本祐太郎、松田悠(共著)

中央経済社 (2025年5月)

長島・大野・常松法律事務所 欧州プラクティスグループ(編)、池田順一、本田圭、福原あゆみ、吉村浩一郎、殿村桂司、小川聖史、大沼真、宮下優一、水越政輝、アクセル・クールマン、山田弘、中所昌司、松宮優貴、関口朋宏、髙橋優、松岡亮伍、嘉悦レオナルド裕悟(共著)、小泉京香、甲斐凜太郎、藤田蒔人、山本安珠(執筆協力)