藤本祐太郎 Yutaro Fujimoto

パートナー

東京

NO&T Infrastructure, Energy & Environment Legal Update インフラ・エネルギー・環境ニュースレター

本ニュースレターの英語版はこちらをご覧ください。

FIT制度の導入以降、太陽光発電を中心に再エネ発電設備の導入が促進され、多数の事業者が新規参入しています。日本の脱炭素目標の達成のためには望ましい面もある一方で、発電設備は設置される地域社会や環境に少なからぬ影響を与えることから、安全面※1、防災面、景観や環境への影響、将来の廃棄等に対する地域の懸念が高まっており、持続可能な形で再エネ発電設備の導入を促進していく上で、「地域共生」が再エネ案件の重要なキーワードになっています。

このような「地域共生」の実現に向けて、資源エネルギー庁の審議会である再生可能エネルギー長期電源化・地域共生ワーキンググループ(以下「本WG」といいます。)では議論が重ねられ、2023年2月に中間取りまとめ※2(以下「中間取りまとめ」といいます。)が策定されました。また、中間取りまとめを踏まえて、第211回国会に再エネ特措法※3の改正を含むGX脱炭素電源法※4が提出され、2023年5月に成立しました。改正後の再エネ特措法(以下「改正再エネ特措法」といいます。)は、2024年4月1日から施行される予定です。

GX脱炭素電源法の成立以降、本WGでは詳細設計等について検討が行われ、2023年9月には第2次取りまとめ案※5(以下「第2次取りまとめ」といいます。)が公表され、意見公募※6がなされています(公募期間は2023年10月29日に終了しています。)。

残された論点も存在するものの、再エネ特措法の改正内容の詳細が見えてきたタイミングであることを踏まえ、このニュースレターでは改正再エネ特措法の主な内容や本WGの整理について概説するとともに、実務上留意すべきポイントについて解説致します。特に、「第3 周辺地域の住民説明会等のFIT/FIP認定要件化」、「第4 認定事業者の委託先の監督義務」及び「第5 FIT/FIP案件の交付金相当額の積立・返還命令」については、既存のFIT/FIP案件やセカンダリー案件の実務に与える影響も大きく、注意が必要です。

土地開発に関する以下の①~③の許認可については、周辺地域の安全性に特に強く関わり、かつ、一度許認可対象の行為が行われた場合は原状回復が著しく困難であるため、認定手続が厳格化され、許認可の取得がFIT/FIP認定の申請要件とされました※7。

再エネ発電設備の導入に当たっては、事業者と地域住民の間のコミュニケーション不足からトラブルが生じる例が各地で生じており、反対運動、通報、訴訟提起等の深刻な問題に発展するケースもあります。

このため、改正再エネ特措法では、住民説明会を含む周辺地域への事前周知を行うことがFIT/FIPの認定要件とされました(改正再エネ特措法第9条第2項第7号及び第4項第6号)。また、その詳細設計が第2次取りまとめで整理されました。

従前も、再エネ案件の開発に当たっては、条例や他法令に基づき又は任意で住民説明会を実施する例が少なくなかったものと思われますが、改正再エネ特措法では手続や内容を含めて説明会の要件がかなり詳細に定められており、今後のFIT/FIP案件の説明会では「これらの要件を充足できているか」について注意することが必要になると考えられます。

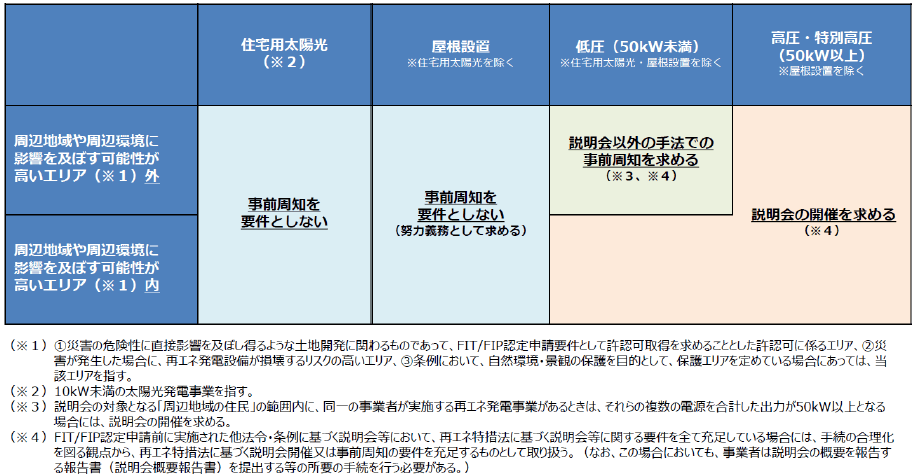

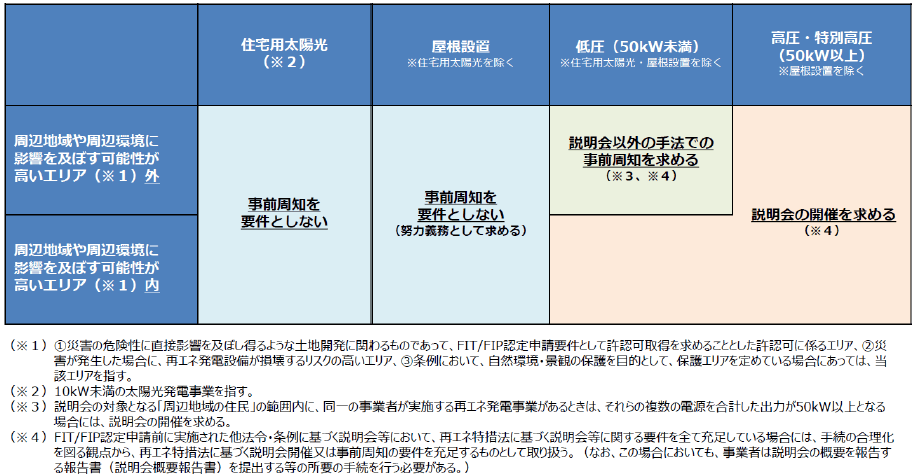

第2次取りまとめでは、説明会等を実施すべき電源に関して、その規模や設置場所・設置形態の違いを踏まえ、原則として、以下のとおりの整理がなされました。

(第11回本WG参考資料1※10を一部抜粋)

(第11回本WG参考資料1※10を一部抜粋)

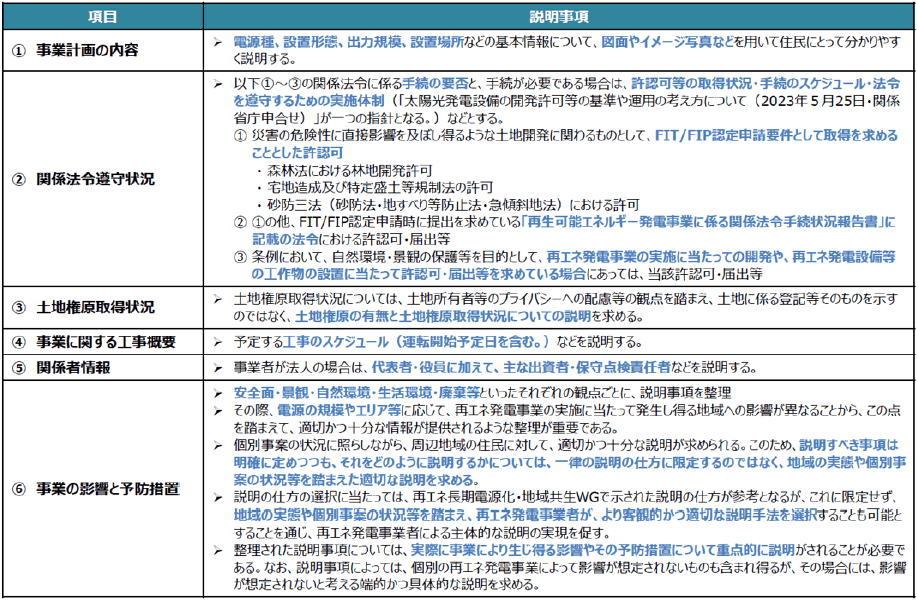

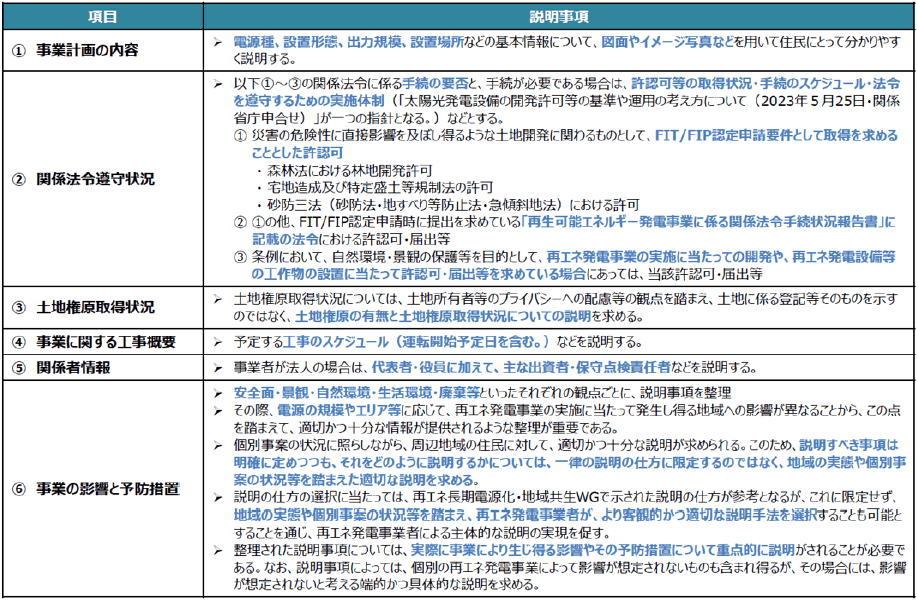

説明会において説明すべき事項については、以下の表のとおりとされています。

(第11回本WG参考資料1を一部改変の上抜粋)

(第11回本WG参考資料1を一部改変の上抜粋)

対象となる「周辺地域の住民」の範囲については、事業場所※11の敷地境界から「一定距離」の居住者と、再エネ発電設備の設置場所に隣接する土地・建物の所有者とされています。

なお、説明会開催が求められる再エネ発電事業については、地域の実情を把握する市町村への事前相談を行うことが求められており、市町村から意見があった場合には、その意見を尊重して「周辺地域の住民」の範囲を拡大することが求められています。

上記の「一定距離」とは、第2次取りまとめによると、以下の距離を指すものとされています。

説明会は、原則として、FIT/FIP認定申請の一定期間前(3ヶ月前)までに実施することとされています。但し、FIT/FIP認定の申請要件として許認可の取得が求められている場合等、周辺地域の住民への影響が大きいケースでは、事業の初期段階から複数回の説明会を開催することが求められています。

第2次取りまとめでは、事業譲渡※12や実質的支配者※13の変更を行う場合においても、事業者とのコミュニケーション不足によるトラブルが生じる例があることから、事業譲渡等の契約書の締結後(事業譲渡等が対外的に発表される場合は、その発表後)からFIT/FIP変更認定申請前のタイミングに、説明会の開催等を求めるものとされました※14。

当該説明会では、譲渡人と譲受人の間の引継事項等を含めた説明が必要となります。また、事業譲渡の場合の説明会については、譲渡人と譲受人の双方が説明会に出席することとされています※15。

従前は、セカンダリー案件においては、地権者等の認定事業者の契約相手は別論、広く地域住民に説明会の開催等を行うことまでは必ずしも一般的ではなかったと思われるため、実務上の影響が大きい改正であると考えられます。本改正が施行された場合、詳細な要件を満たす説明会の開催等がFIT/FIPの変更認定に必要となることを踏まえ、スケジュールやクロージング・ポストクロージングの条件を含め、個々のセカンダリー案件毎に具体的な対応と取引条件を検討し、譲渡契約で手当することが必要になると考えられます。

上記のほか、第2次取りまとめでは、説明会の議事、事前・事後の質問対応、開催案内の方法、出席者、記録・報告といった事項について詳細な要件が定められています。

再エネ発電事業では、業務の委託・再委託がされているケースが少なくないところ、現行の再エネ特措法では、委託先・再委託先がFIT/FIP認定計画に違反した場合における認定事業者の責任が明確ではありませんでした。そこで、改正再エネ特措法では、委託先・再委託先がFIT/FIP認定計画を遵守するよう、認定事業者に委託先・再委託先に対する監督義務が課されています(改正再エネ特措法第10条の3第2項)。

なお、認定事業者に監督義務不履行があった場合には、改善命令(同法第13条)の対象となり、最終的には認定の取消事由となるものとされています(同法第15条第1号)。

第2次取りまとめでは、具体例として、手続代行・プロジェクトマネジメント、設計、土地開発、建設・設置工事、保守点検、設備解体、廃棄・リサイクルに係る業務の委託については、監督義務の対象となるとされていますが、改正再エネ特措法上の法文上は「再生可能エネルギー発電事業に係る業務の全部又は一部」の委託に適用があると規定されているため、かなり広範な委託先が対象になると考えられます。

第2次取りまとめでは、監督義務の履行状況を外形的に確認するため、認定事業者と委託先との間で契約書を締結し、当該契約書において、委託先が関係法令の遵守を含めた認定基準・認定計画に従うべき旨の明確化が求められています。また、これを実効的に担保する観点から、委託先から認定事業者に対する報告体制、再委託時の認定事業者の事前同意といった事項を当該契約書に含めることが必要とされています※16。

従来の実務でも、認定事業者と委託先との間では契約書を締結することが通常であると思われますが、本改正が施行された場合、当該契約書に上記の必要事項を規定することが求められる点に注意が必要です。

第2次取りまとめでは、適切に監督義務が履行されているかどうかを確認するために、認定事業者から経済産業大臣に対して、以下の内容の定期報告を行うことが求められています。

再エネ特措法における認定事業者は、FIT/FIP認定計画(関係法令の遵守を含む。)に従って発電事業を実施することが求められ、違反した場合は、指導(再エネ特措法第12条)、改善命令(同法第13条)、認定取消といった措置が講じられます(同法第15条第1号)。

もっとも、現行制度においては、認定取消に至らない限り、違反状態が続いていても、認定事業者はFIT/FIP制度による売電収入を取得し続けることができ、また認定取消には行政手続法による聴聞手続によって一定の期間を必要とすることから、違反の未然防止・早期解消に当たっての懸念となっていました。このため、改正再エネ特措法では、認定事業者がFIT/FIP認定計画に違反した場合、速やかにFIT/FIP案件の交付金相当額を電力広域的運営推進機関(以下「推進機関」といいます。)に留保できるよう、「積立命令」の制度が新設されました。

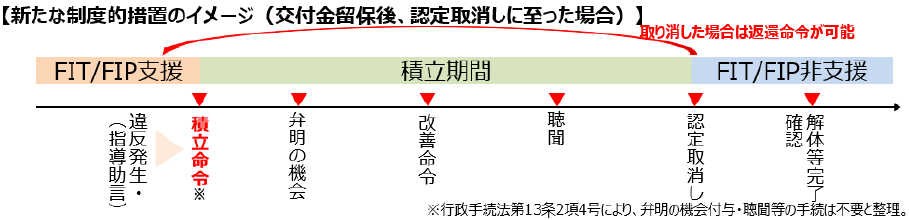

FIT/FIP交付金相当額の積立命令は、金銭処分であるため、行政手続法第13条第2項第4号に基づき聴聞・弁明の機会の付与は不要と整理されています。具体的なタイミングについて、第2次取りまとめでは、「少なくとも、関係法令において行政処分・罰則の対象となる違反について、当該違反が覚知され、違反に係る客観的な措置(書面による指導等)がなされた段階」とされており、以下の図のとおり、改善命令や認定取消に比べるとかなり早期に発令される点に注意が必要です。

(本WG中間取りまとめ図1を抜粋)

(本WG中間取りまとめ図1を抜粋)

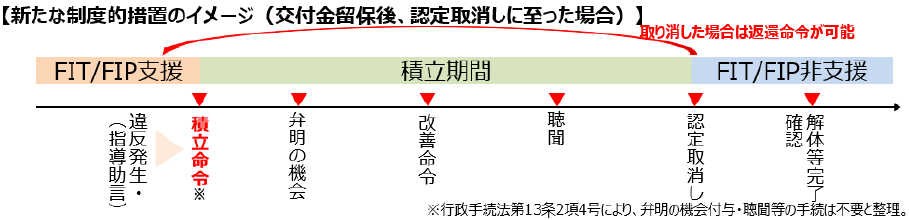

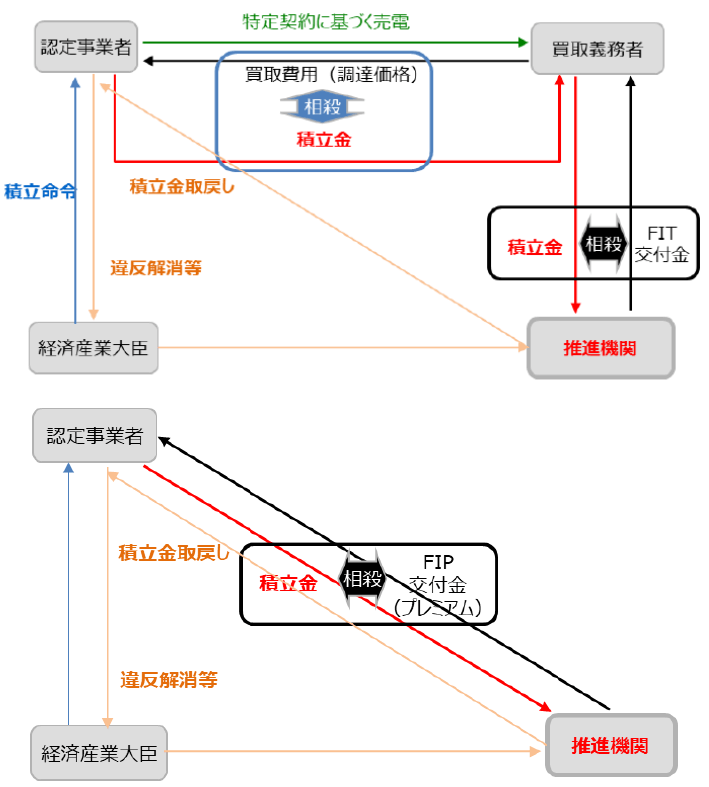

具体的な積立額の算出方式は省令に委ねられていますが(改正再エネ特措法第15条の7)、中間取りまとめによれば、FIT案件の場合は概ね「買取費用-回避可能費用(卸電力取引市場における収入相当額)」の金額※17を交付金相当額とし、FIP案件の場合はFIP交付金の額と同額とすることが想定されています。すなわち、FIT/FIP案件とも、FIT/FIP制度による経済的支援部分が留保対象とされています。

なお、積立命令に基づく具体的な交付金相当額の留保スキームについては以下に示す図のとおりです。FIT案件では、積立命令が発令された場合、認定事業者は、買取義務者(一般送配電事業者等)を経由して推進機関に積立を行うこととされ、当該積立義務とFIT電気の料金債権を相殺することで留保を行うことが想定されています。

(本WG中間取りまとめ図2及び図3を抜粋)

(本WG中間取りまとめ図2及び図3を抜粋)

違反の早期解消インセンティブのため、以下のいずれかの場合には、認定事業者は留保された交付金相当額を取り戻すことができるとされています。

他方で、違反状態が解消されず、認定が取り消された場合には、経済産業大臣は交付金相当額の返還・納付命令を発令できるとされています(改正再エネ特措法第15条の11)。この場合の具体的な処理は、第2次取りまとめによれば、①返還命令により生じる推進機関から認定事業者への返還請求権又は納付請求権と、②認定事業者から推進機関への交付金相当額積立金取戻請求権を相殺することにより、返還命令に係る金銭が実効的に回収されるとされています。

返還命令の対象となる金額は、中間取りまとめによれば、FIT/FIP制度による経済的支援部分のうち、事業者の帰責性等の事案に応じて判断されることが想定されています※18。

再エネ特措法上、認定事業者は、住所変更の際に遅滞なく経済産業大臣に届け出る必要がありますが、このような届出を適切に行っていない認定事業者も存在するところです。経済産業大臣が認定事業者の住所を覚知できない場合、当該認定事業者に対する改善命令や認定取消等の行政処分の迅速な発令に懸念が生じます。

このような問題を踏まえて、改正再エネ特措法では、改善命令(同法第13条)、認定の取消し(同法第15条)、交付金相当額積立金の積立命令(同法第15条の6)等については書類を送達することにより行うことが明確化され(同法第52条の2及び第52条の3)、送達を受けるべき者の住所が不明である場合等については、公示送達(経済産業省※19の掲示板への掲示により送達したとみなされる方法)が認められています(同法第52条の4)。前述のFIT/FIP交付金相当額の積立命令・返還命令制度の新設とあわせ、違反事業者に対する対応を迅速に講じるための手続が整備されており、留意が必要です。

※1

太陽光パネルや架台の飛散、倒壊等の事故も発生しています。

※3

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法をいいます。

※4

脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律をいいます。

※6

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620223028&Mode=0

なお、第2次取りまとめの内容は、公募意見を踏まえて修正される可能性があります。

※7

このFIT/FIP認定手続の厳格化は、改正再エネ特措法の施行を待たずして、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の改正により行われ、2023年10月1日から施行されています。但し、以下の場合には経過措置が設けられています。

※8

第2次取りまとめによると、説明会の対象となる周辺地域の住民の範囲における定量基準の距離内に、同一の事業者が実施する再エネ発電事業がある場合には、それらの複数の電源を合計した出力により、説明会等の開催の要否を判断することとされています。

※9

第2次取りまとめによると、①森林法における林地開発許可・宅地造成及び特定盛土等規制法の許可・砂防三法における許可の対象エリア、②災害発生の場合に再エネ発電設備が損壊するリスクの高いエリア(土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む。)、土砂災害危険箇所)、及び③条例において、自然環境・景観の保護を目的として、保護エリアを定めている場合にあっては、当該エリアとされています。

※11

第2次取りまとめによると、原則として、再エネ特措法における発電設備の設置場所を指すものとされており、発電設備のみならず、遮断機等の電気設備や、取水設備・水圧管路等の設備の設置場所も含むとされています。

※12

第11回本WGの議事録によると、「事業譲渡は、会社法上の概念で言うと事業譲渡に限らず、株式分割による事業の承継なども含まれるべきだと思います。その趣旨だろうと理解しておりますが、誤解がないように適宜ご調整をいただいたほうがよいのではないかと思っております。」との発言が委員からなされており、会社法上の事業譲渡(会社法第467条)に限定する趣旨ではないと思われます。

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/kyosei_wg/pdf/011_gijiroku.pdf

※13

第11回本WGの議事録によると、「個別具体的に実質的支配力を有するものに該当するかというのを判断するところが運用面で措置していく必要があろうかとは思っております。」との発言が委員からなされており、実質的支配者の具体的な内容については今後の検討が想定されています。

※14

事業譲渡や実質的支配者変更の場面以外にも、再エネ発電設備の一定の出力変更や設置場所の変更等、FIT/FIP認定計画の重要な事項に変更がある場合には説明会の開催が必要とされています。

※15

実質的支配者の変更の場合は、新規認定時の説明会等と同様に、認定事業者自身が説明会に出席することが必要とされています。

※16

今後、ガイドライン等において、典型的な委託の事例における望ましい報告の形式や、客観的資料を用いて報告するための証憑の例(事業実施場所の現地の写真等)が示されるとされています。

※17

その他、中間取りまとめでは、消費税相当額、事業税相当額、需給調整費用は留保額から控除するとされています。

※18

返還命令の対象となる金額について、中間取りまとめでは、「認定取消しした場合には原則返還を求めるべきである。ただし、認定取消しに至るケースは、違反の程度、認定計画との乖離の程度、認定事業者の帰責性の度合いなどが様々である。その中には、認定計画に違反するが認定事業者の帰責性の度合いが低い場合なども含まれる可能性があり、事案応じた柔軟な対応をすべきである」とされています。

※19

現行制度においても民法及び民事訴訟法に従い、公示送達により行政処分を行うことは可能ですが、裁判所の掲示板への掲載や官報への掲載等が求められます。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)

(2025年8月)

杉本花織

(2025年8月)

井上聡、福田政之、月岡崇、下田祥史、村治能宗、糸川貴視、大野一行(共著)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

(2025年8月)

井上聡、福田政之、月岡崇、下田祥史、村治能宗、糸川貴視、大野一行(共著)

(2025年7月)

平野倫太郎、藤本祐太郎、政金悠里香、加藤雄太郎(共著)

ジャスティン・イー、室憲之介(共著)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)

宮下優一、薄実穂(共著)

宮城栄司、井柳春菜(共著)