渡邉啓久 Yoshihisa Watanabe

パートナー

東京

NO&T Food System and Nature Law Update 農林水産・食品ビジネス法務ニュースレター

NO&T Food System and Nature Law Update

~農林水産・食品ビジネス法務ニュースレター~ 創刊のご案内

長島・大野・常松法律事務所は、今般「NO&T Food System and Nature Law Update ~農林水産・食品ビジネス法務ニュースレター~」を創刊いたしました。本ニュースレターでは、今後、農林水産・食品ビジネスに関する様々な法律実務上のトピックをお伝えしていきます。

農林水産・食品ビジネスは、人々の生活にとって不可欠な食料システムの礎です。しかし、今日の少子高齢化に伴い、供給面では農林水産の担い手不足、需要面では食品分野を含めた国内市場の縮小といった大きな問題を抱えています。同時に、食料安全保障の強化、気候変動・脱炭素化への対応、災害レジリエンスの向上など、様々な社会的課題にも直面しています。こうした状況を打開すべく、農林水産業の6次産業化、海外輸出の促進、スマート農林水産業やDXの導入をさらに進め、食品の安定供給の確保及び農林水産業の持続可能な発展を構築することが求められています。一方、近時は、これまで農林水産・食品分野とは関わりのなかった企業が新たに事業参画する例も増加しています。

こうした農林水産・食品ビジネスの変革に伴って、当然のことながら、それを支える法務のあり方も急速に変容しつつあります。当事務所では、2022年に農林水産チームを発足させ、企業法務の総合法律事務所として、従来培ってきたファイナンス、コーポレート、テック、知的財産、ヘルスケア・ライフサイエンス、環境法、再生エネルギー・インフラ、外資規制等に関する知見を結集し、農林水産・食品分野に関する日々の案件に取り組んでいます。このような経験も踏まえ、本ニュースレターが読者の方々にとって有益なものとなるよう情報発信を継続していきます。

海は、人間生活や食料の源であると同時に、経済活動の源泉でもあり、地球システム全般にとって欠くことのできない構成要素です。SDGsにおける14番目の目標「海の豊かさを守ろう」も、海洋がエコシステムにとって重要な存在であることを表しています。しかし、今日の海洋は、水産資源の保護と管理、プラスチックゴミ問題、海と沿岸の生態系保護等の課題が山積しており、海洋資源の保護と持続可能な利用を促進していく必要に迫られています。

本稿では、海洋資源の保護と管理の鍵となるであろう養殖ビジネスのうち海面養殖に焦点を当て、基本的な法規制の内容について概説いたします。

世界の人口は日々増加し、水産物の消費量も年々増加傾向にあります。しかし、水産資源の保護と管理を強化すればするほど、天然の水産物の漁獲量の増加は見込めません。水産物の生産量を向上させ、増え続ける世界の水産物への需要に対応するためには、養殖による生産高を増やす必要があります。

世界的にみれば、藻類養殖や内水面養殖の生産量の大幅な増加により、2013年以降、漁業・養殖業生産量に占める養殖業の割合は既に5割を超えているとされます※1。これに対し、従来、日本における養殖業の割合は2割程度に留まっていました。平成30年漁業法改正に至る過程でも、例えば、2017年5月の規制改革推進会議が公表した第一次答申※2は、日本の水産を巡る情勢について、資源管理の問題、漁業所得の低迷、新規就労者の低迷、世界的に漁業生産量が増大する中でも日本の漁業生産量が減少していることといった問題を抱え、世界6位の排他的経済水域を有効活用できていないことのほか、養殖生産量の低さが指摘され、漁業に対する抜本的な改善策の検討が必要と指摘しました。

その後、政府に設置された農林水産業・地域の活力創造本部が2018年6月1日に決定した「農林水産業・地域の活力創造プラン」(同日改定版)別紙8の「水産政策の改革について」※3において、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させ、漁業者の所得向上と年齢のバランスの取れた漁業就業構造を確立することを目指し、必要な法整備等を速やかに行うことが明記されました。その中における海面養殖関連の内容(同6頁以下を参照)は、現行漁業法の基礎となったものですので、以下に概略を記載します。

こうした経緯を経て、2018年(平成30年)12月に「漁業法等の一部を改正する等の法律」(平成30年法律第95号。以下「平成30年改正法」といいます。)が公布され、2020年(令和2年)12月、改正漁業法は施行に至りました※4。

70年ぶりの漁業法の改正は、新たな水産資源管理制度の導入や漁業権制度の改正など、それ以前の漁業制度をいくつもの点で抜本的に改革する画期的なものでした。以下では、平成30年改正法による改正内容も意識しつつ、海面養殖業に関するルールを概観します。

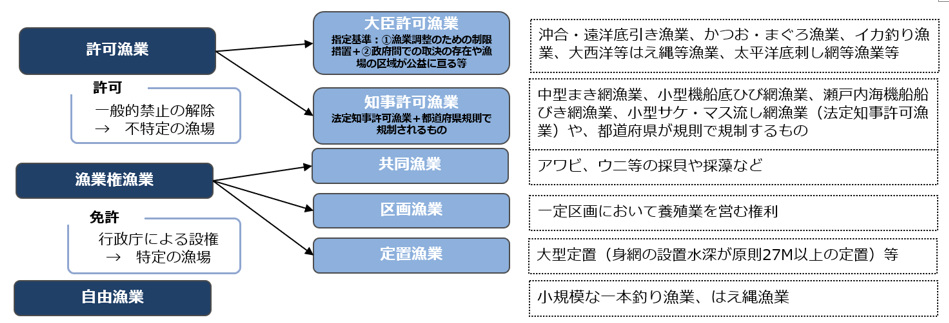

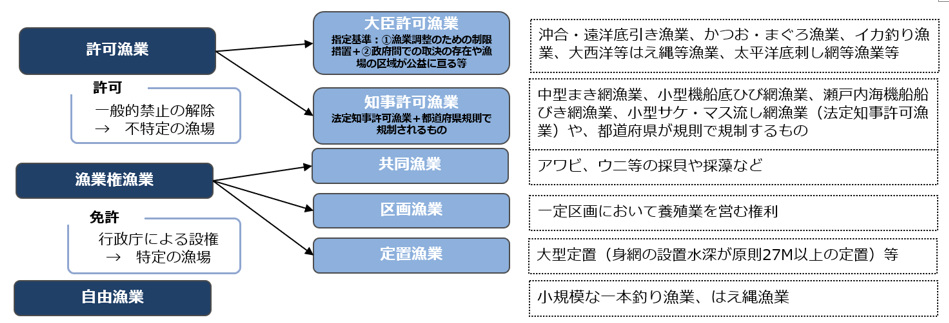

海面養殖を開始するに当たり通常要求されるのは漁業権のうちの区画漁業権ですが、その前提となる漁業制度について、簡単に整理します。日本の漁業制度は、大要、①許可漁業、②漁業権漁業、③自由漁業の3つから成り立っており、その概略を示したのが図表1です。

図表1:日本の漁業制度の概要

このうち②漁業権漁業とは、都道府県知事の免許を受けて一定の水面において排他的に特定の漁業を営む権利(漁業権)に基づく漁業であり、この漁業権は行政庁による免許により設権されます。漁業権は、図表2の通り、(a)共同漁業権(採貝採藻など)、(b)区画漁業権(真珠養殖、藻類養殖や魚類小割式養殖など)及び(c)定置漁業権(大型定置など)の3種類に分類されます(漁業法第60条第1項参照)。

| 種別 | 免許者 | 存続期間 | 概要 |

|---|---|---|---|

| (a)共同漁業権 | 漁協等 | 10年 | 貝、藻、水産動物の採取など、漁場を地元漁民が共同利用して漁業を営む権利 |

| (b)区画漁業権 |

漁協等 又は漁業者 |

5年 又は10年 |

一定区画において養殖業を営む権利 |

| (c)定置漁業権 | 漁業者 | 5年 | 大型定置等を営む権利 |

図表2:日本の漁業制度の概要

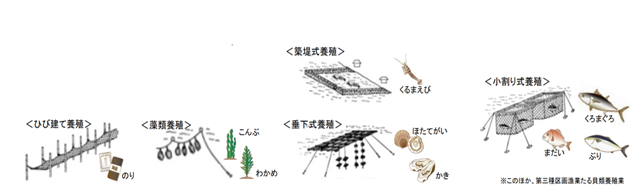

海面養殖を念頭に置く漁業権は、区画漁業権です。この区画漁業権は、さらに3種類に分類されます(漁業法第60条第4項参照)。一つ目は、一定の区域内において石、瓦、竹、木その他の物を敷設して営む養殖業(第一種区画漁業)であり、海苔のひび建て養殖、ホタテ貝やかきの垂下式養殖などが挙げられます。二つ目は、土、石、竹、木その他の物によって囲まれた一定の区域内において営む養殖業(第二種区画漁業)で、真鯛、マグロ、ぶりなどの築堤式養殖が該当します。最後は、第三種区画漁業で、第一種・第二種区画漁業以外のものを指しますが、例えばアサリといった貝類の時蒔養殖がこれに当たります。

図表3:海面養殖の形態(出典:水産庁「漁業権について」※5 1頁)

改正前漁業法の下においても、区画漁業権は漁業協同組合等だけでなく、免許付与の要件を満たす限り個別の自然人や法人も付与を受けること自体は可能でした。しかし、改正前漁業法の下では、漁業権の種類毎に、詳細かつ全国一律の内容で免許を付与する優先順位が法定され、特定区画漁業権(ひび建て養殖業、藻類養殖業、垂下式養殖業(真珠養殖業を除く。)、小割り式養殖業等を内容とする区画漁業権)に関していえば、優先順位1位は地元漁協とされていました。区画漁業権は、漁船による漁業が競合する場所で、広い面積の区画を排他的に利用する権利であるため、関係漁業者との調整、密漁や環境との共生といった観点から、地域の漁民を把握可能な立場にある地元の漁業協同組合に付与することが適切と考えられてきたという経緯があります。

ところが、このような優先順位が法定されていた結果、企業が海面養殖ビジネスに参画しようとする場合、多くのケースでは、適地について既に区画漁業権を有する漁協に参画しなければならないことになります。そもそも漁業協同組合とは、水産業協同組合法に基づき自主的に設立された協同組合であり、小規模な事業者である漁業者が相互扶助によって経営効率の向上や生活の改善を図ることが企図される一方、漁業者自らの意思に基づく加入・脱退や事業利用により組合員の総意に基づいた事業運営が予定されています。水産業共同組合法上、組合員たる資格を有する者は限定されていますが(同法第18条第1項)、一定の法人、すなわち、組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び漁業生産組合を除く。)であって、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法第2条第1項に規定する漁船をいう。)の合計総トン数が1,500トンから3,000トンまでの間で定款で定めるトン数以下であるもの(同項第3号)は、漁協の組合員たる資格を有します。そして、漁協は、有資格者の加入を正当な理由なく拒否し、又はその加入について現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはなりません(同法第24条)。

このように、従来から、企業であっても一定の要件を満たす限り漁協の組合員となることは可能でした。しかし、漁協に加入するということは、漁業権行使規則の遵守や漁業権行使料、販売手数料などの費用徴収といった当該漁協のルールに従わねばならないことを意味しますので、必ずしも全ての企業のニーズに合っているとも限りません。また、改正前漁業法の下における優先順位制度は、企業による新規参入の事実上の障壁であっただけでなく、優先順位が形式的であるがゆえに、優先順位の高い既存免許者にとっては漁場の活用を図ろうとするインセンティブが働きにくいといった問題や、優先順位第1位ではない既存免許者が漁業権の存続期間満了時に新たな漁業権付与を申請した場合、より優先順位の高い者が漁業権付与を申請してしまうと既存免許者は新たな免許を受けることができなくなってしまうため、経営の持続性や安定性が確保しにくいといった問題も指摘されてきました※6。

改正漁業法は優先順位制度を廃止し、代わりに以下のルールを設けています。

漁業法上、都道府県知事は、その管轄する海面に関し、5年毎に海区漁場計画を定める必要があります(同法第62条第1項本文)。海区漁場計画には、漁場の位置及び区域、漁業の種類、漁業時期などの漁業権に関する事項が規定されます(同条第2項第1号)が、海区漁場計画は同法第63条第1項各号の要件に該当するものでなければなりません(同項参照)。漁業法第63条第1項第2号は、海区漁場計画の作成時において「適切かつ有効に活用されている漁業権」(活用漁業権)が存在する場合、海区漁場計画は、漁場の位置及び区域、漁業の種類並びに漁業時期が活用漁業権とおおむね等しいと認められる漁業権(類似漁業権)を設定する内容とすることを求めています。また、活用漁業権が漁協等に付与された団体漁業権※7であれば、類似漁業権は団体漁業権として設定しなければなりません(同条第3号)。そして、既存の漁業権の存続期間満了時に、複数の免許申請があった場合、既存漁業者がその漁場を適切かつ有効に活用していると認められれば、既存漁業者に対して免許が付与されることになります(同法第73条第2項第1号)。すなわち、特定の海面に関して、地元漁業が養殖事業のために必要となる区画漁業権を現に有しているのであれば、それが活用漁業権に該当する限り、基本的には、現行の漁業権の存続期間満了後も、実質的に同等の区画漁業権が地元漁協に付与されるということになります。

したがって、特定の海面に関して活用漁業権が存在するか否かは、養殖ビジネスへの新規参入にとって重要なポイントとなります。活用漁業権と認められるための要件である「適切かつ有効」の解釈・運用に関し、水産庁の「海面利用制度等に関するガイドライン」では、漁場の環境に適合するように資源管理や養殖生産等を行い、将来にわたって持続的に漁業生産力を高めるように漁場を活用している状況をいうとされ、単に生産金額や生産数量、組合員行使権者数のみをもって判断することは適当ではなく、漁業権又は組合員行使権の行使状況、漁業権に係る漁場の現況及び利用の状況、その漁場の周辺における漁場利用の状況、法令遵守の状況等の事情を総合的に考慮することが適当としています(同6頁)。

一方、活用漁業権が存在しない場合(新たな海域に区画漁業権が新規設定される場合を含みます。)において、複数の免許申請(申請者が適格性を有することなど法定の要件を満たす申請に限ります。)が競合した場合、免許の内容たる漁業による漁業生産の増大並びにこれを通じた漁業所得の向上及び就業機会の確保その他の「地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者」に対して、免許が付与されることになります(漁業法第73条第2項第2号)。なお、都道府県知事は、海区漁場計画作成に当たり、漁場の活用の現況及び漁業法第64条第2項の検討の結果に照らし、団体漁業権として区画漁業権を設定することが当該区画漁業権に係る漁場における漁業生産力の発展に最も資すると認められる場合には、団体漁業権として区画漁業権を設定する必要があります(同法第63条第1項第4号)。他方、かかる「最も資する」場合に該当しなければ、一定の適格性を有する個人又は企業(同法第72条参照)に対して、個別漁業権(団体漁業権以外の漁業権を指します。)が付与されることが想定されています。

「地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者」に該当するか否かの判断に関しては、都道府県知事の一定の裁量の余地があると考えられますが、前述した水産庁の「海面利用制度等に関するガイドライン」では、生産量の増大、漁業所得の向上、就業機会の拡大、地域の漁業者との調和的発展、地元の水産物流通や加工に与える影響等を中長期的な観点から総合的に勘案することが適当であるとされています(同9頁)。

平成30年改正法による漁業権の免許付与に関する優先順位の廃止と「活用漁業権」制度の導入は、異業種から新たに海面養殖に参入しようとする企業にとっても、追い風となると期待されます。また、これまではコスト面や海象条件等の関係で不適とされた沖合区域における養殖に関して、今後は、衛星情報や海象・環境データ、数値シミュレーションをベースとするデータサイエンスの活用などの海洋DXを活用することで、養殖適地に変えていくことが期待されています。2023年4月28日に閣議決定された第4期海洋基本計画においても、沖合養殖の拡大等によって養殖業の振興を推進することが明記されています(同27頁)。漁業法においても、都道府県知事は、海区漁場計画の作成に当たり、海区に係る海面全体を最大限に活用すべく、漁業権が存しない海面をその漁場の区域とする新たな漁業権を設定するよう努める(同法第63条第2項)とされ、農林水産大臣は、都道府県の区域を越えた広域的な見地から、我が国の漁業生産力の発展を図るために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画の案を修正すべき旨の助言その他海区漁場計画に関して必要な助言をすることができ(同法第65条)、我が国の漁業生産力の発展を図るため特に必要があると認められるときは、変更指示等を出すことができるとされています(同法第66条第1号)。新たな海域に区画漁業権が設定されれば、漁業テックや海洋DXにノウハウを有する企業や資金面・人員面に強みのある異業種企業にとって、海面養殖ビジネスへの新規参入の手段が広がるといえるでしょう。

本稿では、現行漁業法の下における海面養殖を中心的なトピックとして取り上げましたが、近時注目が集まる陸上養殖に関しては、別稿にて概説する予定です。

※1

農林水産省「養殖業成長産業化総合戦略」(2021年7月)1頁

※2

規制改革推進会議「規制改革推進に関する第1次答申~明日への扉を開く~」(2017年5月23日)13頁

※3

首相官邸ウェブサイト「水産政策の改革について」を参照。

※4

以下、同改正前の旧漁業法を「改正前漁業法」といい、同改正後の漁業法を「改正漁業法」、「現行漁業法」又は単に「漁業法」といいます。

※5

水産庁ウェブサイト「漁業権について」

※6

水産庁「漁業法等の一部を改正する等の法律 Q&A」 2頁

※7

①区画漁業権のうち、その内容たる漁業を自ら営まない漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が免許を受けるものと、②本来的に漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に付与されることが想定されている共同漁業権を、団体漁業権と呼びます(漁業法第60条第7項)。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

(2025年10月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

(2025年10月)

堀内健司、遠藤努、水越恭平、永田基樹、麻薙裕美子、松岡亮伍、米田崇人、鈴木三四郎、長谷川雄一、森海渡(共著)

有斐閣 (2025年10月)

宮下優一、水越恭平、髙橋優(共著)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

(2025年10月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

商事法務 (2025年10月)

長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)

(2025年9月)

三笘裕、平松慶悟(共著)

(2025年10月)

淺野航平(共著)

斉藤元樹、大島岳(共著)

武蔵野大学出版会 (2025年9月)

井上聡(講演録)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

斉藤元樹、大島岳(共著)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

(2025年10月)

堀内健司、遠藤努、水越恭平、永田基樹、麻薙裕美子、松岡亮伍、米田崇人、鈴木三四郎、長谷川雄一、森海渡(共著)

有斐閣 (2025年10月)

宮下優一、水越恭平、髙橋優(共著)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)

(2025年8月)

杉本花織

(2025年8月)

井上聡、福田政之、月岡崇、下田祥史、村治能宗、糸川貴視、大野一行(共著)

(2025年8月)

杉本花織

(2025年8月)

井上聡、福田政之、月岡崇、下田祥史、村治能宗、糸川貴視、大野一行(共著)

工藤靖

ジャスティン・イー、室憲之介(共著)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)

宮下優一、薄実穂(共著)

宮城栄司、井柳春菜(共著)