岡竜司 Ryuji Oka

パートナー

東京

NO&T Food System and Nature Law Update 農林水産・食品ビジネス法務ニュースレター

ニュースレター

農業・農地ファイナンスのポイント(下)(2024年2月)

2024年は、農政の基本理念や政策の方向性を示す法律である『食料・農業・農村基本法』の改正が通常国会で審議される予定であるなど、農業・農地に関連する事業の転換を迎える1年となる可能性があります。そのような転換期にあって、農業・農地に関連する事業に対して資金提供を行う金融機関についても、重要な役割を果たすことが期待されています※1。そこで、本ニュースレターにおいては、農地を利用した事業に対して金融機関が融資を行うケースとして、①農地において農業を行う資金需要者に対して融資を行う場合と②農地において営農型太陽光発電事業など農業以外の事業を行う資金需要者に対して融資を行う場合におけるポイントを検討いたします。

農地において農業を行う資金需要者に対して金融機関が融資を行う場合、農業に特有な検討ポイントとしては、以下のようなものが考えられます。

農業分野で融資を行うことを検討する金融機関としては、上記のポイントを踏まえ、対象となる農業の収益構造やキャッシュフロー、リスク要因を評価し、農業関連法令を踏まえた適切な保全を図ることが重要になります。

資金需要者が行っている又はこれから行おうとする農業が、農地法その他農業関連法令上の規制・制約の観点から適法に行われることを確認・確保することは、農業分野で融資を行うことを検討する金融機関にとって重要であることはいうまでもありません。農業を行うこと自体には、特段の法令上の制限等はありませんが※4、他方で、農地の所有権を取得する場合や農地について賃貸借契約を締結する場合などには、原則として農地法第3条第1項に基づく農業委員会の許可が必要となります※5。この農業委員会の許可を受けずに、農地の所有権を移転し又は農地に賃借権を設定する等の行為は無効となります(農地法第3条第6項)。そのため、これから農地を取得等して農業を行おうとする資金需要者に対して融資を行う場合、まずは、この農業委員会の許可を取得できる見通しや取得のタイミング等を踏まえた検討が必要となりますし、融資の時点で農業委員会の許可が取得されていることを確保する必要があります。また、農地に関する権利取得の場面に加え、融資時点で適法に所有又は賃借されている農地を、融資期間中も継続して使用し続けることが確保できるかという観点からの検討も欠かせません。

例えば、法人が資金需要者となり、その法人が農地の所有権を取得するケースを考えてみます。この場合、農地法第3条第1項に基づく許可を得るためには、その法人は原則として農地所有適格法人である必要があります(農地法第3条第2項第2号)※6,7。農地所有適格法人と認められるための要件の概要は、以下のとおりです。

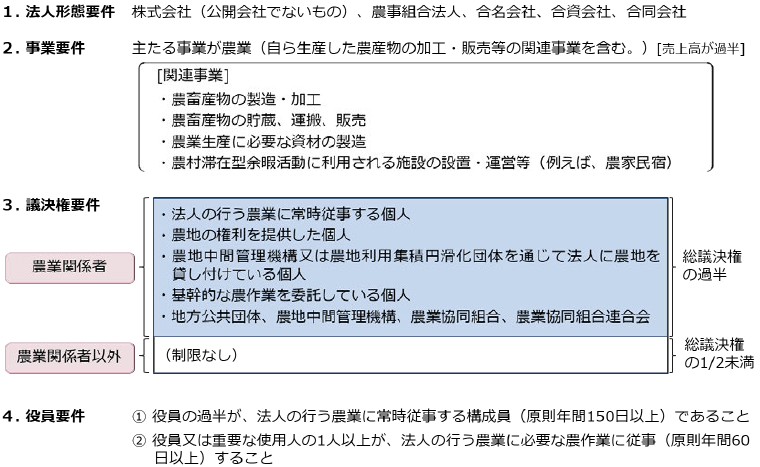

図表1:農地所有適格法人の要件

(出典:農林水産省「法人が農地の権利を取得する場合の要件について」※82頁をもとに当職らにて作成)

このうち、主たる事業が農業であること(『事業要件』・農地法第2条第3項第1号)、法人の行う農業に常時従事する(原則年間150日以上)個人等が法人の議決権の過半数を保有すること(『議決権要件』・農地法第2条第3項第2号)、常勤の役員又は重要な使用人のうち1人以上が、農作業に従事する(原則60日以上)者であること等(『役員要件』・農地法第2条第3項第4号)といった要件は、農地所有適格法人に特有の要件であるため、資金需要者である法人が農地所有適格法人として農地法第3条第1項の許可要件を満たし、適法に農地の所有権を取得し、保有し続けられるかとの観点から、慎重に検討する必要があると考えられます。

農地所有適格法人として農地法第3条の許可を取得した場合であっても、その後、農地所有適格法人の要件を満たさなくなるおそれがあるときは、農業委員会が是正の勧告を行い(農地法第6条第2項)、要件を満たさなくなったときは、農業委員会が買収すべき農地を公示した上で(農地法第7条第2項)、国が農地を買収する可能性があります(農地法第7条第1項)※9。そのため、農地所有適格法人が保有する農地で農業が行われることを前提に融資を行う金融機関にとっては、農地所有適格法人の要件を満たし続けることを確保することは重要な要素となります。

農地法第3条第1項の許可を得て農地所有適格法人が農地を所有していることを確保するために、融資関連契約において、例えば、農地所有適格法人の要件を満たしていることを表明保証事由に規定するとともに、農地法第3条の許可が取得できていることが確認できる書類の提出を、融資実行の前提条件とすることが考えられます。

また、融資期間にわたって農地保有適格法人の要件が満たされていることを確保するために、例えば、農地所有適格法人の主たる事業が農業であること(事業要件)を確認するために、定期的に農業に係る売上高及びその割合の報告を求めることが考えられます。また、議決権要件や役員要件との関係でも、要件を満たすべき農業従事者が所定の日数以上農業に従事していることを確認するために、農業従事者の稼働実績の報告を求めることが考えられます。加えて、要件を満たすべき農業従事者が健康その他の理由により農業に従事することができなくなる場合を見越して、他の農業従事者候補を予め定めたり、あるいは、選定方法を融資契約において規定することも考えられます。さらに、農地所有適格法人の要件を満たさなくなるおそれがあるとして農業委員会から是正の勧告(農地法第6条第2項)があった場合には、金融機関への報告を求め、適切な対応が採られない場合には期限の利益を喪失させる等の対応を講じることのできる建付を規定することも考えられます。

実務上、これら全ての事項を融資関連契約に規定することは必須というわけではないものの、融資対象となる農地所有適格法人の特性などを踏まえ、金融機関として重視すべき点については、融資関連契約においてどのように手当すべきかについての検討が必要となります。

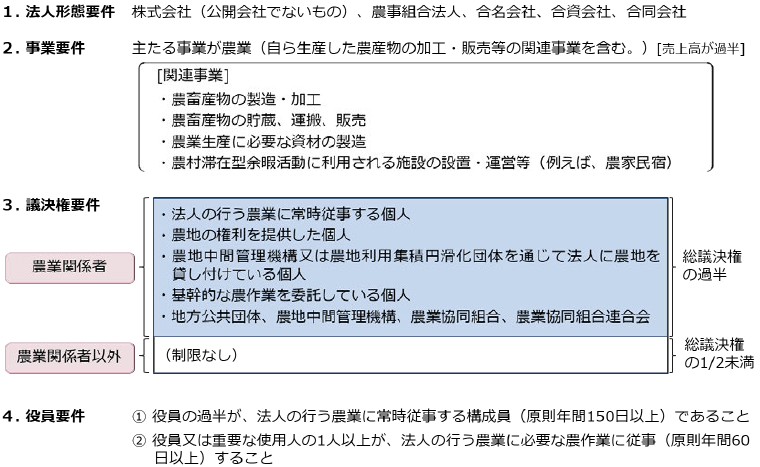

上記2.のとおり、農地法その他農業関連法令の観点から資金提供者や農地その他の保有資産について確認・検討されることを前提に、次に、具体的な債権保全の方法として担保権設定について検討します。なお、農林水産省が民間の農業融資を行っている金融機関・系統組織を対象に行った、農業融資における担保の種類に係る調査について、以下のとおりの回答結果が出ております。

図表2:農業経営向け融資における担保について、主に利用されている担保の種類(複数回答)

(出典:農林水産省「調査結果報告書~積極的な農業融資の実現に向けた担保評価・債権回収実態調査委託事業~」※1015頁)

上記回答結果からも分かるとおり、農業に対する融資における担保権としては、他の農業用資産に比べて資産価値の高い農地に対して担保権(抵当権)を設定することが、伝統的に検討されてきました。

農地法との関係で、抵当権設定契約を締結することにより農地に対して抵当権を設定すること自体は特段規制の対象とならないと考えられています※11。一方で、抵当権者である金融機関が、いざ抵当権を実行し、第三者に対して当該農地を取得させる場合には、上記2.で述べた農地法第3条第1項に基づく農地委員会の許可が必要となります。この許可については先述のとおり、取得にあたりいくつか留意すべき点があるため、抵当権を設定するタイミングから、抵当権実行時における処分可能性や処分に要する時間・費用の見込等を踏まえ、農地の担保価値を評価する必要があります。

農業に対する融資における担保権として、農地などの不動産のほかは、比較的資産価値の高いビニールハウスなどの農業用具やトラクターなどの農業用機械に対する担保権の設定が検討されてきました。加えて、ABLの手法を用いた農業生産物等に対する集合動産譲渡担保権、農業生産物に係る売掛債権に対する集合債権譲渡担保権及び管理口座に対する担保権の設定も行われてきました。

現在、法制審議会担保法制部会において検討が進められている担保法制の見直しにおいては、集合動産や集合債権を目的とする動産担保権・譲渡担保権の改正にについて議論がなされております。担保を活用する金融機関にとっては予見可能性が高まり、動産・債権担保の「使い勝手」がよくなることで、改正をきっかけに今後農業分野へのABLのさらなる活用について議論が活発化する可能性があります。

もっとも、農業生産物については、その性質上、収穫のタイミングを必ずしもコントロールできるわけではないことや工業製品に比べて劣化が早いことに加え、処分にあたって販路が限られている場合があるなど、担保実行の際にスムーズに換価することが難しい場合があります。そのため、農業生産物を前提にABLの手法で担保権設定を行う場合には、対象となる農業生産物の選定、処分までの管理方法、販路の確保や担保実行のタイミング等について検討することが重要になります。

農地において農業を行う場合、農地の取得等や担保権の設定の場面で、上記2.又は3.(1)で述べた農地法上の制約に直面することになります。このような制約を回避して農業を行う方法として植物工場があります。植物工場とは、施設内で植物の生育環境(光、温度、湿度、二酸化炭素濃度、養分、水分等)を制御して栽培を行う施設園芸のうち、環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御と生育予測を行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設をいいます※12。

農地法との関係では、植物工場は原則として農地以外の土地に建設することとなるため、工場用地の取得や担保権の実行に際して、農地法第3条第1項に基づく農地委員会の許可を取得する必要がなく、そのため、農地所有適格法人以外の法人であっても、農業用地を取得することが可能となります。

また、植物工場は天候や自然災害等の自然条件の影響を受けづらく、また、収穫量も管理しやすいため、資金提供を行う金融機関としても、収益構造や事業リスクの評価が比較的容易な場合があります。

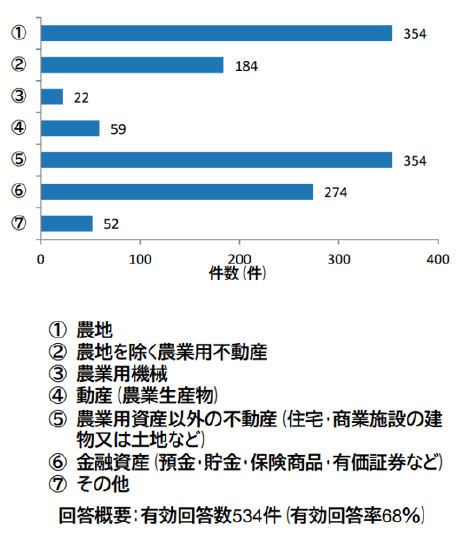

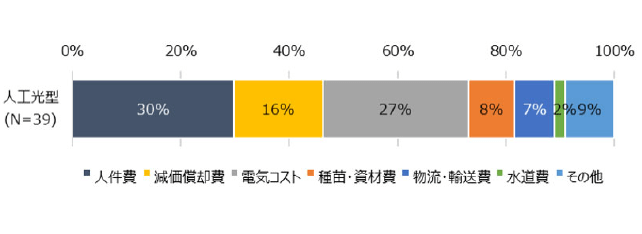

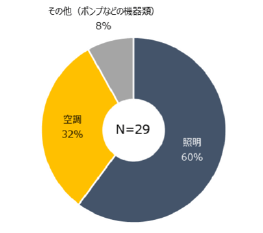

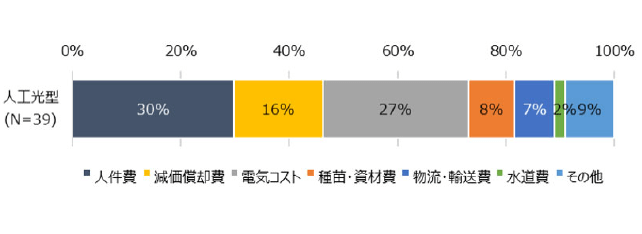

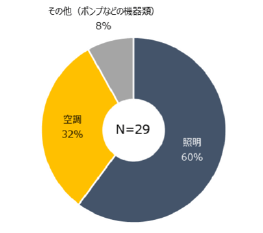

一方で、植物工場については、下記図が示すとおり、光源を確保するための電気コストが占める割合が大きいため、収益性の観点から栽培対象となる農業生産物が限定されるという課題があります。この点、比較的光源が少なくても成長する農業生産物や付加価値の高い農業生産物を選択し栽培することのほか、植物工場の屋根に太陽光パネルを敷くなど再生可能エネルギーと組み合わせることも考えられ、資金提供を行う金融機関としても、それらの設備に対する融資とともに検討されるケースも増えていくものと考えられます。

図表3:栽培形態別コスト比率(人工光型)

図表4:電気コストの内訳(人工光型)

図表3:栽培形態別コスト比率(人工光型)

図表4:電気コストの内訳(人工光型)

(出典:一般社団法人日本施設園芸協会「大規模施設園芸・植物工場実態調査・事例調査」※1364頁)

※1

農林水産省は、2022年3月に「農林水産業・食品産業に関するESG地域金融実践ガイダンス<第1版>」、翌年3月に「農林水産業・食品産業に関するESG地域金融実践ガイダンス<第2版>」を公表し、ESG金融機関の取組事例を紹介しています。

※2

中田真佐男「農業分野における資金供給の効率性向上に向けた課題」財務省財総合政策研究所「ファイナンシャルレビュー」令和4年第1号(通巻147号)59頁、67頁(2022年)

※3

中田・前掲注2)67頁

※4

農業に付随する領域においては様々な法規制があり、それらを遵守する必要があります。例えば、①生産の過程で農薬を使用する場合には農薬取締法等による規制、②農作物を流通させる場合には食品表示法、不当景品類及び不当表示防止法等による規制を遵守する必要があります。また、労働者を雇用して農業を行う場合には、労働基準法をはじめとする労働関連法令を意識する必要があります。他方で、例えば、農業生産物のブランドとしての価値を確保することを検討する場合には、種苗法その他の知的財産関連の法令による保護を検討することも考えられます。

※5

農地委員会の許可が例外的に不要となる場合として、例えば、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(農山漁村再生可能エネルギー法)に基づく所有権移転等促進計画に従った権利の設定・移転(農地法第3条第1項第9号の2)などがあります。

※6

農地の所有権を取得する場合とは異なり、農地を使用貸借又は賃貸借により利用する場合は、農地所有適格法人以外の法人が権利の設定を受けることも可能ですが、依然として、役員要件(農地法第3条第3項第3号)など一定の要件を満たす必要があります。

※7

「国家戦略特区」である兵庫県養父市において、一定の要件を満たす場合には農地所有適格法人以外の法人が農業経営のための農地を取得できる法人農地取得事業が実施されています。なお、2023年9月に施行された国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律において、法人農地取得事業を国主導の国家戦略特区から要望する自治体を国が認定する構造改革特区に移行するための整備が行われました。

※9

菅原清暁『農業法務のすべて』182頁(民事法研究会、2021年)

※10

農林水産省ウェブサイト(https://www.maff.go.jp/j/keiei/kinyu/nougyo_yusi/pdf/2015_report.pdf)

※11

農地法第3条第1項は「所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合」に農地委員会の許可が必要となるところ抵当権の設定は明記されていません。

※12

農林水産省ウェブサイト(https://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/1308/01.html)

(監修:弁護士 笠原康弘/宮城栄司/宮下優一/渡邉啓久/鳥巣正憲)

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

(2025年7月)

加藤志郎、鈴木雄大(共著)

遠藤努、中村日哉(共著)

(2025年6月)

松尾博憲

宮城栄司、井柳春菜(共著)

(2025年6月)

松尾博憲

宮城栄司、井柳春菜(共著)

(2025年6月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

井上皓子

遠藤努、中村日哉(共著)

齋藤理、洞口信一郎、渡邉啓久(共著)

齋藤理、洞口信一郎、渡邉啓久(共著)

(2025年6月)

松尾博憲

遠藤努、中村日哉(共著)

(2025年6月)

水越恭平

(2025年6月)

吉良宣哉

糸川貴視、北川貴広(共著)

宮城栄司、井柳春菜(共著)

(2025年6月)

本田圭

藤本祐太郎、松田悠(共著)

中央経済社 (2025年5月)

長島・大野・常松法律事務所 欧州プラクティスグループ(編)、池田順一、本田圭、福原あゆみ、吉村浩一郎、殿村桂司、小川聖史、大沼真、宮下優一、水越政輝、アクセル・クールマン、山田弘、中所昌司、松宮優貴、関口朋宏、髙橋優、松岡亮伍、嘉悦レオナルド裕悟(共著)、小泉京香、甲斐凜太郎、藤田蒔人、山本安珠(執筆協力)

(2025年4月)

松本岳人

(2025年4月)

松本岳人

(2025年4月)

洞口信一郎、小山嘉信、渡邉啓久、杉本花織(共著)

(2025年4月)

杉本花織

宮城栄司、井柳春菜(共著)

(2025年6月)

本田圭

藤本祐太郎、松田悠(共著)

中央経済社 (2025年5月)

長島・大野・常松法律事務所 欧州プラクティスグループ(編)、池田順一、本田圭、福原あゆみ、吉村浩一郎、殿村桂司、小川聖史、大沼真、宮下優一、水越政輝、アクセル・クールマン、山田弘、中所昌司、松宮優貴、関口朋宏、髙橋優、松岡亮伍、嘉悦レオナルド裕悟(共著)、小泉京香、甲斐凜太郎、藤田蒔人、山本安珠(執筆協力)