三上二郎 Jiro Mikami

パートナー

東京

NO&T Infrastructure, Energy & Environment Legal Update インフラ・エネルギー・環境ニュースレター

ニュースレター

水素社会推進法及びCCS事業法の成立(2024年5月)

水素社会推進法の施行(2024年10月)

2024年10月23日に施行された「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律」(以下「水素社会推進法」という。)に基づく価格差支援については、2025年3月31日に支援対象となる申請が締め切られたところである。水素社会推進法に基づく拠点整備支援については、2025年6月30日が支援対象となる申請の締め切りとされている。本稿では、申請期限が迫る拠点整備支援について、ポイントを絞った上で概観する。なお、本稿執筆時点で独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)による助成金交付規程は公表されていない。また、水素社会推進法の概要については、三上二郎=宮城栄司=渡邉啓久=河相早織「水素社会推進法及びCCS事業法の成立」(本ニュースレター No.36:2024年5月)及び三上二郎=宮城栄司=渡邉啓久=河相早織「水素社会推進法の施行」(本ニュースレター No.42:2024年10月)も参照されたい。

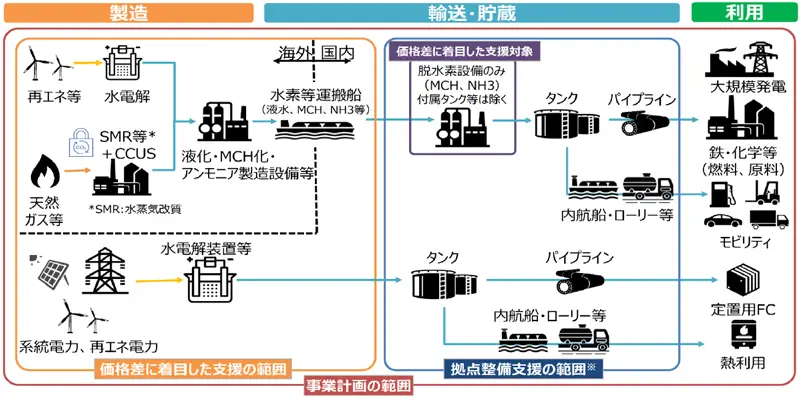

水素社会推進法では、JOGMECが低炭素水素等の供給を行うために必要な資金に充てるための助成金(価格差支援)及び低炭素水素等の貯蔵又は輸送の用に供する施設その他の認定事業計画の実施に必要な施設の整備に必要な資金に充てるための助成金(拠点整備支援)を交付することを業務として行うこととされている。価格差支援制度が、低炭素水素等の供給にあたり、製造・輸入コスト等が他の燃料との比較において高額となることから、低炭素水素等の国内普及を目的として、供給コストの差額分を補塡する仕組みであるのに対し、拠点整備支援は、国内における低炭素水素等の供給基盤となる施設(低炭素水素等の貯蔵や輸送を行う施設)の整備に係る開発コストの一部を助成することを目的とする。両者の違いについては、以下の概念図を参照されたい。

出典:総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 水素・アンモニア政策小委員会(第14回)/資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会(第15回)/産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 水素保安小委員会(第6回) 合同会議資料1「水素社会推進法について(事務局資料)」23頁

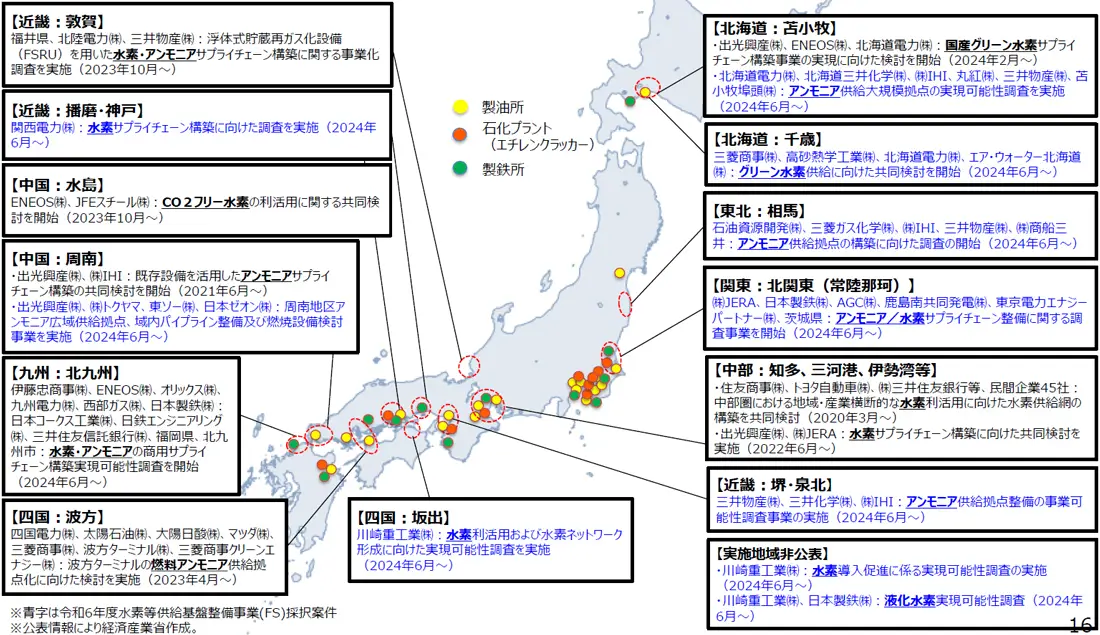

拠点整備の対象としては、大都市圏を中心とした大規模拠点を3ヶ所、地域に分散した中規模拠点を5ヶ所整備する方向で議論が進んでいるところであり、2024年度の予算により既に水素等供給基盤整備事業として、事業性調査(FS)事業が10件採択されているところである。FS事業として採択されたもの以外にも民間事業者により拠点整備先として検討されているものも存在し、現時点では以下のエリアで拠点整備が検討されているようである。

出典:第17回資源・燃料分科会脱炭素燃料政策小委員会(2024年11月11日)

資料8「水素等の分野別投資戦略について」16頁

拠点整備に対する政府の支援としては、上記のFS事業への助成に加え、水素社会推進法に基づく拠点整備支援が含まれることとなる。水素社会推進法に基づく拠点整備支援については、詳細設計(FEED)とその後のインフラ整備(EPC)に係るコストが助成対象となることが予定されている。なお、2025年度の助成対象は詳細設計(FEED)のみであり(助成率は2分の1)、支援対象とされた場合には、2026年2月末までに詳細設計を完了させる必要がある。

拠点整備支援の対象となる事業における評価項目等は、水素社会推進法に基づき2024年10月23日付で策定された低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本的な方針※1に記載されている。水素換算で年間1万t超の供給力を確保することが必要となるとともに、価格差支援と同様、脱炭素化が困難な分野・用途への供給が必要となる。また、地域経済への貢献や周辺地域の潜在的需要の創出など、一拠点の整備だけでなく、拠点を中心とした周辺地域への貢献も重要な要素とされている。

| 拠点整備支援の対象 | ||

|---|---|---|

| 拠点整備支援の対象となる事業(太字下線は必須要件) |

|

|

| 拠点整備支援の対象事業の実施方法(太字下線は必須要件) |

|

|

| 拠点整備支援の対象 | ||

|---|---|---|

| 拠点整備支援の対象となる事業(太字下線は必須要件) |

|

|

| 拠点整備支援の対象事業の実施方法(太字下線は必須要件) |

|

|

冒頭のとおり拠点整備支援を希望する場合、2025年6月30日23時59分59秒までに、Gビズフォームから経済産業省宛に申請を完了させる必要がある。そのため、GビズID未取得の場合には事前に申請用のIDを取得しておかなければならない。

拠点整備支援を受けるためには、「低炭素水素等供給事業者」と「低炭素水素等利用事業者」による共同申請とする必要があるが、実際に助成金の交付を受けることとなる事業者としては、供給等施設を整備し、所有する事業者が想定されている(拠点整備支援FAQ1-5)。低炭素水素等利用事業者が複数の場合、共同申請者となる低炭素水素等利用事業者について要件は設定されていないが、水素等の利用を通じたGXの実現を目指す制度であることを鑑み、計画全体の中で主として利用が見込まれる事業者や脱炭素化が困難な分野・用途に水素等を利用する事業者等が共同申請者となることが想定されている(拠点整備支援FAQ1-6)。

SPCが申請者となることも可能であるが、その主たる出資者も連名で申請者となる必要がある(拠点整備支援FAQ1-1)。また、外資系企業を招聘することは可能であり、出資比率、出資者の国籍及びSPCの国籍の制限も設けられていない(拠点整備支援FAQ3-11)。なお、SPCであっても低炭素水素等供給事業者のGXリーグ加入など二酸化炭素の排出を削減するための取組が必要となる(拠点整備支援FAQ3-13)。申請までにSPCを組成していない場合には、SPCを申請者とすることができないため、コンソーシアムが申請者とならざるを得ない。その場合には、供給等事業計画の概要として、SPCの設立予定をその時期とともに記載することとなる。供給等事業計画の認定を受けた後は、水素社会推進法第9条に基づき、地位承継につき主務大臣の承認を受ける必要が生じる(拠点整備支援FAQ4-7)。

申請以降は、申請者による自由な申請内容の修正は認められないため、SPCが申請者である場合、その出資者の変更を行うことができない。もっとも、経済産業省との協議を踏まえ認められた申請情報のアップデートは認められている(拠点整備支援FAQ4-8、4-1)。供給等事業計画の認定を受けた後は、水素社会推進法第8条に基づき、出資者の変更について主務大臣の承認を受ける必要が生じる。但し、主務大臣の承認に当たっては認定供給等事業計画が当該変更後も基本方針等に即した内容で遂行されること等が要件とされる(拠点整備支援FAQ4-8)。

SPCを用いて助成金の交付申請を行う場合には、助成金の交付対象はSPCであるが、助成金の適正な交付を行うため、申請者がSPCである場合や認定後SPCを新たに設立し、助成事業者の地位を承継した場合等においては、SPCの親会社等の弁済能力を有する事業者に対して、助成金の返還その他の交付決定等に関連して行う処分により生じる義務の履行を求めることがあるとされている。そのため、親会社等の弁済能力を有する事業者に対し、SPCにつき将来的に助成金返還事由が発生した場合には、当該事業者が助成金の返還義務の履行に係る保証の差入れを行う旨の誓約を求めることとされている(拠点整備支援FAQ3-12)。

「低炭素水素等の供給を行う地点から利用を行う地点までにおける低炭素水素等の輸送又は貯蔵のために必要な設備であって、複数の低炭素水素等利用事業者が共同して使用するものが低炭素水素等供給等事業計画に含まれていること」が供給等事業計画の認定のための要件の一つとされている。したがって、認定申請にあたり、支援を希望する供給等施設の構成図や地図、契約書(契約書未締結の場合はLOI等)等、複数の低炭素水素等利用事業者が共同して使用する施設であることを説明する資料の提出が必要となる(拠点整備支援FAQ3-9)。

拠点整備支援の対象となるのは、供給等施設に係るFEED及びEPCに要する費用であり、具体的には以下のような施設に関する以下のような費用が想定される。

| 供給等施設の例 | 費用の例 |

|---|---|

| 受入設備、出荷設備、輸送設備、貯蔵設備、再液化設備、用役設備、除害設備、保安設備、脱水素設備 | 設計費、建物等取得費・設備費、附帯工事費等(土地造成、地盤改良、建屋工事、埠頭改修、)、浚渫工事、パイプライン用のトンネル工事等) |

なお、拠点整備支援の対象となる事業に係る契約については、一般の競争に付すことが原則であり、運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、入札に準じた形で複数見積を取得することが必要とされている。そのため、過去の発注実績に依る随意契約等は原則認められず、見積取得に当たっては、業者に対して同一の仕様内容を提示して公正に価格競争を実施することが必要であり、複数見積を取得できないことについての合理的な理由なく、価格競争を実施しない発注を行った場合には、原則として助成対象外となる。但し、拠点整備支援の対象となる事業に係る費用に関して、一般の競争に付すことが著しく困難又は不適当である場合は特命発注による見積金額の積算も可能とされている(拠点整備支援FAQ2-18)。

JOGMECによる助成金の支払は、原則として、助成事業終了後、事業者が実績報告書を提出し、額が確定した後に精算払いとして行われる。但し、特に必要と認められる場合に限り、事業の遂行途中での事業の進捗状況、経費(支払行為)の発生や交付要件等を確認し、所定の手続を経た上で、年間4回(機構が指定した時期)を上限に当該部分に係る助成金が支払われる場合があり得る。但し、計画提出段階において、概算払を前提とした計画を立てることは認められておらず、また、事業終了後の確定検査により、概算払による支払額が過大となった場合には、過大分については返還請求書に基づき、期日までにJOGMECへの返還が必要となる(拠点整備支援FAQ2-14)。

上記のとおり2025年度の支援対象はFEEDのみであり、FEED完了後の撤退もあり得るところである。認定事業者が辞退する場合を含め、認定計画に沿った事業継続が困難と判断された場合には、認定取消しとなることがある。但し、完了済みのFEEDに関する助成金の返還は求められないとされている(拠点整備支援FAQ4-4)。

拠点整備支援の対象となる供給等施設についても2030年度内に低炭素水素等の供給を開始する必要があり、同年度内の供給開始の見込みがない計画については認定の要件を満たさないこととなる。そのため、認定時には2030年度の供給開始が見込まれたものの、供給開始が遅延するような場合には、支援期間を変更するために、水素社会推進法第8条に基づいて供給開始日及び同日から起算する支援期間の変更手続が必要となる。

本ニュースレターにおいては、水素社会推進法に基づく拠点整備支援について概観した。建設コストの高騰等拠点整備コストの概算や算定については難しい局面であると思われるが、2030年度における低炭素水素等の供給開始という期限も重要な考慮要素でもあるため、今後の政策動向にも注視する必要があるだろう。

※1

令和6年経済産業省・国土交通省告示第5号

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)

(2025年8月)

杉本花織

(2025年8月)

井上聡、福田政之、月岡崇、下田祥史、村治能宗、糸川貴視、大野一行(共著)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

(2025年8月)

井上聡、福田政之、月岡崇、下田祥史、村治能宗、糸川貴視、大野一行(共著)

(2025年7月)

平野倫太郎、藤本祐太郎、政金悠里香、加藤雄太郎(共著)

ジャスティン・イー、室憲之介(共著)

(2025年7月)

平野倫太郎、藤本祐太郎、政金悠里香、加藤雄太郎(共著)

ジャスティン・イー、室憲之介(共著)

三上二郎、宮城栄司、渡邉啓久、河相早織(共著)

渡邉啓久、倉知紗也菜(共著)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)

宮下優一、薄実穂(共著)

宮城栄司、井柳春菜(共著)