塚本宏達 Hironobu Tsukamoto

パートナー(NO&T NY LLP)/オフィス共同代表

ニューヨーク

NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター

NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター

NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報

米国は従来から1930年関税法第307条に基づき、強制労働により生産された物品の輸入を禁じてきた。ところが、2021年12月23日に成立し、翌2022年6月21日に施行されたウイグル強制労働防止法(「UFLPA」)は、中国の新疆ウイグル自治区で製造等された物品等について立証責任を転換し、原則としてすべて強制労働によって製造等されたと推定することとしたため、そうした物品等は個別の違反商品保留命令(WRO)を発出することなく原則として米国内への輸入が禁止されることとなった※1。

米国国境においてこれらの関連法令を執行する立場にある米国関税国境警備局(CBP)は、現地時間の2023年1月30日、2022会計年度(2021年10月~2022年9月)の実績を振り返るプレスリリース※2を公表した。さらに、2023年3月、UFLPAに特化した最新の執行状況に関するレポート※3及びWeb上の情報リソース※4を公開した。

本ニュースレターでは、まずUFLPAの施行に先だって公表されたガイダンス等の概略を振り返ったあと、施行以来のUFLPAの執行状況について概観する。さらに、米中間の一つの対立軸となった人権問題に関係する国際通商法上の意味合いや動向・今後の見通しについて触れ、最後に、物品の国際流通を妨げかねない人権関連措置に対する企業に求められる実務的対応ポイント/留意点について述べる。

米国関税国境警備局(CBP)は、UFLPA施行に先立つ2022年6月13日に輸入者向けのOperational Guidance for Importers(「運用ガイダンス」)を公表し、つづいて6月17日には、米国強制労働執行タスクフォースが、Strategy to Prevent the Importation of Goods Mined, Produced, or Manufactured with Forced Labor in the People’s Republic of China(「UFLPA戦略」)を公表した。

UFLPA戦略の中では、効果的なデュー・ディリジェンスとして、行動規範の策定や輸入品に含まれる原産地等のリスク評価、サプライチェーン全体でのコミュニケーションやトレーニング等が挙げられている。また、執行の優先度が高いハイリスクな製品として、新疆ウイグル自治区から直接輸入される製品や、同地区での強制労働に関与する事業者として指定した「UFLPA事業体リスト」に掲載される事業者から輸入される製品が該当すること、そして執行の優先度が高いハイリスクセクターとして、アパレル、綿花・綿製品、シリカ系製品(ポリシリコンを含む)、トマト・トマト製品を指摘している。また、WROの発出を逃れる目的でリスト掲載企業の子会社が第三国を経由して商品を積み替えて輸入制限を回避しようとする「ロンダリング」の問題についても言及がなされている。

さらに、CBPは2023年2月23日、追加で「適法性審査のためのベストプラクティスに関するガイダンス」(Best Practices for Applicability Reviews: Importer Responsibilities)、「適法性審査のために提出すべき資料に関するガイダンス」(Guidance on Executive Summaries and Sample Tables of Contents)、よくある質問への回答(FAQ)を公表している。

このうち「適法性審査のためのベストプラクティスに関するガイダンス」では、輸入者が貨物の輸入差止を受けた場合に行われる適法性の審査を円滑化するために提出すべき資料として以下の資料が挙げられている(輸入差止を受けた場合にCBPの審査にかかる期間は、サプライチェーンの複雑さにもよるものの、平均して2、3週間となる旨FAQで示されている)。

一方、「適法性審査のために提出すべき資料に関するガイダンス」では、審査に際して、提出する資料の概要やサプライチェーンの概要を含むサマリーを併せて提出すべきことなどが記載されている。

2022会計年度(2021年10月~2022年9月)において、CBPは8億1,650万ドル相当の計3,605件(1件あたり約22万6,500ドル相当)の輸入を差し止め、そのうち約5億ドル相当の1,592件(1件あたり約31万4,000ドル相当)の輸入はUFLPAに基づく差し止めであった※5。このように、施行された2022年6月21日から9月末日までの非常に短い期間しか経過していないにもかかわらず、件数ベースで半数弱、そして金額ベースで過半の差し止められた輸入がUFLPAに基づいてなされたことになり、CBPによる積極的な執行姿勢が客観的に裏付けられることとなった。

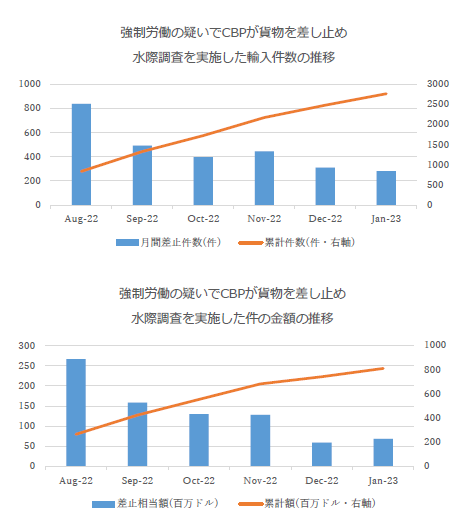

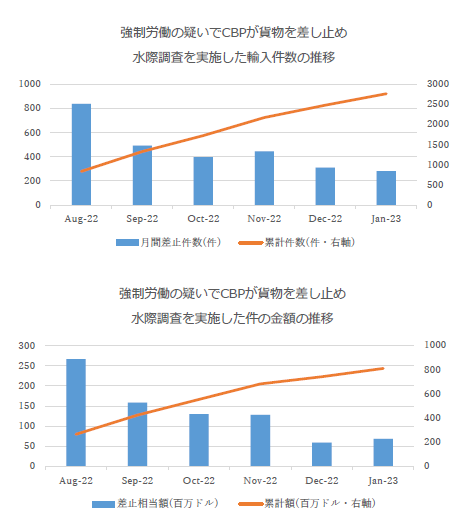

また、CBPが公表している月例の執行状況報告※6によれば、2022年8月以降、UFLPA又はWROに服するものも含め、強制労働利用の疑いによりCBPが水際調査を行った輸入件数・金額の傾向は以下のグラフのようになる。これによれば、UFLPA施行開始直後の2022年8月はまだ該当件数・金額ともに非常に高い数字であり、また、どの月も数百件以上の強制労働疑いの事例が一定数発生し、累計数は増加していると言える一方で、各月ごとの件数・金額は全体として減少傾向にある。これは、UFLPAの施行から時間が経つにつれ、いわゆるハイリスクセクターに属する製品の米国への輸出件数が減っていった傾向を示すものとみられる。

次に注目されるのは、UFLPAに基づく水際調査が行われた輸入件数全体に占める、調査の結果輸入が認められた件数の割合である。CBPの資料※7によれば、UFLPAが施行された2022年6月21日から2023年3月3日までの期間に、全体で3,237件の輸入がCBPによる差し止めの対象になり、そのうち424件が輸入を禁止され、1,090件は税関の通過が認められたことが分かる。その余は調査中の件数となる。そうすると、件数ベースで約34%が調査の結果輸入が認められたことになり、調査対象になったからといって必ずしも輸入が否定される訳ではないことが、統計上裏付けられることになった。

CBPは、前述のとおりリスクベースの執行方針をとっており、ハイリスクセクターを定め、また、リスクの高い事業体が関与するとみられる産品についても執行を強化する姿勢をとっている。そうした一次的なスクリーニングの結果水際調査対象となった貨物の中には、上記のような割合で強制労働との関連が疑われないものも一定割合含まれていることが分かる。

さらに、製品分類別には、水際調査対象となった件数が多い順に、電気製品(太陽光パネルなど含む)、衣類・履物・繊維、産業原材料、農産品、消費財、医薬品・健康・化学品、となっている。もっとも、例えば電気製品の製品分類のうち調査の結果輸入が実際に禁止された件数の割合はかなり少なく(1,627件中17件)、製品群によって輸入禁止となるかどうかの傾向の差がかなり見られる点にも留意が必要である。

調査対象貨物の原産地別では、貨物の価額ベースで中国産の比率は僅少であり、マレーシア産とベトナム産が全体の大部分を占める結果となっており、第三国を経由した輸入、ないし産品の一部にウイグル産品が含まれる第三国産品に対する執行が多いことが示唆されている。

この米国による水際措置は米国が貿易に関する権限を利用した措置であるので、その国際通商ルール上の位置づけや状況を踏まえて、今後の見通しについてのポイントを確認しておきたい。

1930年関税法第307条及びUFLPAに基づくウイグル産品の米国への原則輸入禁止措置は、原則として輸出入について関税その他の課徴金以外の禁止又は制限を禁止するWTO協定の一つであるGATT第11.1条(数量制限の一般的廃止)に抵触する。したがって、米国が本措置を国際通商ルールと整合的に維持するためには本来GATTの定める例外要件に該当しなければならないことになる。この点、1930年関税法第307条に基づく強制労働により製造等された産品の輸入禁止一般については、米国としては、少なくとも「刑務所労働の産品に関する措置」※8であることを例外に該当する正当化根拠だと考えているとみられる※9。

加えて、強制労働によって製造された物品の輸入禁止の執行を監督する立場にある米国強制労働執行タスクフォースを国土安全保障省(Department of Homeland Security: DHS)が主導していることからは、米国がウイグル人権問題を安全保障の問題としても捉えていることが分かる。UFLPA戦略は、強制労働を廃絶するとの課題を倫理(moral)、経済、そして国家安全保障上の責務として位置づけ※10、UFLPAは米国にとってのサプライチェーン強靱化と長期的な米国の経済安全保障の優位を導くために重要だとする。公徳の保護や安全保障に関しても物品貿易に関する通商ルール(GATT)には例外が設けられていることから※11、それらのルールとの関係も問題となり得る。

UFLPAの執行状況に照らして特に大きな影響を受けている輸出関係国としては、様々な関連産品の米国への輸出に支障が出ることを是正したいところだと思われるが、解決のための本来の正式ルートともいうべきWTO紛争解決手続は2019年12月以来、第二審に相当する上級委員会のメンバーに欠員が生じており審理が全くできない状態が続いている。したがって、現状、米中間での貿易紛争を終局的に解決できるルートが存在しない。さらに、米国は安全保障例外規定を広く自国の裁量に基づき行使できる立場・主張を直近の通商紛争の中でも強く貫いていること※12や、バイデン政権による人権価値への強い政策関与姿勢、さらには上記で見たように製品群ごとに柔軟な執行が行われている模様も見て取れることなども勘案すると、米国が本件のような水際措置やその他の通商関連措置を今後も用いていくという姿勢は当面続いていくものと見られる。

ウイグル強制労働防止法(UFLPA)による製品の差止めが行われた場合においては、サプライチェーンの状況に関して、財務(支払)、製品の物理的な移動の状況を含む多岐にわたる情報・資料の提出が必要となり、日本企業が輸出業者となる場合には、輸入者から当該情報・資料の提出を求められる可能性が高い。

そのため、米国輸出品、中でも執行の優先度が高いセクターとして取り上げられる製品を輸出する場合においては、サプライチェーンのマッピング作業と記録化など、事前の対策の重要性が高まっていると思われ、今後の執行状況にも留意しておく必要があることが、引き続き基本的な対応の指針となる。

他方で、上記のようなCBPによるUFLPAの執行状況を踏まえれば、たとえ水際調査の対象となった場合であっても、製品群によっては輸入禁止される可能性が低いことも(高いことも)あることから、自社が取り扱う製品群に特有のリスクを意識したコンプライアンス体制構築がより意味を持つことになると思われる。

※1

NO&T U.S. Law Update ~米国最新法律情報~ No.67(2022年1月)「ウイグル強制労働防止法の制定」参照。

※2

https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-highlights-top-2022-accomplishments

※3

https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2023-Mar/forced-labor-data-dictionary_0.pdf

※5

前掲注2のCBPによるプレスリリース参照。

※6

CBPによるMonthly Operation Update参照。たとえば、2023年1月分は、

https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-releases-january-2023-monthly-operational-updateで閲覧できる。

※7

前注3及び4参照。

※8

GATT第20条(e)。

※9

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/MAQRN/USA6.pdf&Open=True参照。(G/MA/QR/N/USA/6)。本通知の第34項目参照。但し、同項目のうち国内法上の根拠として1930年関税法第305条が挙げられているが、内容に照らし、これは第307条の誤記ではないかと思われる。なお、米国が1930年関税法第307条で定義する「強制労働」とは不履行に対する罰則の脅威の下で要求される労働や労働者が自発的に申し出ない労働を広く含むことから、そもそもそれがGATT第20条(e)の「刑務所労働」という条約上の例外文言でカバーしきれるのかという問題は残る。

※10

UFLPAが挙げる「倫理(moral)」の要請は、GATT第20条(a)の定める「公徳(public moral)の保護のために必要な措置」の一般例外との、「国家安全保障」の要請はGATT第21条の定める安全保障例外との関連性を想起させる。

※11

「公徳の保護」の例外につき、GATT第20条(a)。「安全保障例外」につき、GATT第21条。ただ、実際の例外適用のためには、いずれの例外についても要件上乗り越えなければならないハードルがある。前者の例外との関係では、UFLPAが厳しい事実推定と輸入者への反証責任を課しているという措置の設計も問題となりうる。

※12

米国は、GATTの安全保障例外の適用が広範な自国の裁量の下で可能だとの立場を維持している。2022年12月には米国を被申立国とする2件のWTO紛争処理手続パネルの判断が米国の立場を否定したが、米国は不服と問題措置の継続を表明している。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

(2025年9月)

鹿はせる、温可迪(共著)

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

(2025年9月)

若江悠

日本証券業協会 (2025年9月)

梅澤拓、工藤靖、水越恭平、佐野惠哉(共著)

(2025年9月)

福井信雄

塚本宏達、福原あゆみ、畑和貴(共著)

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)

塚本宏達、木原慧人アンドリュー(共著)

山本匡

梶原啓

塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)

塚本宏達、木原慧人アンドリュー(共著)

塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

塚本宏達、木原慧人アンドリュー(共著)

塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

山本匡

梶原啓

箕輪俊介

(2025年9月)

鹿はせる、温可迪(共著)

(2025年9月)

鹿はせる、温可迪(共著)

川合正倫

川合正倫、王雨薇(共著)

(2025年9月)

若江悠

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

(2025年10月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

(2025年10月)

堀内健司、遠藤努、水越恭平、永田基樹、麻薙裕美子、松岡亮伍、米田崇人、鈴木三四郎、長谷川雄一、森海渡(共著)

有斐閣 (2025年10月)

宮下優一、水越恭平、髙橋優(共著)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

(2025年10月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

商事法務 (2025年10月)

長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)

(2025年9月)

三笘裕、平松慶悟(共著)