三上二郎 Jiro Mikami

パートナー

東京

NO&T Infrastructure, Energy & Environment Legal Update インフラ・エネルギー・環境ニュースレター

ニュースレター

水素社会推進法及びCCS事業法の成立(2024年5月)

水素社会推進法の施行(2024年10月)

今通常国会において提出されることが予定される二酸化炭素(CO2)の貯留事業の許可制度などを盛り込んだCCS事業法案に関し※1、総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 カーボンマネジメント小委員会/産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 産業保安基本制度小委員会 合同会議(以下「合同会議」という。)は、2024年1月29日に、「中間取りまとめ CCSに係る制度的措置の在り方について」(以下「合同会議中間取りまとめ」という。)を公表した※2。

分離回収されたCO2を地中又は海底下の貯留層に貯留する技術であるCCS(Carbon dioxide Capture and Storage)は、化石燃料の利用を継続しながらも大気中のCO2量の増加を回避又は抑制する仕組みであり、第6次エネルギー基本計画においても、カーボンニュートラル社会の実現のカギと位置づけられている(同87頁参照)。一方で、CCS事業の本格展開に必要となるCCS事業法は未整備であり、政府は、法整備について早急に結論を得て制度的措置を整備するとしていた※3。これを受けて、政府は、同年9月から合同会議を継続的に開催し、CCS事業法案の在り方についての検討を続けてきた※4。また、検討会での議論と併行する形で、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)は、2023年6月13日に、CCS事業の本格展開のため2030年までの事業開始と事業の大規模化及び圧倒的なコスト削減を目標とする7つのCCS事業をモデル性のある「先進的CCS事業」として選定した※5。これらのプロジェクトは国から集中的な支援を受けることとされている。

2023年3月のロードマップ検討会取りまとめは、CCS事業法を可能な限り早期に整備すべき背景理由として、①CCS事業に対する法令の適用関係がはっきりとしないために事業者側で準拠すべきルールや国の監督体制が不明確であること※6、②CO₂の分離・回収、輸送、貯留というCCSのバリューチェーンの中で、ガスの組成を整え、計測し、輸送し、データを提供するルールがないこと、③長期の事業の安定性を図るために第三者からの妨害の排除・予防の仕組みがないこと、④CCSの整備は住民理解を得ながら進める必要があるが、保安規制への準拠の状況や損害賠償の仕組みなどがなく、事業者が住民に説明すべき内容が明確ではないこと、⑤特に貯留事業者の保安責任やモニタリング責任が不明確であり、また、責任が消滅しなければ事業性が担保できない状況であること、といった問題点を掲げていた※7。

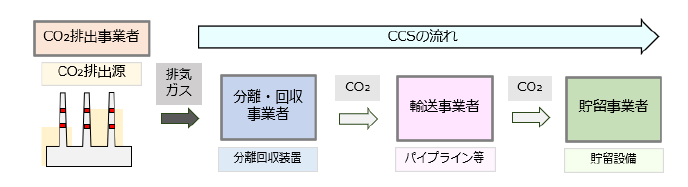

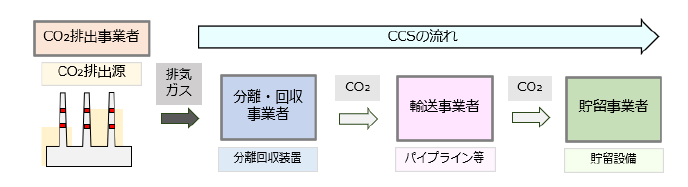

CCS事業は、製油所、発電所、化学プラントなどのCO2排出源から、アミンを用いた化学吸収法やエーテルを用いた分離吸収法などによってCO2を分離・回収し、(分離・回収場所が貯留適地から離隔している場合は貯留適地まで輸送した上で)地中又は海中の貯留層にCO2を貯留する技術である。これに沿うように、CCSのバリューチェーンは、以下の段階に区分されることになる。

上記の図のように、CCSのバリューチェーンには、①分離・回収、②輸送及び③貯留という3つの異なるフェーズが含まれることになる。ロードマップ検討会取りまとめは、CCS事業法の対象範囲として、この3つのフェーズ全てを含むものとすべきと提案し(ロードマップ検討会取りまとめ29頁)、同別冊「CCS事業法(仮称)のあり方について」の中で、①分離・回収、輸送及び貯留対象となるCO2の法的な位置付け、②貯留事業者が第三者による妨害行為に対して物権的な排除請求をすることができるようにするための貯留事業権(みなし物権)の創設、③ファイナンス調達の観点から、財団抵当の設定が可能となる貯留事業財団の創設、④保安上のリスクに対処する措置の整備、⑤分離・回収事業、輸送事業及び貯留事業それぞれの許認可の仕組み、⑥土地収用を含む土地の利用に関する規律、⑦貯留事業者の責任範囲のあり方など、多岐に亘る論点の整備が必要であることを示していた。

これに対し、合同会議中間取りまとめが示した新法の検討の方向性(同15~16頁)は以下の通りであり、近く国会に提出される法案においても、主として貯留事業及び輸送事業を対象とした規律が示されることが想定される。

| ①分離・回収 | 「分離・回収」については、現在、特定の事業者が第三者に対して分離・回収サービスを提供するのではなく、各排出者がそれぞれの排出源に分離・回収設備を設置して利用するのが一般的であること、諸外国のCCS制度においても貯留事業と輸送事業のみを事業規制の対象とすることが一般的であることを踏まえ、分離・回収に関する事業規制の必要性については将来的な検討事項とする。 |

| ②輸送 | 「輸送」に関し、パイプライン輸送の場合には、貯留サイトと排出源の間でパイプラインを介した物理的な接続を前提とすることから、輸送事業者がCO2排出者に対して優越的な地位になることも想定されるため、輸送事業についても一定の規律を確保するための措置を講じる必要がある。 |

| ③貯留 | 「貯留」については、貯留層におけるCO2の安定的貯留を確保するための法制度(CO2の安定的な貯留を脅かす第三者に対する妨害排除を可能とする仕組みや資金調達を円滑化する仕組みなど)がないことから、CO2の安定的貯留を確保するための権利の創設や多数のCO2排出事業者が貯留サービスに適切にアクセスすることができる環境整備の観点から、貯留事業について一定の規律を確保するための措置を講じる必要がある。 |

上記の基本的な方向性を前提として、合同会議は、以下の通り、貯留事業及びパイプラインを用いた輸送事業(導管輸送事業)に関する個別の規律の方針を示している(合同会議中間取りまとめ17~26頁)。

なお、現在、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海防法)において、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する環境大臣の許可制度を中心とするCO₂の海底下貯留に関する規律が設けられている(同法第18条の7第2号・第18条の8参照)。CCS事業法(新法)と海防法の関係についても今後整理が必要と思われるが、合同会議中間取りまとめは、規制を一本化すべきとの意見や一本化する場合も海防法の規定をそのまま適用するのではなくその合理化に向けた必要な検討を加えるべきといった意見を踏まえつつ、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会海底下CCS制度専門委員会における海底下CCSに係る制度の見直しの検討に関する議論とも整合的な仕組みを検討すべきと指摘している(合同会議中間取りまとめ26頁)。

| 論点 | 合同会議中間取りまとめが示した方針 |

|---|---|

| 1. 貯留事業に関する事項 | |

| ①試掘権・貯留権制度の創設 |

|

| ②試掘権・貯留権の設定手続 |

|

| ③貯留事業の実施計画 |

|

| ④モニタリング |

|

| ⑤サードパーティーアクセス |

|

| ⑥保安規制 |

|

| ⑦CO2の所有権 |

|

| ⑧貯留事業終了後の管理業務の在り方及び資金確保措置 |

|

| ⑨貯留事業に起因する損害賠償 |

|

| 2. 輸送事業に関する事項 | |

| 導管輸送事業の規律確保のための措置 |

|

| 3. 貯留及び輸送事業の双方に関する事項 | |

| 公益特権 |

|

合同会議中間取りまとめでは、法整備のあり方以外の今後の検討課題として、CCS事業に関する支援制度の整備や海外におけるCCS事業の推進に向けた環境整備も掲げている。特に、CCS事業の本格展開のためにはCAPEX・OPEX支援を含めた支援措置が重要になるところ、諸外国のCCS事業を支える支援措置(予算、税制、クレジット、カーボンプライシング等)やビジネスモデルを参考として、我が国として最適なビジネスモデル及び事業者の円滑な参入・操業を可能とする支援制度の在り方について検討し、支援制度の整備を進めると明記している(合同会議中間取りまとめ31頁)。

近く通常国会に提出されると予想されるCCS事業法案のみならず、支援措置や海外展開に向けた措置も含めて、CCS事業化に向けた全般的な環境整備の動向に注目が集まる。

※1

電氣新聞(2024年1月31日号)1面は、現在与党内でCCS事業法案の審議が進められており、2月中旬の国会提出が予定されていると報道している。

※2

経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shigen_nenryo/carbon_management/20240129_report.html)

※3

「GX実現に向けた基本方針~今後10年を見据えたロードマップ~」(13頁)

※4

合同会議に先立ち、2022年1月に「CCS長期ロードマップ検討会」が組織され、CCSの本格的展開に向けた課題と方針などを取りまとめた「CCS長期ロードマップ検討会 最終とりまとめ」(以下「ロードマップ検討会取りまとめ」という。)が2023年3月10日に公表されている。ロードマップ検討会取りまとめの解説のほか、CCS全般に関する概説については、長島・大野・常松法律事務所ESGプラクティスチーム編著『ESG法務』(金融財政事情研究会、2023年9月)の285~304頁を参照。

※5

先進的CCS事業に関しては、渡邉啓久=宮城栄司「CCS(Carbon dioxide Capture and Storage)の本格展開に向けて」(本ニュースレター No.24:2023年6月)を参照。

※6

国内唯一のCCS事業である苫小牧の実証プロジェクトでは、技術的な規制面だけをみても、地上設備に関しては、ガス事業法、高圧ガス保安法、消防法、電気事業法、労働安全衛生法などを適用し、圧入・貯留設備と圧入時の保安基準に関しては鉱業法及び鉱山保安法に準拠し、圧入井から先の海底下貯留に関するプロセスでは海上汚染防止法を適用するなどといったパッチワーク的な規制対応を行わざるを得なかった(経済産業省・NEDO・日本CCS調査株式会社「苫小牧におけるCCS大規模実証試験30万トン圧入時点報告書」173頁参照)。

※7

CCS長期ロードマップ検討会取りまとめ28頁

※8

なお、地層調査のための探査についても、不適切な者により無規律に行われれば有限である貯留層の適切な利用を確保できないことが想定されることから、探査についても許可制とすることが適当とされる(合同会議中間取りまとめ17頁)。

※9

但し、貯留に適した貯留層が存在する区域において、既に石油・天然ガス開発等の鉱業権者が存在し、引き続き、当該鉱業権者が当該区域においてCO₂貯留事業を行おうとする場合には、特定区域の指定や公募手続を経ずに貯留権者の許可を取得することができる制度を創設することが適当とされる(合同会議中間取りまとめ18頁)。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

宮城栄司、井柳春菜(共著)

(2025年6月)

本田圭

藤本祐太郎、松田悠(共著)

中央経済社 (2025年5月)

長島・大野・常松法律事務所 欧州プラクティスグループ(編)、池田順一、本田圭、福原あゆみ、吉村浩一郎、殿村桂司、小川聖史、大沼真、宮下優一、水越政輝、アクセル・クールマン、山田弘、中所昌司、松宮優貴、関口朋宏、髙橋優、松岡亮伍、嘉悦レオナルド裕悟(共著)、小泉京香、甲斐凜太郎、藤田蒔人、山本安珠(執筆協力)

(2025年6月)

本田圭

藤本祐太郎、松田悠(共著)

三上二郎、宮城栄司、渡邉啓久、河相早織(共著)

商事法務 (2025年4月)

長島・大野・常松法律事務所 農林水産・食品プラクティスチーム(編)、笠原康弘、宮城栄司、宮下優一、渡邉啓久、鳥巣正憲、岡竜司、伊藤伸明、近藤亮作、羽鳥貴広、田澤拓海、松田悠、灘本宥也、三浦雅哉、水野奨健(共編著)、福原あゆみ(執筆協力)

三上二郎、宮城栄司、渡邉啓久、河相早織(共著)

渡邉啓久、倉知紗也菜(共著)

(2024年11月)

平野倫太郎、吉村浩一郎、村治能宗(共著)

三上二郎、宮城栄司、渡邉啓久、河相早織(共著)