塚本宏達 Hironobu Tsukamoto

パートナー(NO&T NY LLP)/オフィス共同代表

ニューヨーク

NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター

NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター

近時、メキシコにおける個別企業の労働問題について、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)に基づく労働問題の紛争解決制度である「事業所特定の迅速な労働問題対応メカニズム」(the Facility-Specific Rapid Response Labor Mechanism)(RRM)が積極的に用いられている。本制度は、特にメキシコに子会社等の拠点を有する日本企業にとっても留意が必要となることから、本ニュースレターでは同制度の概要及び近時の利用状況について紹介する。

2020年7月1日、北米自由貿易協定(NAFTA)に代わり発効したUSMCAは、労働章(第23章)を新たにその協定の一つの章として位置づけ、国際法上の労働権の保護義務を各加盟国に課している。USMCAは、その上でさらに、メキシコについてのみ適用される「メキシコでの団体交渉における労働者の代表」(Worker Representation in Collective Bargaining in Mexico)という協定附属書23-Aを労働章の中に組み込んでいる。

この協定附属書23-Aには、労働者の団体交渉権を実質的に保障するためにメキシコが法律で定めなければならない労働者の人権の具体的内容が規定されており、実際にメキシコは、2019年5月までに、関連する法令を協定附属書23-Aに沿う形で改正し、施行した。協定附属書23-Aにおいて、労働者の団体交渉権の保護に関してメキシコ(だけ)が実施しなければならない事項は、概要、以下のとおりである。

■USMCA 協定附属書23-Aに基づきメキシコが実施すべき事項※1

USMCAは、上記で紹介した協定附属書23-Aにより法改正をメキシコ政府に義務づけて促すにとどまらず、労働者の団体交渉権保護の実質的な監視と不正発生時の是正のための強力なメカニズムであるRRM※2を、通常の加盟国対加盟国の紛争解決手続ルートとは別途、特に設けている。RRMの手続の発動要請はこれまでの約4年間に計24件あり、それらはすべて米国がメキシコに対して発動したものである。

RRMは、国家同士の紛争解決でありながら、いずれかの国にある私企業の工場等の事業所における労働者に対する労働権の侵害(否定)の有無が争点となり、当該事業所での労働権コンプライアンスがいわば直接的なターゲットになることに特徴がある。しかも、その権利侵害が是正されなければ、当該事業所で製造された商品等に対してだけ特に、USMCAに基づく特恵税率の停止等の制裁的な貿易措置等を課すことができるとされている点が特徴的である(制裁の内容については、後記(3)。)。「対象事業所」の定義にも、貿易関係を念頭においた要件が規定されている。

■RRMの適用スコープ(メキシコの事業所の労働権が問題とされる場合を例に)

| RRMの目的 | 「対象事業所」(Covered Facility)の労働者のための「権利の否定」(Denial of Rights)状態の是正。 |

|---|---|

| RRMの対象事案 | メキシコ所在のある特定の「対象事業所」において、労働者の「結社及び団体交渉権」が否定されていると申立国が誠実に考える場合に、申立国はRRMを利用できる。 |

| 「結社及び団体交渉権」 |

「結社及び団体交渉権」として保障される権利の具体的内容は、どの国の事業所が問題になっているかによって異なる。 たとえばメキシコ所在の「対象事業所」が問題となる場合には、上記の協定附属書23-Aを遵守するために制定等されたメキシコ法により保障されているところの結社及び団体交渉権を指す※3。 |

| 「対象事業所」 |

製造業※4、サービス業、鉱業のいずれかの業種であって、かつ、 (i) 加盟国間の国境をまたいで取引される物品の製造又はサービスの提供を行っている事業所、又は (ii) いずれかの加盟国の領域内で、他の加盟国の物品又はサービスと競合している物品の製造又はサービスの提供を行っている事業所 |

RRMの手続を発動できるのは、加盟国政府(米国、カナダ、メキシコ)に限られる。しかし、労働組合その他の利害関係者は、自国又は自国以外の加盟国の政府に対して、RRMを発動すべきことを申し立てることが可能である。実際に、メキシコの労働組合も米国政府にこうした申立を行っている。

これまでにRRMで事案化した対象事業所の多くは、米国に本社を有する企業であるが、そのほかに、欧州、日本、韓国、中国及びメキシコに本社を有する企業のメキシコ現地法人もターゲットになっている。

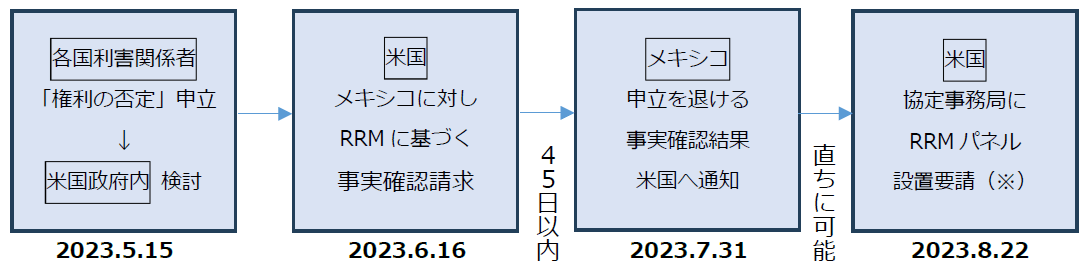

RRMの手続は、主に被申立国側がどのような対応をとるかに応じて枝分かれがあり単純ではない。下の別表のように、現在までに米国がメキシコに対して発動した計24件のRRMケースのうち、22件が事実確認の段階までで両国の合意により解決に至っている。ここで解決に至らず、次の段階である独立した専門家から構成されるパネル設置に至ったのは、残りの2件に過ぎない。ここでは、手続フローの理解のため、あるメキシコ内の工場での結社・労働団結権の侵害が疑われ、メキシコの労働組合などの利害関係者からの申請を受けて米国政府がメキシコに対して事実確認請求を行ったところ、メキシコが「権利の否定」がないとの事実確認結果を出したため、米国がRRMパネルの設置を要請し、パネルがメキシコ所在の事業所現地での確認も含む「検証」(verification)という審理プロセスを経て、「権利の否定」が「ある」との決定を行ったという場合を想定して、手続の流れの概要を紹介する。

■RRMの発動(事実確認請求)からパネル設置要請までの流れ

(参考:図表下部に記載した日付は、RRM初のパネル設置事案であるGrupo México San Martin mineの件での時間軸を示している。実際には、他の多くの事案で、米国からメキシコに対する事実確認請求の後、対象事業所を事実上巻き込んだ形で両当事国間の協議が行われ、メキシコ側が問題の是正を約束することにより、RRMの手続が終了することが多い。)

(※) パネル設置要請の申立書は、メキシコだけでなく、対象事業所の所有者(事業者)へも送付される。

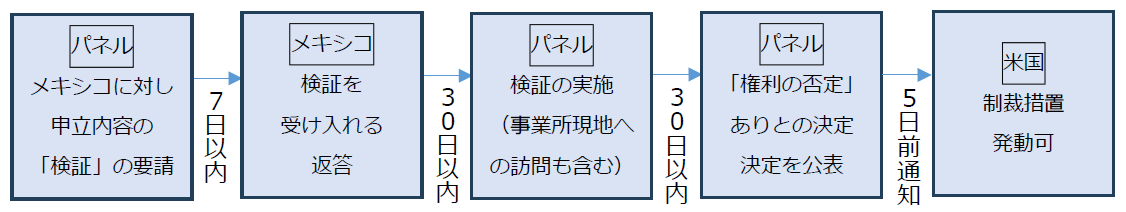

■RRMのパネル設置後からパネル決定を経て制裁発動までの流れ

(参考:Grupo México San Martin mineの事案では、パネルが要請に基づき設置されたのが2023年8月30日であり、パネルの決定が出されたのが2024年4月26日であったため、パネル審理には約8ヶ月を要したことになる。パネルと当事国との間の合意による事実上の審理期間の延長がなされたと見られる。いずれにしても、迅速に手続が進行する。)

RRMには、メキシコ、ひいては対象事業所が問題を是正することを促すための措置や制裁が用意されており、エンフォースメントが強化されている。

厳密には協定上制裁として位置づけられているものではないが、まず、RRMでは、申立国が被申立国に対してRRMに基づく事実確認請求を行った時点から、対象事業所が製造した製品に関わる関税の清算を停止することができる。ただし、「権利の否定」がないことが確認された時点で即時に清算を再開しなければならない。米国では、輸入品について輸入者は関税を予定納税することになっているが、米国がメキシコに対してRRMを利用する場合、これまで、その清算を停止する取扱いをとってきている。

制裁(remedies)は、次の2つの場面で申立国側が発動できる。

制裁の内容は、対象事業所が製造する物品又は提供するサービスに関する以下の措置となる。パネルによる労働権侵害の判断の回数が累積していくと、制裁の対象範囲が広がり、制裁オプションが重たくなる。具体的な制裁は「権利の否定」の深刻さに応じて個別に申立国が決定できる。

非常に特徴的な点は、対象事業所が提供している製品やサービスだけに制裁がピンポイントに向けられる点、そして、最悪の場合には申立国(典型的には米国)へのその製品の輸出ができなくなるという、場合によっては対象事業所の事業運営の根本にもかかわる強い制裁措置が用意されている点にある。

■制裁措置の種類と内容

| RRMパネルによる「権利の否定」の判断を受けた回数 | 制裁のオプション |

|---|---|

| 初回 |

[物品]対象事業所が製造した物品に対するUSMCAで与えられている特恵関税の停止 [物品/サービス] 対象事業所が製造した物品/提供したサービスに対する罰金 |

|

2回目 (対象事業所か、又は、同じ事業者が所有/支配する関連物品/サービスを製造/提供する他の事業所にて回数カウント) |

同上。 ただし、初回の場合と異なる点として、複数の対象事業所で製造/提供した物品/サービスが制裁対象になる可能性がある。 |

|

3回目 (同上) |

上記2回目の制裁オプションに加えて、対象事業所で製造された物品の申立国への輸入禁止措置のオプションも執ることができるようになる。 |

RRMを非常に積極的に活用し、域外的に労働者の団体交渉権を保護し是正しようとする米国の姿勢は、メキシコの労働力が搾取されれば米国の労働者の待遇の悪化を招くことに加え、安価な製品やサービスが米国の競合産業を脅かす危険に基づいているため、米国全体の共通利益のためでもあるとの考え方に基づくものであり、今後も暫く続くことが予想される。RRMのこうした運用は、違反認定時には特定の事業所をターゲットにした強力な制裁が可能であることから、現地事業所の事業継続性や財務的なリスクに関わる問題となっており、企業のレピュテーションリスクにも影響しうる。

したがって、製造業の現地拠点をメキシコで運営している日本企業としては、そこでの労働者の人権を適切に遵守するコンプライアンス体制を本社主導で強化・維持するための取り組みがより一層重要になる。

そのためには、たとえば、本社等と現地工場長の問題報告ラインの構築・維持、現地担当者の配置、現地労働法の工場での周知や研修、万が一の事案発生時の対応手順の確認などについて、日頃からの対策が重要となるであろう。

別表 メキシコ内の事業所での労働権の侵害がRRM手続にのった事例※5

| 事業所の種類 | 事実確認請求日 | 結果/状況 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 自動車製造 | 2021.5.12 | 賃上げ、正当な組合代表 |

| 2 | 自動車部品製造 | 2021.6.9 | 退職金、賃金遡及支払、安全手順の強化、労働者の権利研修、施設内規則の改善 |

| 3 | 自動車部品製造 | 2022.5.18 | 賃金遡及支払、組合費払戻、賃上げ、労働者の復職、正当な組合代表 |

| 4 | 自動車部品製造 | 2022.6.6 | 賃金遡及支払、労働者の復職、施設内規則の改善、正当な組合代表、賃上げ |

| 5 | 自動車部品製造 | 2022.7.21 | 正当な組合代表 |

| 6 | 自動車部品製造 | 2023.1.30 | 正当な組合代表、現地労働法を侵害した者への制裁 |

| 7 | 自動車部品製造 | 2023.3.6 | 正当な組合代表、施設内規則の改善 |

| 8 | ゴムタイヤ製造 | 2023.5.22 | 賃金遡及支払、賃上げ、労働者の権利研修、施設内規則の改善、正当な組合代表 |

| 9 | 自動車部品製造 | 2023.5.31 | 賃金遡及支払を伴う復職、労働者の権利研修、施設内規則の改善、自由で公正な投票 |

| 10 | 衣料品製造 | 2023.6.12 | 施設内規則の改善、労働者の権利研修 |

| 11 | 鉱山 | 2023.6.16 |

初のUSMCA RRMパネル設置事案 (結果: RRMの管轄外で、メキシコ勝訴との判断) |

| 12 | 自動車部品製造 | 2023.8.7 | 施設内規則の改善、労働者の権利研修 |

| 13 | 航空貨物輸送サービス | 2023.8.30 | 賃金遡及支払、労働者の復職、退職金、施設内規則の改善、労働者の権利研修 |

| 14 | 自動車部品製造 | 2023.9.25 | 賃金遡及支払を伴う復職、労働者の権利研修、施設内規則の改善、自由で公正な投票、人事リストラ |

| 15 | 自動車部品製造 | 2023.10.23 | 賃金遡及支払を伴う復職、労働者の権利研修 |

| 16 | 建設・鉱山機械製造 | 2023.10.26 | 復職と賃金遡及支払の提供、施設内規則の改善、労働者の権利研修 |

| 17 | 自動車部品製造 | 2023.11.20 | 労働者の復職、賃金遡及支払、退職金、施設内規則の改善、労働者の権利研修 |

| 18 | 自動車部品製造 | 2023.12.14 | 施設内規則の改善、労働者の権利研修 |

| 19 | コールセンターサービス | 2024.1.19 | 2件目のUSMCA RRMパネル設置事案 (継続中) |

| 20 | 食品製造 | 2024.2.16 | (継続中) |

| 21 | 鉄鋼部品製造 | 2024.4.1 | 和解金支払、施設内規則の改善、労働者の権利研修 |

| 22 | 鉱山 | 2024.4.3 | 労働者の復職、賃金遡及支払、未払ボーナス支給、施設内規則の改善、労働者の権利研修 |

| 23 | 自動車・自動車部品製造 | 2024.5.28 | (継続中) |

| 24 | 弾薬製造 | 2024.6.24 | (継続中) |

※1

USMCA, Annex 23-A, Worker Representation in Collective Bargaining in Mexico, para. 2各号参照。

※2

USMCA, Annex 31-A(米国=メキシコ間)及びAnnex 31-B(カナダ=メキシコ間)。米国=カナダ間には、RRMは設けられていない。カナダもメキシコもRRMを制度上利用可能だが、以下では、実際にこれまで最も問題となっている米国がメキシコに対してRRMを利用する場合を主として念頭に記述する。

※3

USMCA, Annex 31-A, 脚注2。

※4

ここでいう「製造業」には、USMCAの注記に具体的な業種の例示がある(Annex 31-A, 脚注4)。航空宇宙製品・部品、自動車・自動車部品、化粧品、パン等製造業、鉄鋼・アルミ、ガラス、陶器、プラスチック、鍛造、セメントが例示されている。自動車関連事業所に対するRRMの利用が最も多い。

※5

米国通商代表部(USTR)のウェブサイト(RRMの説明、Fact Sheet)等を参考に作成。

訂正

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

(2025年9月)

鹿はせる、温可迪(共著)

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

(2025年9月)

若江悠

日本証券業協会 (2025年9月)

梅澤拓、工藤靖、水越恭平、佐野惠哉(共著)

(2025年9月)

福井信雄

塚本宏達、福原あゆみ、畑和貴(共著)

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)

塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)

箕輪俊介

(2025年10月)

清水美彩惠

安西統裕、一色健太(共著)

(2025年10月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

梶原啓

(2025年10月)

東崎賢治

東崎賢治、羽鳥貴広、福原裕次郎(共著)

安西統裕、一色健太(共著)

(2025年9月)

神田遵

(2025年7月)

森大樹、緒方絵里子、倉地咲希、伊藤菜月(共著)

清水美彩惠、菅紀世美(共著)

山本匡

梶原啓

塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)

(2025年10月)

関口朋宏(共著)

塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

塚本宏達、福原あゆみ、畑和貴(共著)

塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

塚本宏達、福原あゆみ、畑和貴(共著)