農林水産省は、2023年12月、食品企業における人権尊重の取組に関連して、「食品企業向け人権尊重の取組のための手引き」を公表しました※1。本座談会では、本手引きの公表を踏まえて、食品企業が人権尊重の取組にあたり特に留意すべき点について、農林水産・食品ビジネス法務やビジネスと人権の分野に携わる弁護士が、それぞれの観点から議論します。

主な業務分野は、M&A/企業再編、プライベートエクイティ・ベンチャーキャピタル、一般企業法務。米国及びブラジルにおける勤務経験を生かし、北中南米を中心とした国際案件も幅広く取り扱っているとともに、食品関係の案件についても豊富な経験を有する。

法務省・検察庁での経験を生かして企業の危機管理・不正調査を主な業務分野としており、企業の人権方針策定や人権デュー・ディリジェンスに関連するアドバイスを多く行うなど、ビジネスと人権の分野にも精通している。

主な業務分野は、紛争解決、海外紛争(争訟)対応、知的財産。また、一般企業法務として、通報窓口対応や労務関係についてもアドバイスの提供を行う。

慶應義塾大学法学部卒。74期司法修習を経て2022年に弁護士登録。労働法が絡む法律問題や訴訟をはじめとした紛争解決業務を主な業務分野としているほか、農林水産法務にも力を入れて取り組んでいる。

三浦

福原

笠原

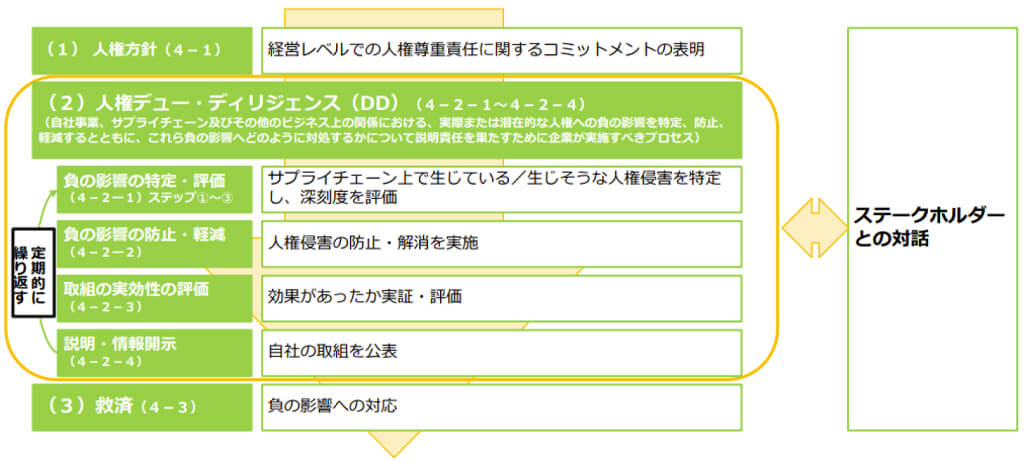

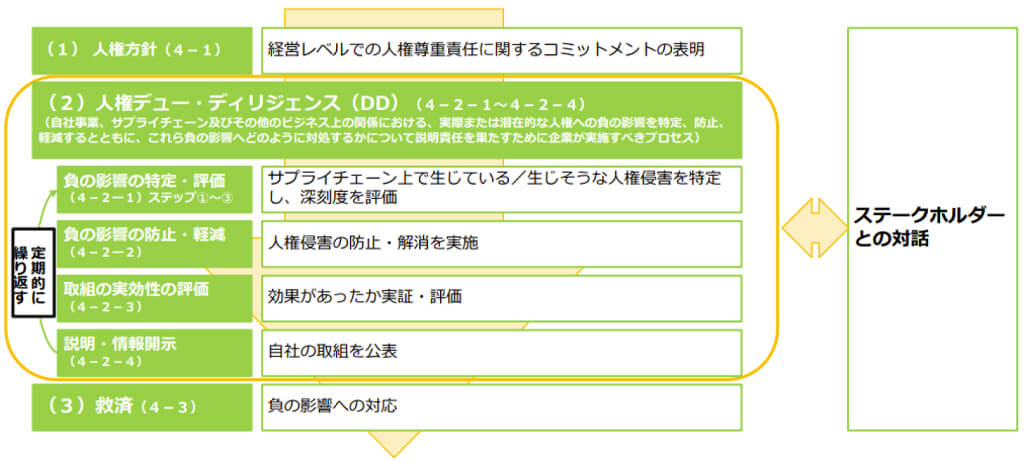

人権尊重の取組の全体像

本手引き9頁から抜粋

人権尊重の取組の全体像

本手引き9頁から抜粋

福原

茨城

三浦

茨城

笠原

福原

三浦

茨城

福原

笠原

茨城

三浦

福原

笠原

福原

茨城

三浦

笠原

福原

笠原

本座談会は、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

Legal Seminar

黒田裕、本田圭、福原あゆみ、宮下優一

オンライン(オンデマンド配信)

Legal Seminar

福原あゆみ、服部紘実、宮下優一

オンライン(オンデマンド配信)

ADVANCE企業法セミナー

笠原康弘、三浦雅哉

オンライン(オンデマンド配信)