宮下優一 Yuichi Miyashita

パートナー

東京

NO&T Infrastructure, Energy & Environment Legal Update インフラ・エネルギー・環境ニュースレター

NO&T Capital Market Legal Update キャピタルマーケットニュースレター

ニュースレター

キャピタルマーケット2023年の振り返りと2024年の展望(2024年1月)

セミナー

インフラ・エネルギー・環境 法務フロントライン

いま押さえておきたい生物多様性・自然資本と企業を巡る動向(全2回)(第1回:2023年2月21日開催、第2回:2023年2月28日開催)

企業活動における生物多様性の保全がいま注目されています。2022年12月には、生物多様性条約第15回締約国会議第二部において「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択され、生物多様性の保全に向けた世界の動きは一つの大きな節目を迎えました。

「生物多様性の喪失」が社会問題として認識されるようになって久しいですが、これまで世間の注目は、どちらかと言えば気候変動問題により傾倒してきたところです。事実、世界経済フォーラムが公表した「グローバルリスク報告書2022」においても、今後10年間で最も深刻な世界規模のリスクを調査した結果として、①気候変動への適応又は対応の失敗、②異常気象という気候変動問題が最上位を占めたとしていますが、一方で、③生物多様性の喪失が、三番目に深刻なリスクとして掲げられています。このように、経済的な観点からも、生物多様性の喪失が無視できない重要課題となっていることが浮き彫りとなっています。数年に亘って議論されてきた「ポスト2020生物多様性枠組」が昨年末に「昆明・モントリオール生物多様性枠組」という形でようやく結実したことにより、今後、生物多様性の問題はいままで以上に、マクロ・ミクロの世界に影響を及ぼす議題になると考えられます。

企業の気候変動対応が、わずか数年で企業価値を左右する問題にまで急激に発展したことを振り返りますと、生物多様性と企業活動の関係も、今後急速に変化していく可能性があります。本稿では、昆明・モントリオール生物多様性枠組及びTNFDに関する議論を取り上げつつ、生物多様性の問題がなぜ今フォーカスされているのかについて、企業活動との関係を念頭におきながら、概説いたします。

「生物多様性」に関する問題としてよく想起されるのは絶滅危惧種の保護ですが、生物多様性という用語は、多義的な意味を有します。生物多様性に関する国際条約である生物多様性条約(Convention on Biological Diversity)の言葉を借りれば、「生物の多様性」とは、すべての生物(陸上生態系、海洋その他の水界生態系、これらが複合した生態系その他生息又は生育の場のいかんを問わない。)の間の変異性を指す概念とされています。すなわち、①生態系の多様性、②種間(種)の多様性及び③種内(遺伝子)の多様性、という3つのレベルを包含する概念と位置づけられており、絶滅危惧種の保護だけを意味するものではありません。

国内法である生物多様性基本法(平成20年法律第58号)においても、「生物の多様性」とは、様々な生態系が存在すること並びに生物の種間及び種内に様々な差異が存在することをいうとされています(同法2条1項)。国が定めた「生物多様性国家戦略2012-2020」(2012年9月28日閣議決定)においては、これをより具体化し、「生態系の多様性」とは、干潟、サンゴ礁、森林、湿原、河川など、いろいろなタイプの生態系がそれぞれの地域に形成されていること、「種間(種)の多様性」とは、いろいろな動物・植物や菌類、バクテリアなどが生息・生育していること、「種内(遺伝子)の多様性」とは、同じ種であっても、個体や個体群の間に遺伝子レベルでは違いがあることをいうと規定しています(同6~7頁)。

近年、生物多様性の喪失が深刻な問題として取り上げられていることは周知のとおりですが、その理由は、生物多様性の喪失により、人々が「自然の恵み」として日常的に享受している「生態系サービス」が毀損されることにあります。

生態系サービスとは、生態系が人間にもたらす恩恵を意味する用語ですが、国際連合の呼びかけで2001年~2005年に行われた全世界規模の生態系に関する環境アセスメントである「ミレニアム生態系評価」は、生態系サービスを、①供給サービス(食料や水等を供給する機能)、②調整サービス(洪水、干ばつ、土壌劣化や疾病等を制御する機能)、③基盤サービス(土壌形成や養分循環等を形成する機能)、④文化的サービス(レクリエーション、精神的、宗教的などの非物理的な機能)に分類しています※1。

こうした生態系サービスが、森林、湿地や草地から農地への転換拡大を典型とする土地・海の利用の変化、漁獲及び狩猟をはじめとする生物の直接採取、気候変動、海洋プラスチック汚染などの環境汚染、外来種の侵入など、人為的な活動によって過去に例をみない速度で失われつつあるとされています。生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム(IPBES)は、100万種にも上る動物と植物が絶滅の危機に瀕していると推計し、生物多様性への脅威を取り除く行動をとらなければ、今後数十年でこれらの種の多くが絶滅するおそれがあると警鐘を鳴らしています。

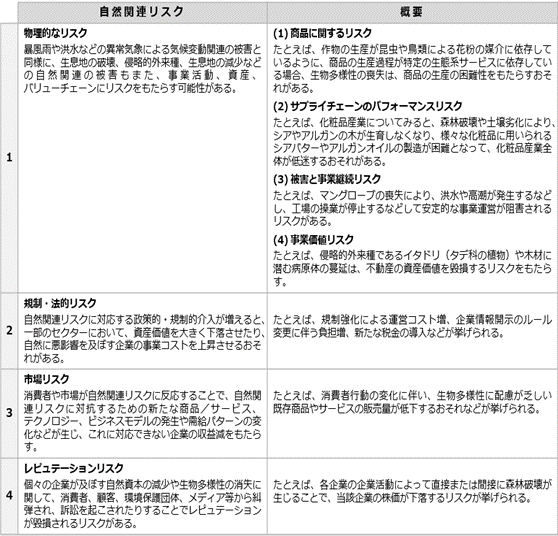

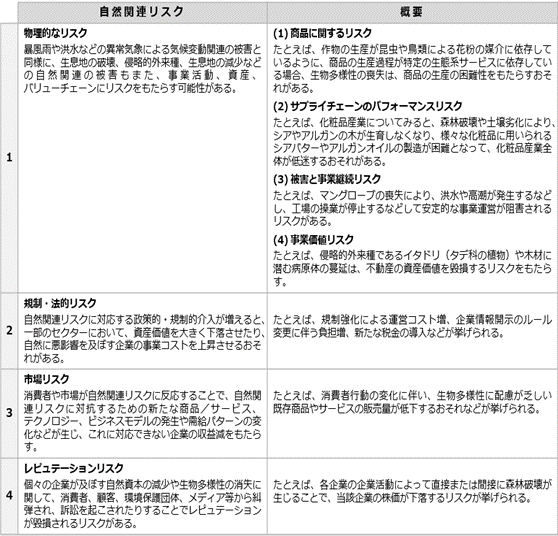

生物多様性の喪失が生態系サービスの毀損であることを意識した時、“人間生活の豊かさ”に留まる問題ではなく、人間の経済活動に直結する問題であることに気付かされます。世界経済フォーラムとPwCによる調査報告書によれば、2020年時点で、全世界のGDPの約半分に相当する44兆米ドルが、相応に又は高度に、自然及び自然がもたらすサービスに依存しているとされます※2。すなわち、生物多様性の喪失や生態系の破壊は、経済にとっての深刻な問題であり、気候変動問題と同様に、企業活動にとっての大きなリスクとなるのです。生物多様性や生態系の破壊が企業活動にもたらすリスク(自然関連リスク)を同報告書に沿って整理したのが以下の表です。当然のことながら、産業毎に、あるいは、個々の企業毎に、自然関連リスクが事業活動に及ぼす影響の内容や影響度は大きく異なるはずですが、自社を取り巻く自然関連リスクが何かを意識し、それに応じた対応を講じていかなければ手遅れになりかねない問題にまで、生物多様性の問題は大きくなりつつあります。

自然関連リスクの概要

出典:The World Economic Forum and PwC「Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy」(2020年)20頁以下をもとに当職らにて作成

生物多様性の保全に関する国際条約として、1992年に開催されたリオ地球サミットにおいて採択された「生物多様性条約」が存在します。生物多様性条約は、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)と同様に枠組条約という位置づけを有し、その最高意思決定機関であるConference of Parties(COP)が、条約の実施に関するレビューや各種決定を担っています。

生物多様性条約1条は、「生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分をこの条約の関係規定に従って実現することを目的とする」と定め、生物多様性条約の目的が、①生物多様性の保全、②生物多様性の構成要素の持続可能な利用及び③遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分にあることを宣言しています。

2010年10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)では、2011年から2020年の10年間に各国がとるべき行動を規定した「生物多様性を保全するための戦略計画2011-2020」(以下「戦略計画2011-2020」といいます。)が採択されました。同戦略計画は、長期目標(ビジョン)、短期目標(ミッション)及び個別目標(ターゲット)の三段階で構成されていましたが、この短期目標を実現するための数値目標を含むより具体的な20の個別目標は「愛知目標」と呼ばれていました。例えば、陸域の17%・海域の10%を保護地域等により保全する(目標11)、劣化した生態系の15%以上の回復を通じ気候変動緩和・適応に貢献する(目標15)といった、実現されれば生物多様性保全に貢献する数多くの個別目標が定められました。

しかし、残念ながら、20の目標のうち、目標9(侵略的外来種の防止と制御)、目標11(保護地域)、目標16(遺伝資源へのアクセスと遺伝資源から生じる利益の配分)、目標17(生物多様性戦略と行動計画)、目標19(情報と知識の共有)及び目標20(資源動員)の6つに関しては部分的に達成されたものの、完全に達成された目標は1つもないという結果に終わり、生物多様性の喪失を食い止めるための国際的な努力が不十分であったことが鮮明となりました。

その後、当初、2020年10月に開催が予定されていたCOP15において、2030年までの新たな国際的目標である「ポスト2020生物多様性枠組」が協議される予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響で度重なる延期に見舞われました。ようやく、2021年10月にCOP15第1部及びハイレベルセグメント(9名の首脳級及び99名の閣僚級が参加)が、2022年12月にはCOP15第2部が開催され、ポスト2020生物多様性枠組である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されるに至りました。

生物多様性に関連する国内法は多岐に亘ります。例えば、自然公園法(昭和32年法律第161号)、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)などです。

こうした生物多様性の保全に関連する多数の国内法の中でも、2008年6月に施行された生物多様性基本法は、生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、豊かな生物多様性を保全し、その恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会を実現し、地球環境の保全に寄与することを目的とするもので、生物多様性に関する最も基本的な国内法と位置づけられます。

この生物多様性基本法に基づき策定された現行の生物多様性国家戦略である「生物多様性国家戦略2012-2020」において、政府は、2020年度までに重点的に取り組むべき施策の方向性として5つの基本戦略(①生物多様性を社会に浸透させる、②地域における人と自然の関係を見直し再構築する、③森・里・川・海のつながりを確保する、④地球規模の視野を持って行動する、⑤科学的基盤を強化し、政策に結びつける)を定め、愛知目標の達成に向けた日本のロードマップとして、年次目標を含めた国別目標(13目標)とその達成に向けた主要行動目標(48目標)、国別目標の達成状況を測るための指標(81指標)を設定してきました。

前記のとおり、愛知目標については、完全に達成された目標は1つもないという結果に終わりました。昆明・モントリオール生物多様性枠組(以下「新枠組」といいます。)は、このような結果に終わってしまったという危機感の下に締約国間で積み重ねられた議論の結晶ともいえます。

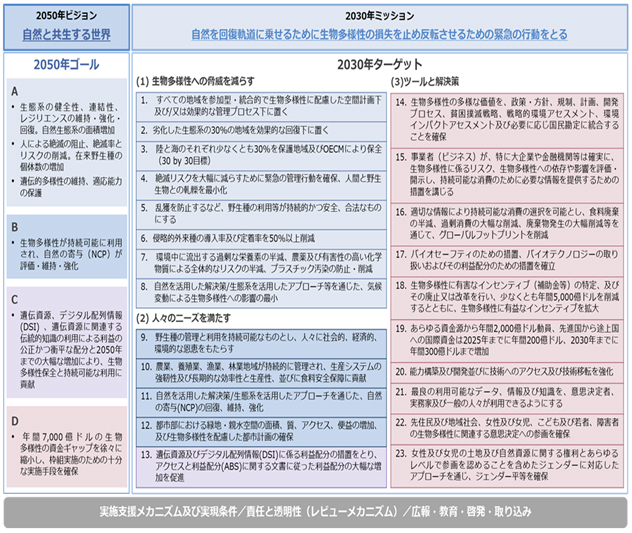

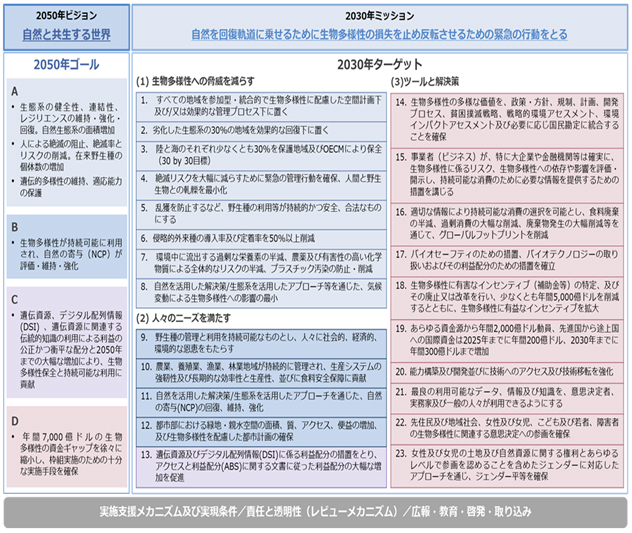

新枠組の構造は、以下のとおりです。

昆明・モントリオール生物多様性枠組の構造

出典:環境省中央環境審議会自然環境部会 生物多様性国家戦略小委員会(第6回)

配付資料1-1の2頁をもとに当職らにて作成

2050年までの長期目標である「2050年ビジョン」の内容は、「『2050年までに、生物多様性が評価され、保全され、回復され、そして賢明に利用され、それによって生態系サービスが保持され、健全な地球が維持され、すべての人々に不可欠な恩恵が与えられる』自然と共生する世界」※3とされています。

長期目標に関しては、従来の戦略計画2011-2020と大差ない内容ですが、2050年ビジョンに向けた2030年までの期間における新枠組のミッション(2030年ミッション)以下をみていきますと、新枠組は全体として戦略計画2011-2020をより前進させたものと評価できます。例えば、2030年ミッションの内容は、「必要な実施手段を提供しつつ、生物多様性を保全するとともに持続可能な形で利用すること、そして遺伝資源の利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を確保することにより、人々と地球のために自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転させるための緊急の行動をとること」とされています。これは、戦略計画2011-2020における短期目標(ミッション)※4を押し進め、より積極的に、生物多様性を取り巻く状況を好転させることを意図しています。

また、新枠組は、2050年ビジョンを達成すべく、①2050年に向けた長期のゴール(2050年ゴール)を定めるとともに、さらに、これを達成すべく、②2030年までの10年間に緊急に講ずべき23の行動目標(2030年ターゲット)を具体的に定立しています。①2050年ゴールは、上図に記載の4つのゴール(ゴールA~ゴールD)で構成されます。②2030年ターゲットについては、後述します。

さらに、COP15では、戦略計画2011-2020と異なり、新枠組の進捗をモニタリング・評価するメカニズムも採択されています(議題14)。これは、各締約国に対して、合意されたタイムラインでのモニタリング・評価の実施を求めることで、それぞれの積極的な対応を求め、愛知目標の未達が繰り返さないよう配慮するものです。

2030年ターゲットは、大要、「1. 生物多様性への脅威を減らす」、「2. 持続可能な利用及び利益配分による人々のニーズを満たす」、「3. 実施と主流化のためのツールと解決策」という3つのパートに分かれています。

企業活動との関係では、「3. 実施と主流化のためのツールと解決策」のうちのターゲット15が、特に注目に値します※5。ターゲット15は、生物多様性への負の影響を徐々に低減し、正の影響を増やし、事業者(ビジネス)及び金融機関への生物多様性関連リスクを減らすとともに、持続可能な生産パターンを確保するための行動を推進するために、事業者(ビジネス)に対し以下の事項を推奨して実施できるようにし、特に大企業や多国籍企業、金融機関については確実に行わせるために、法律上、行政上又は政策上の措置を講じるとしています。

(a) 生物多様性に係るリスク、生物多様性への依存及び影響を定期的にモニタリングし、評価し、透明性をもって開示すること、これをすべての大企業及び多国籍企業、金融機関については要求などを通じ、事業活動、サプライチェーン、バリューチェーン及びポートフォリオにわたって実施する

(b) 持続可能な消費パターンを推進するために消費者に必要な情報を提供する

(c) 該当する場合は、アクセスと利益配分の規則や措置の遵守状況について報告する

上記(a)のとおり、生物多様性に関する開示は、このターゲット15の一つの柱として重要視されていますが、「事業活動、サプライチェーン、バリューチェーン及びポートフォリオにわたって」開示対応を行うということになれば、開示の前提として検討すべき事項も広範となり得るものですし、また、各企業のサプライチェーンやバリューチェーンと生物多様性との接点はそれぞれに異なることから、各企業において個別の状況に応じた検討が必要となることも予想されます。

今後、このターゲットに向けた具体的な施策を実施するための制度整備が、各国においてなされることが想定されます。「確実に行わせる」対象として挙げられている大企業や多国籍企業、金融機関を含め、今後の動向に注視が必要と考えられます。

2021年6月に、自然資本・生物多様性に関するリスクや機会を企業が適切に評価し開示するためのフレームワークを構築する国際的な組織である、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD: Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)が発足しました。これは、2019年1月のダボス会議で着想を得て、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD:Task Force on Climate-related Financial Disclosures)に続く市場主導型のイニシアティブとして組織されたものです。

TNFDフレームワークは、現在策定段階であり、複数回のベータ版が公表された後に、2023年9月に最終提言が予定されています。このフレームワークは法令等の法的拘束力を有するものではありませんが、気候変動に関するTCFD提言が実務において大きな影響力を有するようになったように、TNFDの提言も重要なソフトローになる可能性があります。2023年2月現在、ベータv0.3版までが公表されており、2023年3月にベータv0.4版が公表される予定です。そして、TNFDフレームワークの内容はオンライン上のプラットフォームで閲覧等をすることができます。TNFDフレームワークの主な構成要素は以下のとおりです。

TNFDフレームワークの主な構成要素

出典:TNFD開示フレームワークベータv0.3版エグゼクティブサマリー(日本語版)

「自然資本・生物多様性」の情報開示といっても、漠然としており、そこから直ちに各企業が何をどのように情報開示すればよいのか、イメージを湧かせることは難しいと思われます。そこで、開示の項目に入る前に、まずはTNFDのコンセプトを理解することが重要と思われます。

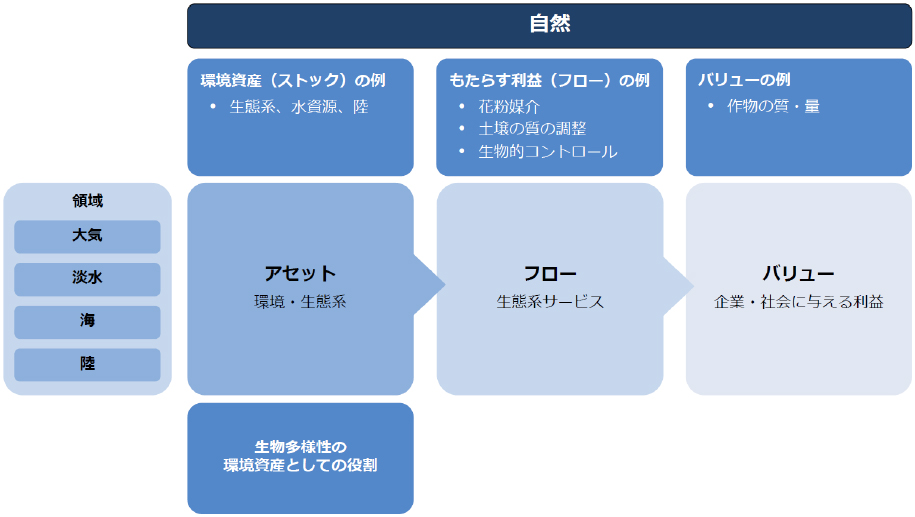

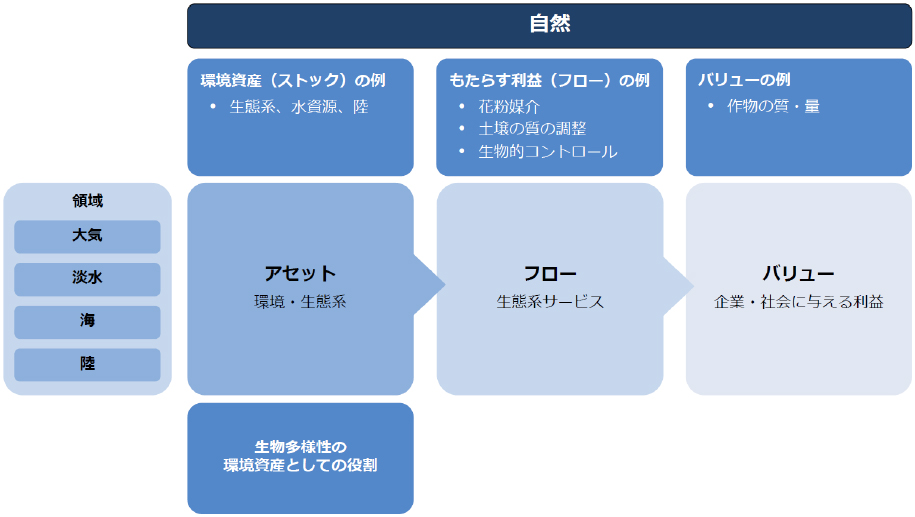

TNFDでは「自然」を陸、海、淡水、大気の4つの領域(realms)で構成されるとし、各領域の自然資本について、企業を含む人々は依存関係にあり、また、影響を及ぼしていると考えています。ここで、「自然資本」(natural capital)とは、組み合わさって人々に利益をもたらす再生可能資源及び再生不能資源と定義されています。そして、金融の世界のストックとフローの関係と同様に、自然界には環境資産(ストック:森林、湿地、サンゴ礁及び農地等)が存在し、環境資産が人々や経済に利益をもたらしている(フロー:「自然の恵み」とイメージすると分かりやすいと思われます。)と考えています。

TNFDは、環境資産のうち、生態系に関するものを生態系資産(ecosystem assets)と位置づけ、生態系資産が人々や経済に利益をもたらすことを生態系サービス(ecosystem services)と捉えています。そして、生物多様性(biodiversity)は、生態系資産の質、レジリエンス及び量を維持し、企業や社会が依存する生態系サービスにとって不可欠なものであると位置づけられています。

TNFDのコンセプト

出典:TNFD開示フレームワークベータv0.3版をもとに当職らにて翻訳

ここでキーワードとなるのが「依存関係」(dependency)と「影響」(impact)です。企業は生態系サービスに依存する関係にあり、例えば、水流・水質の調整、災害の防止、作物に欠かせないポリネーターの生育、炭素隔離といった生態系の持つ機能に依存しているとされます。また、企業は様々な活動を通じて自然資本に変化をもたらし、その結果、自然が持っている社会的・経済的な機能に対してポジティブ又はネガティブな影響を与え得るとされます。TNFDでは、このような依存関係と影響を元にして、企業の自然関連の「リスク」と「機会」を評価して情報を開示することを提言しています。

自然関連の「リスク」と「機会」の考え方についてはTCFD提言と類似していますので、TCFD提言に慣れている方々にとっては、その前段階となる、以上に紹介したコンセプトを理解することが、まず重要と思われます。その上で、この自然関連リスクと機会の評価にあたって、TNFDでは「LEAPアプローチ」が提唱され、開発が進められています。

LEAPアプローチとは、以下の4つのプロセスで自然関連リスクと機会の評価を行い投資家に開示を行うというもので、その各プロセスの頭文字で表したものです。

① 自然との接点を発見する(Locate)

② 依存関係と影響を診断する(Evaluate)

③ リスクと機会を評価する(Assess)

④ 自然関連リスクと機会に対応する準備を行い、投資家に開示する(Prepare)

LEAPアプローチは、企業が開示を準備する際のサポートを目的として開発されている任意のガイダンスですので、TNFDフレームワークに準拠するために、このアプローチを必ず採用しなければならないというものではありません。もっとも、自然資本・生物多様性の情報開示の検討を進めるにあたって何から手を付けたらよいのか分からないという場合等には参考になると思われます。

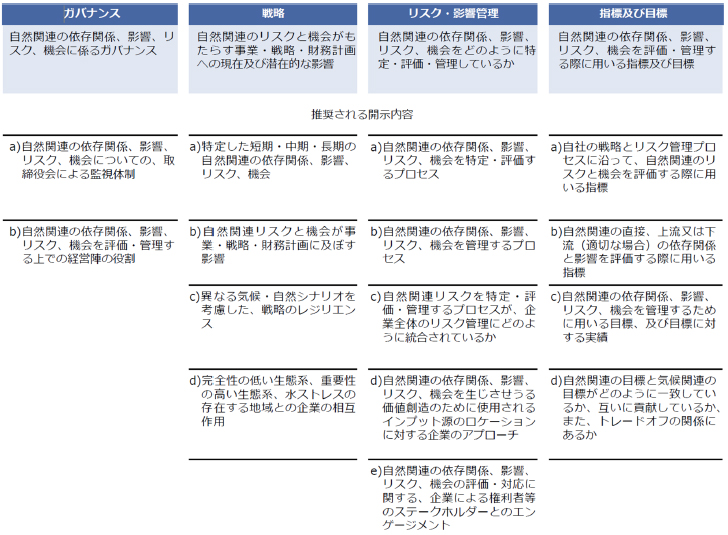

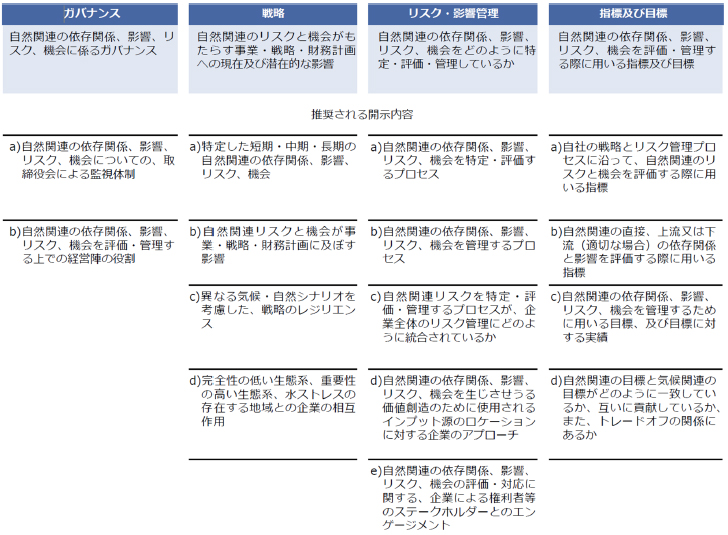

以上の自然資本・生物多様性についての基本的な理解を前提として、TNFDでは、推奨される開示の中核的な要素として、TCFDと同様に、「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」及び「指標及び目標」の4つが掲げられています。これは、TCFDの開示項目を参考にしつつも、固有のものも相応に含まれています。

TNFD提言の開示項目(ベータv0.3版)

出典:TNFD開示フレームワークベータv0.3版をもとに当職らにて翻訳

日本の有価証券報告書等の投資家向けの法定開示書類において、現行の金融商品取引法上、自然資本・生物多様性についての開示は個別には求められていません。もっとも、2023年3月期以降の有価証券報告書等では「サステナビリティに関する考え方及び取組」の開示が求められることとなり、そのテーマの1つとして検討の対象にはなり得ます。また、グローバルに統一的なサステナビリティ開示基準の開発を目指すISSB(国際サステナビリティ基準審議会)に関しては、今後2年間で優先順位高く進めていくべきテーマのコンサルテーション(Request for Information)の候補として、「生物多様性、生態系、生態系サービス」をその1つとすることが2022年12月のISSB会合で暫定的に決定されています。また、ISSB議長のEmmanuel Faber氏がCOP15で行った基調講演も非常に注目されたところです。2022年12月27日に金融庁の金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループが公表した報告書とサステナビリティ開示のロードマップでは、ISSBにおける基準開発の方向性を見据えながら国内の開示基準の開発に向けた議論を進めていくことが重要とされています。したがって、こうしたTNFD・ISSBの動向を踏まえて将来的に国内の法定開示での対応を考えなければならない可能性があり、今後の動向に注意が必要です。

昆明・モントリオール生物多様性枠組の採択を受け、2023年は、生物多様性の保全に向けた国内の動きが本格化していくものと思われます。環境省の下に設置された自然環境部会生物多様性国家戦略小委員会は、次期生物多様性国家戦略の検討を続けてきましたが、昆明・モントリオール生物多様性枠組の採択を受け、2023年1月23日に開催した小委員会にて、次期生物多様性国家戦略案を公表しています。今後、パブリックコメントを経て答申され、2023年3月に閣議決定されることが見込まれています。今後の国内の政策や立法の動向にも注目する必要があるでしょう。

※1

Millennium Ecosystem Assessment「Ecosystems and Human Well-Being: Scenarios Volume 1: Current State & Trends」(2005年)27頁

※2

The World Economic Forum and PwC「Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy」(2020年)8頁

※3

以下、新枠組の内容を引用又は参照する場合、環境省のウェブサイトで公表されている「昆明・モントリオール生物多様性枠組(仮訳)」(2023年1月23日時点)の内容に依拠いたします。

※4

戦略計画2011-2020における短期目標(ミッション)は、「生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施する」と定め、「損失を止める」ことにフォーカスしていました。

※5

この他のターゲットとして、例えば、「1. 生物多様性への脅威の低減」に分類されるターゲット3及び6では、それぞれ、「2030年までに、陸域、陸水域並びに沿岸域及び海域の少なくとも30%が、効果的に保全及び管理されること」(30 by 30目標)及び「侵略的外来種の導入及び定着率を、2030年までに少なくとも50%削減すること」が目標として掲げられ、このような数値目標が、今後の締結国の取組みの指標になります。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)

(2025年8月)

杉本花織

(2025年8月)

井上聡、福田政之、月岡崇、下田祥史、村治能宗、糸川貴視、大野一行(共著)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)

宮下優一、薄実穂(共著)

宮城栄司、井柳春菜(共著)

(2025年10月)

淺野航平(共著)

斉藤元樹、大島岳(共著)

武蔵野大学出版会 (2025年9月)

井上聡(講演録)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

斉藤元樹、大島岳(共著)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

(2025年10月)

堀内健司、遠藤努、水越恭平、永田基樹、麻薙裕美子、松岡亮伍、米田崇人、鈴木三四郎、長谷川雄一、森海渡(共著)

有斐閣 (2025年10月)

宮下優一、水越恭平、髙橋優(共著)