塚本宏達 Hironobu Tsukamoto

パートナー(NO&T NY LLP)/オフィス共同代表

ニューヨーク

NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター

NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター

NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報

ニュースレター

ウイグル強制労働防止法の制定(2022年11月)

米国ウイグル強制労働防止法に関する近時のアップデート(2023年10月)

近時のウイグル強制労働防止法(UFLPA)の執行状況等に関するアップデート(2024年7月)

EUにおける強制労働製品禁止規則の成立を踏まえたサプライチェーン管理(2024年12月)

ウイグル強制労働防止法(the Uyghur Forced Labor Prevention Act、以下、「UFLPA」)は、2022年6月に施行されて以降、米国政府により積極的に執行されており、後述するとおりこの執行はトランプ第二次政権下でも継続している。

UFLPA施行後、米国国土安全保障省(DHS)はUFLPAに関する戦略を毎年公表しているところ、DHSは、2025年8月19日、UFLPAの優先執行分野を拡大する新たな戦略として、2025 Updates to the Strategy to Prevent the Importation of Goods Mined, Produced, or Manufactured with Forced Labor in the People’s Republic of China(以下、「2025年戦略」)を発表した※1。

本ニュースレターでは、まずUFLPAの概要について振り返った後、UFLPAの2025年戦略について概観し、米国税関・国境警備局(CBP)公表資料に基づく近時の執行状況※2を分析するとともに、2025年戦略・近時の執行状況を踏まえた企業の対応方針について概説する。

UFLPAは2021年12月に成立し、翌2022年6月21日に施行されており、(1)中国の新疆ウイグル自治区で物品を採掘・生産・製造した場合、または(2)UFLPA上の事業体リスト(Entity List)に掲載される企業や団体が物品の生産などに関与した場合、原則として全て強制労働によって製造等されたと推定され、そうした物品等は、個別の違反商品保留命令(WRO)を発出することなく、米国への輸入を原則禁止されることになった※3。

2022年6月の施行以降、CBPはUFLPAに基づき、16,700件以上、総額約37億ドル相当の貨物を検査対象としている※4。

DHSの公表した2025年戦略では、以下のとおり、①優先執行分野の拡大がなされるとともに、②強制労働によって製造等されたと推定される事業体リストの拡大方針が示されている。以下では、①、②についてそれぞれ概説する。

UFLPAに基づく輸入差し止めなどの措置の執行対象は全ての産業分野に及ぶが、これまでにサプライチェーンにおける強制労働のリスクが高く、優先的に執行対象とする分野として、(1)アルミニウム、(2)衣料・衣服、(3)綿・同製品、(4)ポリ塩化ビニール、(5)水産品、(6)ポリシリコンを含むシリカベース製品、(7)トマト・同製品の7つの分野が指定されていた。

2025年戦略の公表により、上記の既存の優先執行分野に加えて、苛性ソーダ、銅、ナツメ、リチウム、鉄鋼の5分野が新たに優先執行分野として追加されている。また、DHSは、今回、優先執行分野に新たに追加した分野について、それぞれ優先執行分野に追加した根拠となる事情をそれぞれ以下のとおり公表している。

| 分野 | 優先執行分野に追加する根拠となる事情 |

|---|---|

| 苛性ソーダ |

|

| 銅 |

|

| ナツメ |

|

| リチウム |

|

| 鉄鋼 |

|

新たに追加された5分野は、いずれも、中国政府及び新疆ウイグル自治区政府が重点産業と位置付けている産業分野、または、新疆ウイグル自治区において多くの生産量を誇る産業分野であり、これらの産業分野における製品の輸入規制の執行を通じて、米国の経済的利益を確保しようとする意図が推察される。また、優先執行分野の追加指定は、当該産業分野の企業や製品が、強制労働に関連するリスクが高いとしてCBPによる執行可能性が高いことを示唆すると考えられ、今後、優先執行分野として新たに追加された産業分野におけるCBPの執行動向について注視する必要がある。

2025年戦略では、2024年戦略公表以降にUFLPA事業体リストに新たに78の組織が追加され、2025年戦略公表時点において合計144の事業体に拡大されたことが記載されている(※2024年戦略公表時点では68事業体であった※5。)。拡大対象の事業体の中には、家電、電池、化学品、電子部品、ポリシリコン、繊維、農産物、水産物等の分野における事業体が含まれており、幅広い産業分野をカバーしている。

事業体リストに掲載された事業体が製造した製品は「強制労働により生産されたものと推定される(rebuttable presumption)」ため、米国への輸入が原則禁止となる。また、輸入者が「明確かつ説得力のある証拠(clear and convincing evidence)」を提出しない限り、輸入は認められないことになる。2025年戦略では、今後も事業体リストの拡大を優先課題とすることを明示している。

CBPは、UFLPAに基づく執行措置の対象件数を含む統計を公表しているところ、2025年8月1日時点の統計情報についても公表しているため、2025会計年度(2024年10月1日から2025年9月30日。ただし、2025年8月1日時点まで)を踏まえた近時の執行状況について分析する。

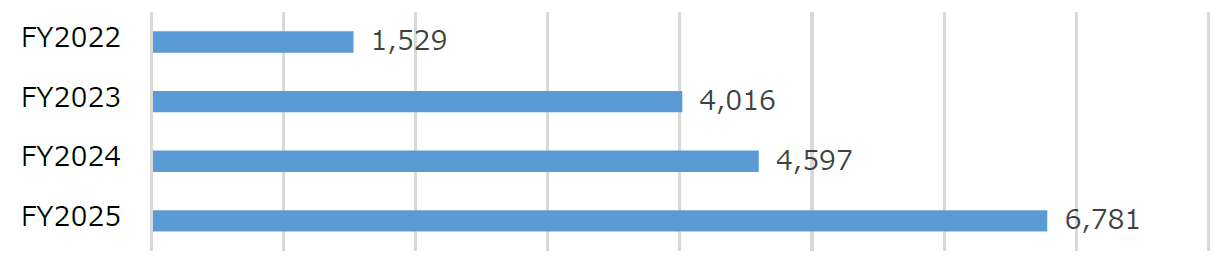

まず注目されるのは、2022年から2025年における会計年度別のUFLPAに基づく水際調査が行われた差し止め件数の総数である。CBPの公表統計※6によれば、2022年から2025年における会計年度別のUFLPAに基づく水際調査が行われた差し止め件数の総数は下図のとおりである。2025会計年度の差し止め件数の総数は、前年から約2,000件増加しており、CBPによる積極的な執行姿勢が客観的に裏付けられることになった。

会計年度別の差し止め件数の総数(件)

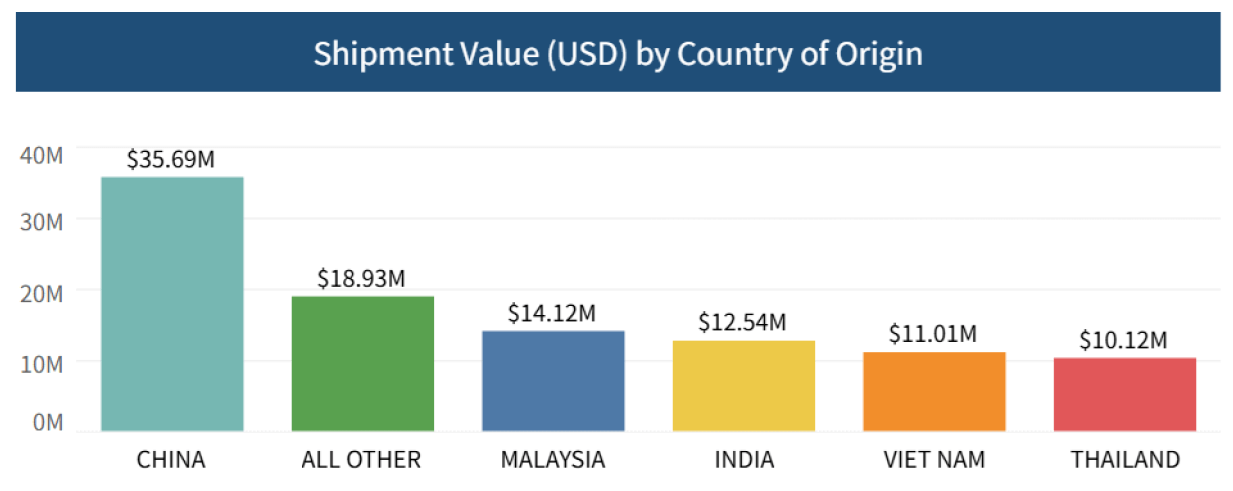

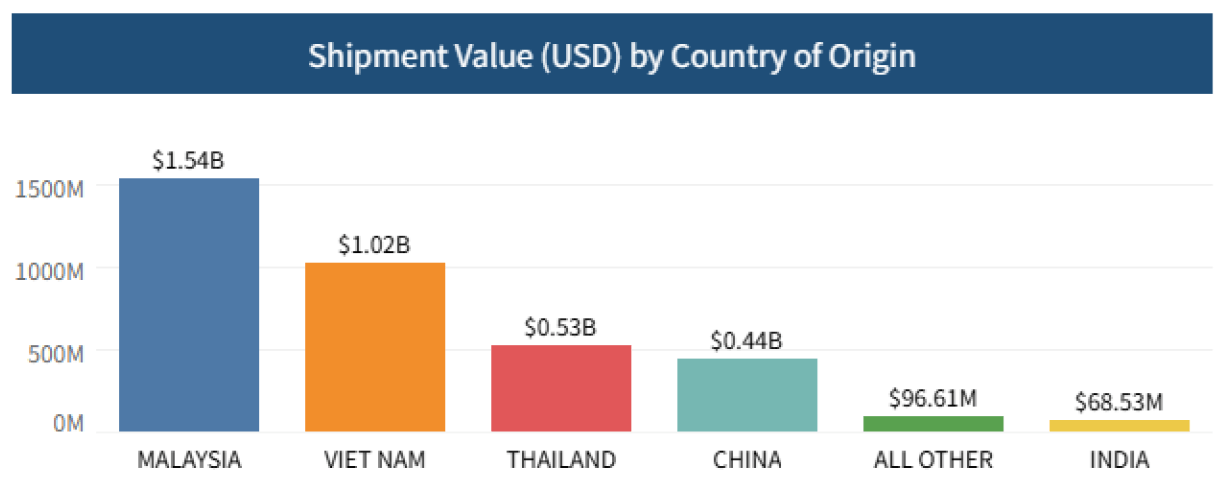

また、2025会計年度の調査対象貨物における貨物の価額ベースでの原産地別統計は以下の図のとおりである。貨物の価額ベースでは、中国からの輸出貨物が全体の35%を占め、第1位となっている(件数ベースでみると、差し止め件数総数6,781件のうち、中国からの輸出貨物が5,574件となっている。)。期間全体の統計では、以下の図のとおり第三国からの輸入貨物の方が中国からの輸出貨物よりも差し止め件数が多くなっており、第三国を経由した、いわゆる原産地ロンダリング(迂回輸出)の問題も引き続き存在すると思われるものの、中国からの輸出品に対する積極的な執行姿勢が窺われる。

【2025会計年度における原産地別統計】※7

【期間全体における原産地別統計】

なお、トランプ第二次政権下では、純粋な「人権」政策の優先度は低下していると考えられるが、UFLPAに基づく執行自体は同政権下でも継続してなされており、上述のとおり米国の経済的利益を確保する通商政策の側面が表れているといえる。また、2025年8月21日に公表された欧米間での関税合意に関する共同声明※8では、強制労働について、「EUと米国がサプライチェーンにおける強制労働の根絶を含む、国際的な労働権の強力な保護を確保するため、協力すること」が合意されている(16項)。強制労働製品に関する輸入規制は米国が先行し、EUでも強制労働製品禁止規則が2027年12月から適用開始される予定である※9が、このような強制労働に関する欧米間の協調姿勢からも、UFLPAに基づく通商規制としての人権規制は今後も継続することが示唆される。

UFLPAによる製品の差し止めが行われた場合においては、サプライチェーンの状況に関して、財務(支払)、製品の物理的な移動の状況を含む多岐にわたる情報・資料の提出が必要となり、日本企業が輸出業者となる場合には、輸入者から当該情報・資料の提出を求められる可能性が高く、米国への輸出品、特に、2025年戦略で追加された優先執行分野を含む執行の優先度が高い産業分野の製品を輸出する場合においては、サプライチェーンのマッピング作業・記録化等、事前の対策を実施するとともに、今後の執行状況にも留意しておくことが引き続き基本的な対応の指針となると考えられる。

※2

CBPは、UFLPAに基づく執行措置の対象件数を含む統計を公表しているところ、現時点での最新のものとしては2025年8月1日時点の統計情報が公表されている。

https://www.cbp.gov/newsroom/stats/trade/uyghur-forced-labor-prevention-act-statistics

※3

NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報No.67「ウイグル強制労働防止法の制定」(2022年1月)

※6

前掲脚注2参照

※7

前掲脚注2から引用

※9

NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレターNo.101「EUにおける強制労働製品禁止規則の成立を踏まえたサプライチェーン管理」(2024年12月)

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

(2025年9月)

鹿はせる、温可迪(共著)

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

(2025年9月)

若江悠

日本証券業協会 (2025年9月)

梅澤拓、工藤靖、水越恭平、佐野惠哉(共著)

(2025年9月)

福井信雄

塚本宏達、福原あゆみ、畑和貴(共著)

民事法研究会 (2025年8月)

北島東吾(共著)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

(2025年10月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

(2025年10月)

堀内健司、遠藤努、水越恭平、永田基樹、麻薙裕美子、松岡亮伍、米田崇人、鈴木三四郎、長谷川雄一、森海渡(共著)

有斐閣 (2025年10月)

宮下優一、水越恭平、髙橋優(共著)

金融財政事情研究会 (2025年9月)

長島・大野・常松法律事務所 カーボンニュートラル・プラクティスチーム(編)、三上二郎、本田圭、藤本祐太郎、服部紘実、宮下優一、渡邉啓久、宮城栄司(共著)

(2025年10月)

三笘裕、江坂仁志(共著)

商事法務 (2025年10月)

長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)

(2025年9月)

三笘裕、平松慶悟(共著)

塚本宏達、木原慧人アンドリュー(共著)

山本匡

梶原啓

塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)

塚本宏達、木原慧人アンドリュー(共著)

塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

塚本宏達、木原慧人アンドリュー(共著)

塚本宏達、緒方絵里子、伊藤伸明、中村勇貴(共著)

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

塚本宏達、伊佐次亮介、木原慧人アンドリュー(共著)

山本匡

梶原啓

箕輪俊介

(2025年9月)

鹿はせる、温可迪(共著)

(2025年9月)

鹿はせる、温可迪(共著)

川合正倫

川合正倫、王雨薇(共著)

(2025年9月)

若江悠